photo : Onur Tukel

BLACK MAGIC FOR WHITE BOYS

Onur Tukel | États-Unis | 2019 | 105 minutes | Fantasia Underground

L’art de la chronique new-yorkaise est bien vivant dans cette amusante production indépendante, même si le récit s’étire indûment et que la victoire télégraphiée des protagonistes blancs le dérobe finalement de tout potentiel cathartique face à l’appauvrissement réel des noirs qu’il dénonce si fervemment. Fidèle à l’univers allenien des années 70, le réalisateur et scénariste Onur Tukel se met ici en scène comme un être détestable, vieux névrosé bedonnant avec la maturité émotionnelle d’une plante en pot, impliqué dans une histoire d’amour digne d’un film pour adolescents. Évidemment, ce type de caractérisation s’inscrit dans une critique plus vaste de la condescendance caucasienne, exacerbée par le personnage de propriétaire génocidaire qui lui sert d’ami diégétique, mais elle révèle néanmoins quelques vérités à propos de son auteur, qui malgré des positions supposément égalitaires, n’en subordonne pas moins les personnages féminins aux personnages masculins et les personnages noirs aux personnages blancs. Écarts pardonnables sans doute, si l’on considère le caractère éminemment parodique de l’œuvre, la surenchère de personnages noirs pittoresques (quoique secondaires) et la nature savoureuse du scénario, dont la majorité des gags sont d’une efficacité redoutable.

Black Magic for White Boys est un film choral parfaitement adapté au rythme trépidant et au caractère hétérogène de la vie new-yorkaise ; il rappelle à cet égard quelques-uns des nombreux exemples du genre, New York Stories (1989) notamment, mais surtout le After Hours (1985) de Martin Scorsese, avec lequel il partage une certaine prédilection pour les personnages marginaux, prédilection garante du caractère éminemment pittoresque de son récit. Ainsi, ce sont les résidents du ghetto agglutinés à l’arrêt de bus, qui à chaque début de chapitre, nous gracient d’une bribe ponctuelle de sagesse urbaine (à propos de l’inefficacité des transports en commun, des hausses de loyer, de la nature immuable des choses, etc.). Ceux-ci ne constituent néanmoins que la frange extérieure de la distribution, au même titre qu’ils constituent la frange extérieure du discours hégémonique de la société occidentale, même lorsque ce dernier les concerne directement. Il s’agit d’ailleurs là d’un mécanisme scénaristique ambigu : on écarte ici les noirs pauvres des bas quartiers, c’est-à-dire les seuls personnages attachants de la trame narrative centrale afin de mieux émuler la position réelle qu’ils occupent au sein de l’ordre social étasunien. Processus transdiégétique pervers : la mise de côté intrafilmique réfléchissante de la mise de côté extrafilmique, laquelle reflète à son tour la perversité des autres personnages du récit.

Par-delà les pauvres gens qu’instrumentalise le récit, le reste de la faune du film est plutôt éclectique : on suit aussi les péripéties d’un vieux magicien français et de sa femme, ainsi que du petit homme frisé qui lui sert de technicien, du gérant pragmatique qui s’occupe du petit théâtre où ils se produisent et de la candide jeune femme qui lui sert d’assistante, de son copain arriéré, d’un vendeur de pilules ambulant et des bourgeois visqueux interprétés par Tukel et Jamie Block, dont les destins se mélangeront tous au gré des besoins égoïstes de chacun. À sa façon bordélique, c’est donc la nature très précise de la vie urbaine que capture ici l’auteur, qui en refusant au spectateur décent toute forme d’identification avec les protagonistes parvient finalement à renforcer la satire, satire plutôt jouissive par moments, qui repose sur l’efficacité d’une écriture maniaque et psychanalytique à la fois, comme chez Allen, mais avec en bonus une certaine conscience sociale. Énième paradoxe d’une œuvre qui les collectionne dès le générique : celui d’une vision auteuriste simultanément égocentrique et sociale. C’est sans doute ça d’ailleurs, la magie noire pour petits blancs, plus en tout cas que le fait de faire disparaître des locataires noirs « par magie », c’est-à-dire d’émuler les politiques gouvernementales et commerciales déjà en place depuis longtemps… (Olivier Thibodeau)

photo : Channel 83 Films

BLISS

Joe Begos | États-Unis | 2019 | 80 minutes

Bliss, c’est de la dope, littéralement et métaphoriquement, un film purement diabolique où les blasphèmes s’enchaînent à un rythme effréné, de même que les décors glauques de la vie nocturne angeline, un film où la drogue nous happe constamment dans la psychédélie et où des femmes nues maculées de sang se trémoussent sauvagement sur du métal hurlant en peignant de grandes toiles boschesques. C’est un film sur la dépendance et le vampirisme qui s’inspire d’Abel Ferrara, mais pas de The Addiction (1995), plutôt de Driller Killer (1979) et Ms. 45 (1981) avec son esthétique urbaine crasseuse, sa violence sanglante et ses décors de lofts industriels, de Kenneth Anger aussi beaucoup, avec son atmosphère luciférienne baignée de rouges argentiques, et de Innocent Blood (1992), pour les scènes de sexe, mais surtout pour la langue sale de gangster new-yorkais que maîtrise à la perfection la sulfureuse et imposante Dora Madison. Le résultat est une attaque constante sur les sens, un film où la violence visuelle et sonore est leitmotiv. Mais surtout, l’un des films de vampires contemporains les plus distinctifs et satisfaisants qui soient, une œuvre qui exacerbe jusqu’à la folie toute la sensualité intrinsèque au sous-genre en assimilant les désirs opioïdes de ses protagonistes à leurs désirs sanguinaires, et en transformant subséquemment son visionnage en une expérience radicalement sensitive.

Le réalisateur culte Joe Begos nous avait déjà habitués à des variations déjantées sur les classiques du genre avec Almost Human (2013), film de science-fiction gore rétro au rythme haletant. Ici par contre, il va beaucoup plus loin dans son exploration des possibilités expressives du médium grâce à la vivacité d’une bande sonore surchargée de musique brutale, d’un montage turbulent, d’une envoûtante chromatique 16 mm et de l’interprétation féroce et acharnée de sa vedette, qui parvient héroïquement à soutenir tout le poids du film et tous les sadismes auteuriels sous-jacents. C’est une tempête parfaite d’expressivité qui nous frappe ainsi, malgré les limites évidentes de la production, grâce à elles peut-être, puisque le look fauché de l’œuvre participe activement à son esthétique, esthétique fauchée pour des personnages fauchés dans des décors fauchés, des personnages qui gueulent sur de la grosse musique, et qui se gèlent la figure à un tel point qu’ils ne distinguent plus la réalité du fantasme psychédélique. C’est donc très gaiement que nous sommes happés à leur suite, dans une sorte de marécage onirique inexorable, si bien que l’introduction du dispositif vampirique nous tombe tout aussi inopinément sur la gueule que sur celle de la protagoniste Dezzy, peintre en manque d’inspiration qui, lors d’une énième bacchanale se fait infecter par son amie (et amante) Courtney. Le recours est plutôt bancal, et il est maladroitement amené, mais il donne lieu à des délires sanglants de proportions dantesques, au massacre du vétéran George Wendt, à une finale « explosive », et une leçon de jeu magistrale de la part de Madison, façon Nicholas Cage dans Vampire’s Kiss (1988), mais à la sauce Scorsese. Bliss, c’est tout ça. Le seul problème, c’est que seule l’expérience de visionnage en salle puisse véritablement lui rendre justice. Et que l’expérience maison nous en fera nécessairement dénaturer l’essence, soit celle d’une efflorescence directe du cinéma d’exploitation des années 70. (Olivier Thibodeau)

photo : Ecce films/ARTE France Cinéma

JESSICA FOREVER

Caroline Poggi et Jonathan Vinel | France | 2018 | 97 minutes | Camera Lucida

Jessica Forever est peut-être le premier film à sonder aussi profondément la psyché de la figure si répandue et pourtant si peu décortiquée de l’homme geek.* L’onirisme de sa plongée poétique lui est d’abord autorisé par sa prémisse : dans une France post-apocalyptique, une troupe d’hommes entraînés, sortes de survivalistes avec les moyens en moins, cherchent à échapper à une purge causée par des drones tueurs. Pour les diriger vers la liberté, pour leur enseigner la voie du guerrier, une femme, Jessica, aux yeux bleu acier (tous les autres sont bruns), figure maternelle qui trône à la tête du groupe. On comprend rapidement les rituels qui les unissent en même temps que l'on comprend toujours un peu mieux de quel bois ils sont faits. Il y a par exemple celui, introductif, de l’offrande au nouveau membre du groupe. Quelques barres de chocolat, un petit couteau, des jujubes, un peu plus de bonbons, un roman de Stephen King (Ça), juste assez pour voir que les trésors que recèlent ces hommes dans un monde dévasté sont de petits totems de leur enfance, des éléments rassurants, à commencer par le roman de King qui raconte lui aussi l’histoire d’un groupe désemparé qui aura à se constituer autour de son rapport à son Ça.

Car tout le drame de Jessica Forever n’a rien à voir avec cette prémisse de drones tueurs (il s’agit plutôt d’un intelligent subterfuge pour appâter son public cible) et rapidement, dès que Julien, le petit dernier, tombe subitement d’une balle dans la tête, arrivée si rapidement qu’on le croirait mort stupidement, que Jessica sort et qu’elle voit, échappé à côté du cadavre gisant, un gâteau de fête surmonté d’un « Jessica on t’aime », que ces lettres décollent du crémage pour venir flotter autour de la pauvre, on comprend plutôt que le film post-apocalyptique annoncé tourne en fait autour de cette figure maternelle, avatar d’une volupté inaccessible pour des petits garçons déguisés en barbares. À partir de cette structure qui subvertit le genre sans jamais s’en préoccuper, Jessica Forever utilise sa multitude de protagonistes afin de poser des questions d’intérêt général, notamment celles qui ont trait à la confrontation entre la grâce de sexualité féminine (que le film idéalise probablement un peu trop au nom de la concision et de la poésie) et les secrets des adulescents, qui aiment trop leurs katanas, leurs mitraillettes, leurs prouesses guerrières que la mise en scène refuse pourtant de glorifier.

Fonctionnant ainsi comme une succession de rebours cathartiques, où la violence, ses raisons, ses conséquences, sont pris dans le revers de ses pulsions enfantines (ces jeunes aiment leur statut de survivaliste alors que le monde autour d’eux, drones bibliques exceptés, ne semble pas aussi dangereux qu’ils se le racontent), Jessica Forever se questionne aussi sur l’infantilisation provoquée par les images de science-fiction d’anticipation, qui procèdent par réduction du monde, par sa mise en paume d’une microsociété se croyant responsable de la sauvegarde de toute la somme de son macrocosme environnant. Quels désirs sont donc à la source de cette volonté de puissance qui ne parvient jamais à s’accomplir ? Les désirs envers Jessica, toujours Jessica, figure maternelle inaccessible qui conforte leurs pathologies à travers des gestes bienveillants, des douceurs platoniques et des cadeaux sans bon sens. Autrement dit, Jessica Forever est, à peu près à tous les niveaux et dans tous les sens possibles, l’exact opposé de Turbo Kid, son complément en même temps qu’il en est l’antidote, le film capable de rendre hommage aux velléités de la culture geek, tout en lui imposant l’examen de conscience le plus nécessaire qui soit. (Mathieu Li-Goyette)

*Critique publiée une première fois dans notre couverture de la Berlinale 2019

photo : Beofilm

KOKO-DI KOKO-DA

Johannes Nyholm | Suède/Danemark | 2019 | 86 minutes | Camera Lucida

Maupassant disait : « Le voyage est une espèce de porte par où l’on sort de la réalité comme pour pénétrer dans une réalité inexplorée qui semble un rêve. » Cette citation pourrait très bien servir d’exergue au film cauchemardesque de Johannes Nyholm. La prémisse, pourtant bien ancrée dans la réalité, n’annonçait pas la dérive onirique à laquelle on allait nous convier : un couple — Elin et Tobias —, sans doute pour oublier la douleur qui le tenaille, part en camping trois ans après la mort accidentelle de leur jeune fille. Or, un trio surréaliste — composé des sosies de Maurice Chevalier armé d’une canne à pommeau (fredonnant vicieusement la comptine « Le coq est mort, le coq est mort ; il ne dira plus kokodi kokoda »), du géant Ferré trimbalant un clébard exsangue (et se chargeant de terrasser sans mot dire les deux routards) et de Bellatrix Lestrange qui en tient un autre en laisse d’une main (et qui éclairera avec sa lampe de poche le massacre de l’autre) – viendra, sur le mode itératif, tourmenter (à mort !) nos campeurs comme des jack-in-the-box tout droit sortis d’une innocente boîte à musique, dernier cadeau offert à la fillette pour ses huit ans. Le génie de ce récit hallucinatoire est d’avoir ainsi donné corps, tout simplement, à ce deuil que l’on peine à faire.

Les beaux moments en famille ne durent que peu de temps après le générique. On n’a guère la chance de saisir la dynamique familiale. L’enfant trépasse. Bêtement. Comme ça. On a alors droit à une charmante pièce de marionnettes découpées sur du papier de soie, laquelle nous montrera, sur une tonalité symboliste, comment le coq de la comptine s’empare de l’âme de la défunte. Cut. Trois ans plus tard. Nyholm positionne sa caméra sur la banquette arrière de la voiture du couple qui s’engueule — en route pour un lieu indéfini où il plantera sa tente —, exactement à la place qu’aurait pu occuper la petite. Aussi en venons-nous nous-mêmes à oublier la morte (tout en en sentant continuellement la spectrale présence), à laquelle le réalisateur ne nous aura pas donné le temps de nous attacher et dont il n’aura même pas pris la peine de nous montrer les funérailles. En somme, il nous installe dans l’exacte position de ce couple qui, refusant d’affronter l’affliction d’une telle perte, semble être rapidement passé à autre chose. Or, à la lumière de ce disait Montaigne au sujet de ses voyages (« je sais bien ce que je fuis, mais non pas ce que je cherche ») ou de ce que disait Alphonse Karr au sujet des nôtres (« les voyages prouvent moins de curiosité pour les choses que l’on va voir que l’ennui de celles que l’on quitte »), nous pourrions affirmer que ce départ effréné cache un évident mal-être que le duo désire oblitérer et que le trio se fera un devoir de lui rappeler.

Dès cette scène de voiture, lors de laquelle une dispute éclate au sujet de vulgaires broutilles, la dynamique (malsaine) est installée : Tobias prend toujours des détours, ne dit jamais les vraies choses, tourne tout en dérision. Leur fille est morte. Et aucun d’eux n’en parle. Là réside la cause — et les conséquences — de leur excursion. On a beau se déplacer, se mouvoir, voyager encore plus loin, on transportera toujours les problèmes non résolus dans son baluchon. Ils n’ont pas encore compris, comme le disait Rilke, qu’« il n’y a qu’un voyage, [et que] c’est le voyage au-dedans de soi » ou, comme le disait Sénèque avant lui, que « c’est d’âme qu’il faut changer, non de climat ». Aussi, tant que nous n’en aurons fait notre credo, n’arriverons-nous jamais à voir plus loin que le bout de notre nez, ni à envisager clairement l’avenir. Voilà pourquoi chaque scène où nous voyons, depuis la banquette arrière, la route, est floue, le jour, sombre, la nuit. On ne se défait pas si facilement du souvenir d’un proche qui nous a quittés. Il nous pourchassera, sera derrière nous, tant que nous n’aurons pas verbalisé notre chagrin ni accepté son départ. Même si « le coq est mort », eux, ils continueront de se réveiller, avec ou sans son chant, et de vivre quotidiennement le même calvaire. Et c’est aussi pourquoi la comptine revient sempiternellement tyranniser la bande-son. Nous avons beau changer de scène, nous aussi, il y aura toujours cette ritournelle qui nous hantera et dont nous ne pourrons si facilement nous défaire. On aura beau la jouer avec d’autres instruments, sur un autre tempo, sur une autre clé, ce sera quand même toujours la même rengaine, le même souvenir, le même trauma.

Pour se sortir de cette boucle obsessionnelle — et pour changer d’air ! —, Elin suivra un mystérieux chat blanc qui la conduira pas à pas devant le théâtre de marionnettes auquel nous avons eu droit au tout début. Elle devra regarder les choses en face, affronter le deuil. Ce récit intradiégétique, évidemment filmé frontalement, nous montre derechef le couple (sous la forme de mignonnets lapineaux) tenter de tuer, en vain, le coq (toujours !) qui, tel un phénix, renaît chaque fois de ses cendres. Ce n’est pas la vie du coq qu’ils doivent arracher, c’est la mort de leur fille qu’ils doivent accepter. Et il faudra, par la suite, un accident de voiture, il faudra la mort d’un chien (le chien que trimbalera le géant), il faudra un cauchemar, bien réel cette fois, pour que le couple laisse finalement couler les larmes salutaires qu’il retenait indûment. La conclusion, avec sa plongée extrême et son traveling arrière, nous permet de penser que si leur fillette est déjà disparue, c’est leur chagrin qui s’envole enfin. Comme le disait le philosophe Jean Grenier : « On peut voyager non pour se fuir, chose impossible, mais pour se trouver. » C’est la grande leçon qu’illustre, à coup d’images fabuleuses et d’opiniâtres complaintes, ce film dont on aura du mal à se défaire. (Jean-Marc Limoges)

photo : Third Window Films

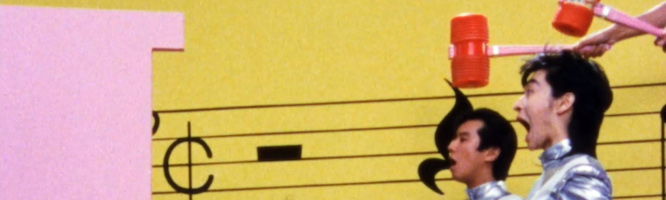

THE LEGEND OF THE STARDUS BROTHERS

Macoto Tezuka | Japon | 1985 | 100 minutes | Fantasia Rétro

J’ai terminé la projection de ce Legend of the Stardust Brothers en ayant l’impression d’avoir découvert de nouveaux muscles maxillo-faciaux à force de sourire. J’avais, en effet, mal au visage de plaisir. Voilà qui en dit probablement aussi long sur mon habituelle face de bœuf que sur les qualités intrinsèques du premier long métrage de Macoto Tezuka. Mais lorsqu’un film repousse les limites physiques de notre corps à afficher l’émotion de la joie, c’est sans doute qu’il fait quelque chose correctement. The Legend of the Stardust Brothers est en effet si dynamique, si improbable et si magique qu’il génère de l’euphorie à l’état pur. Sur le plan cinématographique, il s’agit d’un inclassable. Au niveau strictement chimique, c’est clairement un concentré d’endorphine.

Les comparaisons au Phantom of Paradise sont inévitables, tout comme les références à MTV ainsi qu’à l’esthétique du vidéoclip des années 1980. Stardust Brothers est un pur produit de son époque, avec ses costumes d’une extravagance exemplaire et sa trame sonore synth pop entraînante à souhait. Mais il partage avec le classique culte de Brian de Palma une certaine perception cynique de l’industrie musicale, évoquant à la fois son aspect fabriqué et manipulateur — tout en imaginant des ramifications politiques pour le moins improbables au processus de produire des idoles instantanées. Par-delà tout ça, le film traite aussi du climat économique du Japon de 1985. Le film, en effet, arrive à l’aube d’une bulle spéculative dont il est manifestement question entre les lignes.

Mais on ne s’en rend pas tellement compte, honnêtement. La surface de cet objet est si scintillante que l’on ne peut qu’être aveuglée par son éclat — ce qui constitue peut-être, à bien y penser, l’essence même de son discours sur le pouvoir et l’illusion. The Legend of the Stardust Brothers, après tout, emballe son scepticisme dans un défilé de chansons toutes plus accrocheuses les unes que les autres. Il nous fait oublier tout ça, le temps d’un énième numéro irrésistible où la texture même de la photographie rappelle celle du dessin animé. Ici, le réel n’existe plus. Même quand Shingo et Kan atteignent le fond du baril, leur déchéance possède l’apparence baroque du rêve.

C’est que Tezuka, fils du légendaire Osamu, est tout comme son père un brillant créateur d’images. Son premier long métrage fourmille de détails amusants, d’idées étranges et inspirées exécutées avec une candeur contagieuse. Mais le plus étonnant, c’est qu’il trouve un équilibre au beau milieu de cette surenchère qu’il cultive allègrement. The Legend of the Stardust Brothers fonctionne autant en tant que film qu’à titre de curiosité ludique, trouvant un rythme (effréné) qui confère à l’avalanche de numéros éclectiques une cohérence étonnante. C’est un spectacle enthousiasmant duquel on ressort avec l’envie d’un énième rappel, le visage crispé de bonheur, en se disant que les trouvailles telles que celles-ci constituent la raison d’être de notre cinéphilie. (Alexandre Fontaine Rousseau)

photo : Film Momentum

MISS & MRS. COPS

Jung Da-won | Corée du Sud | 2019 | 107 minutes

Ce qu’il y a de fascinant, avec les Coréens, c’est qu’ils font toujours tout à fond. Leurs films lents sont très lents, leurs films intimistes sont très intimistes et leurs films comiques sont très comiques. Quelle est leur truc ? En mettre des couches. Beurrer épais. Et ne pas avoir peur du ridicule. Prenons Miss & Mrs. Cops comme exemple. Tout aurait pu tomber à plat, dans ce buddy cops movie féminin. Les ingrédients de cette recette connue auraient pu nous lever le cœur. Mais non. Non seulement nous donnent-ils ce qu’on attend qu’ils nous donnent, mais ils nous en donnent encore plus que ce qu’on demandait. Premier plan : un malfrat, dans un sous-bassement glauque, s’avance vers une porte et saisit sa clé. Deuxième plan : la clé entre dans la serrure et en sort. Troisième plan : une femme, derrière lui, le regarde. Présentation d’usage. C’est une flic. Une badass. La bagarre éclate. Les coups volent. Les gueulent craquent. Le sang pisse. Vous vouliez de l’action ? Vous en avez eue. Avant même que le film commence.

Puis, toutes les strates du médium cinématographique seront gorgées de sens afin de faire progresser l’action et de nous livrer des informations (pas de temps à perdre !) : les paroles que la flic profère à son interlocuteur invisible au téléphone nous en apprennent sur son efficacité, l’interaction qui s’installera entre elle et ceux qu’elle croisera sur sa route (parce qu’elle se meut, bien sûr, elle ne reste pas sur place) nous fait deviner le respect qu’elle impose, le montage hachuré qui découpe sa marche dans le stationnement donne une dimension épique à un parcours trivial, la musique funky qui agrémente la bande-son en dit long sur l’assurance qu’elle dégage… Il y a, dans chaque scène de ce film, une épaisseur sémantique nourrissante, presque calorifique. À la toute fin, quand se rencontrent les deux flics et le truand, il suffit de camper leur ultime combat en plein cœur d’un centre commercial pour avoir, non plus un ou deux, mais une bonne centaine de reaction shots qui rendront encore plus efficace chacun des coups qui seront portés. Vous avez besoin qu’un personnage un peu niais soit le témoin d’un enlèvement ? Mais vous avez peur qu’on se moque de votre coup de force narratif ? Soulignez-le plutôt que de tenter de le dissimuler ! Placez votre abruti à la bonne place au bon moment chaque fois que vous le voudrez, voire le plus de fois possible. La situation n’apparaîtra plus comme une maladresse scénaristique sur laquelle on chipotera, mais comme un running gag qui déridera la salle. Vous voulez faire porter tous les doutes sur un autre personnage ? Énumérez les éléments qui en feraient le coupable idéal et faites-les tomber, au fur et à mesure, de sa poche, une fois, deux fois, trois fois… autant de fois que vous le désirez. L’effet n’en sera que plus délirant. Vous avez besoin d’une hackeuse pour faire avancer votre récit ? Créez-la ! Mais faites-la pitonner si exagérément sur son clavier pour que l’on comprenne que vous ne vous prenez vous-même pas très au sérieux. On acceptera avec joie votre insouciance.

Vous voulez faire rire, en somme ? Recourrez, sans hésitation ni remords, à tous les procédés comiques qui vous tombent sous la main. Soyez absurde, burlesque, scatologique, grossier, raffiné, plein d’esprit… vous serez assuré que chacun, dans la salle, y trouvera son compte et sera impatient de voir la suite. (Jean-Marc Limoges)

JOURS 1-2

(The Art of Self-Defense, Sadako, Sons of Denmark, Swallow)

JOURS 3-4

(Almost a Miracle, Away, Come to Daddy, Critters Attack!, Vivarium)

JOURS 5-6

(The Gangster, the Cop and the Devil, L'inquiétante absence,

Look What's Happened to Rosemary's Baby,

Mystery of the Night, Paradise Hills, The Wonderland)

JOURS 7-9

(G Affairs, Idol, Knives and Skin,

Letters to Paul Morrissey, We Are Little Zombies)

JOURS 12-13

(Alien Crystal Palace, Cencoroll Connect, Door Lock It Comes)

JOURS 14-16

(Black Magic for White Boys, Bliss, Jessica Forever,

Koko-Di Koko-Da, The Legend of the Stardust Brothers,

Miss and Mrs. Cops)

JOURS 17-18

(Culture Shock, The Island of Cats,

Lake Michigan Monster, Night God, Les particules)

|

envoyer par courriel |

| imprimer | Tweet |