Intro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

prod. Arsenal Distribution Berlin

prod. ELEPHY VZW

prod. Petit Chaos

prod. Terratreme Filmes

PRENDAS – NGANGAS – ENQUISOS – MACHINES

{EACH PART WELCOMES THE OTHER WITHOUT SAYING}

Elke Marhöfer | Cuba | 2014 | 26 minutes

+

THE DEMANDS OF ORDINARY DEVOTION

Eva Giolo | Belgique / Italie | 2022 | 12 minutes

+

KOBAN LOUZOU

Brieuc Schieb | France | 2022 | 60 minutes

+

DAWN

Leonor Noivo | Portugal | 2021 | 28 minutes

Programme « Aesthetics of Care » | Woche der Kritik

Un programme quadruple sur les esthétiques du « care » risque bien de provoquer quelques blagues de spectateur à l’égard du « soin » ainsi prodigué à son regard fatigué alors qu’il se trouve dans un contexte festivalier hautement chargé. Or, c’est justement dans un tel climat d’épuisement rétinien, où les images glissent de plus en plus les unes sur les autres et où les sandwichs choucroutés se tressent en routine saucissée que ces esthétiques guérisseuses semblent faire œuvre utile. Lavant le regard de toute pointe acerbe ou de cri troublant, voilà quatre œuvres qui adoucissent, à commencer par Prendas – Nganga – Enquisos – Machines {Each Part Welcomes the Other Without Saying}, film d’une cinéaste expérimentale allemande, Elke Marhöfer, dont le travail s’articule autour d’une déconstruction du regard anthropocentrique.

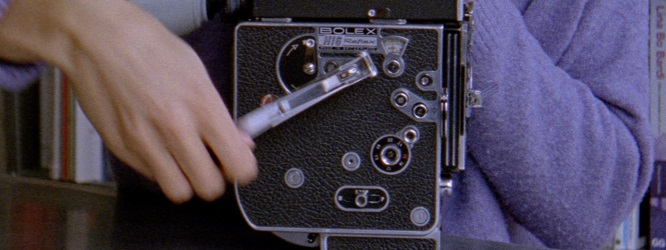

Ici, le titre à rallonge renvoie au processus décrit par un proverbe de la culture congolaise d’adoption cubaine, qui conçoit les multiples dimensions de la biosphère, de l’humanité et de son outillage comme différents segments couplés d’un tout interdépendant et autoportant. Reprenant les thèses habituelles de l’anthropocène et de notre influence indéniable sur la Nature, le film de Marhöfer les aborde d’une manière sensible, voire sensuelle, usant d’une pellicule 16 mm granuleuse, dans une caméra à l’épaule qui longe patiemment les feuilles, les arbres, captant les réfractions du soleil contre l’eau et produisant des interruptions dans la quiétude intrinsèque aux paysages d’une biosphère privée, préservée, par l’utilisation de sons intrusifs d’origine humaine. Rien de révolutionnaire dans la démarche, elle a au moins le mérite de prendre son temps et d’être parfaitement exécutée, avec un sens du montage et d’une causalité où l’environnement et l’outil humain se renvoient sans cesse les responsabilités de la beauté et de l’écriture narrative. Faut-il qu’il y ait intervention humaine pour qu’il y ait récit autour d’un arbre ? Le film de Marhöfer se pose la question, à l’instar de Claire Denis à la séance d’ouverture de la Semaine, qui rappelait la différence entre les paysages habités et les paysages désertés ; faut-il qu’il y ait le chaos industriel pour réaliser l’importance de soigner le naturel ?

Cette question originaire rebondit bien dans le second court, The Demands of Ordinary Devotion, petit chef-d’œuvre de cinéma maternel monté sous l’influence fiévreuse et mathématique de Dziga Vertov. Une femme est enceinte, puis s’occupe de son enfant, manie un tire-lait aux bruits accentués, machiniques, dont la répétition des succions et des sons mécaniques vient rythmer toute la dynamique d’un montage qui fait se fondre l’un dans l’autre la chair et l’appareil. Langer le bébé produit des gestes qui se superposent en vitesse avec le tournoiement manuel de la manivelle de la caméra, mère-cinéaste faisant un film sur le dilemme de la maternité humaine ou artistique, revenant à une image symbolique, ponctuelle, de pile ou face qui souligne le tiraillement du choix entre le fait d’être mère ou cinéaste. L’idée géniale du film d’Eva Giolo ? Que ce choix paraisse truqué, faussé, imposé par la vitesse du montage, et qu’à force d’inventivité la réalisatrice parvienne précisément, sous nos yeux, à être les deux à la fois, en même temps, et au nom des deux — le cinéma comme son enfant.

Le troisième film du programme explore une autre forme de soin, plus loin de notre rapport trouble à la nature ou de notre absorption aux métiers machiniques : Koban Louzou est une petite merveille inconnue et presque impossible, un film étudiant de 60 minutes tourné avec des acteurs non-professionnels sur une ferme en Bretagne, avec un synopsis — un type essaie de former une communauté d’entraide un peu hippie — assez commun, mais qui pourtant s’avère brillant dans son exécution, du premier au dernier plan.

Le cinéaste Brieuc Schieb, dont il s’agissait de la première projection hors-France, équilibre déjà bien l’improvisation comique et la tension dramatique, le joyeux chaos d’une troupe de gens aux horizons divers qui peu à peu apprennent à se découvrir et à faire valoir leurs trajectoires individuelles, parfois contraires ou concurrentes. L’exercice est réussi à la fois dans ses ambitions dialogiques — ça parle beaucoup et ça fonctionne toujours — que dans son schéma anthropologique — c’est un microcosme à ciel ouvert qui ne cesse d’être intéressant, ramenant le thème général de la soirée vers l’importance du soin communautaire (tout en montrant bien à quel point ces choses sont plus utopiques que réellement efficaces). Aux questions des films précédents, Koban Louzou répond par une intervention humaine répétée, omniprésente, par une réitération sans cesse productive d’un soin qui se fait rapidement valeur d’échange au sein d’une économie interne ayant abandonné toute forme d’argent au profit de relations qui se comptent et d’attirances en décomptes. La nature disparaît peu à peu et, à la fin, il ne reste plus que la communauté encerclée dans son propre cercle, dans une joie de plus en plus trouble et qui semble dire, face aux trois autres films du programme, que la socialité humaine n’est jamais suffisante lorsqu’il est question de guérir et qu’un rapport tiers, à la Nature ou même à la Machine, fait montre d’une fiabilité qui, à défaut d’être impassible, ne cesse jamais de fonctionner.

Le dernier court est une synthèse des trois premiers films. Dawn, de Leonor Noivo, est une belle balade lyrique et mystérieuse autour de trois femmes de ménage portugaises aux origines diverses, interreliées dans leurs quotidiens par un montage parallèle qui synthétise sans cesse leur condition. Elles prennent soin des foyers, des plantes comme des humains, et pourtant toujours au loin la cinéaste fait planer dans des effets de prospectives visuelles une mort d’oubliée, de personne écartée. Elle tire de ces femmes, de leurs corps abîmés, de leurs mains de travailleuses travaillantes et de leurs jambes aux veines gonflées par l’effort, de multiples liaisons plastiques qui les relient à l’environnement, aux arbres et leurs rhizomes. Plus que la mère-machine du deuxième film, plus que les humains trop humains du troisième, les ménagères-dryades du quatrième se tiennent dans une sorte de communion à la Nature dont rêvait le film introductif de Marhöfer, devenues pleinement hybridées, s’enfonçant dans la nuit inquiétante d’une esthétique analogique où les personnages partagent avec la forêt le grain d’une pellicule qui se transforme en grand égalisateur de leurs conditions d’existence.

Les esthétiques du « prendre soin » seront ainsi parvenues à nous laver le regard en plein festival parce qu’elles ont su nous rappeler qu’un film qui s’occupe de ses personnages avec le même soin qu’il s’occupe de ses images, qu’un film qui ne souhaite pas convaincre, mais seulement montrer l’être (et le naître) au monde a ceci d’inébranlable : il nous rappelle que le cinéma a peut-être moins à être le triomphe du récit et de ses psychologies que celui de ses peaux, ses regards et ses racines. (Mathieu Li-Goyette)

prod. Nezha Bros. Pictures

ART COLLEGE 1994

Liu Jian | Chine | 2023 | 118 minutes | Compétition

Ce qui impressionne le plus dans Art College 1994, c’est la somptuosité de l’univers déployé à l’écran, c’est le foisonnement de détails pittoresques et sonores garant de son caractère immersif, c’est la minutie et l’ampleur du travail impliqué dans la création de la diégèse. À la fois naturaliste et hautement expressif, l’art du film vise à déployer une recréation d’époque fidèle à la réalité, mais aussi aux humeurs passagères des branleurs d’école d’art qui servent de protagonistes. Ceux-ci sont à la fois géniaux et paresseux (« on voit mieux les étoiles couché », dira d’ailleurs l’un d’entre eux) ; ils sont passionnés et perdus par la philosophie allemande et l’histoire de l’art tissée de « ismes » dont est constituée leur éducation formelle, par le langage ampoulé des commissaires de galerie et par l’influence omniprésente de la culture américaine dans leurs vies, des posters de films hollywoodiens, de The Godfather (Francis Ford Coppola, 1972) à First Blood (Ted Kotcheff, 1982), en passant par les images de boissons gazeuses et de bagnoles qui recouvrent les murs de leur ville. Or, le réalisme de l’œuvre passe aussi par le caractère vivement ressenti des raisonnements philosophiques qui obsèdent les deux jeunes : qu’est-ce qu’est l’art, qu’est-ce qu’est la vie, qu’est-ce qu’est l’amour, cette mystérieuse (ou prosaïque) vérité dont ils découvriront le côté tranchant au contact de deux collègues féminines de l’école de musique, Hong et Lili, qui malgré un développement assez touffu dans les deux premiers actes, finissent malheureusement dans les culs-de-sac classiques de la féminité, soit le mariage et l’exploitation au profit de quelque patron de club véreux…

Portrait vibrant d’une époque charnière pour toute une génération d’artistes, Art College 1994 représente l’école titulaire comme un lieu d’effervescence intellectuelle où les errances des héros autour du campus, au gré des saisons parmi la végétation luxuriante, minutieusement rendue de l’endroit, sont l’occasion de mille questionnements entre deux cigarettes, questionnements qui nous paraissent toujours pressants étant donné la vivacité d’esprit que cache leur posture désinvolte. C’est en quelque sorte le summum de leur puissance créative, le nadir de leur imaginaire (exemplifié notamment par quelques incursions spontanées dans leurs fantasmes picturaux, incluant ce monumental tableau de bébés consuméristes en l’honneur d’une Lili sanctifiée) que Liu Jian nous montre ainsi, et en cela son film revêt un caractère universel, malgré la référence risquée aux années 1990 que contient le titre (écho à la période post-Tienanmen que préfèrent taire les bonzes du PCC). Ce qu’on retrouve à l’écran, c’est une Chine où l’enseignement supérieur est largement inspiré par la culture occidentale, où les murs bariolés de publicité évoquent déjà l’intrusion brutale du capitalisme sauvage qu’on retrouve aujourd’hui au pays, et qui sont reflétés dans quelques-unes des sous-trames que le film aborde. Pensons d’abord à l’épisode où l’un des personnages, qui, après avoir fourni à un compère sa première paie en tant qu’artiste pour une annonce peinte sur un mur, lui confie que l’art est une business, et qu’il incombe aux gens brillants d’en profiter — cette idée de monétisation de la créativité est d’ailleurs très présente ici, dans l’idéal de célébrité et le concept d’art à gimmick ; pensons aussi à la scène où le grand frère d’un des protagonistes, au cours d’une visite impromptue, convie ce dernier à venir faire fortune à Shenzhen, centre manufacturier alors en développement (aujourd’hui la troisième ville la plus populeuse du pays) dont « les rues sont pavées d’or ». On assiste ainsi à un portrait d’une Chine qui est déjà occidentalisée, qui joue déjà le jeu du pop art en tant qu’expression du triomphe de l’image de marque, et qui se déploie à nos yeux comme un fantasme de jeunesse nostalgique à peine exotique. (Olivier Thibodeau)

prod. Urugori Films

THE BRIDE

Myriam U. Birara | Rwanda | 2023 | 73 minutes | Forum

Présenté dans la section Forum des Jungen Films, cette œuvre n’a pas grand-chose de jeune à part sa réalisatrice. Qu’à cela ne tienne, celle-ci propose néanmoins une représentation tendre et inspirante d’une amitié féminine salutaire, une amitié saphique rien de moins, chose rare dans le cinéma africain, voire dans tout le cinéma mondial. Les choses débutent d’une façon brutale et grossière, dans le Nord-Ouest du Rwanda en 1997, lorsqu’une demoiselle zaïroise cueille des fleurs dans un arbre, et qu’un homme pénètre brutalement dans le champ. « J’ai un message pour toi », lui dit-il à la manière roublarde des arnaqueurs. La jeune femme quitte alors la cadre pour lui échapper, se retrouvant sur une route de terre où elle est assaillie, puis emmenée contre son gré par un groupe d’hommes, son panier de fleurs se retrouvant étalé sur le sol. On la montre ensuite cloîtrée dans une chambre, prisonnière d’un univers ménager dont elle ne veut rien savoir — préférant poursuivre ses études de médecine —, enchaînée à un mari qui l’a choisie sans aucune réciprocité. Or, tout est déjà dit via cette matrice formelle d’une éloquente simplicité : la liberté pastorale emblématisée par les larges plans extérieurs se heurte à une domesticité carcérale, représentée par des plans intérieurs étouffants, la féminité étant du même coup allégorisée d’une façon strictement essentialiste selon l’axe nature-flore-vulve.

Débute ensuite ce qui ressemble initialement à un mélodrame lourdingue, où la douleur d’Eva est représentée à grand renfort de larmes et de cris, alors qu’elle est abandonnée par sa mère, impuissante face aux traditions locales, et réappropriée par un mari insouciant qui la baise sommairement sans son consentement pour repeupler sa famille massacrée par les Hutus. Les plans de chambre à coucher sont d’ailleurs toujours cadrés de la même façon, avec la femme étendue à l’avant-plan, son visage larmoyant ou crispé tourné vers la caméra tandis que son mari s’affaire en arrière-plan, comme une force ténébreuse à laquelle elle ne répond jamais. Ce n’est qu’au fil du temps qu’Eva quittera la prison du lit matrimonial et de la salle de bain, où elle confinée par ses douleurs génitales, pour découvrir le reste de la maison, et pour rencontrer la cousine de son mari, avec qui elle développera une amitié libératrice qui la verra tranquillement, au gré de longs plans langoureux, quitter le « nid familial » pour retrouver la liberté du dehors.

Ce qu’il y a de plus intéressant ici, c’est la façon dont cette amitié s’épanche tranquillement vers l’amour lesbien, remède idéal, dans sa douceur et sa considération, à un « amour » hétérosexuel unilatéral et possessif. Les deux femmes discutent d’abord simplement, elles apprennent à se connaître, Eva enseignant sa langue à la cousine, tandis que cette dernière, fragilisée par les traces encore récentes du massacre génocidaire de 1994, lui raconte l’histoire de sa famille, dont elle garde la mémoire en vie grâce aux photos qu’elle conserve sur une commode contre l’avis de son frère, qui préférerait les voir disparaître (et remplacées par les nombreux enfants qu’il compte extraire de sa femme volée). Les choses se réchauffent tranquillement : la jeune femme complimente les cheveux d’Eva, elle porte un toast sensuel avec celle-ci, puis, lors d’une scène où elle lui applique doucement un baume labial artisanal, lui procure finalement un peu de plaisir sexuel. Ne sachant trop comment se situer face à cette tendresse orgasmique inattendue, la protagoniste prendra quelque peu ses distances face à son amante de circonstances. Mais comment finira l’histoire ? Avec une touche douce-amère qui ne réchauffe pas moins le cœur. (Olivier Thibodeau)

prod. Terratreme Filmes

LAST THINGS

Deborah Stratman | France / États-Unis / Portugal | 2023 | 50 minutes | Forum Expanded

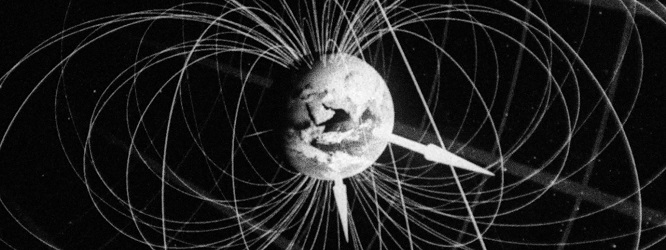

Last Things se déroule au début du temps pour s’étirer jusqu’à sa fin ; de la formation du système solaire et de ses blocs inchangés qu’on retrouve sous la forme de chondrites, ces roches météoriques qui ont erré et qui, lorsqu’on les compare aux matières pierreuses de la Terre, demeurent des prismes intacts, le mètre-étalon du cosmos. En nous plongeant les yeux dans la matière la plus résistante, en nous pointant ces formes de microcosmes insoupçonnés, tirées d’images scientifiques glanées dans les archives de centres de recherche géologiques et astrologiques, adjointes ensuite à des images de paysages en 16 mm que Stratman a elle-même captées, Last Things ressemble à une méditation encyclopédique comme Alain Resnais se plaisait à en faire sur le plastique ou les bibliothèques : un catalogue d’images surprenantes que la voix-off poétise jusqu’à leur faire atteindre le sublime.

Sublimes cailloux, ils le sont dès que la narration nous fait comprendre qu’aucun d’eux ne peut se « rappeler » des origines de la Terre. Qu’à côté des chondrites cosmiques, toutes nos roches ont été labourées par le temps, ses cataclysmes, ses métamorphoses induites qui ont fait d’elles pléthores d’orgues minuscules dans lesquelles les intempéries ont creusé, foré et desquels la vie est sortie par oxydation. D’abord influencés par la rencontre géologique accidentelle, dans leurs formes, leurs allures, leurs cavités, ces creux humides d’où le vivant a retenu ses racines fait du sol une multitude de genèses à découvrir, naissances de vie mais aussi de formes drôlement géométriques que Stratman rend avec la fascination de la rencontre du troisième type. Ainsi Last Things, par son montage ambitieux et son texte capable de télescoper le futur lointain jusqu’au passé immémorial — le présent n’y est qu’une parenthèse, une anecdote dans laquelle notre espèce se glisse furtivement par des images d’entomologie — fait vivre les minuscules trous de roche en en faisant l’origine de toutes choses en même temps que le dernier témoin de ce qui aura été.

Évidemment, l’odyssée post-anthropocène de Stratman montre bien que la cinéaste expérimentale est consciente de l’aspect presque ésotérique que peuvent revêtir les objets inanimés qu’elle décortique. La stylisation du film verse dans une sorte de mysticisme cristallin, avec des séquences hallucinées où la réfraction du soleil qui parcourt la pierre rappelle que cette lumière multicolore, aveuglante, est elle-même canalisée par un rhizome de matières immémoriales qui fait dévier les rayons en son for intérieur, à l’instar de la pellicule du film qui elle aussi enregistre la lumière en se faisant traverser par elle et qu’en cela, le celluloïd et le cristal partagent plus de vertus qu’il n’y paraît (ou encore qu’il faut prendre l’image-cristal que Deleuze conceptualisait au pied de la lettre, avec cette idée d’une indiscernabilité du réel et du virtuel qu’on retrouverait ici face à ces images « impossibles », à tout le moins déréalisées, de l’infiniment petit qui ne colle dans l’infiniment grand qu’à travers une symétrie aux disproportions monstrueuses). D’un rebond lumineux à l’autre, Last Things se déploie et marque en bout de ligne par les dynamiques rétroactives qu’il met en scène dans son vertige, par le « je te creuse » que dit le temps éphémère face au roc immanent, montrant comment l’un et l’autre interagissent jusqu’à produire de la vie et, surtout, jusqu’à se laisser marquer par elle. (Mathieu Li-Goyette)

PARTIE 1

(About 30, In Ukraine, Sun and Concrete,

The Survival of Kindness)

PARTIE 2

(Bones and Names, Cidade Rabat,

Past Lives, White Plastic Palace)

PARTIE 3

(Between Revolutions,

Ingeborg Bachmann — Journey into the Desert,

Superpower, Tótem)

PARTIE 4

(Almamula, Forms of Forgetting,

Mal Viver, Samsara)

PARTIE 5

(Anka, Allensworth, Music, Solmatalua,

Still Free, Revolution+1, Viver Mal)

PARTIE 6

(Kiddo, Remembering Every Night,

Scenes of Extraction, Suzume)

Jennifer Reeder : Se faire sa case

PARTIE 7

(Art College 1994, The Bride,

Prendas – Nganga – Enquisos – Machines,

The Demands of Ordinary Devotion,

Koban Louzou, Dwan, Last Things)

|

envoyer par courriel |

| imprimer | Tweet |