Vous connaissez Craig Welch ? Si c'est le cas, nul n'est besoin de rajouter quoi que soit. Sinon, nous vous suggérons d'assister à l'hommage organisé demain soir en son honneur (le mercredi 11 mai), question de découvrir l'un des talents les plus singuliers et les plus méconnus de l'écurie onéfienne.

NO PROBLEM

Craig Welch | Canada | 1992 | 13 minutes

HOW WINGS ARE ATTACHED TO THE BACKS OF ANGELS

Craig Welch | Canada | 1996 | 11 minutes

WELCOME TO KENTUCKY

Craig Welch | Canada | 2004 | 12 minutes

Décédé en 2020 de la COVID-19 à l’âge de 73 ans, l’animateur Craig Welch laisse derrière lui une filmographie succincte, mais distinctement évolutive, où la relative naïveté des premières œuvres, caractérisées par l’usage de dessins caricaturaux qui s’apparentent aux cartoons et d’une sensibilité sociologique et psychanalytique grossières, cède à l’élégance subtile et mystérieuse des dernières, lesquelles revêtent l’allure hypnotique, la symbolique foisonnante et la somptuosité esthétique des plus célèbres exemples du genre, rappelant à la fois l’expressionnisme fantasque, torturé ou troublant de Lotte Reiniger, Tim Burton ou des frères Quay.

Conçu au Sheridan College en 1988, son premier film, Disconnected (absent de la rétrospective), mise sur un processus de permutation et de fragmentation anatomique typique du cinéma d’animation, appliqué à des figures caricaturales au contour mou qui évoquent celles que l’on retrouve dans No Problem (1992). Incarnation d’un concept simple visant à illustrer le caractère aliénant de la vie quotidienne, le récit du film s’attarde à décrire le parcours journalier d’un employé de bureau, dont la tête amovible est transplantée de corps à corps selon les différentes fonctions mécaniques à accomplir. De corps dormant, il passe à corps déjeunant, à corps conduisant, à corps dactylographiant, s’adaptant à chaque fois au nouveau paradigme que lui impose le travail, s’abandonnant constamment à une enveloppe pré-disciplinée qui se meut au gré d’un rythme cadencé qui s’accélère jusqu’au soir, où notre héros échoue finalement dans le bar. C’est là seulement que l’auteur lui trouve une certaine liberté, celle de sélectionner le corps à investir, entravé dans celle-ci par les impératifs libidineux qui vont constituer le point focal de son deuxième film.

Produit par l’ONF, No Problem se présente comme un effort psychanalytique assez littéral, où un homme se scinde en trois durant la gymnastique : son itération normale, affublée d’une camisole marquée « No Problem » (son moi), son itération nue, hyper lascif et syphilitique, dont les couilles claquent sur le sol pendant les squats (son ça), puis son itération aristocratique et interdictrice, porte-cigarette et peignoir inclus (son surmoi). Ces trois incarnations se retrouvent ensuite impliquées dans une relation burlesque amusante, mais un peu convenue à la Trois Stooges au moment d’essayer de conquérir une femme. On nous offre bien une intéressante leçon de physique vers la fin, occasion d’une réflexion pertinente sur les prouesses surhumaines que peuvent les corps élastiques dans le cinéma d’animation, mais il s’agit sans doute ici de l’œuvre la plus anodine du réalisateur. On y note cependant le recours à un réalisme exacerbé, quasi photographique dans les arrière-plans, qui contraste énormément avec le caractère naïf du dessin et préfigure le naturalisme accentué de ses films suivants.

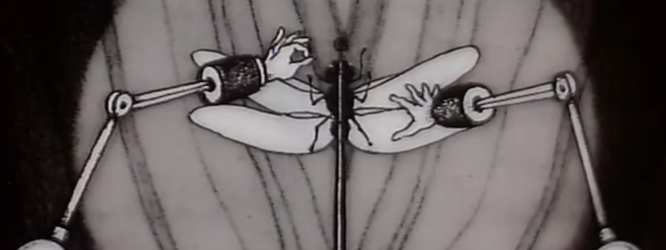

Vainqueur de nombreux prix internationaux, même sélectionné pour la distribution commerciale en première partie du Crash (1996) de David Cronenberg, How Wings are Attached to the Backs of Angels (1996) est une merveille absolue de suspension cauchemardesque, rappelant les songes tortueux d’Edgar Allan Poe. On y troque l’esthétique colorée et caricaturale des films précédents pour un expressionnisme sombre, marqué par un raffinement des figures et une élégance accrue de leurs métamorphoses, lesquels rendent l’usage de décors photoréalistes plus organique. Le travail sonore est également plus vraisemblable ; il est surtout parfaitement atmosphérique, contribuant à la sensualité d’un film où le seul mouvement des doigts du protagoniste évoque le contact de la peau de sa bien-aimée fantasmatique, de son « ange » auquel il voudrait poser des ailes. On assiste ainsi à une obsédante histoire d’obsession où un aristocrate aux yeux globuleux z’yeute avec envie une femme « réelle », animée (comme le cinéma) par aboutage de photos séquentielles, qu’il souhaiterait ajouter à sa collection de squelettes ailés et d’insectes ligotés.

Tout le film est très cinématographique, dans sa mise en scène, dans ses mouvements de caméra, ses compositions et ses échelles de plan, son montage, son utilisation de la profondeur de champ, mais surtout ses zooms, ses merveilleux zooms qui ressemblent à des foreuses cervicales, énièmes machines dans une sublime ménagerie automatisée. Le génie de l’œuvre, de même que l’incarnation du chemin parcouru par Welch et sa bande, se retrouve de fait dans l’ingéniosité des mécanismes qu’on observe à l’écran. En effet, si le film démarre avec une décapitation, à l’instar de Disconnected, celle-ci provoque ici une réaction en chaîne qui préfigure de façon astucieuse le leitmotiv de l’anatomie comme terrain de jeu, de la mort en mouvement, de la mécanisation du biologique et de la biologisation du mécanique, bref des éléments constitutifs de cette réflexion brillante et hypnotique sur le médium que propose cette œuvre vibrante.

Faîte logique dans l’évolution du travail de Welch, Welcome to Kentucky (2004) conserve la facture sombre et épurée de son film précédent, usant d’un conte funeste comme cadre d’une exploration ludique de l’anatomie humaine, mais l’auteur y perfectionne davantage le raffinement morphologique des figures dessinées et poursuit plus à fond l’abstraction du récit. De fait, il s’agit de son film le plus radical, sorte de version morbide du Lo que vi en el agua (1938) de Frida Kahlo, où des panoramas fantasmagoriques s’étendent autour d’un cadavre submergé aux traits dignes des illustrations de Gray’s Anatomy (1858). De facture expérimentale, le film propose avant tout le spectacle hypnotique d’une série de permutations graphiques où se sont les paysages et les corps, plutôt que les machines et les corps, qui deviennent indistinguables, symbiotiques, homonymes. C’est une anatomie du paysage que constitue l’œuvre, une topographie des corps où se déploient dans un flot onirique les corps-décors, les corps-motifs, les corps-charpentes au gré d’une musique planante qui invite à la contemplation narcotique, mais qui revêt aussi une fonction narrative indispensable et inusitée au vu de l’opacité du récit.

PARTIE 1

(Hommage à Craig Welch)

PARTIE 2

(Entrevue avec Kôji Yamamura)

|

envoyer par courriel |

| imprimer | Tweet |