prod. All Dressed

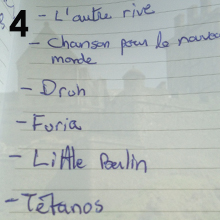

DRUH

Aaron Ries | Canada | 2022 | 17 minutes | Compétition 2

À la lumière du feu de camp, un chef scout et son assistant (qui lui sert de second violon) évoquent l’impératif auquel seront bientôt soumis leurs trois recrues, qu’on s’apprête à lâcher seuls dans la nature, où ils devront chacun quérir une plume, apprendre à se dissimuler dans le paysage et ne rien manger pendant un jour (« nothing », répète alors l’assistant-chef, avec une emphase hilarante). On s’imagine tout de suite dans le cinéma d’horreur des années 80, dans le slasher de camp de jour, avec ses décors forestiers ténébreux, son synthétiseur kitsch, ses jeunes protagonistes et son art aiguisé de la narration mythologisante. On pense particulièrement au Madman (1981) de Joe Giannone, avec lequel Druh partage une mise en scène particulièrement économe. Le génie d’Aaron Ries, réalisateur et producteur torontois, auteur de Dziadzio en 2018, réside en effet dans sa capacité à générer l’affect, à créer du suspense à partir de peu. Qu’il s’agisse des plans d’arbres en contre-plongée, des figures sombres entraperçues entre les branches, des reaction shots sur les jeunes éberlués, des gros plans de visages rougeoyants, des kaléidoscopes de conifères, des bruits empressés sur fond noir ou de l’éclairage diffus des corps (par voie de flammes crépitantes et de torches électriques), l’auteur emprunte un lexique visuel parfaitement ad hoc pour produire une atmosphère subtilement anxiogène. Il compte en outre sur un scénario ingénieux et original qui, plutôt que de proposer un récit d’horreur linéaire, se perd volontiers en digressions et privilégie une narration anecdotique qui assimile l’ensemble à un cauchemar éveillé.

Si le film tire son affect de l’esthétique du cinéma d’horreur, celui-ci est également investi d’une dose d’humour savoureuse qui, sans désamorcer la tension, contribue à son caractère excentrique et à l’exploration sous-jacente des mécanismes de la construction des mâles. Il n’y a qu’à voir ce plan truculent où le chef s’extasie en humant le fumet d’un paquet de nouilles ramen jetées dans de l’eau bouillante. Voyant que l’un des jeunes désapprouve son enthousiasme et son plat, le pittoresque barbu s’insurge alors et le traite de « pussy », comme il se doit entre hommes désireux d’établir leur dominance en opposition au « sexe faible ». Le rite initiatique qui se déroule à l’écran comporte également son lot de violence anodine, de la simple moquerie jusqu’au pugilat pour l’obtention de la plus grosse plume, mais il révèle aussi par moments une belle camaraderie entre les personnages, qui dansent autour du feu et chantent leurs chansons de Druh, qui pour eux constitue l’idéal macho : authentique, repentant et dogmatique. (Olivier Thibodeau)

prod. And Also / Dunk Films

LITTLE BERLIN

Kate McMullen | France | 2021 | 13 minutes | Compétition 5

Au panthéon de plus en plus fourni des vaches cinématographiques des dernières années, Peter, protagoniste esseulé de ce truculent Little Berlin, occupe une place bien à lui. Mais précisons d’abord que Peter est un taureau, ce qui vient avec des obligations morales auprès de la sororité de vaches qu’il parraine et une vertu de fécondité. Mais surtout, Peter porte le rôle d’ambassadeur allégorique de l’absurdité de la Guerre froide sur ses robustes épaules, après avoir été séparé de son troupeau par un mur érigé dans son village natal, Mödlareuth. Tiré d’une histoire vraie, ce dont témoigne un ensemble de produits dérivés à l’effigie de l’animal et le titre même du film, d’après le surnom donné au village en question, ce court métrage de Kate McMullen se situe entre l’expérience de pensée et la fable morale pour adultes belliqueux. L’humanité prêtée à l’animal fait sourire, renforcée par un montage compulsif et générateur de sarcasme, entre archives et images de la vie du taureau, interprété pour l’occasion par le bovin Laxfield Wilberforce. Nous ne pouvons que nous identifier à la figure, que compatir à sa solitude, que comprendre le désir de retrouver les individus aimés, devenus communistes par un soudain et incompréhensible coup d’histoire. « Si la pluie venant de l’est tombait à l’ouest, serait-elle alors communiste ou démocratique ? », se demande Peter. Cabotinant ouvertement avec l’histoire, Kate McMullen s’en donne à cœur joie avec un sujet qui semble avoir été inventé pour le type de cinéma engagé et décalé qu’elle pratique. À la barre de la réalisation et du montage, elle crée avec trois fois rien (si l’on exclue la voix de narrateur de Christoph Waltz) un petit bijou d’ironie qui a le grand mérite de faire foisonner l’image par le cumul et les entrechocs que composent les opérations du montage et d’agiter sans prétention les consciences. (Maude Trottier)

prod. Miryam Charles, Coop vidéo - Karine Bélanger

CHANSON POUR LE NOUVEAU MONDE

Miryam Charles | Québec | 2021 | 9 minutes | Compétition 7

On avait hâte de voir le nouveau film de la réalisatrice expérimentale Miryam Charles, qui, avant la projection, décrivait ce dernier comme « une lettre d’amour à l’Écosse » et aux gens si accueillants qu’elle a rencontrés là-bas. La cinéaste a aussi profité de l’occasion pour nous raconter comment elle s’est rendue en Alba pour capturer une poignée d’images, à partir desquelles elle a imaginé un scénario où une famille haïtienne achète et s’installe dans le château d’Édimbourg. Or, la prémisse de sa Chanson est beaucoup plus élusive, moins romancée, plus rituelle et thaumaturgique que sa proposition initiale. Il s’agit néanmoins d’une œuvre parfaitement digne de la tradition de cinéma artisanal instaurée par la Coop vidéo et son fondateur, le Saint Robert Morin qui, à partir d’images anodines du quotidien, parvenait toujours à élaborer des œuvres fascinantes. Ici, Charles crée le portrait impressionniste et doucereux d’une âme voyageuse, d’une âme mixte, écartelée entre la côte haïtienne (d’où elle tire moult images exquises) et les châteaux européens (plus sobres, mais cruciaux à l’intrigante dialectique identitaire qui constitue le cœur de l’œuvre). C’est pourtant le son et la voix qui élaborent les assises poétiques du propos ; c’est le son et la voix qui nous servent de fil d’Ariane parmi les images diverses du film, et dont la douce étreinte nous enlace gentiment jusqu’au rêve.

« Je rentre à la maison », déclare une voix caressante en créole haïtien. Mais où exactement se trouve cette maison ? Il est dur de s’en faire une idée précise puisque le film s’efforce sciemment de créer un espace diégétique ambigu alors que la réalisatrice (et monteuse) fait alterner subrepticement, presque jusqu’à l’indifférenciation, les paysages écossais et haïtiens collectionnés pour l’occasion. « Jamais je ne retournerai », conclut finalement cette voix qui, embrassant le rythme anesthésiant d’une comptine pour enfants, en adopte également les références allégoriques opaques. On nous parle aussi de « la maison du père » et d’un « palais de cristal », références probables à l’Haïti de ses parents et au château d’Édimbourg de son fantasme. Mais il pourrait également s’agir de métaphores neuves, fidèles à l’idée du nouveau monde titulaire. On doute en effet que ce dernier renvoie à l’univers des conquérants européens, sans doute plus à un univers en devenir, libre des catégories imposées par l’ordre colonialiste, un monde utopique où le soi deviendrait une entité proprement fluctuante. Les réponses ne viennent pas facilement ici, et c’est aussi pour cela que le film est si distinctif, plaçant les réponses à ses questions dans un entre-deux de la pensée qui évoque un flou dans la logique identitaire dualiste propre à la mentalité colonialiste. Cela dit, le film s’apprécie surtout comme une expérience assez pure de cinéma, une oasis de calme et de sérénité au sein d’une existence journalière beaucoup trop anxiogène. Et c’est pour cela que nous sommes vraiment reconnaissants. (Olivier Thibodeau)

TETANOS

Alexandre Lefebvre | Canada | 2022 | 10 minutes | Compétition 7

Sixième film d’Alexandre Lefevbre, Tetanos s’intéresse à la masculinité rugueuse qui traverse la relation d’un fils à son père, alors que le premier éveille lui-même sa conscience à l’expérience de la paternité. Nous sommes au sein d’une famille de ferrailleurs, quelque part en région, là où les hommes suent pour se montrer qu’ils sont capables, là où les émotions semblent fatalement cadenassées et dès lors chargées de l’excès des retours du refoulé. Quoi faire de la rage issue de l’absence de communication ? Comment négocier l’injonction tacite et pernicieuse des modèles de comportement préétablis ? C’est résolument le « script de genre » de la masculinité silencieuse et courageuse — tel l’envers qualitatif de la toxicité —, qu’explore Lefebvre, selon un scénario classique qui évoque fortement ce qu’avait dégagé l’analyste Guy Corneau dans son ouvrage si marquant pour toute une génération, Père Manquant, fils manqué (1989). Il n’est donc pas tant question de renouveler des questions déjà posées avec beaucoup d’écho, mais plutôt de faire un récit émotionnel et de trouver la matière qui exprimerait au mieux les nœuds intérieurs inhérents à la difficulté de parole. Le choix de faire ferrailler les protagonistes prend alors tout son sens. La matérialité de ces objets usagés, abîmés, obsolètes condense la charge du non-dit, prête ses qualités, ses textures (dureté, âpreté, et puis, en toute fin ductilité) aux émotions pressurisées, le bric-à-brac métaphorise le fouillis intérieur, alors que le noir et blanc de l’image instaure une ambiance en même temps austère et délicate, mélancolique et pudique. Tetanos, c’est ce travail de déplacement et de figuration brillamment mené, s’étayant dans ce frigidaire à sortir qui devient la possibilité « d’aller ailleurs en deux secondes », de « faire quelque chose de safe », et prenant toute son ampleur durant la scène finale, lorsque Max se rend avec son bébé chez les fondeurs. Devant ces gars-là, qui « ont pas peur de crisser le feu dans ce qui est pas bon », et sur fond musical accru de milonga, tout le métal fondu du monde semble se réfugier dans ces épaisses coulées qui manifestent tactilement la transformation de la matière et l’épreuve, voire l’espoir, de la passation générationnelle. (Maude Trottier)

prod. Gaëlle Graton

L'AUTRE RIVE

Gaëlle Graton | Québec | 2021 | 18 minutes | Tourner à tout prix !

Welcome Aboard frappe encore en distribuant cette œuvre honnête et chaleureuse, d’une simplicité désarmante, qui nous propose une plongée inédite dans le monde des ménagères de refuges pour sans-abris, mais aussi des femmes qui y vivent, prisonnières d’un monde semi-familier où « leur » chambre n’est jamais vraiment la leur. Adoptant un style réaliste d’une grande sobriété, dénué de pathos et pétri d’observations subtiles et révélatrices, le film nous offre les clés d’un monde qui se situe juste sous la surface de la normalité pantouflarde à laquelle nous sommes habitués et où la main de notre cher gouvernement corporatiste n’oserait jamais s’aventurer sans ses bulldozers et ses matraques. L’autre rive est un film à hauteur de la rue, à hauteur du sol, là où sont forcés de vivre et de se recueillir les indigents, tel qu’en témoigne ce plan superbe et déchirant où la protagoniste, Geneviève, une ex-travailleuse sociale, console la jeune Camille sur le plancher des toilettes, derrière une grosse poubelle de caoutchouc noir. Ç’aura été le seul visionnage cette année durant lequel j’aurai versé une larme, une larme pour le personnage de Camille (fascinante Rosalie Fortier, avec ses cheveux très courts et sa lèvre fendue), un être touchant de vulnérabilité, animé d’une sorte d’espièglerie enfantine et de la fougue inhibée des gens auxquels il ne subsiste plus qu’un mince espoir. Celle-ci est animée d’un rêve en effet, un idéal conformiste qui pourrait paraître banal pour le commun des mortels, mais qui s’avère salutaire pour les sans-abri : celui de « l’autre rive », la Rive-Sud de Montréal, où elle voudrait se trouver une grande maison dans laquelle elle pourrait manger ce qu’elle désire. Le film se termine d’ailleurs avec une douce amertume, alors qu’on voit la jeune femme mirer admirativement cette terre lointaine, par-delà le pont illuminé, se permettant alors un acte de contemplation qui constitue pour elle un moment de félicité solitaire. (Olivier Thibodeau)

FURIA

Julia Siuda | Pologne | 2021 | 6 minutes | Films de genre 2

La plus apte métaphore pour décrire Furia consiste à imaginer un Bill Plympton de l’automutilation. À l’instar de Your Face (1987), on assiste ici aux mille permutations de visages animées, mais des visages anxieux, ridés, auxquels on fait subir une série de tortures sanglantes et délicieusement évocatrices d’un certain état d’esprit limite, aux confins de la folie suicidaire. S’il s’agit d’un film sur la colère, il semble bien que cette colère soit dirigée directement vers le soi. Le simple serrement de la mâchoire se transforme ainsi en action ravageuse, lorsque les dents du haut pénètrent les dents du bas comme de la pâte à modeler. Les envies protubérant autour des ongles se muent en ouvroir digital, la soie dentaire scinde les têtes en deux, la peau des lèvres se rétracte jusqu’au crâne et les langues sont déchiquetées au couteau. Sur la bande sonore, les bruits goulus de succion et les échos obsédants de cœur battant, alliés à ceux du métal grinçant, évoquent alors une impression glauque qui complémente parfaitement la grande anatomie du désespoir diégétique. Le sang rouge, rouge, rouge coule à flot et nous confronte à une humanité tristement et jouissivement réduite à une série de pièces détachées qu’il fait bon déchirer, arracher, disloquer, meurtrir, explorer de cette façon passionnée qui est celle des gens qui se détestent. La chair est certes un matériau friable dans le cinéma d’animation, mais il s’agit ici d’un véritable terrain de jeu masochiste, sis au coeur d’un film extrêmement thérapeutique, fluide, exploratoire, génial. (Olivier Thibodeau)

|

jour 2 |

|

envoyer par courriel |

| imprimer | Tweet |