AIM FOR THE ROSES

John Bolton | Canada | 2016 | 102 minutes | Beat Dox

« Le mariage du grotesque et du sublime ! », se serait sans doute exclamé Victor Hugo, avec emphase, la main sur la poitrine, du fond de son siège, devant cet innommable documentaire tenant à la fois de la (double) biographie, de l’enquête, de l’analyse, de la reconstitution, de la farce absurde… et du

music-hall. D’un côté, nous avons Mark Haney, contrebassiste réputé de la Côte-Ouest canadienne. De l’autre, Ken Carter, un cascadeur oublié, né sur la rue Guy, à Montréal. Au centre, John Bolton, un cinéaste vancouvérois, orchestrant un rendez-vous entre les deux hommes, dont l’un vit toujours et dont l’autre repose, depuis 1983, au cimetière Côte-des-Neiges. Magie du montage ! L’histoire de ce film commence au moment où Bolton rencontre Haney qui lui parle de Carter. Fasciné par le «

daredevil » montréalais, il lui apprend qu’il a finalement sorti, en 2010, après plusieurs années de peine et de labeur, une longue composition musicale pour contrebasse et guitare basée sur le nombre

π (la chose, déjà, n’est pas banale), laquelle raconte, dans le menu détail, le projet fou du cascadeur de partir, en 1976, de Morrisburg (Ontario) pour se rendre à Ogden Island (New York), au volant de sa Lincoln Continental jaune entièrement

reboostée, mais en empruntant un sentier peu battu (la chose devient, ici, doublement insolite) : en survolant – rien de moins – le fleuve Saint-Laurent. Bolton écoute l’album, s’en trouve fasciné, imagine des musiciens, des chanteurs et des danseurs sur une rampe de lancement – sorte d’anti-proscenium – où il les voit évoluer. Puis, il se dit que ce n’est pas suffisant. Il s’intéresse peu à peu à celui que l’on surnommait le «

Mad Canadian », découvre le documentaire

The Devil at Your Heels (1981), que Robert Fortier, alors réalisateur à l’ONF, lui a consacré. Il interview Haney devant un verre de whisky, pique des extraits à Fortier (d’ailleurs présent dans la salle), reconstitue des scènes manquantes avec des acteurs (Andrew McNee personnifiant Ken Carter, Raphael Kepinski personnifiant Evel Knievel), interroge un critique musical décortiquant pour nous l’album en long et en large, rencontre deux fans finis du cascadeur – Andrew Whitton et Cody Glive (présent dans la salle) – lesquels nous feront découvrir le site où tout s’est passé ainsi qu’une panoplie d’artéfacts – morceau de carrosserie, toit ouvrant, aileron (aussi présent dans la salle) – et planche enfin sur le montage qui, à lui seul, soudera la pertinence de ces deux abracadabrants destins. Le montage, d’ailleurs, est bien à l’image de la rampe construite par les ingénieurs de Carter : le film part en force, roule un bon moment sur son erre d’aller, puis nous laisse sur une finale fulgurante haute en couleur qui réservera son lot d’émotions... (et de surprises). Dès lors, c’est une leçon d’audace et de détermination qui nous est livrée. Car si plusieurs détails opposent les deux hommes – l’un travaille silencieusement dans l’ombre, l’autre veut se faire voir au grand jour, l’un affectionne les costumes

classy, l’autre les

jumpsuits fluo, l’un transpire l’élégance, l’autre respire le cambouis, l’un glisse ses doigts sur les cordes, l’autre appuie du pied sur la pédale, l’un fait vibrer les notes, l’autre fait vrombir le moteur –, tous deux auront, chacun à sa façon, poursuivi un rêve impossible, rencontré quantité d’épreuves, fait face à l’adversité, vécu de tangibles crises existentielles (« Qu’est-ce qui me pousse à faire ceci ? » se demanderont, en leurs temps respectifs que le montage rapproche, les deux hommes : l’ego, l’argent, la gloire… ?) et, ultimement, trompé la mort, l’un par ses sons, l’autre par ses sauts. Haney aura au bout du compte réussi à faire entendre sa composition devant une salle comblée ; Carter aura une dernière fois viré sur le capot devant une foule paniquée. Sur un parcours jonché d’obstacles, il faut aller jusqu’au bout, au bout de soi-même ou au bout du tunnel (où la lumière brillera). Comme le martelait Carter : «

Keep on trucking! »

(Jean-Marc Limoges)

à propos de

FUOCOAMMARE : PAR-DELÀ LAMPEDUSA

Un film de Gianfranco Rosi (Italie, 2016) de 109 minutes.

Présenté en ouverture du festival.

(Julie Delporte)

DARK NIGHT

DARK NIGHT

Tim Sutton | États-Unis | 2016 | 85 minutes | Hors limites

S’il ne s’agissait que de mise en scène, Tim Sutton mériterait déjà sa part de prix. Or son film fait bien plus. Il éparpille quelques signes, troublants, reliés d’une manière ou d’une autre à la tuerie d’Aurora en 2012 où James Eagan Holmes a abattu 12 personnes et blessé 58 autres durant la projection de minuit de

Dark Knight Rises. Des armes bien huilées, la voix des actualités sur l’événement, des cheveux teints en orange (comme le meurtrier qui se prenait pour le Joker), des plans dont la plastique elle-même, par les couleurs qu’ils encadrent et les structures qu’ils filment avec la précision d’une équerre, nous enfoncent dans une Amérique où la suspension du désarroi précède et suit les implosions de violence. Visiblement inspiré du rythme et du dispositif du

Elephant de Gus Van Sant, le film de Sutton sur Aurora diffère néanmoins de l’autre sur Columbine parce qu’il adapte son approche à celle de l’époque qui a couvé cette tuerie. Alors que Van Sant privilégiait le croisement de destins innocents dans un vaste labyrinthe scolaire, Sutton tient ses personnages beaucoup plus éloignés les uns des autres (ce qui ne les empêche pas de se croiser furtivement) et les relie uniquement par la sphère médiatique qui les connecte. Réseaux sociaux, téléphones intelligents, actualités en continu reprenant les événements d’Aurora qui inspirent le tueur du présent film, c’est par ces voies de traverse que se construit la mélancolie de

Dark Night, magnifiquement doublée par les complaintes vocales de Maica Armata. Lorsque le chevalier noir apparaît finalement, sous la forme d’un masque de Batman qu’enfile le tueur devant son miroir au terme des méticuleuses préparations qu’a filmées Sutton, le film atteint le zéro kelvin du malaise et du mal-être, nous donnant à voir dans le reflet du tueur l’image déformée et terriblement réaliste de l’Amérique, avec ses identités en perte de repères, cernées par de multiples trop-pleins (de rêves, d’angoisses, de désirs, d’armes).

Dark Night est une œuvre d’outre-tombe, qui porte aussi sur le cinéma et la violence qui s'y est jouée, dans cette salle et dans les salles en général. Ici l’actualité et le médium se placent en fantômes du réel filmé, la tragédie d’Aurora (et toutes les autres, il faut dire) revenant sans cesse en deçà des images de Sutton, faisant de son film un poème sur la noirceur humaine et l’entropie sauvage du monde médiatique contemporain.

(Mathieu Li-Goyette)

S.E.N.S.

S.E.N.S.

Charles Ayats et Armand Lemarchand | France | 2016 | 120 minutes | UXdoc

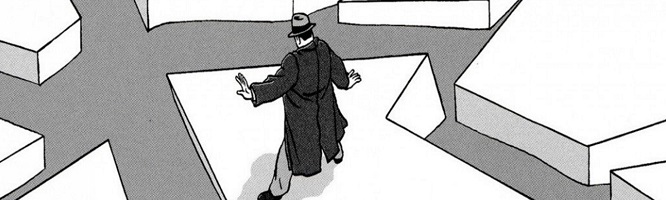

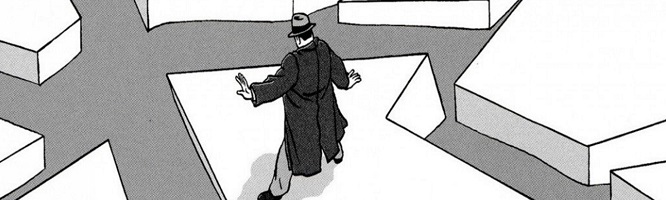

Adaptée de la bande dessinée du même nom, l’expérience de réalité virtuelle S.E.N.S porte un regard introspectif sur les chemins qui jalonnent notre vie et son accomplissement, tout en questionnant la signification et les conséquences plus ou moins prédictibles des choix qui s’offrent à nous au travers de nos progressions et égarements. Fidèle à l’univers du roman graphique de Marc-Antoine Mathieu, les concepteurs de jeux Charles Ayats (direction artistique) et Armand Lemarchand (direction technique) donnent majestueusement vie au parcours labyrinthique de cet homme affublé d’un chapeau et d’une mallette suivant aveuglément les flèches qui s’offrent à lui sans savoir où elles le mènent. Si l’emprise visuelle d’une flèche nous incite à nous diriger dans cette direction plutôt que vers une autre, nos choix ne seraient-ils pas eux aussi réalisés sous emprise ? La texture tonale vacillant entre la luminosité blanche de la neige, le gris du désespoir et le noir de la peur, nous confine dans un environnement ni tout à fait inquiétant ni tout à fait rassurant dans lequel les flèches nous indiquent la direction à suivre. Dans ce monde onirique, qu’elles soient petites ou gigantesques, ces flèches ornent un mur, se trouvent cachées à l’intérieur de roches, volent comme du papier ou servent de tapis volant pour planer au-dessus d’une ville. Nous sommes cet homme qui d’un pas assuré avance vers sa prochaine destination, puis se perd, rebrousse chemin, erre, s’engouffre dans un carcan qui semble insurmontable puis soudainement renaît face à un horizon lui offrant de nouvelles voies. La peur et la curiosité deviennent nos meilleures alliées pour se retrouver dans ce dédale de directions à prendre ou ne pas prendre, pour explorer l’inconnu et s’y faufiler pour le meilleur et pour le pire. Les perspectives ingénieusement représentées amplifient la notion de perte de contrôle face au vide, la hauteur d’un mur infranchissable, le trou dans lequel nous chutons. Nous ouvrons des portes comme autant de mondes à découvrir, tirons jouissivement sur des flèches et marchons paisiblement de longues étendues puis soudainement quelque chose change, bouge. Les pages d’un livre se referment sur nous, le sol se gèle et se craquelle en bancs de glace se mouvant sur l’eau. Les expériences vécues y sont surprenantes, déroutantes, renversantes.

(Claire-Amélie Martinant)

WE CAN’T MAKE THE SAME MISTAKE TWICE

WE CAN’T MAKE THE SAME MISTAKE TWICE

Alanis Obomsawin | Canada | 2016 | 165 minutes | Présentations spéciales

Confiné à d’ennuyeuses salles d’audience, où des tâcherons juridiques s’affairent à dénier le pillage culturel amérindien,

We Can’t Make the Same Mistake Twice nous offre un amer condensé de l’histoire canadienne dans toute sa bureaucratique splendeur. Chronique des efforts légaux de l’activiste Cindy Blackstock, de l’Assemblée des Premières Nations et de la Commission canadienne des droits de la personne pour dénoncer le sous-financement du programme d’aide fédéral aux enfants autochtones, le film constitue en effet le « conte de deux villages ». On tend parfois à l’oublier, mais le mot « Canada » provient du mot iroquois pour « village ». Or, cette méprise identitaire mineure est symptomatique d’un mépris plus grand pour les Premières Nations et leur culture millénaire, lequel est réitéré ici par la légendaire réalisatrice abénaquise Alanis Obomsawin. Usant du témoignage d’une victime des écoles résidentielles, d’un auteur ayant étudié le phénomène, et d’une poignée de fonctionnaires ridicules réunis au tribunal canadien, elle nous dévoile ainsi une injustice profondément ancrée dans nos mœurs, perpétuée autrefois par la force brute des kidnappeurs d’enfants britanniques, maintenue aujourd’hui par l’aberrante législation fédérale. Chef-d’œuvre de cette absurdité législative : le fameux

Jordan’s Principle, destiné officiellement à résoudre les conflits juridictionnels entre paliers de gouvernement pour l’octroi de soins aux enfants amérindiens handicapés, mais utilisé officieusement pour compliquer l’accès de ces enfants à l’argent gouvernemental. Parfait exemple de la mesquinerie ordinaire de la bureaucratie canadienne, ce principe est également emblématique d’une société excessivement matérialiste, dépouillée de toute aspiration spirituelle. Notons à ce propos que toute saveur, toute couleur contenue dans le présent film provient de l’étude des pratiques culturelles autochtones, spectacle d’une magie résiduelle subsistant dans les halls froids du pouvoir légal. Paradoxalement, notons également que ce pamphlet critique n’est possible que par le biais de l’organe gouvernemental onéfien, dont l’idéal griersonien constitue encore aujourd’hui un effort essentiel de civilisation, civilisation d’une société sauvage qui, sous les atours prétentieux de la modernité, implorera toujours secrètement la spiritualité intemporelle et la créativité culturelle de ses « sauvages ».

(Olivier Thibodeau)

PRÉSENTATION

OUVERTURE : FUOCCOAMARE : PAR-DELÀ LAMPEDUSA

JOUR 1

(David Lynch: The Art of Life, Ta'ang)

JOUR 2

(Angry Inuk, Hier à Nyassan, Kate Plays Christine, Il Solengo)

JOUR 3

(Aim for the Roses, Fuocoammare : par-delà Lampedusa,

Dark Night, S.E.N.S., We Can't Make the Same Mistake Twice)

JOUR 4

(The Botanist, Brothers in the Night,

Manuel de libération, Territoire perdu)

JOUR 5

(Austerlitz, Combat au bout de la nuit, He Who Eats Children

Quebec My Country Mon Pays, Les tourmentes)

JOUR 6

(Brothers in the Night, Gatekeeper, The Great Theater,

Long Story Short, Speaking is Difficult, Uzu,)

JOUR 7

(A Train Arrives at the Station, Andrew Keegan déménage,

Animals Under Aneasthesia, Dialogue(s), Gulistan, terre de roses,

Isabella Morra, Manuel de libération, Non-contractual)

JOUR 8

(Calabria, Le goût d'un pays)

JOUR 9

(Le concours, The Dreamed Ones, Swagger)