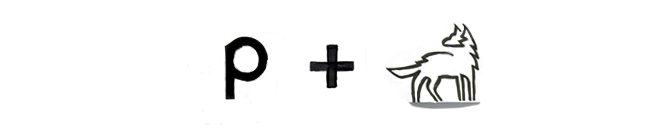

prod. Restart / Videomante / Nosorogi

FIUME O MORTE!

Igor Bezinović | Croatie / Italie / Slovénie | 2025 | 112 minutes | Compétition internationale

Il n’est jamais évident d’écrire succinctement sur une œuvre aussi riche et foisonnante que Fiume o morte! d’Igor Bezinović, portrait historique inusité sur des faits (quasi) oubliés depuis longtemps. Il y aurait tant à dire sur ses formidables trouvailles, son inventivité débordante, son humour et son commentaire caustique sur notre monde actuel. Alors, quoi dire ? Parler de son ouverture, emblématique, peut-être ?

Dès les premiers moments, en présentant sa ville, Rijeka, Bezinović établit clairement le ton insolite de ce documentaire atypique. De sa voix neutre, à l’aide de divers dessins, photos et images, il énumère en voix off les ponts qui traversent la rivière Rječina entre les rives de ce qui a jadis été deux municipalités, la croate Sušak et l’italienne Fiume, à l’époque où le poète italien Gabriele d’Annunzio avait décidé de la conquérir pour y fonder la Régence italienne du Carnaro, une dictature étrangement artistique. Les deux parties de la ville actuelle se sont retrouvées dans huit ou neuf pays ou royaumes différents (dont l’Autriche-Hongrie et la Yougoslavie) au fil des remaniements territoriaux du XXe siècle, explique-t-il. Il présente ensuite tous les lieux qui ont, à un moment ou un autre, porté le nom « D’Annunzio » dans Rijeka avant qu’on leur donne des toponymes moins problématiques — et surtout moins fascistes. Le tout est réalisé sur le mode du travelogue, plans fixes de jolis points de vue divers sur les panoramas urbains à l’appui, en contraste total avec les curieuses informations transmises par la voix off. Voilà une ville qu’on pourrait qualifier de schizophrène… À peine 3 minutes 30 secondes se sont écoulées, et on a déjà un sourire aux lèvres. Les entrevues vox populi qui suivent sur D’Annunzio, souvent tordantes, donnent à la fois dans la candeur, le paradoxe (le poète était de nature plutôt contradictoire) et la leçon d’histoire.

Par sa facture éclatée, son humour anticonformiste, sa construction en vignettes et sa reconstitution historique artisanale et fantaisiste (par exemple, une dizaine d’acteurs non professionnels incarnent D’Annunzio), Fiume o morte! évoque à la fois l’approche expérimentale d’Orlando, ma biographie politique de Paul B. Preciado (2023) et le parti pris descriptif de Wes Anderson. La juxtaposition de plans fixes montrant toutes sortes de scènes ou de tableaux inspirés de photos d’archives et l’énonciation de faits marquants du règne de D’Annunzio sur Fiume créent un décalage très drôle avec des situations qui l’ont souvent été beaucoup moins. Les choix musicaux (méli-mélo de classique, jazz, rock, dissonances) accentuent aussi toutes ces divagations, et tout spécialement la musique de fanfare qui s’étiole en pouët-pouët dans certaines séquences qui soulignent les échecs ou les incohérences du régime. Ce faisant, le film soulève l’aberration et l’ineptie de choses qui résonnent encore très fort de nos jours, considérant les développements politiques actuels aux États-Unis et ailleurs dans le monde, comme le racisme et la xénophobie, l’arbitraire des frontières et des conflits armés, les écarts de conduite et les dérives des classes dirigeantes, sans parler évidemment du fascisme…

Clairement, Bezinović raconte hier pour parler d’aujourd’hui, et il le fait avec un brio, une éloquence et un plaisir contagieux. Comme le proclamaient les tracts protestataires collés à travers la ville dans les derniers jours de l’utopie d’annunzienne, « We want these expensive farces to stop! We want honest legal administration—not terrorist gang rule! » Familier, non ? (Claire Valade)

Prochaines projections : 11 octobre à 18h45 (Cinéma du Parc)

12 octobre à 12h30 (Cineplex Quartier Latin)

QUI A TUÉ LES EXPOS DE MONTRÉAL ?

Jean-François Poisson | Québec | 2025 | 91 minutes | Présentations spéciales

Peut-être est-ce la fièvre des séries s'étant emparée de moi durant les derniers jours, la furieuse rivalité entre les Blue Jays de Toronto et les Yankees de New York qui me rend si émotif à propos des choses de la balle. Peut-être est-ce la nostalgie diffuse d'une époque lointaine que je n'ai pas tout à fait connue, le douloureux souvenir de cette année 1994 où les Expos dominaient la Ligue nationale et semblaient se diriger tout droit vers le championnat et la Série mondiale. Peut-être est-ce la mélancolie des gradins vides, la voix brisée de Rodger Brulotte annonçant que c'est la fin pour l'équipe au Stade olympique le 29 septembre 2004, la calme dignité qu'affiche un Felipe Alou vieillissant ou le simple fait de voir Youppi portant l'uniforme de ceux qu'on a appelé nos amours. Toujours est-il que j'ai versé une larme, peut-être même deux, en regardant Qui a tué les Expos de Montréal ?

Il faut dire que cette histoire, telle qu'elle nous est racontée par le film de Jean-François Poisson, possède tous les éléments nécessaires pour faire vibrer la corde sensible de quiconque se sent moindrement interpellé par le sujet. Il y a d'abord ce portrait de Montréal comme mythique ville de baseball, où Jackie Robinson a joué en 1946 avant de se joindre aux Dodgers de Brooklyn l'année suivante. Il y a ensuite les erreurs de gestion, les incertitudes économiques, les injustices du marché nord-américain et le satané toit du Stade qui n'en finit jamais de s'effondrer. Puis il y a, enfin, ces deux figures de super-vilains en veston incarnés avec aplomb par Jeffrey Loria et son sinistre sbire David Samson – qui débarquent au cours du dernier acte pour manigancer une ultime trahison venant définitivement sceller le destin des Expos. Évidemment, on sort de la salle en serrant le poing et en maudissant leurs noms.

Construit à la manière d'un true crime dans lequel on enquêterait sur le meurtre d'une équipe de baseball, ce documentaire souffre bien entendu de son formatage Netflix™ cousu de fils blancs. Les premières minutes sont montées à la manière d'une bande annonce, puis le film s'installe confortablement dans une alternance familière de têtes parlantes et d'images d'archives livrant son récit avec aplomb sans jamais dévier de cette structure prévisible. La recherche s'avère solide, les entrevues dialoguent entre elles de façon fluide et « l'intrigue » fait le gros du travail. On écorche bien sûr au passage l'influence démesurée de l'argent dans le monde du baseball ainsi que l'absence totale de scrupules de la MLB et des investisseurs étrangers... un discours qui peut forcément paraître ironique, venant de la part d'une production Netflix. Mais il s'agit d'un paradoxe auquel n'échappera jamais, de toute façon, le sport professionnel dont la poésie particulière sera toujours teintée d'un arrière-goût amer auquel on croit pouvoir s'habituer. Jusqu'à ce qu'il nous brise le cœur. (Alexandre Fontaine Rousseau)

Prochaine projection : 12 octobre à 12h15 (Cineplex Quartier Latin)

prod. Filmoption International

BEDROCK

Kinga Michalska | Canada | 2025 | 103 minutes | Compétition internationale

Le titre de Bedrock est bien choisi pour ce premier long métrage de Kinga Michalska qui ratisse le territoire polonais en scrutant les vies quotidiennes qui s’agitent au plus près des vestiges de l’Holocauste. En s’intéressant aux pratiques d’habitation à l’immédiate périphérie des camps ou à l’orée des forêts au sein desquelles se pratiquaient de subreptices exterminations, ce documentaire d’observation capte la Pologne comme le lieu d’un nouage sédimentaire, celui d’une histoire intergénérationnelle qui oblige à la confrontation avec la responsabilité de la mémoire. Une roche-mère qui condense dans ses profondeurs un passé génocidaire mais qui se fait aussi le support des existences en cours : « La vie poursuit son court ici à Auschwitz », entonne le chanteur d’un groupe de rap devant une petite foule amassée en bordure du camp.

Dans l’observation de ces quotidien déposés dans les ruines de l’histoire, Bedrock ne se déplie jamais comme un simple constat sur la rencontre entre la violence passée des lieux et la banalité du vécu contemporain qui s’y joue. Comme le dit une jeune femme à sa grand-mère ayant vécu l’invasion de la Pologne par les forces allemandes, il y a toute une question d’identité nationale que sous-tend désormais cette mémoire tour à tour retracée ou niée. Assis aux côtés de la grand-mère, un homme en costume militaire d’époque, tout juste de retour d’une « commémoration patriotique », refuse quant à lui la possibilité d’une responsabilité polonaise dans le pogrom de Jedwabne et récuse l’« accusation » de complicité des civils polonais de l’époque. Et lorsque proteste la jeune femme, celui qui a toute l’apparence d’un soldat sorti d’un autre temps, mais se faisant tout à la fois le relais des pires discours nationalistes qui aujourd’hui pullulent, l’invective en lui demandant comment celle-ci peut se permettre de partager un discours aussi « anti-polonais » que celui de l’imputabilité de la violence. C’est dans ce genre de moments que Bedrock fait écho depuis la spécificité locale et historique de son sujet premier, et que de cette ampleur devinée se profile une éthique transnationale critique des crispations chauvines, des frontières à protéger, des unités à garder closes. Et comme le suggère la présence répétée d’images de surveillance traquant des corps flous — une apparition initialement énigmatique dont la finale nous donnera la clé de lecture — le même territoire se fait le théâtre d’une autre forme de reconstitution historique, cette fois sans costumes : celle d’un balisage identitaire entre une collectivité polonaise facilement délimitée ayant droit d’occuper cette terre-mère et les migrant·e·s traversant la frontière partagée avec la Biélorussie, traqué·e·s par des groupes nationalistes qui n’hésitent pas à tirer sur celleux qui traversent les forêts. (Thomas Filteau)

Prochaines projections : 10 octobre à 18h30 (Cineplex Quartier Latin)

13 octobre à 15h00 (Cinéma du Parc)

prod. GreenGround Productions / Urth Productions / 4A4 Productions

MARE’S NEST

Ben Rivers | Royaume-Uni / France / Canada | 2025 | 98 minutes | Les nouveaux alchimistes

Un vrai plaisir pour commencer le festival. Un film qu’il fallait voir en salle, ne serait-ce que pour les images grandioses de Ben Rivers, mais surtout pour le son, le son des percussions que les enfants trouvent sur leur chemin pour faire résonner la salle, pour nous convier à leurs jeux et à ceux du réalisateur, qui leur emboîte le pas dans une démonstration débridée d’un imaginaire affranchi de la pensée adulte. Tout de suite, nous sommes catapulté·e·s dans le monde de l’enfance, avec la jeune protagoniste, Moon (impressionnante Moon Guo Barker), qui écrit le titre du film à la craie sur un tableau. Le crissement du bâtonnet nous rappelle les échos stridents de nos souvenirs, transposés dans un avenir proche, incertain, aux allures vaguement postapocalyptiques où se déploie une campagne pittoresque couverte de vestiges. Terrain de jeu parfait pour la petite héroïne et ses ami·e·s de circonstance, que Rivers met sur son chemin au gré de son inspiration, mais aussi pour le cinéaste, qui se laisse aller gaiment à ses lubies de documentariste fantaisiste avec un penchant pour les arts visuels. Il en résulte une œuvre intoxicante de liberté créative, éclatée, épisodique, bourrée de saynètes frappantes et d’envolées littéraires impromptues, gracieuseté notamment d’une séquence inspirée par la pièce The Word for Snow de Don DeLillo, dont le message écologiste est tout aussi cohérent dans les circonstances que ses mots semblent étranges dans la bouche des enfants, évoquant l’équilibre délicat entre la posture académique ironiste et le laisser-aller ludique qui sous-tend l’entreprise.

Séparé en chapitres, dont les titres simples mais évocateurs, teintés d’un humour léger, apparaissent à l’écran dans des griffonnages juvéniles, le film se présente comme une série d’aventures disparates pour les personnages et pour l’auteur, qui chaque fois semblent se laisser aller à l’inspiration du moment, misant sur la puissance incantatoire d’un potentiel d’émerveillement alchimique visant à transformer chaque décor délabré, chaque objet abandonné en merveille. Doté d’un œil pour la composition, avide d’arrière-plans évocateurs, Rivers se nourrit de l’esprit des lieux pour déployer ses diverses mises en scène de rencontres fortuites, de chorégraphies opératiques, d’explorations archéologiques, formant un tout qui ne l’est finalement que par association d’idées, modelé par les caprices de son auteur comme par celles d’un enfant au jeu. Déployant une continuité fantasmatique, le film raccorde magiquement des espaces discontinus comme il raccorde des styles disparates, existant quelque part dans les interstices entre le grandiose et l’anodin, entre le léché et le bricolé, entre le récit d’enfants sauvages et la mythologie grecque, entre l’Angleterre et l’Espagne, entre la gravité du monde des adultes et l’insouciance de l’univers infantile, entre les longs travellings et les séquences de dialogues hachées (à la gloire de l’interprétation héroïque de ses jeunes vedettes). Un film qui, s’il vise à s’affranchir de la pensée adulte, le fait également grâce au recours à une matérialité perdue (du support, des choses), qui s’avère peut-être plus libérateur que tout. Une invitation à s’intéresser de nouveau aux objets d’art faits par les petits et les grands enfants. (Olivier Thibodeau)

Prochaine projection : 18 octobre à 19h00 (Cinémathèque québécoise)

prod. Nine Behind Productions / BODDAH

BLUE HERON

Sophy Romvari | Canada / Hongrie | 2025 | 90 minutes | Compétition nationale

Une famille hongroise s’installe sur l’île de Vancouver au milieu des années 90 et des quatre enfants composant la fratrie, deux d’entre elleux se retrouvent en marge d’une socialité domestique bien rodée : on retrouve d’un côté la jeune Sasha (Eylul Guven), fillette aux yeux rivés sur ses proches, équivalent fictif de la réalisatrice Sophy Romvari et personnage sur lequel repose le poids de ce regard attentif sur sa propre enfance ; puis Jeremy (Edik Beddoes), le fils aîné silencieux à l’intériorité impénétrable, adolescent « troublé » dont l’imprévisibilité comportementale déstabilisera l’équilibre du noyau. Blue Heron, habile premier long métrage de Romvari, travaille ainsi depuis la matière brute de la mémoire juvénile pour tracer un portrait bigarré de moments quotidiens estivaux et de cohabitation dans les boîtes de carton progressivement vidées. C’est en nous le montrant d’abord étendu au haut des quelques marches qui mènent à la porte d’entrée de la nouvelle maison, immobile et refusant toute communication, que se dévoile la fragilité apparente de Jeremy. Les parents discuteront éventuellement de violence et de comportements destructeurs chez l’adolescent, mais ceux-ci resteront pour la plupart hors champ, nous laissant côtoyer Jeremy par le seul biais du cadrage tendre que lui confère Romvari.

Si la première partie du film s’apparente ainsi au portrait délicat d’une enfance lovée entre l’ignorance des paroles parentales échangées à demi-mots et le désir de Sasha de se rapprocher d’un frère inaccessible, Blue Heron recadre et recompose les règles premières de son récit à mi-parcours. On passe ainsi, par une coupe astucieuse, des moments révolus d’un après-midi d’été, alors que Sasha sautille sur le trampoline de la cour arrière et que son père filme la famille derrière la baie vitrée, à l’apparition de la même protagoniste maintenant dans la vingtaine (ici interprétée par Amy Zimmer), s’attelant au développement d’un projet de film portant précisément sur la présence évanescente de son frère aujourd’hui défunt. Au gré de séquences d’entrevue avec des spécialistes de la pédopsychologie, elle reparcourt les souvenirs de l’installation familiale à Vancouver. La première moitié du film se présente alors comme un bassin d’images à reparcourir, dans lequel insérer le corps adulte de celle qui, enfant, ne pouvait tout à fait saisir la gravité de ces instants. Le brouillage temporel ne relève pas toutefois d’un simple jeu métanarratif, mais poursuit toute l’interrogation que Romvari explorait dans certains de ses précédents courts métrages quant aux surfaces sur lesquelles s’apposent les traces de la mémoire. On pense notamment au très beau Still Processing (2020), dans lequel la réalisatrice retrouvait dans les archives photographiques familiales les traces évanescentes de deux de ses frères décédés. On a ainsi souvent pu parler, à la suite de Barthes, de la tension inhérente aux photographies des morts, de leur faculté conjointe à transmettre leur présence comme à dévoiler leur absence, une pensée de la marque ambiguë que peut conserver par l’image la présence d’un corps disparu. Et c’est précisément depuis cet entre-deux, ce moment de flottement, que Blue Heron déploie son attention endeuillée, pour non pas ramener les morts à la vie mais creuser ce film depuis l’espace d’un manque impossible à combler. (Thomas Filteau)

Prochaines projections : Aujourd'hui, le 11 octobre à 19h30 (Cineplex Quartier Latin)

12 octobre à 13h00 (Cinéma moderne)

A SOFT TOUCH

Heather Young | Canada | 2025 | 20 minutes | Compétition nationale

Heather Young se dédie aux personnes et aux personnages esseulés, poqués de la vie, dans un effort humaniste visant à mettre en lumière les recoins sombres de l’expérience marginale, balayée sous le tapis d’une société hypocrite qui s’intéresse avant tout au taux de bonheur des électeur·ice·s bien portant·e·s de la classe moyenne. En cela, la protagoniste âgée de son dernier court métrage n’est pas sans rappeler l’héroïne alcoolique de son déchirant Murmur (2019), d’autant plus que la facture docufictionnelle et l’interprétation naturaliste que partagent ces deux films aident à créer un air de vraisemblance qui contribue à une incertitude féconde entre le vrai et le faux. Ainsi, la chronique du quotidien d’Ellen (Ellen Potter) revêt ici des allures de cinéma direct, dans les plans anodins de son chez soi, dans l’observation prosaïque de ses activités journalières. C’est l’usage expressif du son (et de l’absence de son) qui possède alors le plus grand potentiel d’évocation dramatique, démontrant la nature solitaire, ascétique de l’existence de son personnage, que seuls viennent accompagner le son du beurrage de ses toasts le matin et le vrombissement de son appareil PPC le soir, dans son appartement exigu bourré de souvenirs évanescents d’une maison pour personnes âgées qui ressemble à toutes les maisons pour personnes âgées.

L’autre réconfort d’Ellen, c’est son quadriporteur, avec lequel elle sort laborieusement dans le couloir vide de sa maison, question de se rendre dans le monde beaucoup plus vivant de l’extérieur, où les bruits de la ville et celui des activités (de bingo et de callisthénie) organisées par le centre communautaire viennent à leur tour briser la quiétude tombale de son antre. Victime d’un vol perpétré par une femme (possiblement un membre de sa famille) avec qui elle échange des textos visant à ravoir l’argent « dont elle a besoin », elle sera pourtant forcée de s’en débarrasser. Ce sera l’occasion d’une scène candide et dévastatrice où elle place une annonce sur internet avant d’ôter tous les ornements collés dessus, les jouets lovés dans ses recoins, et l’autocollant de smiley qu’elle retire en grattant comme en condamnant son propre sourire aux oubliettes. Séquence emblématique de la puissance et de la simplicité d’une œuvre discrètement tragique qu’on pourrait accuser de misérabilisme si seulement sa matière n’était pas si organique, si seulement le drame d’Ellen n’était pas si scrupuleusement crédible… (Olivier Thibodeau)

Prochaine projection : 13 octobre à 21h30 (Cinémathèque québécoise)

Partie 2

(Fiume o morte!,

Qui a tué les Expos de Montréal ?,

Bedrock, Mare's Nest,

Blue Heron, A Soft Touch)

Partie 3

(L'arbre de l'authenticité,

Wrong Husband,

Desire Lines, Romería,

Ariel, Dead Lover)

Partie 4

(Blue Moon, Magellan,

Two Prosecutors,

Father Mother Sister Brother,

Planètes)

Partie 5

(Sound of Falling,

Affection Affection,

Levers, Dracula,

A Useful Ghost)

|

envoyer par courriel |

| imprimer | Tweet |