Partie 1 |

Partie 2 |

Partie 3 |

Partie 4

La planétologie de Momoko Seto

Présente pour la projection de son nouveau documentaire

I Don’t Want to Sleep With You I Just Want to Make You Hard, Momoko Seto donnait une classe de maître (animée par Philippe Gajan) sur l’ensemble de son œuvre : l’occasion parfaite pour découvrir cette cinéaste japonaise qui a élu domicile en France et dont le travail alterne avec aisance entre le film d’animation expérimental et le portrait documentaire.

Le parcours de Momoko Seto débute en 2008 à l’École du Fresnoy. D’une formation de plasticienne, elle atterrit sur son premier film d’animation expérimental par la force de son sujet.

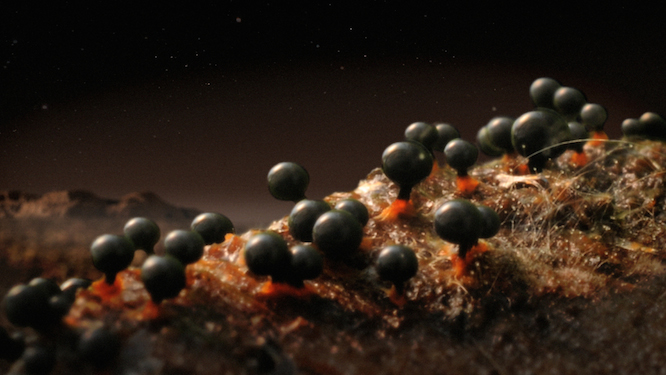

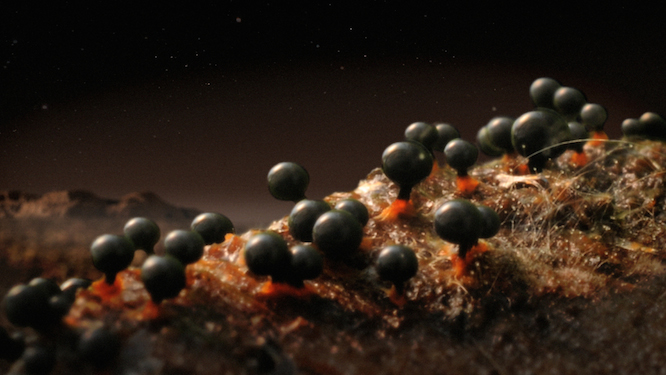

Planète A capte en en très gros plan la cristallisation du sel sur des bouts de ficelle. Des dizaines de milliers de photographies plus tard, l’effet renverse : nous voici sur une planète glacière avec des stalagmites tortueuses et du

noise pour transformer l’expérimentation de laboratoire en décor de science-fiction apocalyptique. On y retrouve des champs de coton à profusion qui, au fil de leur éclosion, font basculer l’écosystème de l’astre pour former une allégorie de l’agriculture outrancière du coton

qui a asséché le Lac Aral dans les dernières décennies. Quelques années plus tard, sur sa

Planète Z (2011) encore plus aboutie, Seto filme la putréfaction gangréner d’une orange. La cinéaste discute cette fois avec un mycologue pour apprendre à « contrôler » les moisissures qui parcourent cette nouvelle planète, théâtre de guerre entre des plantes et des champignons et où dans la mort d’un organisme s’enracine le début de la vie d’un autre. Plus

Planète Z progresse et plus l’on reconnaît la surface poreuse de cette orange verdâtre et plus l’on prend conscience qu’il s’agit d’un film sur la mort, sur le moisissement et cette

autre vie qu’elle abrite. Conception cyclique de l’existence, elle prend à partie la décomposition et la prolifération bactérienne et propose des images fascinantes qui condensent, par le biais de ses multiples photographies, la continuité quasi cosmique d’une vie qui succède à la mort. Rappel à vérifier le coin du fond du bac à fruits.

:: Planète Z

:: Planète Z (Momoko Seto, 2011)

Seto ne l’a toutefois pas toujours eu facile. Approchant d’abord le cinéma par ces expérimentations biochimiques, ses premiers producteurs lui reprochent rapidement le manque de structure narrative. Elle s’en défend : « L’histoire elle est là, elle est dans l’évolution. Cette histoire de narration m’avait un peu troublé… qu’est-ce que c’est qu’une narration si ça ce n’est pas une narration ? », disait-elle au sujet de ces formations gémellaires évolutives, qui progressent toujours en couples de réactifs qui se construisent une nouvelle identité biologique sous nos yeux, avant d’ajouter qu’au fond ces contraintes l’avaient finalement aidé, notamment en comprenant qu’en ayant une durée fixe, ses films, malgré l’abstraction, devaient nécessairement générer des courbes dramatiques — des repos, des climax, des creux et des pics qu’elle devait évoquer par la maîtrise de sa mise en scène du miniature et le domptage des micro-organismes. « Ces contraintes, résume-t-elle, m’ont mené de l’art contemporain vers le cinéma ».

Sa troisième planète,

Planète Σ (2014), récupère une forme plus familière du vivant : des insectes, lentement décongelés, reprennent vie sur cette planète glaciaire qui fond et qui joue de cette temporalité truquée, réduction du temps complètement subjective qui permet à Seto de manier le vivant et la précarité de son existence en jouant sur sa propre durée de vie, asynchrone à celle du paysage et des autres éléments du décor. Autrement dit, toute la composition de cette planète, plus maîtrisée dans ses travellings ambitieux et ses panoramas d’ailleurs, est formée par des matières, vivantes et non vivantes, dont les temporalités différentes (un bloc de glace ne fond pas aussi rapidement qu’une abeille morte se dessèche) sont ramenées à la même (celle de cette fameuse narration) par le tripotage photographique qui, par ses innombrables captures, permet de compresser le temps sans enfreindre sa fluidité artificielle.

À cette compression temporelle s’ajoute ce que la cinéaste appelle des « trompes-son », qui confèrent présence et lourdeur aux pattes articulées et aux ailes de ces insectes géants. En effet, il n’y a pas de son réel ici, que des bruits composés, indices d’une étrangeté intersidérale qui rend étanche ces planètes à toute forme de musique qui serait collée sur les images. C’est le bruitage lui-même, à l’instar des formations biologiques qui font leur narration par agglomération, qui transforme le bruit de ces corps et matières étrangers afin de leur rendre leur organisation primaire, leur rythmique originelle. « À partir de quel moment ces petits organismes peuvent-ils être grands ? », se demande Seto face à son auditoire : son œuvre prouve qu’ils le sont à partir du moment où le cinéma fait son œuvre, quand il fait ce qu’il sait faire de mieux, c’est-à-dire compresser le temps, transformer le réel jusqu’à parvenir à dégager de celui-ci cette réalité bazinienne qui s’accorde à nos désirs. Il y a d’ailleurs fort à parier qu’André Bazin, admirateur qu’il était de Jean Painlevé, aurait trouvé plus d’un « miracle » dans le cinéma de Momoko Seto qui touche, à l’image des grands films scientifiques, à ce que le critique définissait de Muybridge à Cousteau comme « l’essence même du cinéma ».

Scientifique, Seto l’est doublement, car en parallèle elle poursuit une carrière de réalisatrice au CNRS dans l’unité du Centre de Recherches sur les Arts et le Langage (CRAL), une activité de recherche qu’elle dissocie de son œuvre de cinéaste mais qui l’a tout de même formé à la démarche documentaire. Or depuis quelques années cette double vie porte fruit, d’abord avec

Arekara (2013), film tourné en 2012 à Ishinomaki, une commune au nord de Fukushima. Sans jamais évoquer directement la catastrophe, la cinéaste esquisse l'incident du 3 mars 2011 en partant plutôt à la recherche d’une forme d’universalité dans la mise en ruine de la cité. En élaguant le discours sur le nucléaire et la contamination, elle parvient à cerner plus rapidement et sans les manipulations d’usage ces témoignages de gens qui discutent de l’effet qu’a eu le déchaînement des forces naturelles sur leur ville.

Pêcheurs, agriculteurs, retraités, ils rapportent leur expérience traumatique par le biais de la violence subie par l’environnement, faisant de la nature la mesure réelle de la tragédie à laquelle s’ajoutent les infrastructures écroulées, notamment cette tour avec ses piliers de béton, cette fondation parfaitement sortie du sol qui évoque immédiatement l’image d’un arbre déraciné. Seto s’attarde méticuleusement aux algues encore accrochées sur les toits, aux architectures massacrées, à la végétation qui les arpentent, montrant bien que les individus et l’environnement de Ishinomaki reprennent tous deux leurs droits. Mettre en scène le cours naturel des choses jusque dans ses plus petits processus, c’est décidément ce qui résumerait le mieux la pratique conjointe de la cinéaste.

:: I Don't Want to Sleep With You I Only Want to Make You Hard

:: I Don't Want to Sleep With You I Only Want to Make You Hard (Momoko Seto, 2016)

Son dernier film, nettement différent des précédents, atteste de sa fascination pour le

micro (au contraire du macro).

I Don’t Want to Sleep With You I Only Want to Make You Hard suit des hôtesses de bar de Tokyo, des concubines polies qui, en échange d’une rondelette somme d’environ 200 euros, passeront une partie de la soirée avec des clients à leur servir des

drinks et à entretenir une conversation, faux rencart qui n’aboutira sur rien (c’est la stricte règle de ces établissements), mais qui, le temps de quelques regards et de touchers furtifs, les feront tomber amoureux. D’abord méfiante à l’égard de ces femmes de charme et de ces hommes qui tombaient si facilement dans leurs rets, Seto avoue qu’elle a rapidement changé d’avis : « Je voulais savoir comment ces femmes mettaient ces hommes dans une sorte de magie… Tout le monde sait que c’est de la fiction, mais tout le monde joue, en vrai. Je me suis rendue compte à quel point la société japonaise était malade en faisant ce film, car ces hommes ont bien besoin d’une bulle de rêve et ils finissent par préférer ce rêve à la réalité ».

Salarymen dépités, c’est vrai qu’on ne peut ressentir qu’une profonde empathie face à ces hommes qui travaillent sous les pressions les plus folles jusque dans la nuit, délaissant le noyau familial au profit d’un marché de l’emploi où la compétitivité se joue au détriment de la santé mentale et sociétale. Cette condition, comme celle engendrée par l’incident de Fukushima-Daiichi, Seto ne fait que l’évoquer, s’attachant plutôt aux détails charnels de ces rencontres, ces regards amusés, cette main qui trace un

hiragana sur le dos découvert de la femme, une autre main qui plonge un peu trop vers l’intérieur d’une cuisse. Sa mise en scène en est une de la cachotterie et du détail, qui ramène encore (mais tellement différemment !) le cinéma de Momoko Seto vers ce jusqu’au-boutisme du réel et de ses potentialités microcosmiques.

<< Page précédente | Page suivante >>