prod. Jamie Wolfe, King Gizzard and Lizard Wizard

DREAMS - KING GIZZARD AND LIZARD WIZARD

Jamie Wolfe | États-Unis | 2021 | 4 minutes | Programme Animation des États-Unis

Prolifiques fournisseurs de sonorités psychédéliques, reconnus pour leur forte propension à l'éclectisme, les Australiens de la formation King Gizzard and the Lizard Wizard s'associent une fois de plus à l'animatrice californienne Jamie Wolfe – qui avait précédemment réalisé le clip de la chanson Blue Morpho, elle aussi tirée de l'album Butterfly 3000. Le résultat final est on ne peut plus trippy, la ligne fluide et mouvante de l'illustratrice traçant une série de mutations en parfaite adéquation avec la texture forcément onirique de cette tapisserie de synthétiseurs qui forme le noyau musical de la pièce. Les couleurs vibrent et oscillent, tandis que les formes serpentent et se tortillent dans une sorte de ballet surréaliste au diapason de cette invocation répétée par le chanteur Stu Mackenzie voulant qu'il « ne veuille se réveiller que dans ses rêves. »

Mais le songe reste marqué par les angoisses qu'il voile, l'imagerie convoquée virant au cauchemar lorsque, par exemple, des dents se mettent à s'arracher par elles-mêmes d'une bouche groovant au gré d'une cadence agréablement élastique. Comme toujours, dans l'expérience psychédélique, le bad trip guette. Mais les substances se contiennent et se retiennent, résistant par leur mouvement perpétuel aux attaques de l'anxiété. Vous devinez la suite : tout est une question d'équilibre, il faut suivre le flot et se laisser emporter, respirer calmement, relaxer... Dreams est une ode au côté ensoleillé de l'expérience psychédélique. Mais son intérêt, finalement, tient au fait que le court métrage créé par Wolfe laisse sa part d'ombre s'insinuer et grouiller pour mieux la repousser. (Alexandre Fontaine Rousseau)

prod. Pierre Hébert

AUTOPORTRAIT ENTRE PRAGUE ET VIENNE

Pierre Hébert | Québec | 2021 | 9 minutes | Compétition canadienne 1

Le douzième opus de la série Lieux et monuments de Pierre Hébert est une proposition toute simple, mais très réussie. Le film s’ouvre sur la fenêtre d’un train. De notre point de vue - celui de la caméra - nous sommes situés au fond d’un compartiment. Au bas de l’écran apparaît la mention, dans plusieurs langues successives, que nous nous apprêtons à regarder l’extrait d’un voyage de Prague à Vienne le 2 novembre 2014.

Si Autoportrait entre Prague et Vienne est un plan fixe, il documente à travers ses neuf minutes la multiplication des points de vue que permet le réfléchissement de la lumière naturelle sur la vitre du train. D’abord, nous devinons le couloir, d’autres compartiments puis la tête du cinéaste. Ensuite, les rangées d’arbres du paysage bloquent le soleil, interrompant et réintroduisant par intervalles ses rayons et leurs effets optiques. Enfin, l’animation intervient dans l’image comme la rémanence des jeux du soleil. Elle surligne en premier lieu les traits du visage clignotant du réalisateur, puis contamine toute l’image pour prendre le dessus sur la prise de vue réelle. Idée géniale, mais toute simple : le crayon fixe ce que le soleil révèle par intermittence. Cependant, l’aspect le plus émouvant de ce film autrement très formaliste réside dans sa mise en rapport du cinéma avec le voyage en train. Dans les deux cas, il s’agit de s’abandonner sur un fauteuil en regardant à travers un cadre, alors que notre imagination se met en marche avec la locomotion de la machine et la procession des plans-paysages. (Antoine Achard)

prod. Embuscade Films

TRIANGLE NOIR

Marie-Noëlle Moreau Robidas | Québec | 2021 | 14 minutes | Compétition canadienne 2

Pour ceux et celles qui n’ont pas vécu la crise du verglas de 1998, Triangle noir pourrait presque ressembler à une œuvre dystopique ; pour les autres, c’est son réalisme atmosphérique qui frappe. Proposant en préambule quelques images d’archives de la région délimitée par les trois pointes du polygone (Saint-Jean-sur-Richelieu, Granby et Saint-Hyacinthe), le film nous catapulte ensuite au milieu d’un village recouvert de givre où une femme maussade déambule laborieusement en quête de chaleur. L’usage du bleu pâle comme couleur dominante, opposé au rouge chaud qui exsude sporadiquement de quelque chaumière accueillante mais inaccessible, incarne parfaitement l’ambiance froide des lieux, mais aussi le caractère exsangue de la protagoniste, qu’on assimile à une âme en peine. Or, si l’acte d’errance effectué par celle-ci, sa quête d’un domicile à investir pour combler ses besoins de sustentation et de compagnie, évoque en soi une sorte de pérégrination postapocalyptique, c’est surtout la contextualisation environnementale des lieux qui traduit l’idée d’un purgatoire. Aidée dans ce dessein par un travail sonore envoûtant et naturaliste, la réalisatrice nous fait notamment ressentir toute la fragilité des arbres, dont les branches sont lourdes d’une couche de glace contre laquelle la pluie claque nonchalamment, prêtes à s’effondrer sur les lignes électriques et à plonger tout le village dans le noir. Elle capture avec perspicacité l’idée d’un désastre imminent, d’un milieu inhospitalier, dépeuplé, où l’on s’esquinte à marcher, bref de cette langueur et de cette solitude écrasante provoquée par les intempéries. Qu’à cela ne tienne, elle parvient aussi à illustrer le potentiel transcendant de la communion interpersonnelle en temps de crise, cristallisé dans l’acte thaumaturgique très tendre que constitue la revitalisation de l’espace mort représenté par la maison du vieil homme, où la protagoniste échoue par hasard et auquel elle redonne vie pour mieux sauver la sienne. Le résultat est un film pétri d’humanisme, évident dans son exploration simultanée des rapports de dépendance affective et la mise en image sensible, d’une rare finesse, de l’expérience vécue au centre de la zone titulaire. (Olivier Thibodeau)

IMPOSSIBLE FIGURES AND OTHER STORIES I

Marta Pajek | Pologne/Canada | 2021 | 12 minutes | Compétition canadienne 2

Depuis quelques temps, le cinéma d’animation polonais a commencé à s’immiscer dans mon cœur à la manière d’un asticot : vorace, déterminé, grouillant, un résilient apôtre de la mort et de la survivance. Le Kill It and Leave This Town (2019) de Mariusz Wilczyński m’avait happé tout entier, enveloppé de sa grisaille et frappé de ses personnages exsangues et difformes. Cette année, c’est le Furia (2021) de Julia Siuda qui me marque, comme une balafre suintante que l’on porte avec fierté pour rappeler à tous les maux irrésolus de notre égrotante psyché. Puis, ce Impossible Figures inespéré de Marta Pajek, qui ramène à l’écran les corps ridés, veineux, à la limite du grotesque ainsi que la sensualité gloutonne et visqueuse de Siuda, dont elle partage aussi la palette réduite et la mise en scène épurée ; les deux cinéastes semblent animées par cette même ambition de cristalliser crument la cruauté du désir et le spectacle tragicomique de la déchéance, à la différence près qu’on hume ici un parfum distinct de fin du monde, qui imprègne l’œuvre d’un caractère quasi universel d’anticipation cataclysmique. Quasi universel puisque l’imaginaire du film est empreint de moult symboles évanescents de l’ex-bloc communiste, dont la ruine évoque une étrange nostalgie.

La première partie du film propose au spectateur une incursion hypnotique dans la montagne russe de l’histoire humaine. Comme posé sur un rail, on avance à la découverte de diverses traces anthropomorphiques de notre civilisation déliquescente qui jaillissent vers nous à la manière des trainées stellaires après le passage en hyperespace. Les figures sont évolutives, si bien qu’on en retire l’impression distincte d’assister à une ethnographie accélérée de l’espèce, du Big Bang jusqu’à une date ultérieure à aujourd’hui, à laquelle le corps fatigué d’une vieille dame et son esprit désincarné parcourent et survolent les ruines d’une société de service marquée par la présence de gratte-ciel monolithiques dont les fenêtres se décomposent en photogrammes vides, idéales pour narrer le vide idéologique qu’accuse le monde capitaliste.

C’est dans cette seconde partie où pour moi résident les perles du film, nonobstant bien sûr la virtuosité de la séquence liminaire. Dans le spectacle doux-amer de ces corps vieillis et de ce rapport perdu à la chair, déplacé par les aléas du temps vers des objets inanimées, les mannequins stériles qu’on retrouve derrière les vitrines de grands magasins déserts, ces « derniers humains » dont on brosse les cheveux langoureusement à défaut d’en avoir d’autres, jeunes, soyeux, réels à se mettre sous la main. La sensualité du corps des athlètes de l’époque soviétique, qu’on voit au travail dans des efforts de gymnastique sulfureux, s’évanouit également dans le souvenir, cédant à la tactilité troublante des pustules suintantes qui se forment au coin des dalles d’une place, nourries par un influx inexorable d’ichor abject en provenance du sous-sol. Écartelée narrativement et visuellement entre la nostalgie du noir et la contemplation du vide, enorgueillie par le spectacle de figures belles et grotesques à la fois, l’esthétique du film semble puiser son affect au cœur-même de l’âme polonaise, dont l’imaginaire est menacé sans cesse par le spectre de la ruine. (Olivier Thibodeau)

prod. Sémaphore Films

PAS DE TITRE

Alexandra Myotte | Québec | 2021 | 9 minutes | Compétition canadienne 2

S’il est un film à souligner dans le programme Compétition canadienne 2, c’est bien le Pas de titre d’Alexandra Myotte, où le potentiel transcendant du médium permet de donner chair à un conte révisionniste délirant, semi-onirique, où la genèse du célèbre incendie de pneus de St-Amable s’inscrit dans la démarche artistique d’une sculptrice aveugle enlevée par des extraterrestres. Privilégiant un style de dessin coloré, mais plutôt réaliste, l’autrice pénètre pour ce faire subrepticement dans les souvenirs d’un ufologue mal engueulé, mandaté par un magazine pour aller à la rencontre de la mystérieuse Louisiane Gervais, supposément victime de rapt aux mains des petits bonhommes verts. Adoptant le point de vue subjectif du protagoniste, jusqu’à concrétiser ses fantasmes et donner corps à ses métaphores, le film s’intéresse d’abord à décrire le hameau de St-Amable dans une série de détails pittoresques et grossièrement caricaturaux — le ton irrévérencieux de la parodie, combiné à la familiarité quasi excessive du langage frise presque le mépris. Or, c’est au cœur de cet univers palpitant, où les flamants roses côtoient les madones de jardin et la bouse de vaches, que se déploie ensuite la chronique abracadabrante de l’ascension et de la chute soudaines de Mme Gervais, dont les amateurs opportunistes seront les premiers à pâtir de son sens flamboyant du spectacle. Constituant à la fois une critique acerbe du monde de l’art et une célébration énergique de la puissance créative des artistes, dans son scénario et sa diégèse, tout imprégnée de la puissance évocatrice d’un imaginaire débridé, Pas de titre est une œuvre qu’il incombe de voir bientôt, avant qu’elle ne termine son impressionnante course festivalière (après un passage à SPASM, au AFX, même au festival Anima de Bruxelles). (Olivier Thibodeau)

prod. Jina Yoon

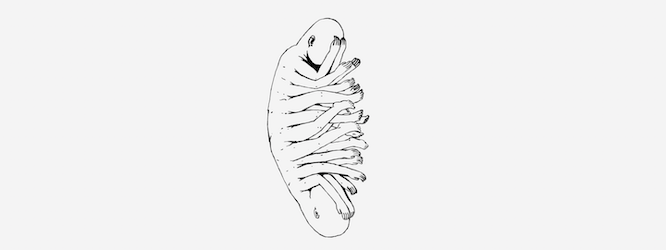

SENSOR SHIP

Jina Yoon | Corée du Sud/Canada | 2021 | 2 minutes | Compétition canadienne 2

Adoptant une approche frontale et littérale du processus de remaniement corporel et de permutation anatomique qui constituent l’essence du cinéma d’animation, la réalisatrice Jina Yoon, qui semble gagner sa vie en faissant de la modélisation 3D, sort ici son crayon et nous convie à découvrir un bestiaire fascinant de créatures modulaires surprenantes, abjectes et magnifiques, vaguement humaines, mais de cette façon ludique qui est celle des chirurgiens de l’image animée. Obéissant à une mécanique très simple où on nous montre en chaîne une série de figures singulières à la morphologie irrégulière, des entités vivantes, dont le contour est parcouru de tressautements et de tressaillements, le film apparaît comme un album de famille post-humain, se déployant au gré d’une chanson thème narcotique qui nous invite à voguer gaiement dans l’étrange. À voguer sur le « Sensor Ship », habile jeu de mot qui d’emblée conjure la puissance obscurantiste de la censure, cet art indu de la discipline et de la standardisation des corps, et nous ouvre à l’idée de la sensualité, du moins de la reconnaissance des corps pour ce qu’ils sont, en dehors de toute rigueur esthétique. Fonctionnant à la manière d’un artiste de Lego ou d’un concepteur de monstres pour le cinéma d’horreur, qui prendrait des membres à une créature pour les mettre sur une autre, Yoon nous présente une ménagerie remplie de figures aux bedaines traversées de bras, aux têtes dédoublées, aux jambes multiples, protubérant de partout, des engeances monstrueuses, mais élégantes à la fois. L’autrice nous propose en somme un aperçu des organismes rebelles du Crimes of the Future (2022) de David Cronenberg, mais avec cette légèreté salutaire qui sert de rempart à la noirceur, et envisage le matériau post-humain comme un canevas rédempteur. (Olivier Thibodeau)

prod. aaa production

L'ANIMATOGRAPHE OU JE SUIS NÉ DANS UNE BOÎTE À CHAUSSURES

Thierry Dejean | France | 2021 | 52 minutes

Jean Dejoux, employé au service de recherche technique de la Radiodiffusion-télévision française, aime les dessins simples, mouvementés et pas trop visuellement chargés. Au début des années 60, il a l’idée géniale de bâtir l’animographe, une machine qui permettrait, à l’aide de fondus enchaînés, de faire de l’animation avec seulement une à huit images par minute. Le premier prototype est une simple boîte en carton équipée de filtres polarisants, mais c’est convaincant : le principe est considérablement plus économique que les techniques d’animation traditionnelles ! D’une boîte en carton, on en fait une monstrueuse machine en métal qui connaîtra quelques succès, dont la première saison des Shadoks (1968) de Jacques Rouxel. Mais l’animographe ne survivra pas au temps…

Malgré qu’il soit agréable, L’Animographe ou Je suis né dans une boîte à chaussures est un brin conventionnel et son ton est parfois emphatique. Il appert assez vite qu’on veut nous convaincre que cette invention constitue une pièce importante de l’histoire du cinéma d’animation. Le cinéaste recourt à une forme à peine dissimulée de l’argument d’autorité, en invoquant à de nombreuses reprises l’intérêt qu’a pu susciter la machine parmi les grands génies de l’animation. Les artifices rhétoriques occasionnent même parfois l’apparition d’images superflues dans le montage (comme un extrait de la remise d’un Oscar à Chuck Jones, dont le lien avec Dejoux ou l’animographe est plutôt ténu). Heureusement, ce ton hyperbolique passe mieux dans la bouche des intervenants, l’enthousiasme relevant chez eux moins d’un désir de persuader que d’un amour sincère pour Jean Dejoux ou son invention. Puis l’histoire de l’animographe, dont on n’a jamais retrouvé la carcasse de l’unique prototype, reste intéressante. Nous qui connaissons les miracles techniques de l’ordinateur savons que cette machine est complètement obsolète, mais nous nous lions pourtant à elle : ses limites évidentes (une surface de dessin trop petite, un appareillage immense, un bruit infernal) nous la rendent attachante. Et c’est peut-être la grande réussite du film que de nous faire ressentir de la sympathie pour une machine expérimentale des années 60. (Antoine Achard)

prod. Mel Hoppenheim School of Cinema, Université Concordia

LE TRIANGLE DES BERMUDES

Alice Gaboury-Moreau | Québec | 2021 | 13 minutes | Compétition canadienne 4

Le Triangle des Bermudes ne fait pas ici référence au célèbre écueil maritime, mais constitue plutôt l'appellation familière d’un groupe d’ami-e-s pour les institutions nocturnes de l’angle des rues Mont-Royal et Saint-Denis. Réalisé au faîte de la pandémie, ce film à la forme documentaire retrace la nostalgie de sortir à cet endroit mythique du Plateau-Mont-Royal. La cinéaste, à travers ses dessins et sa narration, redonne vie à la Rockette ou au Fameux, tandis qu'en voix off ses camarades de débauche confiné-e-s commémorent notamment les joies de s’offrir un festin rabelaisien au A&W.

La pandémie est la genèse du Triangle des Bermudes - c’est en grande partie ce qui anime les discussions des participant-e-s. On pourrait ainsi croire le film relégué au statut de relique d’une époque maudite et déjà lointaine. Mais ce qui intéresse, c’est moins l’angoisse pandémique de ne pas savoir quand reviendront les opportunités de socialiser que les formes que revêt cette socialisation. C’est comme si le temps écoulé révélait le vrai sujet du film : le besoin de territoire, de vernaculaire et de rituels que requière l’amitié. Le Triangle des Bermudes - le titre comme le récit - est une inside joke et il demande à être considéré comme tel. Beaucoup de place est accordée aux délires des proches de l’artiste, que cette dernière prend visiblement plaisir à illustrer, mais jamais l’ensemble ne bascule dans l’anecdote. Au contraire, c’est ce qu’il y a d’émouvant dans la démarche du film, qui devient lui-même un espace où il est possible pour Alice Gaboury-Moreau et ses ami-e-s de se rassembler. (Antoine Achard)

PARTIE 1

(Hommage à Craig Welch)

PARTIE 2

(Entrevue avec Kôji Yamamura)

PARTIE 4

(Dreams, Autoportrait entre Prague et Vienne, Triangle noir,

Impossible Figures and Other Stories I, Pas de titre, Sensor Ship,

L'Animatographe ou Je suis né dans une boîte à chaussures,

Le Triangle des Bermudes)

|

envoyer par courriel |

| imprimer | Tweet |