ANTHROPOCENE: THE HUMAN EPOCH

Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier et Edward Burtynsky | Canada | 2018 | 87 minutes | Présentations spéciales

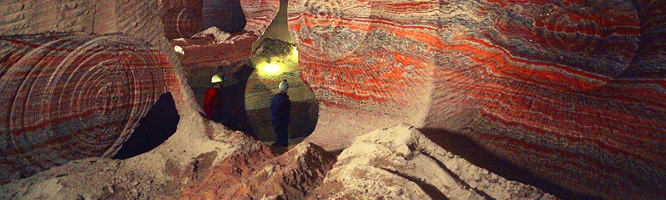

C’est à la fois très beau et très laid. Les images de la Terre, prises tantôt de très proche, tantôt de très loin, ressemblent à des tableaux de Piet Mondrian, de Jackson Pollock, de Gustav Klimt, de Mark Rothko ou de Nicolas de Staël. Bienvenue dans la modernité ! La prémisse est claire : après le Miocène (époque qui commence 23 millions d’années av. J.-C. et qui se termine 5 millions d’années av. J.-C.), après le Pliocène (qui se poursuit et se termine 2,5 millions d’années av. J.-C.), après le Pléistocène (qui continue et se termine vers 11 700 ans av. J.-C.), après l’Holocène (qui s’étend sur les 10 000 dernières années), nous sommes rendus à l’Anthropocène (époque qui aurait commencé avec l’ère industrielle, moment où l’activité humaine serait devenue la cause principale des changements sur l’écosystème). Mais le tableau est affligeant. Et l’être humain est une incompréhensible bête. Nous appuyant sur la structure circulaire du documentaire (une structure en forme de cercle vicieux) – on commence sur un brasier ardent, on enchaîne avec des montagnes de défenses d’éléphant, on poursuit avec des images d’extraction massive et de pollution démesurée, on entrecoupe d’hommes et de femmes chantant aveuglément, du fond de leurs trous, les bienfaits du progrès tout en tâchant de survivre aux inquiétantes intempéries qui les menacent, et on termine sur une défense de chasser les éléphants et sur une vue imprenable de montagnes d’ivoire en feu) – nous pourrions dire que l’être humain pompe éhontément les ressources naturelles pour créer toutes sortes de patentes qui lui servent à prévenir les cataclysmes qu’il cause en pompant éhontément les ressources naturelles. À la fin de ce troublant documentaire, on ne peut pas ne pas penser à Pierre Desproges qui disait avec trop d’acuité : « Il arrive […] que l’homme utilise son intelligence pour donner à l’humanité la possibilité de se détruire en une seconde. On dit alors qu’il est supérieurement intelligent. » Le compte à rebours est bel et bien commencé. (Jean-Marc Limoges)

GOING SOUTH

Dominic Gagnon | Canada | 2018 | 104 minutes | Les nouveaux alchimistes

Sans doute est-ce à cause de la notoriété du réalisateur Dominic Gagnon, acquise avec le controversé Of the North (2015), que son nouveau film se retrouve aujourd’hui parmi nous, car ce n’est certainement pas grâce à aucune de ses qualités intrinsèques. J’avoue avoir tenté, en vain, de visionner son œuvre précédente, qui sans doute m’aurait offert ici quelques clés de lecture, mais la censure en a décidé autrement. Je me contenterai donc de dire qu’on n’assiste pas dans ce cas-ci au film mondo que certains observateurs me disent avoir vu dans Of the North. En effet, bien que l’auteur fasse preuve d’une complaisance certaine dans sa représentation des États-Unis (qu’il décrit comme le berceau presque exclusif de désastres écologiques, de bacchanales écervelées et de vlogueurs désespérés), il est dur de vraiment cerner son point de vue sur les sujets parlants qu’il met en scène. Se moque-t-il indistinctement des jeunes trans torturés, des adeptes de la flat earth theory, des gourous de la santé, des trumpistes chromés et des alcooliques en rémission qui se vident ici le cœur face à la caméra ? Dur à dire, de sorte que notre positionnement face à ces gens incombe entièrement à nos valeurs personnelles : certains n’y verront que de pauvres âmes en quête de confidents, d’autres y verront les produits d’une société malade, obsédée par le culte de la personnalité, tandis que d’autres encore ne s’imagineront que des bêtes de foire, alignées pour notre amusement pervers. Le sens profond que revêt l’œuvre semble ainsi purement accidentel, fruit d’un montage que je qualifierais plutôt d’aboutement sauvage, alternativement, presque aléatoirement paresseux et brillant dans les parallèles qu’il trace entre les séquences. Le noyau signifiant de l’œuvre réside donc dans l’oscillation douteuse entre microcosme et macrocosme, source simultanée des tares et des vertus les plus flagrantes de l’œuvre. En effet, si c’est le choc iconographique entre l’exercice nombriliste du vlogging et l’universalité des enjeux planétaires exemplifiés par le spectacle de catastrophes écologiques qui souligne ici le mieux le potentiel politique de l’œuvre, c’est en contrepartie l’usage emblématique qu’elle fait des quelques individus étasuniens triés pour représenter le « sud » qui en révèle le mieux la pauvreté sociologique, exposant ainsi les limites de l’archéologie de salon à laquelle se livre le réalisateur, et qui, sans vouloir dire qu’elle incarne la mort de la culture documentaire, jugule en amont le potentiel dialogique et le doublement émancipateur du cinéma ethnographique de terrain (comme celui Jean Rouch ou de Pierre Perrault). (Olivier Thibodeau)

THE GUILTY

Gustav Möller | Danemark | 2018 | 85 minutes | Compétition internationale

On doit dire que le défi était de taille. Et on doit admettre que le défi fut relevé. River sa caméra sur le visage d’un réceptionniste qui, depuis le bureau des urgences qu’il ne quittera jamais, tentera de venir en aide (au-delà même de la limite permise par la loi) à une femme qui l’appelle désespérément à son secours. C’est avec cette prémisse toute simple, un attirail atrocement dépouillé et une pauvreté d’informations narratives — mais aussi grâce une mise en scène efficace et inventive — que Gustav Möller parviendra à nous clouer sur notre siège. Tout reposera, pour faire monter et maintenir la tension, sur le jeu, les cadrages et le son. L’acteur, d’abord, presque toujours cadré en plan épaule, usera d’un riche éventail de mimiques pour faire passer un impressionnant lot d’émotions : calme, trouble, soumission, angoisse, tristesse, humilité, colère, honte, impuissance… Les gros plans et la petite profondeur de champ scelleront notre destin au sien. Non satisfait de nous enfermer dans la bulle de cet homme enfermé dans son bureau, Möller s’ingéniera à pousser d’un cran l’ambiance claustrophobique en usant de tout ce que son décor lui permet de faire. Au mitan du récit, Asger Holm s’enfermera seul dans un bureau vitré, adjacent à celui où bossent ses collègues. Au troisième quart, il fermera les stores. Dans les dernières minutes, il saccagera les lampes. Seule l’ampoule rouge de son téléphone lui éclairera le visage. Voilà comment on tire profit d’un lieu pour générer l’émotion. Reste enfin la bande-son, astucieusement utilisée pour égrainer des indices, susciter le suspense, ménager les surprises. C’est une petite leçon de cinéma — et ultimement, une petite leçon de vie — qu’il faut ici tirer : pourquoi nous montrer tout ce que l’on entend… alors qu’il ne faut pas croire tout ce que l’on raconte ? (Jean-Marc Limoges)

JOUR 1

(If Beale Street Could Talk, A Land Imagined)

JOUR 2

(Die Tomorrow, Killing, Sharkwater Extinction)

JOUR 3

(Ash is Purest White, Burning, Dogman, Thunder Road)

JOUR 4

(Anthropocene: The Human Epoch, Going South, The Guilty)

Le Livre d'image de Jean-Luc Godard

JOUR 6

(Birds of Passage, Drvo — The Tree, Roulez jeunesse, Sticks and Stones)

JOUR 7

(Holiday, Season of the Devil, Touch me Not)

JOUR 8

(La casa lobo, Fugue, Mishima: A Life in Four Chapters)

Entrevue avec Quentin Dupieux (Au poste!)

JOUR 9

(The Gentle Indifference of the World, Phantom Islands,

Tourism, Woman at War)

Un couteau dans le cœur de Yann Gonzalez

JOUR 10

(3 Faces, All Good, Hommage à Robert Todd, Lemonade, Vision)

|

envoyer par courriel |

| imprimer | Tweet |