::

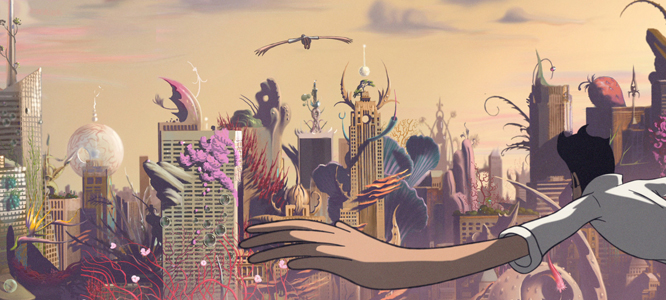

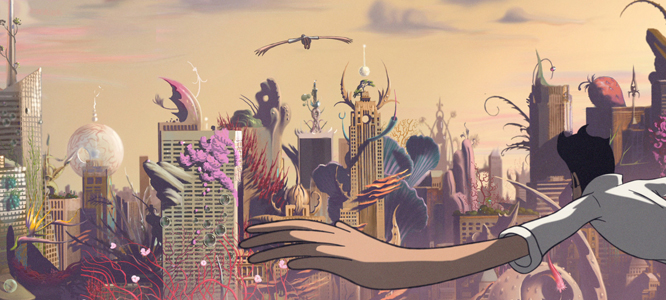

The Congress (Ari Folman, 2013)

Lors de la soirée d’ouverture des douzièmes Sommets du cinéma d’animation de Montréal, la projection du dernier film d’Ari Folman,

The Congress, a permis de lancer l’événement sous un angle résolument ambitieux. En adaptant le roman d’anticipation de Stanislaw Lem, auteur de

Solaris, le réalisateur de

Valse avec Bachir nous propose un regard fascinant non seulement sur notre propre rapport aux images mais aussi à la politique et à ses représentations.

Divisé en deux parties, dont la seconde seulement est animée, le film nous raconte la vie d’une actrice violemment critiquée, par son gérant et les producteurs d’un studio hollywoodien fictif baptisé

Miramount, d’être la seule responsable de l’avilissement de sa propre carrière. Accusée d’imprévisibilité, d’angoisse chronique et d’accorder trop de temps à sa famille, on lui fait une dernière proposition : celle de tout régler grâce à une technologie numérique miraculeuse permettant de numériser son visage, son corps et ses expressions afin d’en faire une actrice virtuelle. Elle doit promettre en échange de ne plus jamais jouer, ni sur scène ni sur l'écran. Les producteurs voient ce projet d’un œil particulièrement enthousiaste : plus besoin des acteurs, avec leurs problèmes et leurs insécurités. L’industrie serait ainsi libérée des limites qu’occasionne le facteur humain. Suite à son abnégation, on retrouve la même actrice vingt ans plus tard, dans une société futuriste où une mystérieuse drogue permet à quiconque désirant échapper à une réalité trop grise de s’envoler vers une réalité alternative, un univers survolté où chacun peut réaliser ses fantasmes les plus fous. Sans repère face à un monde où le temps et l’espace ne font plus de sens, l’héroïne se lance à la recherche de ses enfants, qui ont eux aussi décidé de s’y perdre à jamais.

La complexité du récit de

The Congress, dans le contexte de l’ouverture d’un festival international de film d’animation, permet de préparer le terrain à certaines questions fondamentales sur la nature même de l’animation et de son rapport au social et à la politique. Dans

Valse avec Bashir, film autobiographique dans lequel le réalisateur cherche à mettre en image les cauchemars dont il est victime depuis sa participation aux massacres de Sabra et Chatila au Liban en 1982, Folman se sert de l’animation pour créer, en quelque sorte, une distance critique vis-à-vis toute tentative de reconstitution se prétendant objective. En illustrant ainsi son traumatisme, le cinéaste engage notre regard dans une remise en question du récit de guerre, en particulier sur la véracité de ses potentielles représentations. Se servant d’un principe similaire dans

The Congress, il propose, grâce aux images animées, un recul nécessaire face à l’univers qu’il décrit, recul dont dépend la recherche existentielle de l’héroïne. Incarnant le rôle principal, l’actrice Robin Wright conserve son véritable nom, histoire de brouiller encore plus les frontières entre réalité et fiction.

La critique constamment renouvelée sur les images en mouvement que semble élaborer Folman d’un film à l’autre a permis d’entamer cette édition des Sommets sur la promesse d’une programmation à la hauteur des ambitions de son film d’ouverture. Le pari fut d’ailleurs relevé aisément, grâce à une série de courts et longs-métrages consacrant le cinéma d’animation comme vecteur d’un regard neuf sur notre perception de la réalité.

::

Tito on Ince (Helena Ahonen et Max Andersson, 2012)

Parmi ces films, on retrouve par exemple

Tito on Ice, de Max Andersson et Helena Ahonen, documentaire retraçant de façon plutôt décontractée la place de la bande dessinée alternative et de la presse indépendante dans le contexte de la dictature en ex-Yougoslavie. Les auteurs fabriquent une marionnette de papier mâché à l’effigie d’un maréchal Tito zombifié, pour ensuite se balader en voiture, à travers les nouvelles frontières étatiques, afin de documenter ce qu’un pareil symbole peut aujourd’hui représenter pour ceux qui ont connu le régime. Dans un esprit fait de bric et de broc, sautant d’un thème à l’autre, les cinéastes ont recours à des procédés d’animation image par image pour rythmer les entrevues qu’ils ont réalisées avec une panoplie d’artistes et de bédéistes rencontrés tout au long de leur voyage. Alternant le récit d’anecdotes et de souvenirs, le saut des prises de vue réelles à l’animation suggère un certain soucie de se réapproprier l’Histoire à travers ceux qui ont voulu la dessiner. La représentation animée du récit assume donc candidement qu’il n’y a que par la vision personnelle des différents habitants d’un territoire qu’il est possible de comprendre ce qui le constitue, ou ce qui l’a déjà constitué.

Déjà, à travers la programmation de ces deux longs-métrages, tout le pouvoir de l’animation comme outil d’expression critique de l’Histoire et de la politique est démontré. Les courts-métrages complétant le programme n’échappent pas à la règle. Par exemple, un film aussi mignon qu’

Astigmatismo de l’espagnol Nicolai Troshinsky réussit à nous faire réfléchir sur le rapport entre espace et perception visuelle. Dans cette œuvre d’une douceur désarmante, un enfant astigmate se fait dérober ses lunettes par sa copine mi-fille mi-chaton, le forçant à redécouvrir son propre rapport à la perspective. C’est ainsi qu’à l’instar du personnage principal, le spectateur se sensibilise avec fascination aux détails de ce qui compose sa propre perception d’un paysage.

Bien qu’extrêmement différent dans son sujet et sa forme,

Lieux et monuments – 5 ; Burchardi Kirche – Halberstadt de Pierre Hébert redéfinit quant à lui les rapports entre la musique, la peinture et l’architecture. En documentant la découverte par les citoyens d’Halberstadt de Organ²/ASLSP, une œuvre de John Cage, Pierre Hébert illustre avec l’aide de lignes et de couleurs la trajectoire imaginaire des ondes musicales produites par l’œuvre sur les murs d’une église de pierre. Il nous offre au final une perspective émouvante sur les mouvements musicaux à travers un espace, réussissant à créer un film fascinant en s’inspirant de l’œuvre de Cage. À mi-chemin entre documentaire, animation et expérimental, il s’agissait très certainement d’un des meilleurs films présentés durant le festival. Malgré la qualité des films primés par le public et les membres du jury, il est surprenant qu’un court-métrage d’une si grande qualité soit resté dans l’ombre. C’est également le cas de certaines réussites époustouflantes, tel que l’éblouissant

Gloria Victoria de Theodore Ushev, un film nous permettant de revisiter les principales guerres et révolutions du vingtième siècle sous une forme grandiose, musique fastueuse à l’appui. Tout en secouant de façon spectaculaire le spectateur, le réalisateur nous rappelle le pouvoir des images, du montage et de la musique et dénonce du même coup l’utilisation de l’art à des fins guerrières, utilisant l’esthétique propagandiste pour la transformer en un glorieux appel à la paix.

::

Recycled (Lei Lei et Thomas Sauvin, 2012)

Au sujet des films primés,

Trespass, de l’Autrichien Paul Wenniger, s’amuse lui aussi avec les possibilités de l’espace en animant image par image un personnage en chair et en os, tantôt dans son appartement, tantôt à travers le monde entier, le tout basé sur une suite de gestes méticuleux qui se poursuit en continu. Un des aspects intéressants du film, récipiendaire du Grand Prix, est d’arriver à se concentrer à la fois sur les activités banales, quotidiennes de cet individu et de les mettre en parallèle avec tout ce qui semble se passer sur la planète au même moment. Non sans rappeler le style de Zbigniew Rybczynski et de ses personnages humains animés, parfois prisonniers de boucles infinies,

Trespass semble chercher à étudier la valeur de l’acte banal et de son rapport au reste du monde. Un autre grand film du festival, l’excellent

Recycled de Lei Lei et de Thomas Sauvin, n’est d’ailleurs pas sans lien avec le film de Wenniger. Les cinéastes ont décidé d’animer des bandes de pellicule photographique retrouvées un peu partout, pour la plupart sur des lieux touristiques, projetées à vive allure, jusqu’à ce que chaque photo finisse par s’intégrer l’une à l’autre. Un défilement impressionnant de visages de tant d’inconnus, posant devant mille et un attraits architecturaux de la Chine, rejoint

Trespass dans cette volonté de mettre en parallèle le particulier et le collectif.

C’est également le cas de

Padre, de l’Argentin Santiago "Bou" Grasso. Gagnant du prix spécial du jury, ce film décrit avec précision la vie d’une femme pendant la dictature militaire en Argentine. Au lieu de se concentrer sur le conflit politique, le réalisateur isole à l’intérieur d’une maison coupée du reste du monde, le récit de cette femme au quotidien répétitif. Alors qu’on dresse à la radio le portrait du soulèvement populaire qui anime le pays, une série d’oiseaux viennent s’écraser, les uns après les autres, contre la fenêtre de sa cuisine. Dû à ces événements auxquels elle assiste de manière impuissante, le quotidien de cette femme solitaire s’en trouve dès lors bouleversé. Soutenu par une magnifique marionnette, animée avec une finesse et une sensibilité émouvante, le film illustre avec brio l’impact du politique sur l’individu, même sur le plus isolé d’entre eux.

À l’instar de

Tito on Ice, qui mettait de l’avant l’animation comme possibilité pour les artistes de s’approprier le monde et son histoire avec inventivité et bricolage, plus d’un film ont évoqué un esprit semblable tout au long des Sommets. Cette vision du cinéma d’animation a quelque chose de subtilement subversif, amenant à démocratiser ses techniques pour permettre au plus de voix possible de s’exprimer. Une représentation ingénieuse de ce concept s’incarne dans l’œuvre collective

Yellow Sticky Notes – Canadian Anijam, dirigée par Jeff Chiba Stearns. Un défi fut lancé à différents artistes d’illustrer une journée de leur vie, avec seulement un stylo et un petit bloc-notes jaune. Dans

Rue de l’inspecteur, Emmanuelle Loslier raconte une histoire de monstres, en animant simplement les morceaux d’un journal oublié sur un banc de parc.

A girl named Elastica de Guillaume Blanchet présente quant à lui un personnage constitué de petits élastiques reliés à des punaises épinglées sur un tableau d’affichage. Ces techniques si simples soulignent le potentiel narratif de techniques rudimentaires, qui sont elles aussi à la portée de tous, offrant ainsi leurs potentialités à quiconque désirant prendre position face à tout type d’institution. Un peu à la manière du personnage principal de

Mademoiselle Kiki et les Montparnos d’Amélie Harrault, qui, pour intégrer le milieu artistique parisien, réussit à élaborer un style vestimentaire singulier à même les poubelles d’une ruelle un peu glauque. Ce personnage incarne en quelque sorte cette magie si rebelle que peut faire naître le cinéma d’animation, cet espoir de voir l’art comme un outil de résistance face à la rigidité du système... Une vision que cette récente édition des Sommets du cinéma d’animation a su rendre à merveille.

BIOGRAPHIE

Né quelque part en Gaspésie, Guillaume s'est exilé en ville dès ses dix-sept ans afin d'étudier le cinéma. Il complète maintenant une maîtrise en études cinématographiques à l'Université de Montréal, en plus d'enseigner, à l'occasion, les rudiments du septième art au Cégep de Saint-Hyacinthe. Comme il adore voir des êtres humains bouger sur un écran, c'est à travers le pouvoir expressif des acteurs de cinéma qu'il renouvelle constamment sa passion et son inspiration. Il s'intéresse aussi au cinéma expérimental, au cinéma d'animation ainsi qu'aux réalisatrices et réalisateurs revendiquant le cinéma en tant qu' outil révolutionnaire.