1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

prod. Fuenferfilm, If You Hold a Stone, Tita Productions

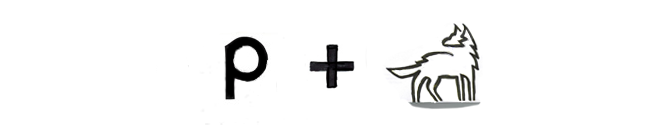

HUMAN FLOWERS OF FLESH

Helena Wittmann | France/Allemagne | 2022 | 106 minutes | Les nouveaux alchimistes

Helena Wittmann s’était déjà imposée avec Drift (2017) comme une savante exploratrice des surfaces océaniques, dans lequel un lousse récit de rencontre et d’égarement entre deux voyageuses, l’une allemande, l’autre argentine, était ponctué de longues séquences contemplatives où la surface des eaux troubles prenait un caractère quasi-organique. Si les étendues marines conservent un rôle tutélaire dans son second long métrage, elles sont ici non plus seulement scrutées mais habitées par des corps nageurs qui s’y perdent, alors qu’Ida (Angeliki Papoulia), capitaine d’un petit navire, rode entre Marseille et Sidi Bel Abbès, accompagnée de son équipage de cinq matelots. L’eau-écran de Drift, nocturne et étrangère aux corps, est transposée alors en un espace dans lequel plonger, garni de secrets, de coraux à récupérer, jamais purement symbolique, mais objet de fascination esthétique qui floute toute tentative de transformation en matière purement signifiante.

Les films de Wittman se meuvent selon une langueur rythmique parfaitement maîtrisée qui place le scénario au second plan, deviné dans Human Flowers of Flesh seulement dans quelques gestes de ses personnages, ou par les minces paroles intimement partagées dans la cloison du navire. Et parallèlement au voilier se dessine aussi l’atmosphère carcérale de la légion étrangère française, qui fascine Ida et qui résulte en une rencontre citationnelle notable clôturant le film. Assise dans un café de la ville algérienne, Ida toise un homme à la terrasse, déjà facilement reconnaissable malgré l’étonnement causée par sa présence. Il s’agit de Denis Lavant, qui reprend ici son rôle du lieutenant Galoup de Beau travail (Claire Denis, 1999), transformant les dernières images du film de Wittman en un récit de fantôme, suivant les déambulations d’un spectre cinématographique égaré. (Thomas Filteau)

prod. Les Films Velvet, France 3 Cinéma, Pictanovo

LES PIRES

Lise Akoka, Romane Gueret | France | 2022 | 96 minutes | Compétition internationale

Ces dernières années, les films français exposant la condition des enfants défavorisés se sont accumulés — notons entre autres Les misérables (Ladj Ly, 2019), La vie scolaire (Mehdi Idir et Grand Corps Malade, 2019), Les grands esprits (Olivier Ayache-Vidal, 2017) et Dheepan (Jacques Audiard, 2015). Les deux réalisatrices de Les pires se sont inspirées de leur propre expérience de directrices de casting et de coachs d'enfants pour s'interroger, à travers leur premier film à titre d'autrices, sur l'éthique d'une telle entreprise : voyeurisme misérabiliste, exploitation de la souffrance, ou révélation des injustices et action caritative ? Akoka et Gueret s'y prennent en racontant le projet d'un cinéaste qui recrute de jeunes acteurs non professionnels trouvés dans la cité Picasso, à Boulogne-sur-Mer dans le nord de la France, lors d'un casting sauvage. Ces personnages innocents sont eux-mêmes incarnés par des enfants n'ayant aucune expérience de tournage et issus de milieux difficiles tels les foyers d'accueil, participant de leur seule présence à une mise en abyme qui encourage la réflexion du public. L'ambivalence très appuyée entourant la posture du cinéaste fictif est immanquable : le personnage se montre le plus souvent doux et empreint de reconnaissance, empathique, mais on le voit également s'emporter, manipulant ses sujets pour réactiver leurs traumas dans le seul but de créer l'émotion, de capter leur réelle souffrance, ce qui mène par exemple à une bataille entre garçons qui dépasse les bornes. On suit également les jeunes dans leur quotidien à l'extérieur du tournage, instants propices à révéler les enjeux de leur vie difficile, les défis et l'épanouissement que peuvent susciter pour eux une telle expérience, ainsi que les réactions positives comme négatives de leur entourage vis-à-vis la production.

La grande force du film est sans conteste le talent des acteurs, bouleversants, qu'on devine élevé par une direction irréprochable de la part des deux réalisatrices. Le naturel des interprètes devant la caméra, tout comme leur photogénie, dénote l'important travail investi en amont du tournage ainsi que le flair nécessaire pour trouver des enfants dotés d'un tel instinct. Là où le bât blesse, c'est d'abord du côté technique, peu inspiré — l'esthétique documentaire avec une caméra à l'épaule tremblotante ressemble à beaucoup d'autres fictions cherchant à atteindre le naturalisme. La ligne entre la fiction et le réel se veut ainsi confondante pour que soit assurée l'objectivité de la réflexion concernant l'exploitation filmique de la misère juvénile, mais la partialité du projet est finalement trop évidente pour que cela fonctionne. Par le simple aboutissement de leur projet, les réalisatrices énoncent leur parti pris, qu'elles explicitent clairement par l'ultime plan du film, émouvant mais dégoulinant de bons sentiments, où l'on aperçoit le bouillonnant petit Ryan pleurant enfin. Sans le cheminement parcouru au fil du tournage, jamais il n'aurait pu y arriver, nous fait-on comprendre. En tant que métaréflexion, Les pires se révèle donc futile, bien qu'il s’agisse d’un film poignant rempli d'humour et de dialogues bien écrits. (Anthony Morin-Hébert)

prod. Ulrich Seidl Filmproduktion, Essential Films, Parisienne de Production, Bayerischer Rundfunk, Arte France Cinéma

RIMINI

Ulrich Seidl | Autriche/France/Allemagne | 2022 | 114 minutes | Les incontournables

Et la palme du glauque revient à : Ulrich Seidl, pour son film Rimini, qui orchestre une rencontre implacable, sur trois générations et une quatrième en gestation, entre morts-vivants et non-lieux dans une vieille Europe fissurée. Chacun s’oublie dans son mouroir à soi : le vieux père Alzheimer dans sa maison de retraite, ponctuellement revisité par un souvenir de ses belles années nazies ; le fils qui s’invente une identité méridionale de pacotille sous le nom de scène de Richie Bravo, errant dans la station balnéaire de Rimini rendue, à la morte saison, au morne clinquant de ses enseignes à néon, de ses hôtels passés de mode et de ces éternels estivants que sont les retraités ; la fille et petite-fille surgie d’on ne sait où, qui prend complaisamment le contrepied du racisme ancestral en s’entichant de pauvres hères échoués d’un Orient fantasmé. En voulant fuir les atavismes, chacun les embrasse en produisant sa propre version — bourgeoise, pop ou multiculti — d’un même évidement rongé par la haine du père.

On pense parfois à Thomas Bernhard avec lequel Seidl semble partager une inépuisable fascination dégoûtée pour l’Autriche et les Autrichiens, qu’il inocule sans ménagement au spectateur par une forme de répétition stylistique pratiquée jusqu’à écœurement : les plans larges, fixes, frontaux, symétriques, qui épinglent des personnages confits dans leur apathie et leur haine de soi, ou traçant de pitoyables lignes de fuite qui les ramènent toujours, et chaque fois plus crûment, à leur délabrement. Seidl est féroce jusque dans la tendresse, qui s’exprime toujours trop tard — après la mort ou l’abandon — et à coups de formules consacrées scellant des contrats monnayés selon la rhétorique propre à chacun des rôles endossés tour à tour par Richie — paroles de chanson susurrées à l’oreille des vieilles midinettes par le crooner sur le retour, insultes grivoises ou compliments graveleux dispensés dans les chambres d’hôtel par le gigolo défraîchi, larmes de repentir et protestations d’amour lancées au vent glacial par le père contrit. (Marie Eve Loyez)

prod. Élite Films, Ciné Qua Non, Les Films du Losange, Simar Films, V.M. Productions

LA MAMAN ET LA PUTAIN

Jean Eustache | France | 1973 | 220 minutes | Histoire(s) du cinéma

L'actuelle popularité des séries télé est souvent défendue par la latitude que ce format permettrait au développement des personnages, comparativement aux longs métrages qui seraient contraints, réduits par leur durée. Mais il s'agit là d'un parti pris fallacieux, car force est d'admettre que le format épisodique tend le plus souvent à accumuler les différentes trames narratives, à freiner ses élans pour les contenir en une vingtaine ou cinquantaine de minutes, à favoriser la variation du superficiel plutôt qu'à élaborer d'ambitieuses réflexions. Le visionnage de La maman et la putain, classique du cinéma français s'étirant sur 3h40, est plus percutant que jamais pour le public d'aujourd'hui, habitué à l'instantanéité et au fragment, mais rappelle que les caractéristiques attribuées aux différentes formes d'art ne sont qu'une construction arbitraire.

Le film de Jean Eustache est d'abord devenu célèbre pour le scandale qu'il suscita à Cannes et le prix spécial du jury qu'il y remporta. La vive critique qu'il émet à propos du cinéma de son époque, qui ne s'était toujours pas remis de la claque de Mai 68, ne sachant plus où donner de la tête dans ce contexte d'abattement et de cynisme, tiraillé entre l'éclat terni de la Nouvelle Vague et les élucubrations expérimentales inspirées du Nouveau Roman, en avait choqué plusieurs. On portait encore à bout de bras l'impératif d'un cinéma politisé et engagé, et voilà qu'arrivait cette œuvre difficile, détachée, qui brosse un portrait implacable de sa génération. Incarnant un dandy intellectuel et prétentieux, sans emploi et un brin machiste, Jean-Pierre Léaud habite le miséreux appartement parisien d'une femme plus vieille que lui (Bernadette Lafont). Il pourchasse en vain un ancien amour lorsqu'il fait la rencontre de Véronika (Françoise Lebrun), une jeune infirmière libertine qui s’éprend de lui. Dans un café, sur un lit ou dans l'habitacle d'une voiture, l'ombrageux triangle amoureux se développe au fil d’interminables tirades dans lesquelles on s'accroche aux beaux mots et aux grands discours comme à une bouée pour trouver un sens à sa vie qui n'en a plus aucun. La qualité indiscutable des dialogues littéraires d'Eustache se fond au magnétisme de ses interprètes; les excuses, justifications, anecdotes et théories qu'iels enchaînent laissent finalement paraître la vulnérabilité et l'âme de leurs personnages d'une manière qui, malgré sa grandiloquence et son ironie, devient plus vraie que bien des interactions peuplant notre quotidien. Le cloisonnement des décors et la durée épuisante du film n'y sont pas pour rien : l'errance affective d'Alexandre, de Véronika et de Marie devient la nôtre, leur présence dépouillée absorbe notre attention pour s'incruster au plus profond de nous. D'autant que nous partageons plusieurs de leurs enjeux, comme le déchirement entre l'idéal de l'amour libre et l'enfermement du couple traditionnel, qui suscite jalousie et confusion, et qui n'est guère étranger à notre ère où l'ethical non-monogamy est à la mode.

La nouvelle restauration en 4K de La maman et la putain est l'occasion pour les nouvelles générations de cinéphiles de découvrir dans les meilleures conditions ce chef-d'œuvre longtemps difficile à trouver : somnolant·e dans une salle sombre, parmi les rires sardoniques de nos courageux·ses semblables et surtout, c'est impératif, d'une seule traite. (Anthony Morin-Hébert)

PARTIE 1

(No Bears, Plan 75, Before I Change My Mind, Jerk)

PARTIE 2

(A Piece of Sky, Notes sur la mémoire et l'oubli,

Fumer fait tousser, Promenades nocturnes)

PARTIE 3

(Alma Viva, Grand Paris, Jacky Caillou, Will-O'-the-Wisp)

PARTIE 4

(De humani corporis fabrica, Alcarràs, Decision to Leave, Coma)

PARTIE 5

(La Fièvre de Petrov, La edad media, Diaspora, Aftersun)

PARTIE 6

(Call Jane, Queens of the Qing Dynasty, Klondike,

Samurai Wolf, The Banshees of Inisherin)

PARTIE 7

(The Maiden, Italia, le feu, la cendre, Tori et Lokita, Cette maison)

PARTIE 8

(Human Flowers of Flesh, Les pires, Rimini, La maman et la putain)

PARTIE 9

(La dérive des continents (au sud), The Novelist's Films, Sparta, Paradoxe)

|

envoyer par courriel |

| imprimer | Tweet |