Partie 1 |

Partie 2

Valerian and the City of a Thousand Planets de Luc Besson s’ouvre sur des images de la conquête de l’espace par la Terre, puis s’amuse à imaginer l’expansion de cette ouverture vers le reste du cosmos. En trame sonore de fond, la voix de David Bowie, disparu si brutalement et si récemment, joue sur nos émotions — «

Ground Control to Major Tom » — tout comme les images pleines d’espoir et de promesse qui défilent sous nos yeux. De minuscule dans les années 2000, la station internationale terrienne devient tellement énorme au fil des décennies et au gré des visites de nouveaux peuples extra-terrestres venus à la découverte de ces Terriens si curieux, qu’elle doit être relâchée de l’orbite de la Terre, devenue une menace pour celle-ci de par le simple poids de sa propre gravité. C’est cette station qui, sous le nom d’Alpha, deviendra des siècles plus tard la cité aux mille planètes du titre, ayant voyagé aux confins de l’espace connu et inconnu.

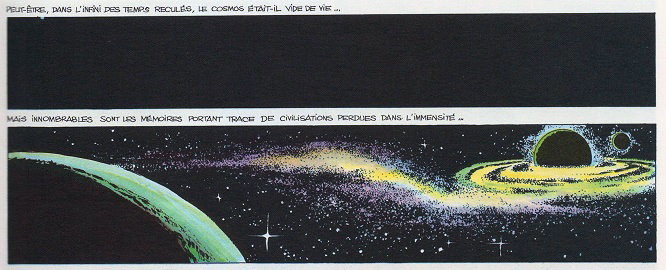

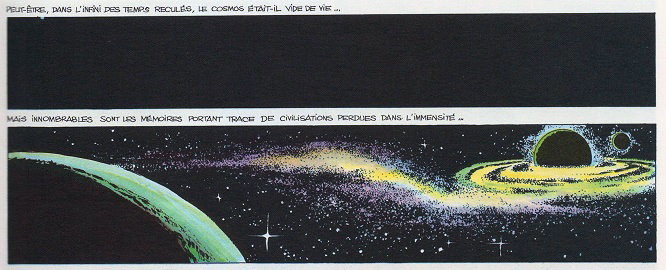

Voilà une bien jolie séquence d’ouverture pour cette adaptation cinématographique tant attendue de la bande dessinée culte de Jean-Claude Mézières et Pierre Christin. Malgré ses divergences marquées d’avec la BD, la séquence d’ouverture annonce donc un univers tout de même relativement proche de celui-ci, cette Alpha étant toujours, somme toute, présentée comme une sorte de Nations Unies du cosmos — une gardienne de la paix universelle (même si elle l’est de façon plus théorique que pratique), un centre de la diplomatie cosmique, quoi. En effet, bien que cette naissance d’Alpha en orbite de la Terre et créée par les Terriens soit en totale contradiction avec l’origine de la même station dans la BD (où elle est en fait créée par un peuple extraterrestre aujourd’hui oublié, l’une des premières puissances de la galaxie, « au centre des routes les plus fréquentées de l’espace

[1] »), la séquence s’avère plutôt forte et émouvante, ce qui augure pour le mieux quant au reste du film. Erreur… Suite à cette amorce respectueuse du ton de l’œuvre originale, il suffit d’attendre la fin de l’apparition du titre à l’écran pour voir poindre déjà les contradictions dérangeantes. Mais on y reviendra plus loin. Parce que le film, lui, n’attend pas la réflexion et nous entraîne déjà dans ses premières aventures.

Ainsi, à l’instar de la structure de

L’ambassadeur des ombres, principal album dont s’inspire — très librement — le film, celui-ci enchaîne les péripéties les plus folles les unes après les autres (la BD, elle, prend cependant aussi le temps de respirer au milieu de ces péripéties pour explorer son sujet de façon plus philosophique, ce qui n’est pas tout à fait le cas du film, mais passons…) Si le montage s’avère étonnamment moins frénétique que la moyenne actuelle au bâton pour ce genre de film à grand déploiement (ce dont on est d’ailleurs fort reconnaissants à Besson), il reste que les scènes d’actions s’enchaînent, scénaristiquement parlant, avec une certaine frénésie qui laisse bien peu de temps pour contempler et le sujet, et la myriade de détails qui constituent cet univers prenant vie sous nos yeux. Bien que les explosions de couleurs, de formes et de créatures soient un peu étourdissantes, l’effet général s’avère beaucoup plus joyeusement ébouriffant qu’insupportablement assommant. La chose est d’autant plus surprenante que le 3D se révèle aussi d’une étonnante pertinence et d’une surprenante efficacité, ce qui ajoute, pour une fois, agrément à l’expérience plutôt que l’inverse.

Cette efficacité du 3D compte d’ailleurs pour beaucoup dans certaines séquences, appuyant l’inventivité déployée plutôt que de lui nuire. C’est le cas, entre autres, dans la délirante séquence post-générique d’ouverture, située dans les dédales indescriptibles d’un gigantesque marché existant uniquement dans une dimension parallèle à la nôtre (scène totalement imaginée par Besson mais qui aurait facilement pu se retrouver dans la BD). Il faut dire que l’excellence quasi-inespérée (tant ils sont réalistes) des effets spéciaux, et particulièrement des images de synthèse (réalisées majoritairement par les réputés talents québécois), s’avère possiblement la réussite la plus époustouflante du film. Par exemple, dans ce marché évoquant tant les profondeurs délirantes des quartiers de Rubanis, la planète du pouvoir corrompu de la BD, que celles du New York de

Fifth Element du même Besson, on n’hésite pas une seconde à croire aux couches multiples de population qui y évoluent. C’est aussi le cas des personnages en capture de mouvements, tous éblouissants de précision — et tout particulièrement le peuple de la planète Mül, les Perles, ainsi que les inénarrables Shingouz (rebaptisés ici Doghan Daguis, mais jouissivement réussis), qui

accotent en véracité gestuelle et en réalisme texturel le Gollum et le Caesar d’Andy Serkis (et de ses animateurs), LA référence en la matière.

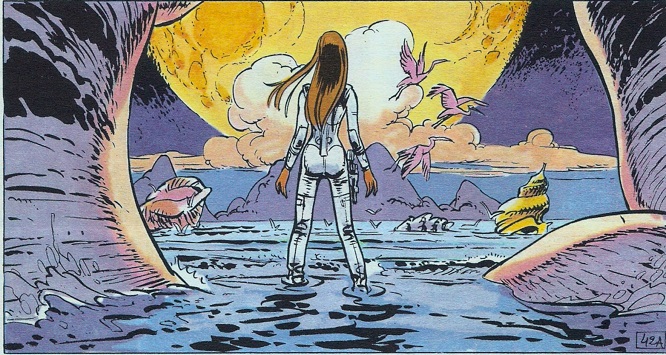

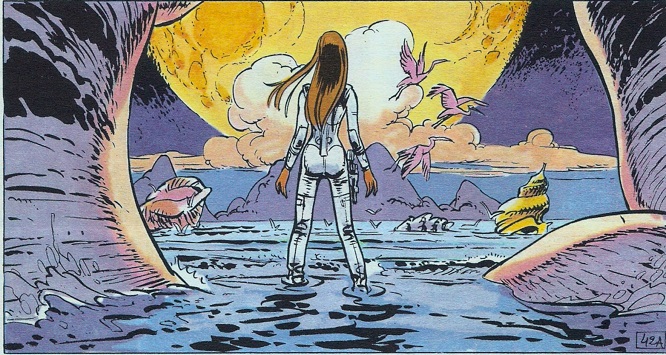

Il y a une réelle beauté dans la minutie extrême mise dans ces effets spéciaux afin de donner vie aux univers imaginés par Mézières avec ses dessins, que ce soit en recréant carrément des créatures, des objets, des décors tirés des albums, ou alors en étendant ces univers par de nouvelles créations. Par exemple, à défaut de respecter leur nature mercenaire originale, l’aspect physique des Bagoulins (rebaptisé Boulans Bathors dans le film) est non seulement brillamment conforme aux traits que leur a donné Mézières, mais aussi absolument criant de vérité. C’est aussi le cas — dieu merci ! — du vaisseau de Valérian et Laureline ainsi que de leurs scaphandres, deux éléments si caractéristiques de la BD avec leurs lignes massives. Mais Besson, bien sûr, s’amuse aussi à faire une foule de clins d’œil à la BD en reproduisant quasi-telles quelles certaines cases ou images marquantes : la cellule aquatique des Marmakas est identique en tous points, les Groubos et leurs méduses dans le Canal vert, la séance de recharge nucléaire du Transmuteur, tout cela est réussi de façon impressionnante et réjouit énormément.

Autre occasion de se réjouir, les nombreux caméos (auxquels Besson nous a habitués de film en film) font sourire les spectateurs les plus récalcitrants — des plus évidents, comme Ethan Hawke quasi-méconnaissable en extravagant

pimp western ou Alain Chabat en Bob le pirate du Canal vert, aux plus furtifs, comme la ribambelle de réalisateurs français se prêtant au jeu des premiers ambassadeurs d’Alpha en séquence d’ouverture (Éric Rochant, Benoît Jacquot, Gérard Krawczyk pour ne nommer que ceux-là) ou encore John Goodman prêtant sa voix au gangster Igon Siruss du marché interdimensionnel. Chacun d’entre eux ajoute un soupçon d’émotion ou un instant d’humour à l’ensemble. D’ailleurs, ce sont tous ces clins d’œil et ces petits moments d’humour, souvent un peu déconnectés du reste du récit, qui fonctionnent pourtant le mieux et qui restent en mémoire, comme cette extraordinaire épouse Boulan Bathorienne (ex-Bagouline BD) jamais découragée dans sa recherche de la tenue parfaite — et de la spécialité gastronomique idéale ! — pour son empereur de mari. Elle nous offre, en quelques minutes à peine à l’écran, de véritables trésors de comédie purement physique, parfaitement dosée et interprétée. Les moments passés en la compagnie de cette ridicule, mais néanmoins formidable, dame sont complètement idiots, certes, mais si parfaitement réussis qu’ils en sont absolument irrésistibles.

Beaucoup à aimer, donc, dans ce

Valerian and the City of a Thousand Planets. Cependant, comme tous ces éléments occupent principalement soit la surface (l’aspect visuel), soit la marge (les clins d’œil), l’ensemble du récit de fond ne constitue finalement qu’une œuvre bien générique. Évidemment, cela s’avère relativement insuffisant pour le spectateur averti — et encore plus pour le

fan de l’œuvre originale —, d’autant que la trame narrative élague considérablement de la profondeur du discours sociopolitique et de la texture singulière de la BD originale pour brosser un récit tout en grandes lignes naïves, somme toute vues des dizaines de fois.

*

Valerian and the City of a Thousand Planets concrétise un très vieux rêve pour Luc Besson, on le sait — un rêve qui remonte à l’enfance et à l’adolescence pour plusieurs autres aussi, y compris la présente rédactrice qui porte ces personnages et cette série BD en elle avec une ferveur peut-être aussi brûlante que pour Besson lui-même. Seulement, en fin de compte, cette

concrétisation elle-même dépasse de loin la simple réalisation d’un rêve, ancrant le récit dans un réel, un

concret, beaucoup plus matériel, tangible que le récit original ne l’a jamais été — et contrariant ainsi au passage, en quelque sorte, et ce de façon irrémédiable, les efforts d’adaptation du réalisateur.

Devant une adaptation (fidèle ou non), on se console souvent en se disant que le film rend au moins justice à l’

esprit de l’œuvre originale, à défaut de certains détails précis du récit ou de l’ensemble de ceux-ci. Ainsi, on a souvent droit à des personnages combinés, des décors transformés, une intrigue condensée, des raccourcis narratifs, etc. Ce qui est parfaitement normal, le cinéma et la littérature (ou la BD) étant des médias complètement différents avec leurs propres impératifs et leurs propres forces. Parfois, un film rend cet

esprit de façon tellement convaincante que l’adaptation devient beaucoup plus qu’une simple consolation, le cinéaste ayant réussi à tirer une œuvre tout aussi forte que l’originale, simplement différente. Regarder à ce titre, comme je l’ai rappelé à plusieurs reprises dans le passé dans une autre publication, la plupart des films de Stanley Kubrick. À de très rares occasions, même, un cinéaste peut réussir à réinventer l’œuvre originale de façon tellement complète et originale en soi qu’il est impossible d’en regretter les digressions, aussi majeures soient-elles, par rapport au matériel de départ. C’est par exemple le cas du

Where the Wild Things Are de Spike Jonze, une œuvre magistrale parfaitement autonome, beaucoup plus vaste que son inspiration originale (un livre pour enfants d’à peine quelques 300 mots), qui demeure pourtant indéniablement liée à la tout aussi magistrale création de Maurice Sendak.

Est-ce le cas de ce Valerian ? Est-il possible de se consoler d’une manière ou d’une autre des écarts d’avec la BD originale ? Étrangement, si Besson reste fidèle justement à la folie de l’univers créé par Mézières et Christin (particulièrement dans le foisonnement visuel des dessins de Mézières), s’il y a une chose à laquelle il ne l’est pas, fidèle, c’est justement à l’esprit de la BD. Ni dans le ton, ni dans la caractérisation des personnages, ni dans le déroulement du récit. Sans

trahir Mézières et Christin, Besson a tout de même

perverti leur création. Est-ce un crime de lèse-majesté ? Non. Est-ce donc une transformation complète aussi réussie que celle de

Where the Wild Things Are mentionnée ci-dessus ? Eh, malheureusement, non. D’où la déception inévitable des

fans de la première heure. Sans être raté (le film possède moults qualités, énumérées d’entrée de jeu),

Valerian and the City of a Thousand Planets rate quand même sa cible simplement parce que Besson nous sert ce qui semble une énième variation sur des thèmes

marvelliens maintenant bien connus, alors qu’il avait tout entre les mains pour se démarquer du lot, justement.

La raison de ce manque de personnalité, d’indépendance d’esprit, de non-conformisme à l’ère du

blockbuster ? Outre le fait que l’énormité du budget d’un tel film semble désormais devoir en dicter le ton pour plaire au plus grand dénominateur commun, la principale erreur de Besson a été, justement, de

concrétiser réellement son

Valerian jusque dans ses moindres aspects, ce qui a eu pour effet non seulement d’

américaniser le personnage et son univers (certainement pas une tare en soi) mais aussi de

concrétiser, c’est-à-dire de

rendre indéniablement concret, tout ce que le personnage et son univers avaient plutôt d’abstrait, d’ésotérique, d’intangible dans la BD. Autrement dit, Besson a tristement dépouillé son sujet de toute son originalité.

Première preuve cruciale de cette concrétisation à outrance, Besson

nomme les choses. Tout d’abord, cette fameuse cité aux milles planètes du titre ne possède pas, dans la BD, de nom officiel. Tout simplement, elle est désignée par ses occupants et visiteurs par un surnom tout ce qu’il y a de plus neutre, inoffensif et officieux, Point Central, nom qui connaît d’ailleurs « milles formes différentes en mille lieux du cosmos

[2] » — autrement dit, non seulement officieux, mais aussi totalement flexible au gré des diverses cultures de l’univers. Besson baptise plutôt l’immense structure artificielle « Alpha », nom on ne peut plus officiel et sérieux — et unique! Car c’est bien « Alpha » pour tous, simplement décliné en multiples langages ! Clin d’œil à la mythique série

Space: 1999, peut-être ? Il y a plus de chance que ce nom ait été choisi pour ce que le mot évoque. « Alpha », première lettre de l’alphabet grec, c’est la désignation de base pour tout ce qui vient en premier, ce qui domine, ce qui mène, ce qui se place à la fois à l’avant et au centre de tout. Il y a une profonde connotation d’autorité dans ce nom, alors que « Point Central » laisse plutôt entrevoir une idée de carrefour, de plaque tournante, de forum, et même de fouilli, où tout un chacun trouve son compte.

Besson affuble aussi le vaisseau spatio-temporel de Valerian et Laureline d’un nom : de vaisseau totalement anonyme dans la BD, il devient dans le film « The Intruder », nom évoquant une certaine arrogance — et même une certaine agressivité — s’il en est un. Pourtant, malgré son anonymité dans la BD, le vaisseau n’en était pas moins mémorable de par sa silhouette et, oui, même de par sa personnalité. Et tout ça sans l’ordinateur de bord « Alex » à la jolie voix féminine dont le vaisseau est soudainement doté dans le film. Alors pourquoi ce besoin soudain de

nommer le vaisseau,

concrètement ? Parce que dans le monde cinématographique dans lequel ce film existe, les vaisseaux mémorables sont nommés et s’appellent Millenium Falcon et Enterprise. Selon la logique du jour, il lui en faut donc bien un à lui aussi pour exister vraiment… Pour tout l’amour que la présente rédactrice voue elle-même au Millenium Falcon, le choix de Besson reste bien discutable… Mais bon, passons. Parce qu’il y a pire…

Au cœur du mystère de

L’Ambassadeur des ombres, le principal album dont s’inspire le film, les énigmatiques « ombres » — sans majuscule, race simple et effacée des mémoires de l’univers bien que toujours puissante, personnalisation de l’intangibilité extrême — sont devenues dans

Valerian and the City of a Thousand Planets, dont elles constituent également le cœur du récit, les « Pearls », les « Perles » — avec majuscule, race noble et même aristocratique bien que juste et bonne, incarnations humanoïdes d’objets bien concrets, solides, précieux (en fait, les incarnations physiques de la monnaie d’échange la plus rare et la plus prisée de l’univers dans la BD, les fameuses perles d’Ébébé, jamais nommées dans le film mais tout aussi rares et recherchées). Des êtres sublimes, donc, pour des objets sublimes, sans aucun doute. Qui plus est, des êtres maintenant originaires d’une planète qui était, elle aussi, bien réelle (même si elle a été détruite 30 ans avant le début du récit), alors que la planète des ombres de la BD s’appelle carrément… La Planète sans nom ! « BIENVENUE SUR LA PLANÈTE SANS NOM!… » : voilà le message d’accueil lancé par les ombres à leurs visiteurs/otages, écrit en toutes lettres (capitales, en plus !), dans une belle bulle de dialogue un peu

funky, à la page 40 de

L’ambassadeur des ombres. Mézières et Christin ont carrément, volontairement

refusé de nommer la planète des ombres, alors que Besson la baptise officiellement Mül.

Voilà donc les Perles, et leurs origines, résolument, absolument

concrétisées. De plus, sacrilège suprême en ces jours où l’importance de la diversité et de la représentativité sont plus que jamais à l’ordre du jour du cinéma hollywoodien, on pourrait même dire

blanchis, victimes d’un

whitewashing toujours rampant au cinéma. En effet, les ombres à la peau foncée de la BD originale suggèrent clairement l’Afrique, comme le souligne Gérard Klein dans son essai « Des messagers de l’actuel »

[3] : « Leur aspect, leurs peintures corporelles, leurs vêtements et leurs outils évoquent l’Afrique (éternelle, bien sûr). » Ce détail a son importance : en effet, les ombres étant décrites comme étant la première race de la galaxie, leur

parenté, si l’on peut dire, avec le continent terrien, que la croyance populaire désigne toujours comme étant « le berceau de l’humanité », crée un lien avec une certaine notion de sagesse — ou, à tout le moins, de connaissance — millénaire. Aussi sublimes et harmonieuses soient-elles, les Perles du film sont tout de même plutôt blanches, malgré leur peau en fait nacrée… Le lien évocateur original est donc coupé. Sans compter que voilà les Perles devenues elles-mêmes peuple mercenaire, maniant lance-cocons et pistolets, alors que ce n’est jamais le cas dans la BD. Voilà qui est bien contradictoire pour un peuple essentiellement pacifique. Pour tout pacifique qu’il était, le peuple des ombres original était beaucoup plus ambigu, beaucoup plus complexe, ayant délaissé les affaires de la galaxie pour retourner à la nature et à une vie simple, ce qui ne les empêchaient pas de rester vigilants pour empêcher quiconque d’exercer une suprématie à laquelle ils avaient eux-mêmes renoncés des millénaires plus tôt. « Nous ne sommes plus rien… », racontent les ombres. « Notre planète est à jamais cachée des regards. Nos vies sont à jamais dérobées à autrui… Mais il n’en a pas toujours été ainsi. Nous avons eu un nom. Nous avons été puissants. Nous avons beaucoup fait la guerre. Et puis nous avons commencé à changer… C’est notre peuple qui a présidé le premier conseil galactique. C’est lui qui a construit la première cellule de Point Central. Elle est toujours là, oubliée de tous… Car peu à peu nous avons compris l’illusion qu’elle constituait encore. Et nous nous sommes retirés pour toujours. Mais nous veillons… »

[4]. Ainsi donc, contrairement aux Perles vivant en parfait équilibre avec leur terre nourricière, les ombres originales — peuple fondateur de Point Central ! — ont donc plutôt volontairement abandonné non seulement leur nom, mais aussi leur puissance. Ce qui ne les empêche pas de veiller… avertissement aux accents inquiétants s’il en est un. Le fait que les ombres n’aient pas eu trop de scrupules à employer des mercenaires pour arriver à leurs fins pacifiques demeure donc forcément beaucoup plus plausible que l’usage des armes par les Perles du film, peuple harmonieux aux antipodes de toute idée guerrière même en cas de besoin extrême.

Page suivante >>

[1] Christin, Pierre et Jean-Claude Mézières. 1975.

L’ambassadeur des ombres. Paris : Dargaud, p. 4.

[3] Klein, Gérard. 1983. « Une exploration des mondes de Valérian. Des messagers de l’actuel » dans

Mézières et Christin avec…. Paris : Dargaud, p. 6.

Autre occasion de se réjouir, les nombreux caméos (auxquels Besson nous a habitués de film en film) font sourire les spectateurs les plus récalcitrants — des plus évidents, comme Ethan Hawke quasi-méconnaissable en extravagant pimp western ou Alain Chabat en Bob le pirate du Canal vert, aux plus furtifs, comme la ribambelle de réalisateurs français se prêtant au jeu des premiers ambassadeurs d’Alpha en séquence d’ouverture (Éric Rochant, Benoît Jacquot, Gérard Krawczyk pour ne nommer que ceux-là) ou encore John Goodman prêtant sa voix au gangster Igon Siruss du marché interdimensionnel. Chacun d’entre eux ajoute un soupçon d’émotion ou un instant d’humour à l’ensemble. D’ailleurs, ce sont tous ces clins d’œil et ces petits moments d’humour, souvent un peu déconnectés du reste du récit, qui fonctionnent pourtant le mieux et qui restent en mémoire, comme cette extraordinaire épouse Boulan Bathorienne (ex-Bagouline BD) jamais découragée dans sa recherche de la tenue parfaite — et de la spécialité gastronomique idéale ! — pour son empereur de mari. Elle nous offre, en quelques minutes à peine à l’écran, de véritables trésors de comédie purement physique, parfaitement dosée et interprétée. Les moments passés en la compagnie de cette ridicule, mais néanmoins formidable, dame sont complètement idiots, certes, mais si parfaitement réussis qu’ils en sont absolument irrésistibles.

Autre occasion de se réjouir, les nombreux caméos (auxquels Besson nous a habitués de film en film) font sourire les spectateurs les plus récalcitrants — des plus évidents, comme Ethan Hawke quasi-méconnaissable en extravagant pimp western ou Alain Chabat en Bob le pirate du Canal vert, aux plus furtifs, comme la ribambelle de réalisateurs français se prêtant au jeu des premiers ambassadeurs d’Alpha en séquence d’ouverture (Éric Rochant, Benoît Jacquot, Gérard Krawczyk pour ne nommer que ceux-là) ou encore John Goodman prêtant sa voix au gangster Igon Siruss du marché interdimensionnel. Chacun d’entre eux ajoute un soupçon d’émotion ou un instant d’humour à l’ensemble. D’ailleurs, ce sont tous ces clins d’œil et ces petits moments d’humour, souvent un peu déconnectés du reste du récit, qui fonctionnent pourtant le mieux et qui restent en mémoire, comme cette extraordinaire épouse Boulan Bathorienne (ex-Bagouline BD) jamais découragée dans sa recherche de la tenue parfaite — et de la spécialité gastronomique idéale ! — pour son empereur de mari. Elle nous offre, en quelques minutes à peine à l’écran, de véritables trésors de comédie purement physique, parfaitement dosée et interprétée. Les moments passés en la compagnie de cette ridicule, mais néanmoins formidable, dame sont complètement idiots, certes, mais si parfaitement réussis qu’ils en sont absolument irrésistibles.

Besson affuble aussi le vaisseau spatio-temporel de Valerian et Laureline d’un nom : de vaisseau totalement anonyme dans la BD, il devient dans le film « The Intruder », nom évoquant une certaine arrogance — et même une certaine agressivité — s’il en est un. Pourtant, malgré son anonymité dans la BD, le vaisseau n’en était pas moins mémorable de par sa silhouette et, oui, même de par sa personnalité. Et tout ça sans l’ordinateur de bord « Alex » à la jolie voix féminine dont le vaisseau est soudainement doté dans le film. Alors pourquoi ce besoin soudain de nommer le vaisseau, concrètement ? Parce que dans le monde cinématographique dans lequel ce film existe, les vaisseaux mémorables sont nommés et s’appellent Millenium Falcon et Enterprise. Selon la logique du jour, il lui en faut donc bien un à lui aussi pour exister vraiment… Pour tout l’amour que la présente rédactrice voue elle-même au Millenium Falcon, le choix de Besson reste bien discutable… Mais bon, passons. Parce qu’il y a pire…

Besson affuble aussi le vaisseau spatio-temporel de Valerian et Laureline d’un nom : de vaisseau totalement anonyme dans la BD, il devient dans le film « The Intruder », nom évoquant une certaine arrogance — et même une certaine agressivité — s’il en est un. Pourtant, malgré son anonymité dans la BD, le vaisseau n’en était pas moins mémorable de par sa silhouette et, oui, même de par sa personnalité. Et tout ça sans l’ordinateur de bord « Alex » à la jolie voix féminine dont le vaisseau est soudainement doté dans le film. Alors pourquoi ce besoin soudain de nommer le vaisseau, concrètement ? Parce que dans le monde cinématographique dans lequel ce film existe, les vaisseaux mémorables sont nommés et s’appellent Millenium Falcon et Enterprise. Selon la logique du jour, il lui en faut donc bien un à lui aussi pour exister vraiment… Pour tout l’amour que la présente rédactrice voue elle-même au Millenium Falcon, le choix de Besson reste bien discutable… Mais bon, passons. Parce qu’il y a pire…