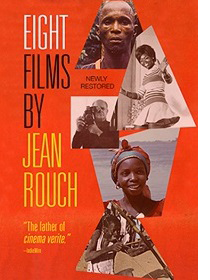

HUIT FILMS PAR JEAN ROUCH

À la lumière des huit films réalisés entre 1956 et 1971, sélectionnés, numérisés et restaurés en 2K par Icarus Films (avec le soutien du Centre National du Cinéma), on doit admettre que Jean Rouch tient à la fois de Montaigne et de Montesquieu, deux hommes qui, chacun à sa façon, chacun dans son siècle, étaient intéressés par le relativisme culturel. Situé quelque part entre l’humanisme de la Renaissance et la philosophie des Lumières, Rouch s’avance vers l’autre, tenaillé par une intarissable soif de savoir, démangé par une indomptable curiosité, habité par un incessant besoin de questionner, mû par un sens inné de l’aventure et un irrépressible désir de se mettre en défaut (sinon en danger), puis monte et montre ses films, pressé par une envie de partager ce qu’il a appris, de dispenser son savoir, de diffuser ses trouvailles, pour le plus grand étonnement — et le plus grand bonheur, donc — de ceux dont l’esprit ne demande qu’à être décloisonné.

Rouch tient en effet de Montaigne puisque, à l’instar de l’humaniste de cette Renaissance que plusieurs événements avaient ébranlée (invention de l’imprimerie, découverte de l’Amérique et de l’héliocentrisme, guerre de religion…), il lève son nez des livres poussiéreux, regarde au loin, adopte un air intrigué, empoigne sa caméra (maintenant légère), la détache de son trépied (maintenant inutile), va y jeter un œil et remet ses habitudes en question (comme quoi les inventions technologiques nous forcent à jeter sur le monde un regard neuf). Le cinéaste quitte la France pour l’Afrique occidentale — le Niger, le Ghana, la Côte-d’Ivoire —, sympathise avec ses habitants, vit avec eux, s’étonne de leurs mœurs, les observe, les accepte, s’y reconnaît et nous les présente, tout simplement, sans artifice, sans moquerie, sans condescendance. Car Rouch ne pontifie ni n’explique. On pourrait même lui faire dire, à l’instar de l’essayiste : « Je n’enseigne pas, je raconte. »

Faisons-en pour preuve ce mémorable passage des Essais dans lequel le bordelais, rencontrant un gentilhomme qui avait l’habitude, pour se moucher, de se boucher une narine et de recueillir ce qu’il en expulsait dans sa main, après s’être exclamé que c’était une « chose très ennemie de notre usage », plutôt que de se dégoûter, entreprend de questionner. Il approche l’homme qui lui répond alors ce que Montaigne, sans jugement, décide simplement de noter puis de livrer à son lecteur : « Il me demanda quel privilège avait ce sale excrément que nous allassions lui apprêtant un beau linge délicat à le recevoir, et puis, qui plus est, à l’empaqueter et serrer soigneusement sur nous […]. Je trouvai qu’il ne parlait pas du tout sans raison et m’avait la coutume ôté l’apparence de cette étrangeté, laquelle pourtant nous trouvons si hideuse, quand elle est récitée d’un autre pays. » (Livre I, Chapitre 23, « De la coutume et de ne changer aisément une loi reçue ») Voilà qui nous donne à penser, à relativiser, à enrichir notre perception du monde.

:: Moi, un noir (Jean Rouch, 1958) [Les Films de la Pléiade]

Cette attitude — cette curiosité, cette ouverture, cet appétit — se transmet, chez Rouch, non seulement par le choix de ses thèmes, mais aussi par sa façon de les filmer. Caméra légère, toujours portée à la main, jamais empotée sur son trépied (la pratique aurait même débuté par un banal accident !). Un caméraman, Rouch lui-même, jouxté d’un adextre preneur de son, suit ses sujets dans leur quotidien le plus simple et le plus dépouillé. L’image tremblote constamment, les angles ne sont jamais plats, le son est rarement synchro, les raccords sont souvent approximatifs et chaque film revêt un air bon-enfant qui nous situe aux antipodes du document froid et académisant des universitaires satisfaits. Les éclairages sont naturels, les bruits sont ambiants et les couleurs (oh, les couleurs : l’orange du soleil, le vert des arbres, le bleu du fleuve, l’ocre des dunes) empâtent joyeusement le tableau. Pas de zoom in ni de zoom out ; la caméra préférera s’avancer vers les hommes et les femmes qu’elle capte, les suivre dans leurs déplacements, épouser le mouvement de leur quête ordinaire : pêcher le poisson, chasser le lion, chercher du travail… Et c’est justement dans la pauvreté de ses thèmes que surgit la richesse du propos, dans la simplicité des actions qu’apparaît la complexité du monde. Car, s’il faut admettre, avec Montaigne, que « chaque homme porte la forme entière de l’humaine condition », Rouch nous invite à rencontrer nos frères et à reconnaître chez eux, la part que nous avons, en nous, oblitérée.

De plus, Rouch, faisant du dépouillement non seulement sa matière mais sa manière, se refuse toute achronie, s’empêche toute refocalisation, s’interdit toute trituration du récit qui lui donnerait des airs d’omniscience et obligerait son spectateur à se désolidariser. Chacun de ses films respecte le point de vue de ses protagonistes, adopte le rythme de leur journée, s’étonne des aléas qui les surprennent. Ainsi suivra-t-on les chasseurs de La Chasse au lion à l’arc (1967) — tout comme les pêcheurs de Mammy Water (1956) — de leur manque inaugural à leur contentement final, les voyant construire leurs flèches (fondre et forger le métal de leur pointe, choisir et sculpter les branches sur lesquelles ils les planteront, concocter et bouillir le poison dont ils les enduiront), consulter les oracles, tendre des pièges, égorger leurs proies, prier pour leur salut, attendre, partir, revenir, attendre encore, puis abattre enfin quelque énorme félin… et les dépecer expertement sous nos yeux. Le rythme, la durée, la posture sympathique et l’absence de jugement, feront que nous aurons eu l’impression d’avoir nous-mêmes côtoyé ces gens, de s’en être fait des amis.

Cette impression d’intimité — plus que de regard froid et distant —, le cinéma de Jean Rouch la suscite aussi par une utilisation de la bande-son pour le moins inusitée. Certes, Rouch s’offre quelquefois le plaisir de narrer ce qui se passe, mais il le fait sans railleries ni fatuité, il le fait sans critiquer, ni même être dégoûté, comme il aurait pu l’être, par exemple, par l’écume qui inonde la gorge des Haouka en transe ou la décapitation d’un chien dont ils boiront le sang frais. Ce sont Les Maîtres fous (1956), film dont Pierre Falardeau avait d’ailleurs repiqué quelques images dans Le Temps des bouffons (1993). Et Rouch poursuit, de sa voix douce, nonchalante, un peu espiègle, disant plus souvent « nous » que « ils », prouvant une fois de plus qu’il se situe bel et bien au même niveau que ceux qu’il filme et non pas au-dessus, dans une condescendante attitude. En revanche, quand il se tait, le cinéaste laisse souvent la parole à ses protagonistes. Après les avoir filmés se cherchant du travail — Moi, un noir (1959), Jaguar (1967) —, il les invite, en postproduction, à regarder les images d’eux-mêmes qui défilent à l’écran et à rejouer leurs dialogues, à commenter ce qui s’est joué et se rejoue devant eux, à nous donner aussi accès à leurs pensées, remplissant la bande-son de leur voix ronde, de leur accent candide, de leur débit ondoyant, ce qui a pour effet, une fois de plus, de souder, non seulement nos destins, mais aussi nos esprits.

:: Petit à petit (1971) [Les Films de la Pléiade]

Rarement la caméra ne se recule ou laisse ses sujets quitter le cadre. Rouch est trop curieux, trop soucieux d’entretenir les liens qu’il vient de tisser. Nous sommes alors, plus que témoins, acteurs de ces rituels, de ces danses, de ces transes, de ces incantations, de ces prières, de ces chasses, de ces recherches. Sans cesse, nous rencontrons, au gré des voyages, dans les bains de foule ou dans les douches de sable, dans l’eau du fleuve ou dans la brousse déshydratée, des magiciens, des chasseurs, des griots, des danseurs, des musiciens, des marchands. Et sporadiquement, nous recueillerons les confessions et saisirons les présages de l’eau, de la terre, de l’air et du feu. À la fin de chaque film, on aura eu l’impression d’avoir vécu avec ces gens plutôt que de les avoir observés de loin. Et nous serons forcés de nous regarder un peu, après, et de nous demander si, au fond, nous sommes si différents qu’eux, ponctuant nous aussi nos vies de toutes sortes de superstitions, peut-être moins ritualisées, et peut-être moins partagées, pour nous donner du courage ou des excuses, ou si nous ne sommes pas, au contraire, complètement desséchés et vidés de toute forme de magie et de spiritualité.

Mais Rouch tient aussi, avons-nous dit, de Montesquieu, ce précurseur des Lumières, ce pionnier de la sociologie, ce politicologue avant la lettre, qui, dans ses Lettres persanes (1721), inverse en quelque sorte la démarche de son prédécesseur. Dans son fascinant roman épistolaire, le philosophe ne nous donne pas à voir les étrangers par les yeux d’un Français, mais plutôt les Français par les yeux des étrangers. Ubzek et Rica quittent la Perse (l’Iran d’aujourd’hui), débarquent à Paris, et s’étonnent de ce qui nous semble aller de soi : la politique, la religion, la société, les mœurs, les modes, etc. Certes, Rouch avait tenté, dans La Pyramide humaine (1961) — dans une mise en scène un peu forcée (parce qu’il orchestrait une rencontre entre de jeunes Noirs et de jeunes Blancs et choisissait ceux qui allaient être racistes et ceux qui allaient être ouverts d’esprit) —, de faire jaillir quelques flammèches d’un quelconque choc culturel. Certes, il avait subrepticement, dans Jaguar (1967), montré des Africains s’étonnant des mœurs d’autres Africains, nous rappelant par là que l’Afrique est un immense continent sur lequel se découpent plusieurs petits pays. Mais ce choc sera encore plus gaiement illustré dans Petit à Petit (1971). On ne pourra s’empêcher d’esquisser un sourire (sinon de rire à gorge déployée) — et de goûter, du même coup, l’humour qui animait incontestablement Jean Rouch — quand nous verrons ses protagonistes (faudrait-il dire « ses amis ») débarquer à Paris afin d’étudier (c’est la prémisse farfelue et l’élément déclencheur du film), comment on construit des immeubles. Le réalisateur nous permet alors de nous étonner de voir ces Africains s’étonner des Européens : trouvant moches les femmes que nous trouverions jolies, refusant les plats qui nous feraient saliver, s’offusquant des publicités de sous-vêtements qui nous font sourire, craignant de descendre sous terre (pour prendre le métro), s’attristant de voir des arbres encagés dans les parcs, s’affligeant de ne pas voir d’horizon quand leur regard se porte au loin.

:: La Punition (Jean Rouch, 1962) [Les Films de la Pléiade]

Enfin, une perle attend celui ou celle qui insérera le quatrième et dernier disque dans son lecteur. La Punition (1962) — étonnant petit film en noir et blanc (alors que les autres sont en couleur), entièrement tourné à Paris (alors que les autres se passent sur le continent africain), évoquant très clairement la Nouvelle Vague (à laquelle Rouch aurait d’ailleurs lui-même indirectement donné naissance) et dont les directeurs photo se nomment Michel Brault et Georges Dufaux (!!) —, nous donne à voir Nadine (que nous avons appris à connaître dans La Pyramide humaine) – et dont le charisme contenu, le ton de voix traînant et l’attachante ingénuité ne sont pas sans rappeler B. B. — qui déambule dans les rues de Paris après s’être fait expulser de son cours de philo, et qui rencontre trois hommes, avec lesquels diverses discussions s’engageront, avec un faux détachement qui évoque un tas de cendre jetée sur un ardent brasier. Sans jamais explicitement aborder la question ni même recourir à son champ lexical, le potentiel érotique sourd de chacune de ces rencontres, et se love dans chacun de leurs échanges. Il s’agit là d’une preuve de plus : Rouch est un fin ethnologue qui nous donne à voir et à sentir les gens et les relations qu’ils tissent plutôt qu’à nous les expliquer.

Enfin, en guise de salutaire complément, Icarus films nous gratifie d’un documentaire sur le documentariste : Jean Rouch, le cinéaste aventurier (Laurent Védrine, 2017), un agréable film dans lequel Rouch devient le sujet, celui que l’on filme, celui que l’on voit, celui que l’on entend, celui qui se raconte, devant la caméra, sans jamais être lourd, empesé ni grandiloquent. On découvre un homme humble et attachant, drôle aussi, passionné d’aventures. Un petit livret, dans lequel on retrouve des textes de Paul Stoller et d’Eric Kohn, nous permettra de compléter les informations sur ce cinéaste encore trop méconnu dont on connaissait les œuvres mais dont on n’avait jamais vu les films.

|

envoyer par courriel |

| imprimer | Tweet |