Partie 1 |

Partie 2 |

Partie 3

2. Vues sur le système

On comprend, suite au survol des portes spatiales, que vient alors avec l’espion langien un deuxième type de portes, calquées sur ces premières et héritées de l’expressionnisme : les portes mentales. En fait, s’il y a bien un rapport serré entre l’architecture des films de Lang et leur construction dramatique, il s’agit de ces portes en tous genres, transdimensionnelles parce qu’elles ouvrent sur un arrière-plan de l’action autant qu’elles dévoilent un invisible rendu visible de la psyché, l’ouverture physique étant constamment le miroir de l’autre, mentale.

Réfléchis littéralement comme des portes sur l’esprit, les yeux garderont d’ailleurs chez lui cette qualité (comme dans le discours du docteur révolutionnaire lancé au spectateur dans

Hangmen Also Die ! [1943]) ; de même, l’hypnose, qui les met en valeur, apparait tôt dans son œuvre, dans

Les Araignées pour une première fois et de manière plus consistante dans sa série des

Docteur Mabuse (1922, 1933, 1960). C’est ici que l’excellent Rudolf Klein-Rogge, qui interprètera aussi le créateur de l’androïde dans

Metropolis (1927) et le maître-espion des

Espions (1928), entre en scène dans le rôle de Mabuse, personnage archétypal qu’on a à juste titre rapproché d’une prémonition hitlérienne de par la nature de ses discours et de son omniprésence masquée

[1]. Klein-Rogge, avec son nez pointu et son regard possédé, est le comédien que Lang attendait pour captiver le regard du spectateur au centre de son cadre. Aux plans composés d’éléments multiples qui tiennent le cadre en équilibre, il ne suffit, à partir des

Mabuse, que d’un passant défilant à l’arrière-plan pour troubler l’attention du spectateur et émettre un doute dans son esprit (tactique qui reviendra fréquemment, notamment avec les figurants dans

Man Hunt [1941] et

Cloak and Dagger [1946]) ; il ne suffit que d’un passant, donc, ou, à l’opposé, il ne suffit que de Klein-Rogge, qui dévoie toute la mise en scène du détail et du secret qui obsède Lang et qui fait basculer son cinéma dans quelque chose de plus concentrique, de centré sur des individus à la volonté extrêmement puissante et qui achève de décalquer cette fascination pour les espaces pénétrables vers les esprits pénétrants (l’un n’empêchant pas l’autre, bien au contraire)

[2].

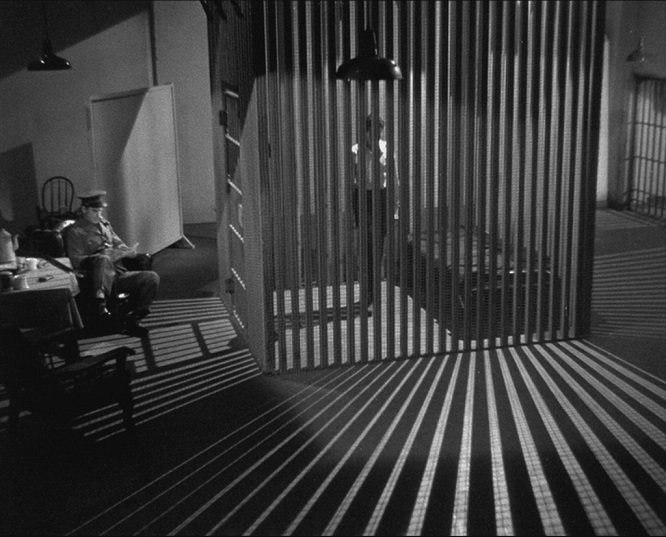

:: Docteur Mabuse le joueur

:: Docteur Mabuse le joueur (Fritz Lang, 1922)

Mabuse change de costume et de visage à tous vents, il s’agit à ce titre de la première grande figure de l’espion au cinéma. Son usage des masques est efficace et entièrement orienté à des fins politiques (et tyranniques, pour reprendre Kracauer) qui le placent en contrôle de toutes formes de situation, autant dans les bas-fonds de la société que dans les hautes sphères de la bourgeoisie. Ultime antagoniste chez Lang, son pouvoir de persuasion est dans la manipulation des êtres qu’il considère inférieurs. Il planifie, dicte, gère. Contrairement au monstre de l’expressionnisme allemand, un être animé par des peurs et des passions intérieures qu’il incarne ou reflète, l’antagoniste type chez Lang est un criminel méthodique, toujours

en contrôle. Plus tard dans

Les Espions, Klein-Rogge dirigera ses sbires par un rigoureux recensement de leurs secrets les plus sensibles. C’est ce qui qualifie l’espion chez Lang, qui le façonne en quelque sorte à l’image du véritable espion comme un informateur, plus conceptuellement comme un contrôleur de l’information, quelqu’un capable de repérer les portes, au sens propre comme au figuré, et d’en contrôler le passage, en déposant des doutes dans l’esprit de ses adversaires autant qu’il sait se dérober à la vue de tous, même quand il semble pris par les murs de la pièce qui le contiennent. Regards, masques et portes, c’est du pareil au même chez Fritz Lang, tant et aussi longtemps que ces instances lui permettent de réguler son récit, d’organiser ses scènes en contrepoint l’une avec l’autre en reprenant une logique symétrique (chère au feuilleton) comme dans l’écroulement de la ville de

Metropolis (1927) et la poursuite du criminel dans

M (1931)

[3], d’inonder une situation à partir d’une autre qui lui était sous-jacente, de conduire l’action d’un lieu à l’autre parfois même par les plus petites extrémités qui les relient, de donner à voir des compositions de faux-semblants où le faux est moins terrible par le mensonge qu’il confirme que par le mal qu’il promet.

Ainsi le marionnettiste des

Espions est démasqué lorsque l’espion du gouvernement découvre sa véritable identité (c’est un clown dans un cirque, donc encore masqué). Il s’échappe

in extremis de son repère, situé en dessous d’une banque prestigieuse qui servait de façade, par une porte dérobée. Dans ce même repère que la police encercle, un vaste réseau d’espionnage est découvert qu’une fuite de gaz contraint à la reddition. Les agents cherchent à fuir par les bouches d’égout, par des trappes dissimulées sous les trottoirs, mais l’espion le plus malin, le bon, en contrôle dorénavant le passage et y a déjà posté des policiers. Les mauvais espions sont pris dans les passages qu’ils avaient eux-mêmes creusés. Le crime est enseveli sous les moyens qu’il avait développés, comme étouffé par son masque.

Regards, masques et portes, disions-nous, en surface le cinéma de Lang s’y résume formellement assez bien, mais ce serait de peu d’intérêt si ces ouvertures malléables n’étaient pas aussi, par tous ces raccordements spatio-symboliques et tous ces personnages qu’ils permettent, au centre d’une mise en scène qui conçoit dans ces espaces conjonctifs un problème bien plus angoissant, celui de l’expérience d’un individu particulier situé au sein d’une société qui n’a de cesse de le contraindre aux marges. Le personnage de Lang devient alors en quête de portes (d’où ce long préambule), de fissures, puisque tout le système cinétique que Lang a créé au temps du muet est en train de se refermer sur ses protagonistes à partir de

M. C’est le duel intérieur et cinématographique qu’évoque Gilles Deleuze dans

un cours de 1982, quand il revient sur la scène où la pègre oppose le meurtrier à un tribunal populaire et où Peter Lorre bascule d’un type d’interprétation rapportée à l’action à un jeu foncièrement expressionniste. L’accusé explique à ce moment l’origine de ses pulsions de meurtre et même sa gestuelle rappelle les grandes figures monstrueuses de l’expressionnisme allemand des années 1920. Les criminels lui répondent précisément que c’est en raison de ces crimes

déraisonnés qu’ils doivent le condamner puisqu’eux, à l’inverse, sont des hommes d’affaires, des criminels à crimes

raisonnés. « En d’autres termes, avance Deleuze, Lang est déjà dans le cinéma américain. Il est déjà dans le film noir américain. “Nous tuons, nous, par intérêt bien compris”. C’est-à-dire les pulsions, nous on en a rien à en faire, nous ce qui nous importe c’est le système de l’action. En d’autres termes, je conclus très vite, le vrai duel, hors du film et pourtant imposé par le film, c’est que c’est dans ce film-là, que Lang rompt expressément avec son passé expressionniste et va passer de son cinéma — je ne dis pas que ça ne s’était pas fait déjà avant mais c’est là la grande déclaration de rupture — et va passer d’un cinéma de l’expression, c’est-à-dire d’un cinéma de l’affect, […] à un cinéma de l’action et donc M le Maudit doit être condamné au sens où il est le porteur de l’affect expressionniste […]. Le vrai duel est comme sorti du film et s’inscrit dans une véritable histoire du cinéma. »

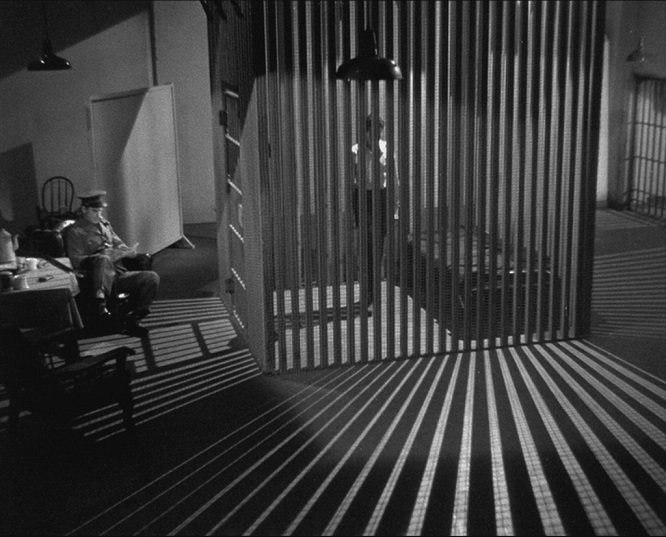

:: Les Espions

:: Les Espions (Fritz Lang, 1928)

Le « système de l’action » chez Lang, qui se déploie dès la première scène géniale de

Docteur Mabuse le joueur, lorsqu’un assassin vole une mallette à bord d’un train qu’il largue par la fenêtre alors que son wagon roule sur un viaduc surplombant une route où une voiture avec d’autres malfrats attend le colis (le tout est synchronisé par des montres à gousset), s’extraie alors pour de bon des ténèbres expressionnistes et particulièrement des yeux de Klein-Rogge (même dans

Les espions, son clown morbide qui clôt le film rappellait encore l’inquiétante étrangeté de l’expressionnisme). En abandonnant cette nature expressionniste (qui cesse d’être une fin esthétique, mais qui revient néanmoins ponctuellement dans ses films américains sous l’égide d’un réalisme psychologique, notamment dans

Scarlet Street et

Secret Behind the Door [1948]), Lang arrête brusquement de réfléchir la quête de l’Être qui taraudait ses grandes figures despotiques (Mabuse, Kriemhild, l’androïde, le maître-espion), probablement trop traversé par la réalité de la montée des fascismes en Europe pour aborder de front un tel sujet ou, à tout le moins, n’y voyant plus de fascination possible.

En extrayant du système de l’action toute forme de quête intérieure, en détournant pour ainsi dire l’élévation de ses personnages et en brisant leur volonté de puissance, Lang se concentre dorénavant sur les conjonctions de son système d’action, ce qui lui permet de relier ses portes à ses trains et à ses coffres-forts (et à plein d’autres choses). Mais faire exister un drame sur le plan de l’action est bien plus difficile qu’il n’y paraît, dans la mesure où Lang ne s’est jamais montré intéressé par la confrontation directe et qu’au contraire, toutes les formes de confrontations de son cinéma empruntent très précisément ces conjonctions du système d’action pour mettre en scène leurs duels. En d’autres mots, l’action organisée qu’évoquait Deleuze l’est sur le fond autant que sur la structure dramatique du récit : un personnage est poursuivi pour un crime qu’il n’a pas commis (l’antagoniste, c’est la police, pas sur axe d’intentionnalité direct, mais sur un axe systémique indirect – le système judiciaire) ; un personnage est aux prises avec un meurtrier psychotique (idem, sur la base d’un système psychique) ; un autre est assailli par des espions ennemis (encore idem, sur la base d’un système géopolitique et militaire). Même quand les ennemis auraient des raisons personnelles pour s’en prendre au héros, c’en est toujours une plus englobante qui ressort de tout procès d’intention chez Lang (la faute à la pauvreté, la faute à la guerre, la faute à la mère). Cette lignée des conséquences, qui transite comme toujours chez Lang par les portes (comme le secret psychanalysé par le scénario et la mise en scène dans

Secret Behind the Door, où le meurtrier l’est parce qu’il croit que sa mère l’a abandonné) transforme pratiquement tous les protagonistes langiens en espions, dont les principales actions sont dorénavant l’infiltration, le jeu, le subterfuge, l’adresse, des actions orchestrées par la ruse et non plus par la force et qui place son œuvre entière, des premiers muets au dernier Mabuse, sous le signe d’un grand mouvement homérique qui va d’Achilles à Ulysse ; impossible d'oublier à présent que le « dernier » film de Lang, réalisé dans

Le Mépris (1963) de Godard, est une adaptation de

L’Odyssée.

:: Fury

:: Fury (Fritz Lang, 1936)

:: You Only Live Once

:: You Only Live Once (Fritz Lang, 1937)

:: The Return of Frank James

:: The Return of Frank James (Fritz Lang, 1940)

Revenons en Amérique où la question des conjonctions du système n’est pas réglée. Car avec le problème de la confrontation indirecte vient aussi celui de la résolution de l’action, qui ne peut, sous peine de faire s’écrouler la nature même du récit langien, se terminer par une consommation pure de l’action, où le héros rétorquerait par une action directe à destination des agents dudit système. Il faut donc pour le héros confiné aux marges en trouver d’autres [des marges], repérer ces portes et ces souterrains afin de les creuser et de préparer, tranquillement mais sûrement, l’écroulement contrôlé de la structure qui l’empoigne. Les héros langiens d’Amérique sont en quête d’agencements souterrains particuliers, d’ouvertures qui leur permettent, consciemment ou non, de résoudre le nœud du récit sans que la mort soit injuste (ce qui n’exclut pas la mort du héros, en cas de faute commise), qu’elle ne fasse donc pas de victimes collatérales, la remise en question et la critique des systèmes du social n’étant pas chez lui l’occasion d’un saccage.

C’est l’ouverture (qui sera sa fausse mort publicisée) qu’attend Spencer Tracy dans

Fury (1936) pour revenir et venger l’injustice qui l'a détruit ; c’est aussi le coup de théâtre suicidaire que tente Henry Fonda dans

You Only Live Once (1937), quand il se taille les veines avec une tasse de prison qu’il a déchirée pour retarder son exécution en subissant une injection de sang (l’ironie de Lang à l’égard des institutions civiles et militaires est toujours critique, puisqu’il conchie tous types d’organisation de contrôle). Le personnage de Fonda, un ex-détenu, est reconnu coupable du vol d’un fourgon de banque et du meurtre de six personnes dans la foulée, alors qu’il est totalement innocent et peine à réintégrer la société (tous le pointent du doigt comme un malfrat et l’évincent, de son appartement et de son travail). Encore une fois le héros est confronté indirectement à ses antagonistes, eux-mêmes orientés comme antagonistes pour cause d’une dynamique globale et intraitable. Dans

The Return of Frank James (1940), premier des trois seuls westerns (sous-estimés) de Lang, Fonda interprète le frère d’un Jesse James assassiné durant le prologue du film (repris au

Jesse James de 1939 d’Henry King). Considéré comme un criminel par les médias et par la population qui assiste déjà à des pièces de théâtre jouées par les Ford, assassins de Jesse, Frank est représenté comme un tueur aussi dangereux que son frère. Henry Fonda s'égare par mégarde sur le même sentier sinueux qu'avait emprunté Peter Lorre (les héros de Lang auraient souvent besoin d'un expert en relations publiques) ; cette course du criminel de

M contre son ombre, à savoir cet instant fatidique où le tueur d’enfants, face à l’affiche placardée qui réclame sa capture et promet une rançon, ne se reconnaît pas dans l’image publique qui s’est construite au-dessus de sa tête.

L’Homme est taraudé par une identité duelle qui n’est pas seulement une question de subjectivité mais aussi une question de société, nous dit constamment Lang — c’est peut-être pourquoi, comme un tic expressionniste qui revient jusque dans ses derniers films, les ombres des personnages entrent souvent dans le plan avant que les personnages n’y soient (quand ils y sont). Tout cela pour dire que dans ces trois cas de figure américains, le collectif fait de l’individu un criminel par besoin d’antagonisation et d’accusation, ce qui place ces trois personnages dans une position où, bien qu’ils soient tout à fait capables d’agir (Henry Fonda est un bandit audacieux dans

You Only Live Once et un as de la gâchette dans

The Return of Frank James), ils finissent complètement bloqués, à un niveau moral et non physique, dans l’impossibilité d’accomplir toute forme d’action (ils ne voudraient pas tuer les policiers, innocents autant qu’eux), la résolution du récit ne venant que lorsqu’une solution convenable est trouvée (dans

You Only Live Once,

Fonda, qui vient d’abattre un prêtre par mégarde, meurt abattu par un policier ; dans

The Return of Frank James le premier frère Ford meurt en faisant un faux pas dans un ravin et le second est abattu par l’adjuvant, déjà condamné par une balle, de Frank James).

C’est pour cela que la mise en scène langienne aime tant les moyens de communication, qu’il en a même fait un film tout entier portant sur le télégramme où le télégramme s’avère être le principal moteur de l’action, du suspense et parfois même de la romance (son deuxième western,

Western Union [1941]). C’est pour cela puisque les moyens de communication sont non seulement une manière d’incarner la parole et l’information à l’écran (né d’un certain mépris envers l’intertitre relieur d’espaces, à l’instar des

Kammerspiel films allemands des années 1920 qui voulaient se débarrasser de l’intertitre pour mettre en valeur la portée symbolique des images), ils permettent aussi à Lang de faire circuler dans les contours de ses systèmes les origines et les conséquences de l’action, sa mise en scène de l’indirect prenant corps sous des subterfuges de mise en scène tout à fait efficaces. Dans

Cloak and Dagger, la scène d’ouverture où un espion allié cherche à contacter son QG se termine par des agents SS qui enfoncent sa porte et tirent. Coupe. Un plan dans la base des Alliés fixe la bande du code morse envoyé par l’espion et ces tac-tac-toc qui deviennent une longue ligne plate à l'image du coup de minuit d'un moniteur cardiaque. La nature de l’action (la mort de l’agent) autant que l’origine de l’action (le message codé) se tresse autour du moyen de communication qui permet de décaler la nature somme toute très confrontationnelle d’une caméra braquée sur une action violente. Et par ce décalage, c’est tout un sous-réseau que Lang sonde, donnant à voir ces conjonctions matérielles des systèmes (là d’espionnage et de guerre) qu’il met en scène.

<< Page précédente | Page suivante >>

[1] On se référera encore à la lecture de Siegfried Kracauer à son sujet : « Le film réussit à faire de Mabuse une menace omniprésente qui ne peut être localisée, et reflète ainsi une société sous un régime tyrannique — cette espèce de société dans laquelle chacun craint tout le monde, parce que n’importe qui peut être l’œil ou le bras du tyran. […] En 1932, Lang, dans

Le testament du docteur Mabuse, ressuscitait son supercriminel pour refléter les traits évidents de Mabuse qui se retrouvaient chez Hitler. Par ce second film sur Mabuse, le premier se révèle être davantage qu’un document, l’une des prémonitions profondément enracinées qui se propagèrent dans le cinéma allemand d’après-guerre ». Kracauer, Siegfried. 1994.

De Caligari à Hitler : une histoire du cinéma allemand 1919-1933. Paris : Flammarion, p. 89-91.

[2] Mais seulement les esprits pénétrants des ennemis (tous des manipulateurs). Lang est d’ailleurs incapable de se concentrer uniquement sur des héros. Pas plus fasciné par le mal, il comprend néanmoins son organisation et trouve dans la mise en scène des procédures de ce dit mal l’expression de sa méfiance à son égard (c’est pourquoi il réalisera la suite

Le testament du docteur Mabuse [1933] en réaction à la montée du nazisme en Allemagne).Comme il l’a souvent avoué lui-même en entrevue, il s’est toujours intéressé à montrer les versants contraires d’une action (la quête des héros en parallèle à celle de leurs ennemis) ainsi que leurs croisements plus ou moins voulus. Rarement déterminés par les intentions des personnages mis en cause, ces entremêlements de l’action, comme dans la chasse à l’homme de

M menée par les policiers

et par les criminels, est le fait d’un système (social, politique, mythologique) qui engendre ces destins et pas le fait d’un régime d’intentionnalité particulier – pas vraiment de surhomme chez Lang, sauf Klein-Rogge, ou, à la limite, quelques surfemmes ; c’est aussi ça, au moins à mon sens, qui distingue les idées de mise en scène de Lang, tragédien socialiste, des idées scénaristiques de sa femme Thea Von Harbou, nazie en devenir, dont l’écriture est fondée sur un profond déterminisme social (qui rend étanche les classes de

Metropolis et qui condamne sans appel le meurtrier de

M parce qu’il serait né meurtrier). Les films muets de Lang et Harbou, soit soutenus par le détail, soit détenus par une figure centralisatrice et totalisatrice, semblent complètement traversés par ce paradoxe.

[3] Dans

Metropolis c’est un écran de proto-téléviseur qui permet aux patrons de communiquer avec les ouvriers qui, ce n’est pas anodin, reprennent contrôle de leur destiné d’abord en s’emparant des ascenseurs qui relient les usines aux immeubles. Dans

M, c’est le montage du dialogue qui permet de lier les informations obtenues par les policiers à celles obtenues par les criminels, une phrase amorcée dans une séquence se terminant dans l’autre. Au seuil du parlant, Lang avait déjà fait siennes les portes du sonore.