:: Dandy Dust (Ashley Hans Scheirl, 1998) [sixpackfilm]

Depuis l’âge approximatif de huit ou neuf ans, je n’entends plus de mon oreille droite. C’est arrivé d’un coup : du jour au lendemain, dans mon souvenir du moins, je ne pouvais plus changer le combiné d’oreille lorsque je parlais trop longtemps au téléphone. Je passais beaucoup de temps à la piscine, la tête sous l’eau. C’était la cause de cette surdité soudaine, pensait ma mère. Des années, de multiples tests d’audition et deux chirurgies plus tard, un oto-rhino-laryngologiste a remplacé un de mes osselets, l’enclume, par un implant en titane, qui a permis de faire passer le niveau de ma surdité (persistante) de sévère à moyenne.

Les premières fois où je suis allée dans des lieux bruyants après l’opération, je sentais que le son m’atteignait d’une manière nouvelle, auparavant inimaginable. Après avoir passé plusieurs semaines à négocier avec un équilibre précaire, entre mon lit et le salon familial, mon enclume en titane relayait un arrière-fond de sons qui m’envahissait soudainement, comme si j’émergeais dans une foule de festival après avoir passé des années la tête sous l’eau. Je n’ai pas pu travailler à la piscine de Saint-Eustache pendant des semaines. L’eau risquait de déplacer l’enclume, de la faire flotter ou peut-être couler, comme une ancre, au fond de ma mastoïde droite.

Depuis plusieurs mois, je sais que l’enclume a bougé, qu’elle n’est plus à sa place. Je n’entends plus très bien, à droite. L’autre jour, au bar, mon oreille grichait matériellement — je ne sais comment le dire autrement — comme une vieille télé. L’été dernier, j’ai évité de justesse un accident de vélo : je n’avais pas entendu les cyclistes arriver derrière moi. Ces temps-ci, ça m’arrive souvent de penser que quelqu’un cogne à la porte, alors que c’est le voisin du dessus qui vaque à ses activités. Je ne sais plus d’où vient le son, je fais l’expérience de la désorientation.

*

Flaming Ears (1991) se situe en 2700, dans un univers dystopique sombre et difficile à déchiffrer. Le film s’amorce par une scène de sexualité entre Volley et un buffet dans un entrepôt de meubles ; la jouissance est suivie d’une flambée générale : pyromane, Volley fait tout brûler, y compris l’œuvre imprimée de Spy, artiste de bande-dessinée. Créé par l’explosion intentionnelle, le « conflit » entre Volley et Spy cadre le film, mais celui-ci est surtout prétexte à une exploration des relations (sensuelles, sexuelles, plus rarement amoureuses) qui lient un ensemble de personnages, dont Spy, Volley, Nun et Magdalena.

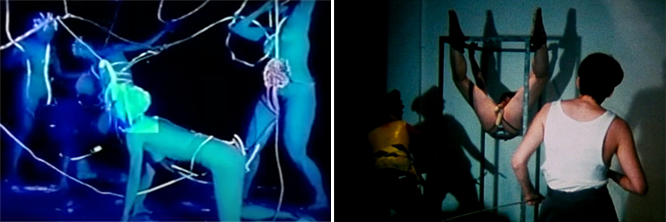

Ashley Hans Scheirl, qui co-réalise Flaming Ears en 1991, mène aussi de front, dès la fin des années 1970, une pratique artistique subversive, qui superpose un ensemble de supports [1] (la performance, la vidéo, la peinture, le papier, la musique, etc.). Iel explore les potentialités et les limites d’un corps extirpé de la logique binaire et des limites de la chair. Dandy Dust (1998), un autre de ses projets, s’inscrit dans cette pratique. Dans ce film, le personnage éponyme s’évade loin de son lieu de naissance, « the planet of Blood & Swelling », où iel a été abusé·e par son père et pourchassé·e par sa mère, et part pour la planète 3075, où des cyberdykes sont relié·e·s de manière orgiaque et amniotique par des tubes (et fluides) divers. Dandy Dust revit alors plusieurs souvenirs, traverse le temps et l’espace, nait et renait, se transforme et est transformé·e par toutes les personnes qu’iel rencontre. Le film, où le 18e siècle rencontre le steampunk à travers les aventures spatiales et corporelles du personnage, tient parfois du vidéoclip, mélangeant stop motion, illustrations, effets spéciaux et expérimentations VHS.

:: Ashley Hans Scheirl dans le rôle-titre de Dandy Dust (1998) [sixpackfilm]

Flaming Ears et Dandy Dust sont des films puissants, qui par leur caractère expérimental m’ont invitée à m’abandonner à leur esthétique éclatée et décalée, à leurs couleurs vives et saturées, et à leur narration chaotique ou extrêmement ténue. Je ne peux pas dire que ça a été facile. Les regarder m’a placée dans une position de fascination visuelle complète, de tension et parfois d’irritation en raison de l’histoire très mince et des répétitions (de plans, de scènes : le personnage de Dandy Dust renait, par exemple, plusieurs fois). J’étais souvent perdue. Je ne savais pas par quel angle les aborder, surtout dans une revue de cinéma où j’écris pour la première fois.

Pour Sara Ahmed, « les moments de désorientation sont vitaux. Ce sont des expériences corporelles qui retournent le monde, ou qui décollent le corps de son sol » [2]. Le monde et les choses apparaissent alors sous un autre angle. Ils nous ramènent à notre corps, à nos mains, à l’histoire des choses que nous touchons. Mais « [l]e corps peut être réorienté, si la main qui se tend trouve quelque chose pour stabiliser une action » [3]. Le contact avec un sol sécurisant ou un objet familier peut nous permettre de retrouver une forme d’intimité avec l’espace.

Pour l’instant, je ne sais pas où aller ni où poser la main, les pieds. Mais je peux tendre l’oreille gauche.

*

Hier dans le bain, les oreilles sous l’eau et le visage à la surface, les bulles de savon éclataient tout près de moi. J’ai parlé d’une vieille télé — je crois que mon enclume déplacée laisse plutôt entrer le son avec l’intermittence de l’éclatement des bulles de savon.

*

J’ai mis du temps à identifier ce que je sentais dans mon corps pendant le visionnement de Flaming Ears puis de Dandy Dust. Je ne savais pas d’où venait le son, c’est comme si le film se déroulait à plusieurs vitesses. Par habitude, j’ai pensé que c’était moi qui étais suspendue entre ce que je voyais et ce que j’entendais — suspendue n’est peut-être pas le bon mot, épinglée peut-être. C’est comme si le son arrivait par mon estomac. C’est dans mon œsophage que je sentais le matériau sonore du film m’atteindre, comme s’il se frottait contre l’intérieur de mon ventre. Durant mon visionnement de Dandy Dust, l’arrière-fond que constitue pour moi le son surgissait à l’avant-plan, sans que je ne me l’explique vraiment. Le travail sur le décalage sonore m’est apparu clairement, je ne sais quand : les voix sont trafiquées, cohérentes avec l’image, mais désynchronisées, le bruitage est très matériel, d’une concrétude certaine, comme s’il était le sol que je pouvais toucher avec mes mains.

*

Flaming Ears commence sur fond noir. On entend des coups, des pas précipités, une explosion. « In the year 2700 — the year of the toads — Asche was a burnt out city. / Too big for its souls, who gathered in dark caverns / it was an unruly ferocious animal ready anytime to pee into the face of death. / And its inhabitants exhibited a similar temperament. The chances of saving a pure heart were slim. »

Je ne sais pas qui est le cœur pur dans cet univers « féroce et indocile ». Est-ce Spy (Dietmar Shipek), l’artiste qui publie sous le titre Black Heart Pirate, et qui est battue par une milice alors qu’elle se rend au club où performe Volley (Ursula Pürrer) pour lea confronter ? Est-ce Nun (A. Hans Scheirl), un·e cyborg habillé·e de latex rouge chatoyant, qui est en couple avec Volley, et qui s’attache à Spy, dont iel prend soin en secret de Volley ?

:: Volley (Ursula Pürrer) dans Flaming Ears (1991) [Kino Lorber]

:: Nun (Ashley Hans Scheirl) dans Flaming Ears (1991) [Kino Lorber]

À la fin, Spy et Nun semblent s’éteindre et renaître tour à tour dans la lumière naissante. L’atmosphère de menace et de danger, de séduction et d’érotisme, se dissout dans l’aube. Les crapauds se taisent et se cachent. Dans Flaming Ears, l’amour a les aspérités d’une science occulte.

*

Je m’avance peut-être, mais j’ai l’impression que l’histoire de ces deux films est similaire à de nombreuses œuvres d’artistes lesbo-queer et trans, qui sont redécouvertes des années après leur parution souvent confidentielle. Paru en 1991, réalisé par Ursula Pürrer, Ashley Hans Scheirl et Dietmar Schipek, le film autrichien Flaming Ears/Rot Ohren Fetzen Durch Asche est longtemps passé sous le radar. Les bandes originales (tournées en Super 8 puis agrandies en 16 mm) ont été perdues, et le film a été restauré en 2022 à partir des négatifs conservés en 16 mm et des bandes-son. Bien que plusieurs travaux universitaires sur le cinéma trans en font une analyse détaillée [4], le gardant pour ainsi dire en mémoire, Dandy Dust est encore moins connu. Ce « cyber punk cyber splatter » a été réalisé par Ashley Hans Scheirl en 1998. J’ai pu le regarder puisqu’une personne l’a déposé sur une plate-forme de visionnement en ligne il y a un an. Dandy Dust radicalise certains des aspects de Flaming Ears, en misant sur ce que Scheirl nomme en 1997 l’éclaboussure (« splatter ») dans son article « Manifesto for the dada of the cyborg-embrio ».

SPLATTER IS RITUAL OF

SEPARATION & MELTING [5]

Scheirl poursuit : « In ‘drama’ the story is constructed to send the main protagonist on a quest: through conflict to resolution. In ‘splatter’ the plot serves the spectacle of dis/solution. » [6]

L’identité de Dandy Dust et l’univers entier du film se dissolvent et se reconstruisent dans toutes les directions. Le manifeste que publie Scheirl éclaire le projet de Dandy Dust en l’inscrivant dans une relecture dada du cyborg de Donna Haraway. Le texte, repère familier, matériau où je sais identifier les voix, aide à m’orienter. J’y trouve même de quoi sourire.

« =Woman in their 40ies becoming experimental boys= shall we call it // odd // well organized rebellion from inside // now we call it // new // Dada d@ddy machine » [7]

*

Les scènes de Flaming Ears me donnent l’impression d’arriver chaque fois dans une pièce où mes yeux doivent s’habituer à la noirceur. Je ne distingue pas les yeux des personnes qui parlent. Les plans occupent parfois le tiers de l’écran, petites bandes qui m’autorisent à voir à travers une fente, un entrebâillement, un miroir de voiture. Il y a quelque chose d’une grammaire de l’intermittence qui touche tout, les corps, l’image, la musique. La ville postapocalyptique Asche est tout entière plongée dans la nuit (jusqu’à la fin où l’aube se lève), et la lumière capte par moments le rouge dominant des gants, du rouge à lèvres, du sang. Des personnes dansent au club où travaille Volley, le noir des vêtements luit dans la pénombre. Les couleurs sont loin d’être en demi-teinte : elles sont au contraire saturées au maximum. Elles ont la même densité que l’obscurité.

Dans cette ville où les personnages se confrontent à l’opacité du monde, les relations entre les différents personnages sont marquées par le désir, la violence, le danger. Le film mélange du stop motion, des illustrations, des cutouts. C’est visuellement incroyable. Les dialogues, peu nombreux, ont parfois le caractère cryptique de certains poèmes. « The revolution of love is bloody » dit Magdalena en arrivant chez Spy, dans le premier dialogue du film. « I shall taste blood. Your ears will tremble and take off », rétorque un peu plus tard Spy, enragée de savoir son travail parti en fumée. Avant l’amour, il y a le sang et le feu : celui d’un monde queer qui nait et renait des cendres, de la violence.

:: Au club, Flaming Ears (1991) [Kino Lorber]

La pénombre persistante donne également lieu à différentes scènes à la charge érotique forte. J’ai rarement vu des plans aussi évocateurs d’une sexualité et d’une sensualité kink. Volley, au club où iel travaille, est pris·e en charge par deux personnes vêtues de cuir, et s’abandonne à leurs fouets et leur bouche. Magdalena conduit une voiture, Volley lui ordonne de se ranger, iels s’arrêtent quelque part et sortent. Volley lui demande de mettre des gants jaunes, dont on aperçoit le latex huilé chatoyer dans la nuit. On lea voit ensuite de dos, à quatre pattes, dans un rayon de lumière, haletant·e, une main gantée posée à plat sur son échine.

*

Les osselets sont les plus petits os du corps humain. Le marteau, l’enclume et l’étrier composent une chaîne irrégulière, qui relaie et amplifie le son. L’enclume serait la plus lourde d’entre eux, mais elle serait aussi la plus petite, coincée entre les deux autres. J’épluche internet à la recherche d’une image. Le petit os a la forme d’une vraie enclume, mais ressemble aussi, étrangement, à une dent ; le petit osselet se situe à la verticale comme une molaire. Quand je passe la sécurité à l’aéroport, je me demande souvent si les agents de sécurité voient ce minuscule appendice debout, qui n’est pas d’os, mais de titane.

*

Flaming Ears et Dandy Dust composent des univers dans lesquels les langages visuels, textuels, cinématographiques se mélangent, où le genre et les identités ne se stabilisent pas, mais prennent autant d’expansion que le temps et l’espace. Je crois qu’ils réussissent leur projet de « transcender les limites de la matière » [8].

BIG AND SMALL, GOING THROUGH, THE DIMENSION

‘SCALE’, INSIDE/OUTSIDE

THE POLITICS OF BULGE AND CAVITY [9]

*

L’enclume est un support sur lequel on frappe un autre objet de fer ou de métal pour le façonner, lui donner une certaine forme. Chaque fois que j’entends un bruit, le son frappe mon enclume et donne forme au monde. J’essaie d’imaginer où elle se trouve en ce moment, petit élément de métal dans un tissu de chair et d’os, infime appendice cyborg, qui se rappelle à moi par intermittence. Son déplacement se noue aux miens.

*

La désorientation n’est pas nécessairement radicale, dit Ahmed. Elle peut aussi être une manière de défamiliariser le monde pour le rendre hostile à certain·e·s. Elle a cependant le potentiel de « créer de nouvelles directions », de recomposer un « monde oblique ». Elle peut fonder pour Ahmed une politique queer, pour autant que nous soyons ensuite réorienté·e·s, que nous trouvions un endroit familier où poser la main. Je me dis parfois que mon enclume est queer, qu’elle est une technologie de désorientation partielle : j’approche toujours le monde par la gauche.

Flaming Ears et Dandy Dust sont comme les petits os d’une chaîne imbriquée, intermittente et essentielle de films queer : ils s’insèrent entre de multiples productions qui relaient les langages d’univers autres, minuscules enclumes qui frappent contre le monde pour lui donner une autre forme.

[1] Le site web de l’artiste donne une bonne idée des différents projets : https://www.ashleyhansscheirl.com

[2] Sarah Ahmed, Phénoménologie queer. Orientations, objets et autres, trad. de Laurence Brottier (Montréal : Éditions de la rue Dorion, 2022), 231.

[3] Idem.

[4] Voir notamment Eliza Steinbock, « Shimmering Multiplicity: Trans Forms in Dandy Dust and I.K.U. from Dada to Data to D@D@ », dans Shimmering Images. Trans Cinema, Embodiment, and the Aesthetics of Change, (Durham : Duke University Press, 2019), 107-144, en ligne, https://www.jstor.org/stable/j.ctv125jq9c.8, consulté le 10 mars 2025.

[5] Ashley Hans Scheirl, « Manifesto for the dada of the cyborg-embrio », dans Sue Golding (dir.), The Eight Technologies of Otherness (Londres/New York : Routledge, 1997), 54.

[6] Ibid., 54.

[7] Idem.

[8] Hans Scheirl, op. cit., 56.

[9] Ibid., 55.

*

Rachel Nadon est professeure de littérature québécoise à l'Université Laval. Née à Saint-Eustache, elle aime inviter tout le monde au ciné-parc.

|

envoyer par courriel |

| imprimer | Tweet |