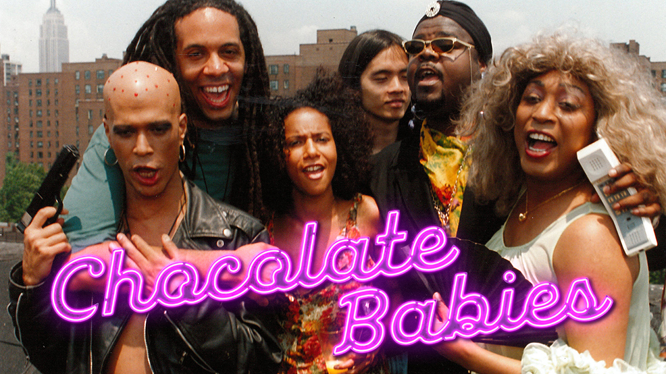

:: Claude E. Sloan (Max), Stephen Winter (réal.), Suzanne Gregg Ferguson (Jamela), Jon Kit Lee (Sam), Dudley Findlay Jr (Larva) et Michael Lynch (Lady Marmelade), sur le tournage de Chocolate Babies (1996) [Open City Films]

Dans son premier film initiatique et extravagant, Stephen Winter, souvent qualifié de père du cinéma queer noir moderne, met en scène une émouvante satire politique et transgressive. Il y décline les aventures d’un groupe de révolutionnaires QTBIPOC imparfait·e·s et majoritairement séropositif·ve·s qui performent une série d’attaques contre des fonctionnaires locaux coupables de corruption politique en pleine crise du sida. Parmi ces joyeux·se·s criminel·le·s figurent des drag-queens noires à la réplique délicieusement subversive, une chanteuse trans noire, une mère noire et leur camarade activiste asiatique et homosexuel. Ensemble et chacun·e de leur côté, Max Mo-Freak, Larva, Jamela, Lady Marmalade et Sam s’organisent et mettent en scène plusieurs agressions inattendues, colorées et brillantes : des micros ouverts, des fêtes clandestines sur les toits de la ville, des manifestations mélodieuses et étranges dans la rue, des altercations et manifestes poétiques, des enlèvement et menaces. Malgré la précarité et la souffrance, le groupe de splendides délinquant·e·s queers tente aussi bien que mal d’exécuter leur vilain attentat : kidnapper un politicien dans le placard, un réformiste hypocrite dont la carrière est consacrée à la victoire du camp ennemi conservateur. Toutefois, lorsque leur mission est menacée, rompue par des affects dévoués et troubles, les membres des Chocolate Babies commencent graduellement à perdre de vue leur but ultime et leur loyauté les un·e·s envers les autres dans un décor foncièrement tragicomique.

Chez Winter, la célébration du corps comme arme biologique renverse le stigma autour des corps queers, et plus particulièrement ceux racisés et séropositifs. Les liens entre malignité et queerness sont d’autant plus investis par le piratage des conventions sociales, opéré afin d’exiger l’autonomisation sexuelle des corps antagonisés par la sphère cishétéropatriarcale et suprémaciste blanche. Dans Chocolate Babies, le corps social est déjà malade, et c’est le cishétéropatriarcat, ainsi que tous les appareils de la droite conservatrice, qui sont le véritable virus. La révolution consiste à les faire chuter en portant avec fierté ses blasons de pirates et de bandits sexuels. L’objectif est donc d’intimider, de terroriser et de saboter la surveillance répressive ainsi que les violences homophobes des représentants conservateurs de la ville de New York, soupçonnés d’amasser des listes secrètes de noms de personnes séropositives pour des raisons malveillantes et despotiques. Car il faut se rappeler que la panique morale entourant la propagation du sida dans les années 1990 a notamment été causée par une gestion médiatique lacunaire et alarmiste (alimentée par des biais déjà homophobes, racistes, transphobes, putophobes, etc.) et a mené à plusieurs formes de répression. Au lieu de mettre sur pied une campagne de sensibilisation, le gouvernement américain a plutôt décidé de mener une chasse aux sorcières. La déshumanisation totale à laquelle ont été exposées les personnes séropositives a également été une des raisons pour laquelle celles-ci n’ont pas bénéficié de soins ni de ressources appropriées qui auraient pu sauver de nombreuses vies. Ainsi, dans Chocolate Babies, cette panique morale se mute en un désir de foutre le bordel dans l’ordre bourgeois et dans la politique institutionnelle. Naturellement, l’heure est à la violence, à l’autodéfense collective par celleux qui affrontent les menaces d’enfermement, d’extermination et de mort. Il en résulte une communauté qui demeure toujours aimante, décomplexée et désirante, d’autant plus car elle se bat au nom des droits fondamentaux à la vie, à la dignité et au soin.

[Open City Films]

I got AIDS damn it, and I got it by sucking dick and fucking sticking needles in my arms, and the government doesn't give a shit! I am not innocent; I was never innocent. But I am strong! Just picture it. If I was a weak woman, I'd be out killing motherfuckers! — Lady Marmalade

Chocolate Babies a été entièrement filmé sur pellicule Fuji, nous exposant donc à une luminosité onirique, vaporeuse qui résonne à merveille dans un ensemble de couleurs explosives. Il n’y a pas d’autre façon de mener la révolte, de défendre le droit à la vie des personnes QTBIPOC séropositives : l’ambiance est à la fête et l’État est le premier plat servi. Pour mettre en scène tant de détails stylistiques et narratifs, une esthétique incandescente afro-queer s’impose, nous contamine par sa force vitale. Nous voici charmé·e·s par la couronne de cristaux en plastique que porte souvent et fièrement Max Mo-Freak, les draps de soie mauves et les tissus qui claquent au vent comme des ailes sur les toits de la ville de New York, l’altérité du fleuve qui scintille dans tous ses replis, les jeux de lumière et les fluides corporels qui oscillent entre blessure et désir, le bandeau fluorescent de rose aveuglant le conseiller municipal Melvin Freeman lors de son ravissement, les maquillages, paillettes et bijoux, les peignoirs étincelants et les perruques de Lady Marmalade… L’image est belle, douce, désirable et souveraine dans sa révolte. Par moments, dans l’étourdissement du chœur emporté par la colère, nous sommes projeté·e·s parmi les membres de la foule inquisitoire, nous crions les mêmes chants libérateurs, brandissons nos brochures de propagande antifasciste et nos cuillères souillées contre les bourreaux du suprémacisme blanc et conservateur.

Who here is HIV positive? Come on! Don’t disappoint me! Well, I’ve got news for you... We are all HIV positive! You, you and you, and you, and your brothers and your sisters and all your childrens. AIDS is number one on the charts, as the number one killer of black women. I am Jamela, and HIV positive. Positively dangerous when I’m pissed, so don’t try it! — Jamela

Dans une entrevue accordée à Peter Knegt, animateur de l’émission Here & Queer (CBC Arts), Stephen Winter explique son choix quant à l’usage du film Fuji : « Fuji was better than Kodak for doing brown skin and Black skin, it also just makes things look gorgeous and sort of cotton candy-ish, and I wanted it to be pretty like that. » À plusieurs reprises, dans ses entrevues, Stephen Winter mentionne qu’à l’époque de Chocolate Babies, « faire un film queer » signifiait « faire un film queer blanc ». Dans Let the Record Show: A Political History of ACT UP New York, 1987–1993, l’autrice et activiste Sarah Schulman (auquel Winter fait lui-même référence) abonde dans le même sens. Dans le film et dans le livre (qui offre l’histoire politique la plus complète jamais rassemblée sur ACT UP [AIDS Coalition to Unleash Power], l’action directe contre la criminalisation du sida et les différentes stratégies d’organisation militante issues de multiples communautés QTBIPOC face à la crise du sida), il est question de trouver les moyens de mettre les personnes racisées de l’avant et ce, dans une célébration, une lumière, une force qui ne les condamne pas au misérabilisme ou au fétichisme. Winter creuse allègrement cette mémoire queer révoltée pour construire un arsenal de combat politique qu’il offre à ses personnages. Mais dans sa réalisation également, Chocolate Babies emprunte au documentaire dans le sens où il puise dans cette histoire collective mais aussi car il nous expose à des réalités sociologiques afin de nous inviter à agir concrètement dans une lutte inclusive contre le sida.

[Open City Films]

The AIDS acquisition files… You’ve heard of them? Uh-huh. So, you want the government knowing who you are, and where you are and who you’re fucking and when you’re fucking? And what your HIV status is, even before you do? Hell nah! To the death! To the death! — Max Mo-Freak

Les statistiques démontrent qu’en ce qui concerne les violences et oppressions systémiques liées à l’identité de genre, les corps les plus marginalisés sont ceux des femmes trans et racisées. Celles-ci subissent le plus d’attaques physiques, psychologiques. Elles sont les plus exposées au risque de contracter le VIH et les personnes les plus brutalement assassinées dans certains pays comme les États-Unis.

Dans un contexte où nous sommes témoins de génocides (en Palestine, au Congo et au Soudan notamment), où les incarcérations et les déportations de masse se multiplient à l’initiative d’un gouvernement américain autoritaire, oligarque et technocrate, où la pénurie de logements habitables et abordables menace sans cesse les personnes queers, trans et racisées, où le budget du SPVM augmente à 826 millions de dollars alors que se poursuivent les tueries, ne rien faire n’est plus une option et tout silence est complice. Pendant que les discours, les politiques et les rétroactions fascistes se mettent en place, haut et fort, partout et violemment, comme les personnages de Winter dont nous sommes les héritier·ère·s, nous n’abandonnerons pas l’artillerie et nous ferons justice par nos moyens. C’est pourquoi revisiter des films tels que Chocolate Babies s’avère essentiel afin d’activer le potentiel révolté de nos luttes, celles qui nous permettront peut-être, un jour, de vivre au-delà de la survie.

You think that shit was scary? Mortals may address me as The Larva. And I’m the only infected person in the history of AIDS who hasn’t lost weight. You better be scared! — Larva

*

Sayoko écrit et fait la fête. Dans une autre vie, iel était libraire. Adepte des farces et des reliques, ses premières passions sont l’amour pour autrui et la critique de l’autorité.

|

envoyer par courriel |

| imprimer | Tweet |