« Pour rêver profondément, il faut rêver avec des matières. »

— Bachelard

Par un concours de circonstances, la première projection à laquelle j’ai assisté, dans la foulée du déconfinement, fut First Cow de Kelly Reichardt, alors que j’avais plus tôt prévu de retourner en salle avec Uncle Boonmee d’Apichatpong Weerasethakul. Sans réaliser sur le coup que je troquais un buffle d’ouverture contre une vache protagoniste, le premier me laissa plutôt froide pour des raisons que je soupçonne à présent d’être techniques : la qualité de la projection ce soir-là laissait en effet à désirer, de sorte que mon attention ne parvenait pas à adhérer aux scènes de forêt et de nuit qui m’étaient présentées et cette incapacité même à adhérer à l’image se mit à m’exaspérer à un point tel que je pris en grippe le film de Reichardt, d’autant plus qu’il était encensé par mes proches. Je me sentis aussi très justement punie de la lâcheté qui m’avait fait rater la projection du Weerasethakul la semaine précédente, à cause d’une soudaine répulsion à l’idée d’affronter la salle, seule et masquée.

Or, la seconde amorce vers Uncle Boonmee fut cette fois mise en échec par un problème de placement de corps dans la salle — je reçus un appel du cinéma pour me demander si je connaissais un certain François P.…, mon voisin immédiat présumé, ce à quoi je répondis par la négative, non sans avoir songé pendant une longue seconde à contacter la personne et justifier un tel voisinage improvisé. Puis, une troisième tentative allait de nouveau se solder par un échec, une rumeur covidéenne surgie dans mon cercle m’obligeant à observer le confinement des quelques jours succédant le dépistage et à annuler la séance. Sans savoir dès lors quand je pourrais enfin voir un film dont j’avais déjà raté la sortie triomphante dix ans plus tôt et que certains de mes amis n’hésitaient d’ailleurs pas à dire qu’il était fait pour moi, non sans m’intriguer sur ces films envers lesquels certains proches nous voient promis, à la façon d’âmes sœurs ou d’amoureux potentiels, aussi commençai-je de rêver de Uncle Boonmee à la façon d’un rancart prometteur, avec son récit faussement hasardeux de ratages, de motifs souterrains, de retards historiques et de lumière voulue (« l’amour appartient à l’ordre (dionysiaque) d’un Coup de dés [1] »). Mais davantage, plus je lisais sur le film, plus je méditais sourdement son titre complet (Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives) et plus je me persuadais sans tout à fait me le dire que la séance avait déjà commencé, alors même qu’elle n’avait de cesse de se dérober sous mes pieds et que l’expérience comme telle du grand écran était devenue si lointaine.

Et il me semble a posteriori que je n’avais pas tout à fait tort ou du moins que cette sensation de cinéma d’avant le cinéma s’inscrit de plain-pied dans ce que fomente Uncle Boonmee. C’est du moins dans une forme d’avant-scène, ou de « déjà », que le film campe son ouverture. Dans un déjà qui lentement se révèle au spectateur faisant retour en salle en quête de son propre amour du cinéma, — amour dont le thème de l’image analogique constitue, dans le film, l’un des repères —, survenant toutefois, avant même que l’image ne prenne place, lorsqu’une exergue sur fond de bruissement de la jungle, — cette texture sonore si caractéristique de l’œuvre de Weerasethakul que le son des grillons m’y fait désormais systématiquement penser — annonce : Facing the jungle, the hills and the walls, my past lives as an animal and other beings rise up before me.

Se souvenir de ses anciennes vies. Un schème qui m’a renvoyée, de manière intuitive, à la « vie posthume des images » étudiée par Aby Warbug et son cercle, soit à des parcours et à des modalités de transmission de certaines images prégnantes hantant le répertoire occidental. Pouvais-je croiser cette forme de (sur)vie par laquelle un geste, pris dans une forme, se répète en dynamisant la charge affective qui lui revient, sous l’effet du transfert et de la réappropriation — ces « formules de pathos » papillonnant de médiums en médiums, d’Ouest en Est, de Nord au Sud, de l’Antiquité à la Renaissance et de la Renaissance au début du 20ème siècle — et le principe de réincarnation convié par Uncle Boonmee ? Il me sembla que non, bien que j’y suis mentalement revenue sans cesse, sans doute parce que dans les deux cas, la mémoire et le médium y sont interpellés dans leur relation intime, que le procédé de la métamorphose y est central et qu’il y est question de hantise, de fantôme, de retours. Seulement, à l’après de l’après-vie (Nachleben) de l’image chez Warburg me semblait correspondre ce déjà qui, d’une séance de projection atermoyée et dès lors rêvée, s’immisçait dans le sujet même de la réincarnation.

C’est bien connu, Uncle Boonmee trouve son inspiration dans l’adaptation libre du récit d’un moine bouddhiste, et son principe d’organisation dans le choix d’inscrire les différents sous-récits mis en scène sur le support de six bobines de film 16 mm dont chaque séquence laisse voir des styles distincts. En entrevue, Weerasethakul se fait à la fois clair et allusif quant à son film : tout à fait clair lorsqu’il est question de rendre hommage aux influences qui ont façonné sa cinéphilie, les séries de télévision, films et mythes thaïlandais, quelques références au cinéma occidental, de même que le support et l’esthétique de la pellicule ; volontairement plus allusif lorsqu’il est question de fournir une explication arrêtée. Il explique ainsi que : « The film’s narrative is a mixture of different memories and imaginations » — celles des autres, des films et des siennes —, ou bien qu’« it’s about time and death », ou encore qu’« it’s about how time affects us, how it triggers certain emotions, and how it helps audiences have a particular relationship with cinematic time [2] ». Chose certaine, Uncle Boonmee est frappé d’un rapport à la mémoire, à la processualité du temps et de manière réflexive, au cinéma, à la fois comme captation de temps, comme récit et comme expérience sensorielle, mais également comme proposition avec ses zones franches d’indétermination. Cette part d’indétermination assumée, dans le film et en entrevue, est une invitation tendue au spectateur à vivre de façon personnelle la vie des images qui lui sont montrées, à se les approprier dans l’investissement qu’il se désigne à lui-même et à interpréter, affranchi d’un dictat narratif resserré, ce qu’il ou elle voit. Et qu’est-ce qu’interpréter sinon faire retour vers ce que l’on sait, soi, sa vie, son territoire propre, vers la somme des déjà que nous cumulons, à rebours d’une mémoire hétérogène dans laquelle couler la sienne propre.

Il apparaît presque étrange de célébrer le dixième anniversaire d’un film, tant le temps du cinéma est long et court à la fois et tant le temps historique semble avoir quitté subrepticement le présentisme que lui diagnostiquait François Hartog en 2003. Quel temps pour le cinéma, quelle temporalité pour notre présent, quel(s) temps pour le spectateur ? Un buffle thaïlandais vit de 25 à 30 ans, selon son état sauvage ou domestiqué, de même qu’on estime le temps d’une génération humaine, peu ou prou, à 25 ans. Évidemment, ces considérations sont intempestives. Elles ne me servent qu’à réfléchir la relativité des sensations de temps, temps des médias, temps humain et temps historique, ou plutôt leur indissociabilité même, et à tenter d’enceindre un rayonnement qu’a exercé la fiction que m’a tendu Weerasethakul.

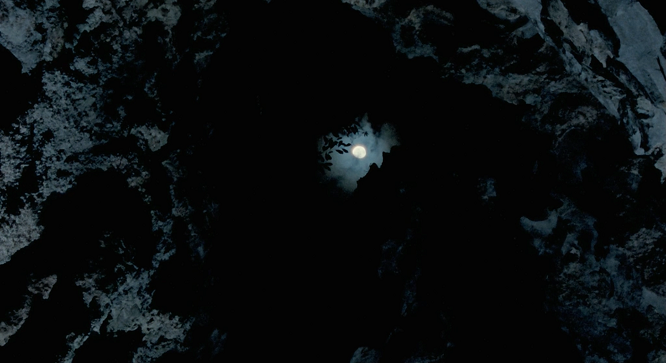

À travers cette nuit américaine qui peaufine le regard en le faisant se plisser, ce feutre de l’entre chien et loup que les volutes de la fumée du sol distendent, je devins immédiatement ce buffle d’ouverture qui parvient à s’échapper et à rejoindre la jungle. Non pas que le film fonctionne sur un principe d’identification. Ce serait plutôt que la vitalité insufflée à l’animal, telle une toute première respiration filmique, nous fait saisir sans parole une puissance de vie infléchie par l’idée du déjà de l’exergue, se traduisant dès lors par la sensation que le buffle est un siège, une forme, l’image-enveloppe de l’âme longue qui l’habite, d’ores et déjà. Et ce n’est pas tant l’intentionnalité que l’on puit déceler dans la ruse par laquelle l’animal parvient à se défaire de la corde le retenant à son arbre qui charrie cette puissance de vie que la capture dans un cadre fixe de l’image, qui s’offre, à la fois banale et exubérante, comme tranquillité agissante, comme petit mugissement dans l’aube.

Dès ces quelques plans d’ouverture, s’exerce en effet une telle tension, une telle possibilité d’absorbement [3], comme si la surface de l’image développait l’opulence des choses montrées, ce fond de jungle dans lequel enfouir ou suspendre sa propre vie, ces lumières se saisissant du temps. Une densité diffuse de percepts que le regard de l’animal vient ramasser, lorsque, au croisement d’un papillon voletant dans le cadre par inadvertance, il traverse l’écran et se plante en nous. Nous nous savons regardés par le buffle et de fait, nous le serons dans l’instant d’après par une autre forme de vie, ou peut-être la même, de manière encore plus énigmatique et saisissante. Cette paire de yeux rouges crevant la mer végétale de vert et de bleu, et qui, ainsi amenée par le buffle, produit un effet de relance et puis, de légère peur.

Voir se lever ses vies passées devant soi : qui possède ce regard, cette façon de faire ? Est-ce nous spectateur qui sommes supposés incarner cet individu envisageant la jungle, les montagnes, les vallées, et regarder ses vies passées comme animal et autres êtres devant soi, ce buffle, ce bipède chevelu de la fiction qui nous toisent en retour ? Est-ce Boonmee que nous sommes sur le point de rencontrer ? Est-ce simplement ce moine dont s’inspire la fiction ? Ou plutôt, sur le fil de quelle charnière ce « voir se lever ses vies passées » se situe-il ? Cela reviendrait sans doute à trahir le film de Weerasethekul que de tenter de vouloir répondre trop précisément à ces questions aux connotations récursives. Mais je ne peux néanmoins m’empêcher de penser que les références à la photographie dans Uncle Boonmee contiennent quelques pistes à suivre pareillement à des chemins de jungle en lesquels se faufiler.

Car d’abord, c’est par la photographie et plus précisément en subissant à travers elle l’impact d’un « déjà » que Boonsong, fils disparu de l’oncle Boonmee, surgi de la jungle, nous dit avoir entamé sa transformation et être devenu la créature qui nous regarde, c’est-à-dire ce singe fantôme au regard rougeoyant et photosensible, pour ne pas dire cette chambre noire animalisée. Lorsque Boonsong raconte à sa famille que c’est en s’initiant à l’« art de la photographie » — se rappelant avec une petite hésitation comment nous nommons cette pratique, souvenir embué de sa vie d’humain et portant un regard caméra comme pour mieux peser le poids du terme « art de la photographie » —, et plus singulièrement, en découvrant l’empreinte photographique d’un singe capturé — hommage ostensible à Blow-up —, il relie ainsi l’apparition de l’image du singe sur le négatif à la cristallisation d’une obsession qui l’aura poussé dès lors à arpenter la forêt sans relâche, à la recherche de ce qu’il deviendra.

Son apparition conjuguée à son récit interpelle deux manières de lier, sinon de fondre, le passé dans le présent et de la sorte, de souder ces espaces d’expérience à la mort imminente de Boonmee. C’est à la fois le film comme façon de se faire rencontrer dans un espace commun morts et vivants et la photographie comme façon de rendre présent le passé qui, s’enchâssant l’un dans l’autre, mettent le passé en mouvement ou défont les contours fixes de chacune des temporalités à l’œuvre, et davantage, nouent un chassé-croisé entre ce que vivent les personnages et la référence obvie aux capacités d’ouverture temporelle des médiums — photographie et cinéma —. La captation photographique ouvre le passé du présent et appelle le futur d’une autre vie ; le film, en son mouvement, rend possible le récit de cette ouverture même.

Et puis, la présence à table de Boonsong, précédée par celle de Huay, femme défunte de Boonmee ressurgie elle aussi à l’état transparent de fantôme et qui a, pour sa part, perdu toute notion du temps, nous rend complice non seulement de retrouvailles inédites, mais d’une configuration temporelle qui, à force d’être incarnée dans des personnages, devient de plus en plus familière quoique toujours étrange. Familière par la connaissance que semblent avoir tous et chacun l’un de l’autre, malgré l’écart d’état de vie qui les caractérise, étrange parce l’écart semble vécu sans peur, sauf pour quelques sursauts de surprise, si minimes qu’ils font sourire. Familière encore aussi parce que la participation de la photographie dans ce segment du film pourrait à raison nous renvoyer par exemple à des considérations ontologiques — pensons à Bazin et à la photographie comme empreinte, comme embaume du temps — et jouer ainsi un rôle originaire, ou encore renvoyer à la notion de photogénie tant la riche gamme de moments du jour et de la nuit filmée tout au long d’Uncle Boonmee souligne ce travail et tant elle paraît dans cette partie du film pratique de révélation. Il semble alors tout à fait réducteur de lui faire porter la dimension mortuaire qui lui est souvent associée dans la pensée occidentale. Et c’est aussi là qu’affleure, il me semble, une certaine étrangeté et altérité, auxquelles lier le pouvoir photographique de contredire le temps linéaire certes, mais dans le même temps, à partir desquelles interroger la mélancolie qui est souvent associée à cette perturbation. La mort, le passé, et métonymiquement la photographie dans Uncle Boonmee, n’apparaissent pas comme quelque chose contre lesquels se braquer ou lutter. Plutôt, la photographie relance la mémoire, mais elle le fait sans larmes, sans révolte, sans ce pathos de la mort dont nous avons tant l’habitude. D’ailleurs, si Boonmee a l’idée de montrer les images photographiques de ses funérailles à Huay, cela ne semble être fait que pour souligner qu’il s’agit certes d’un moment important, mais qui se célèbre au même titre que les autres, qui se regarde tranquillement comme on regarderait des images de famille et qui n’est pas vécu comme une perte irrémédiable.

La photographie capte, mais ne momifie pas ou plutôt ne durcit pas la mort, ne reconduit pas tant l’idée d’un passé délibérément clos sur lui-même, qu’elle fraye des possibilités processuelles de projection et de multiplication de formes de vie. Elle invite à ce que l’on se rende dans la jungle et fait ainsi du « déjà » inscrit dans l’image un devenir singe-fantôme. Plus qu’un point de distance présentifiée mélancoliquement contemplé, la mémoire qu’elle agite m’évoque une eau qui dort et que l’on réveille, et qui exemplifie la fluidité que Bachelard associait à sa matérialité [4]. Cette eau-même dans laquelle la princesse vieillissante qui regrette sa jeunesse du récit suivant se mire et s’enfonce, après s’être entretenue avec un poisson-chat. Là où elle se transforme sous l’effet d’un rapport sexuel avec la déité. Ou encore l’espace du rêve, pour rester près de Bachelard, cette grotte dans laquelle Boonmee désire aller mourir lorsqu’il se sent prêt à partir et où il évoquera à Jen, Huay et Tong, son dernier rêve, à propos d’un futur où les gens du passé, pourchassés par les représentants d’un gouvernement autoritaire, disparaissent lorsque leur image est projetée sur un écran.

Précisons que ce sont alors des inserts photographiques qui illustrent le rêve et sa temporalité. Qui voyons-nous ? De jeunes militaires pris au quotidien, entourant parfois un singe (une personne déguisée) au cou duquel une corde est passée (en un rappel de la corde au cou du buffle du départ) ou encore prenant eux-mêmes des photographies. Or, ces images-ci renvoient aux expériences dereenactement entrepris par le réalisateur avec les jeunes de Nabua en cours du tournage du film, et dont a résulté l’installation Primitive, présentée à la Tate en 2009. Précisément, à une remise en acte d’une chose du passé. Selon une composante fortement expérientielle, le reenactment permet de revivre, à travers la répétition, un évènement donné, permettant par le fait même « que les sensibilités historiques se révèlent et s’expriment [5] ». La répétition y est l’occasion d’une transformation ou « la possibilité, comme l’écrit Anne Bénichou, de performer autrement, de suspendre [des] logiques de confirmation et d’adhésion, de déconstruire les normes, d’en jouer, de les déjouer, de les transformer, d’y résister, de les resignifier, de les réélaborer. [6] » Le choix d’insérer ces images fixes comme évocation du dernier rêve de Boonmee telles qu’elles renvoient à un moment saisi à l’extérieur du film, soit à la vie de Nabua et davantage, aux temporalités hétérogènes du reenactement, brouillent alors tout à fait les cartes d’un sens de l’histoire, tant entendu au sens de récit que de concept qui fait du présent le présent et du passé le passé. Mais la porosité des catégories — dedans le rêve le futur ; dedans le futur le passé ; dedans le film la photographie ; dedans la photographie la vie des habitants de Nabua ; et dedans cette vie le passé des ancêtres appelé à être rejoué par leurs descendants — n’y est à vrai dire pas seulement temporelle : elle prend en écharpe une pluralité de frontières, entre fiction et réalité, entre vie et mort, entre états d’éveil et de sommeil.

En deux points du film, deux relais photographiques. L’un qui renvoie à la transformation de Boonsong par la photographie ; et l’autre qui renvoie cette fois au rêve de Boonmee et à l’en-dehors que forme la réalité du tournage. Dans les deux cas, une matérialité insistante où s’alignent les passages féconds. Où le déjà rayonne comme un cercle concentrique à la surface de l’eau. Comme un point par lequel le sens est devant nous en étant paradoxalement derrière.

Les fantômes ne s’attachent pas aux lieux, dit Huay en enlaçant Boonmee, mais aux gens, au vivant. Du simple fait qu’il est question dans Uncle Boonmee d’une forme de « lamentation », selon le terme du cinéaste, sur le thème de l’image analogique, une lamentation qui me renvoie par extension à mon expérience déçue de First Cow, alors que ce sont les paramètres mêmes de la salle qui désormais vacillent, il me semble que j’ai eu affaire à une épaisse mise en abyme, ce que je ne réalise qu’en l’écrivant. Et cette perte dans la perte accroit l’impression de chance qui accompagne désormais à mes propres yeux le fait d’avoir découvert l’œuvre d’un cinéaste légèrement en retard sur son avènement, en me désignant la façon dont elle s’accomplit à travers le temps et trouve dans une temporalité biscornue — la nôtre — de quoi scintiller à travers des miroitements inédits. Comme si le film avait prévu une forme de stase, courte et longue, et était ainsi attiré à renaître, en nous reniflant, à l’instar des fantômes vivants qu’il met en scène, ou, encore, comme si le film sertissait sa propre occasion. Et encore, comme si le film me pointait plus que d’autres ma très grande soif d’images lentes de même qu’un viscéral besoin d’échapper à une linéarité historique qui bute contre elle-même. Comme si le film photographiait le présent d’où je le regardai.

Il me semble ainsi que voir Uncle Boonmee dix ans après sa sortie dans un contexte pandémique aussi soudain que tenace n’a eu de cesse de me dire à quel point le rapport au passé doit pouvoir se vivre de façon ouverte et non pas morbidement photographique, figé, fixé, jugé, non-revécu. J’ai aussi eu peine à croire les images que j’aperçus dans la télévision de la dernière scène. Elles étaient là, me regardant, comme ce coup de dés dionysiaque des rencontres amoureuses, comme un buffle, comme un singe-fantôme, comme le signe fou que l’on souhaite entendre dans la bouche de quelqu’un d’autre.

Boonmee est à ce moment du film mort, Tong devenu moine. Dans une chambre d’hôtel avec sa fille, Jenjira compte l’argent légué aux funérailles de l’oncle, en échangeant tranquillement avec la première. N’arrivant pas à dormir au temple, Tong cogne à la porte, désirant retrouver un peu de chaleur, corporelle et humaine. Des blagues fusent à propos du caractère du jeune homme et de sa difficulté à adopter sa nouvelle vie monastique. S’ensuit une longue scène de douche, vide et pleine, sans signification symbolique, juste la sensation de l’eau chaude, les mouvements du savonnage, l’eau qui coule, une invitation à ne pas penser au sens de l’image, mais à se laisser prendre par elle. Dans la chambre, la télévision est allumée, si bien que nous nous y voyons en spectateur happé, l’air légèrement hébété – alors que nous avions commencé en buffle. Toujours longue, la caméra s’attarde fixement à montrer Jenjira, sa fille et Tong devenus spectateurs. Nous traversons encore une fois une frontière lorsque Tong se dédouble, partant dîner avec Jenjira dans un restaurant du coin. Il se voit regarder la télévision un peu comme si nous nous voyions nous-mêmes avec lui regarder le film. Pendant quelques secondes, la caméra se retourne vers les images diffusées. À un moment, on y aperçoit des gens masqués, des éprouvettes, des scientifiques, une image numérique du corps humain, des petites boîtes s’empilant. On a interrogé « Joe » à propos de ce que sont exactement ces dernières images. De façon un peu nonchalante, le cinéaste a répondu : « It’s the political news, but even a Thai audience wouldn’t make out what it is exactly, because the sound is so low, just a part of the background. But the images of the soldiers in the south and I think the last one is about swine flu.[7] » 2009 en 2020, des images de l’épidémie de H1N1 qui n’attendaient, il me semble, que je ne les regarde, aujourd’hui, moi, non-thai, non encore initiée à Weerasethakul, corps à l’ère pandémique. Qu’est-ce que cet autre déjà pouvait bien vouloir dire ? Je ne le sais guère.

*

Si, comme le pense Jacques Aumont, une histoire du cinéma dans le rapport densément désirant que nous éprouvons à son égard reste encore à trouver, la vie des images de Warburg rejoint au fond l’idée un peu vague du déjà qui a marqué mon expérience de Uncle Boonmee, car qu’est-ce que ce film sinon un « organisme énigmatique », mot cher à Warburg, qui a ingéré, transformé, internalisé, réincarné, fictionné des images aimées, à la façon d’un fantôme qui s’attache au vivant ? Mais peut-être que le contrepoint d’un déjà-image par rapport à son après ne me sert qu’à souligner une posture de spectateur qui fait sens du contexte où le mouvement des images se révèle. Autrement dit, que certains films attendent que nous les désirions à leur pleine mesure. « Comme les êtres vivants, les images ont aussi une vie posthume parfaitement imprévisible [8] », écrit Aumont. Et encore, si « [u]n film vit sa vie d’image [9] », parfois sa fiction s’infiltre dans le temps de nos vies-mêmes et contamine tout autour d’elles, les « puissances d’effet » du film se chargeant d’interpréter nos vies au-devant de nous, avant nous, déjà même dans l’après. Certains films — en étant anciens ou pas —, pour ainsi dire devancent la compréhension, court-circuitent le rationalisme, sapent les frontières dont nous avons l’habitude et nous incitent à plus d’amour, à plus de sagesse, à plus de concentration. Ces films-là sont indéniablement la matière de nos passages, de nos épreuves, et de nos rêves les plus profonds.

[1] Barthes, Roland. 1977. « Rencontre », Fragments d’un discours amoureux, Paris : Éditions du Seuil, p. 235.

[2] Kim, Ji-Hoon. 2001. « Learning About Time: An Interview with Apichatpong Weerasethakul », Film Quarterly, vol. 64, n° 4, p. 50 et 52.

[3] Traduction française proposée du concept d’absorption de Michael Fried. Ce concept au destin polémique, formulé et approfondi à travers plusieurs corpus principalement picturaux, postule que la qualité d’une œuvre repose sur sa capacité à captiver l’attention du spectateur, et ce, en allant jusqu’à nier sa présence physique. « Le paradoxe veut, en réalité, que le spectateur ne soit arrêté et retenu par la contemplation du tableau que si, justement, la fiction de sa propre absence est réalisée par et dans le tableau. » Je l’utilise assez librement, pour souligner la capacité de captation particulière de certaines œuvres, en me retirant de l’impasse faite à la dimension intersubjective des œuvres qui misent sur la conscientisation de son propre corps ou de sa propre présence. Fried, Michael. 1990. La place du spectateur. Esthétique et origines de la peinture moderne, trad. par Claire Brunet, Paris : Gallimard, p. 36

[4] Bachelard, Gaston. 1998. L’eau et les rêves. L’imagination et la matière. Paris : Éditions Quintette, coll. « Philosopher ».

[5] Bénichou, Anne. 2017. « Le reenactment ou le répertoire en régime médial », Intermédialités, nos. 28-29, « Refaire / Redoing », para. 28, https://www.erudit.org/fr/revues/im/2016-n28-29-im03201/1041075ar/.

[6] Ibid., para. 25.

[7] Kasman, Daniel. 2010.« Cinematic Transformation: A Talk with Apichatpong Weerasethakul », Mubi, « Notebook Interview », 23 septembre, https://mubi.com/fr/notebook/posts/cinematic-transformation-a-talk-with-apichatpong-weerasethakul.

[8] Aumont, Jacques. 2011. « L’histoire du cinéma n’existe pas », CiNÉMAS, vol. 21, nos 2–3, para. 20, https://www.erudit.org/fr/revues/cine/2011-v21-n2-3-cine1815110/1005588ar/.

[9] Ibid., para. 22.

|

envoyer par courriel |

| imprimer | Tweet |