:: Watchmen (Damon Lindelof, 2019) [HBO]

Une image primaire s’empare de l’écran. L’image est celle d’un cavalier blanc sur un cheval blanc, fuyant une menace encore inconnue tapie dans le cloaque du hors champ — l’image, donc, d’un héros, celle que les milliers de westerns produits pendant la période muette ont instituée comme figure du sauveur désintéressé des petites bourgades frontalières en danger. Les productions de Thomas H. Ince, le père du western, et même celles de D.W. Griffith, plaisaient au public davantage pour leur amplitude épique que pour la nature même des stéréotypes qu’elles mettaient en scène. En 1920 comme en 2020, on s’imagine mal (mais on peut manquer d’imagination) quelqu’un aller au cinéma afin de prolonger, voire même de performer, son racisme. Cela n’empêche pas que des racistes allaient et vont toujours au cinéma, ni même que des images, racistes ou non aient pu leur plaire pour des raisons qui peuvent être ou ne pas être racistes. Inversement, il ne peut pas être exclu qu’une image que certains considèrent comme raciste ait pu plaire à une personne qui ne se considère pas comme raciste, soit parce que celle-ci décide d’en faire fi au nom de l’œuvre (son récit, son efficacité, son art), soit parce que sa valeur intrinsèquement raciste lui a échappé. Le racisme fonctionne au cinéma comme dans la vraie vie : ce n’est pas un état, c’est une pratique — une praxis — dont tout le monde est capable.

Ce genre de relativisme est cher au cinéma hollywoodien et à la critique de cinéma qui le défend (comme celle que nous pratiquons parfois dans cette revue et qui a déjà défendu des cinémas comme ceux de Michael Bay ou de Paul W. S. Anderson). Parce que le cinéma est un objet de fascination collective, c’est dans le creux du regard de ses spectateurs.rices qu’il se cristallise réellement, mais comme un résultat de bout de chaîne qui pourrait impliquer n’importe quoi et n’importe qui jusqu’à soi en dernier. N’importe quoi comme une affiche, une bande-annonce, des attentes, un contexte, un genre, un espace. N’importe qui comme un.e cinéaste, un.e voisin.e de siège, une famille, une relation, une connaissance, un.e critique, une personne ou un texte pour discuter pendant (à vos risques et périls) ou après (et déjà le film nous échappe). Or, parce qu’ils sont transhistoriques et populaires (ils se réfèrent à des structures narratives anciennes ou à des figures et des tropes hérités largement de la littérature du 19e), les genres du cinéma sont des maillons structurants de cette chaîne du désir, alors qu’ils échafaudent un théâtre du social et du stéréotype où s’affrontent une image attendue du genre et de son déroulement processuel.

Cette logique de genre, son processus interne de résolution et d’évolution, est certainement l’un des espaces où la pratique du racisme est la plus usitée. C’est l’espace où la couleur de peau peut devenir un accessoire bêtement caractérisant, où un trait culturel peut excuser la paresse d’un scénario, où le sexe peut déterminer la fonction actancielle, où la géométrie variable de la focalisation du récit trahit immédiatement qui est fait « Autre » par le film (c’est le problème de mise en scène auquel font face tous les films de guerre). Le genre est la langue des bourreaux au cinéma. Ce qui n’empêche pas certains massacres d’y être esthétiquement satisfaisants (toute la bonne série B) et d’autres de permettre la déconstruction des n’importe quoi et des n’importe qui qui balisaient la bonne tenue de son processus de genre (à savoir que tout film de genre déconstructionniste travaille secrètement à tuer son genre). Le théoricien Rick Altman, dont la définition a fait école, décrit la fabrique du cinéma de genre comme un assemblage de clichés sémantiques (chapeau, revolver, étoile, cape, masque, etc.) et de clichés syntaxiques [1] (le chapeau sur la tête du shérif à l’étoile reluisante et au revolver crinqué longeant la barrière du corral). C’est parce que le genre procède à travers ce type d’autorité sémiotique qu’il appelle si facilement au renversement, à la déconstruction (alors que sa propre structure cherche à se conserver). Des cinéastes comme Quentin Tarantino ou Christopher Nolan sont devenus célèbres parce que leurs projets ont entrepris de déconstruire systématiquement des genres cinématographiques, comme le cinéma de gangsters, le film d’action, le film de guerre — le premier, à travers une intertextualité cinéphile; le second, par une recomposition de la temporalité au service de l’efficacité psychique du récit.

*

Cette image primaire d’un cavalier blanc sur le dos d'un cheval blanc est censée être celle d’un héros — du héros —, image inaugurale de la série, donc, soit la première montrée après le « WATCHMEN » apparu à l’écran en grosses lettres jaunes, en ouverture, ponctuée par la chaude intermittence d’un projecteur qui se met en marche et d’un piano plaquant ces accords qui semblent n’exister que pour le muet.

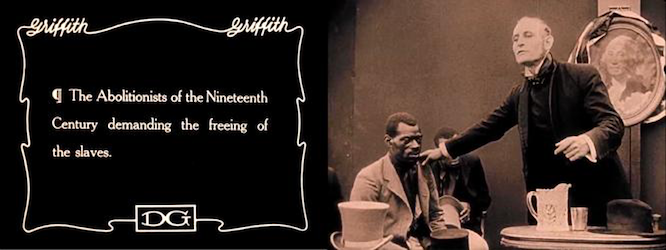

Nous sommes en 1921 à Tulsa, en Oklahoma, mais nous ne le savons pas encore. Pour l’instant, le cavalier blanc sur son cheval blanc défile toujours à l’écran, bientôt poursuivi par un cavalier tout en noir accroché à une cape bouffante et faisant tournoyer un lasso. Ils galopent sur une grande plaine, accompagnés par un travelling latéral qui, en les maintenant ensemble dans le même plan après les avoir montrés séparément au montage, les amène à se rapprocher dans un pastiche de montage alterné à la Griffith. Comme dans la scène centrale de BlacKkKlansman (2018) qui se réappropriait la forme primaire de Griffith dans son montage alterné se déroulant au dos de la projection de Birth of a Nation (1915), Watchmen (2019) cherche à subvertir ce que Gilles Deleuze appelait l’image-action, la « grande forme » fondamentale du cinéma américain.

D. W. Griffith (1875-1948) a fait du montage, alterné ou parallèle [2], la matrice du cinéma hollywoodien au moment même où les méthodes de production achevaient de se métaboliser dans des formes narratives, annonçant l’ère des studios. Mais si le montage alterné est devenu cette pratique courante, c’est aussi parce qu’elle exprimait au mieux cet affrontement d’ensembles à l’intérieur d’« une grande unité organique [3] » — le film, les États-Unis —, cette production collective qui résulte d’une mise en dialectique de la vie à partir de forces tensives — les gentils et les méchants, les cowboys et les autochtones, le Nord et le Sud, les Blancs et les Noirs — qui font vibrer le caisson du genre et accoucher d’un « réalisme cinématographique ». Ce réalisme est complètement artificiel, mais déjà sa résolution, sa satisfaction par l’efficacité, est gage d’une validation rassurante de l’existence. Dans cette course vers l’efficace, la nuance et la vérité historique sont alors autant d’entraves à l’implacable montage alterné qui vise une résolution par un découpage des plus petites unités possibles, sans perte à la racine carrée des clichés sémantiques et syntaxiques — une résolution qui, et c’est bien le pire, est jouée d’avance, de telle sorte à ce que le montage alterné est, de par sa nature même, une pratique du montage comme prédétermination, comme destinée. La pratique du genre, c’est bien de pouvoir immédiatement évoquer le duel par la simple alternance d’un gros plan de regard et d’un insert de gâchette.

Voilà pourquoi Deleuze disait aussi que « le cinéma américain n’a pas cessé de tourner et retourner un même film fondamental, qui était Naissance d’une nation-civilisation, dont Griffith avait donné la première version [4] » — une version, il faut l’ajouter, dont la vision falsifiée de l’histoire de la Reconstruction (la période de réintégration des états du Sud se terminant officiellement en 1877) a mené à une revalorisation nationale du Ku Klux Klan au début de l’année 1915. Louangé d’abord par Thomas Dixon, l’auteur du roman The Clansman duquel il est adapté, ensuite par le président Wilson (le premier président issu du Sud depuis la Guerre de Sécession) qui organisera une projection privée à la Maison-Blanche, puis appuyé par la presse antirépublicaine de l’époque (c’était alors encore le parti de Lincoln) qui avait vu dans la dialectique du film une mise en ordre du monde [5], Birth of a Nation connaît à sa sortie un immense succès, car il puise dans la contre-histoire américaine la plus importante de toutes, celle du « Sud humilié » — cette « cause perdue » dont la tangente historique prise après la défaite des états sécessionnistes n’a jamais cessé, jusqu’à aujourd’hui, de dresser une histoire de « privilèges bafoués » et de « traditions perverties ». Birth of a Nation et Gone With the Wind (1939) ont cela en commun, en plus des pierres d’assises qu’ils incarnent pour le cinéma américain, d’avoir trouvé dans ce contre-récit révisionniste et raciste de la Reconstruction la satisfaction de la réification du « good Ol’ South », apparu sous les regards satisfaits d’une foule qui pouvait bien y lire la re-naissance d’une nation défaite seulement cinquante ans plus tôt.

Cela n’a pas empêché les protestations de plusieurs mouvements afro-américains à travers les États-Unis, leur mobilisation devant des dizaines de cinémas dans autant d’États, leur confrontation avec les forces policières, leur plaidoyer contre la diffusion massive d’images haineuses, mais surtout leurs protestations pacifiques (comme, par exemple, des « attaques » à la bombe puante dans des cinémas et, plus souvent, des appels humanistes au boycottage). Dans cette joute médiatique dont on ne parle plus, mais qui aurait très bien pu se dérouler exactement de la même manière aujourd’hui, aux États-Unis comme ici, l’establishment a tôt fait de libeller les manifestants comme des minorités à la recherche d’attention médiatique (« It is not the conservative element, but rather the notoriety seeker, who have set up this great cry. », écrit Griffith dans un éditorial de mai 1915 paru dans le Chicago Herald [6]); ou, d’autre part, de dresser une histoire complètement fausse des événements (« A mob of more than ten thousand [came to storm the theater and] a serried line of five hundred [policemen] with drawn night sticks quelled the rioters », exagérera violemment Dixon dans le dernier roman de sa trilogie sur le Klan, The Flaming Sword [7]). Problème de fake news, problème de représentation, problème aussi d’esthétique. En fin de compte, face aux revendications des groupes visés, l’industrie hollywoodienne, Washington et les médias se liguent alors naturellement entre eux, préférant se prosterner devant le génie technique de Griffith et l’efficacité de sa mise en scène, lesquels deviennent dès lors garants d’une véracité historique trompeuse et d’un style hollywoodien qui n’a pratiquement pas changé depuis (sans doute parce qu’il était justement le plus apte à tacler l’Histoire en la simplifiant). Cette « grande unité organique » du cinéma dont parlait Deleuze gagne effectivement en 1915, lorsque ces images réductrices finissent de prendre le moule du « genre », du « mythe », du « récit de fondation », lorsque cette réduction permet de s’arroger le réel, le sensible, l’identitaire, pour que le vivant soit piétiné par le narratif ; au nom de l’équilibre d’un montage alterné, pour plaquer suffisamment d’affects afin de construire ce qui ressemble en tous points à un chef-d’œuvre, mais qui ne peut toutefois pas le demeurer.

:: Birth of a Nation (D. W. Griffith, 1915) [Epoch Producing Corporation]

Ce piétinement commence au premier intertitre narratif de Birth of a Nation et, au plan qui le suit, lorsque le film débute par l’arrivée en Amérique des premiers esclaves arrachés de force au continent africain : « The bringing of the African to America planted the first seed of disunion ». Voilà du même coup plantée la désunion contre laquelle le montage alterné du film s’étirera, présentant l’« équilibre » vers lequel ce montage fallacieux tendra systématiquement par la suite dans les deux intertitres suivants, à savoir que l’Amérique serait unie si ce n’était pas de la présence des descendants d’esclaves sur son territoire. À bien des égards (son scénario adapté du roman de Dixon, son travail de caractérisation et d’opposition, la « grandeur » du thème étasunien choisi et la rage subversive avec laquelle Griffith veut illustrer la « cause perdue » du Sud), Birth of a Nation est devenu la matrice de l’esthétique hollywoodienne et de son rapport au réel précisément grâce à son racisme — et à ce que le racisme, dans l’esprit des spectateurs racistes ou non, permet de soustraire à la vie réelle et complexe des individus soi-disant représentés par une mise en scène.

Si le racisme est une pratique, si son mode de fonctionnement au cinéma est opératif, il faut alors affirmer que Birth of a Nation a besoin de sa pratique du racisme afin d’être le chef-d’œuvre qu’il est dans l’histoire du cinéma.

*

Là se trouve tout le problème de l’Histoire, celle du cinéma et des États-Unis, c’est-à-dire toute l’importance qu’on accorde à l’institutionnalisation historique des individus, des figures et des événements, et comment le cinéma, avec d’autres médias populaires par l’entremise de leur dit « réalisme », ont longtemps été des vecteurs des plus problématiques en la matière. C’est en prenant conscience de l’incapacité du cinéma à restituer correctement le réel qu’apparaissent les œuvres déconstructionnistes mentionnées plus haut — toutes ces tentatives qui, en souhaitant défaire les pratiques cinématographiques classiques, ont fait à leur tour de l’Histoire des miroirs déformants afin de mieux mettre en valeur à la fois la fabrique mensongère du cinéma et sa responsabilité épistémologique dans la constitution d’une histoire commune à sa propre modernité.

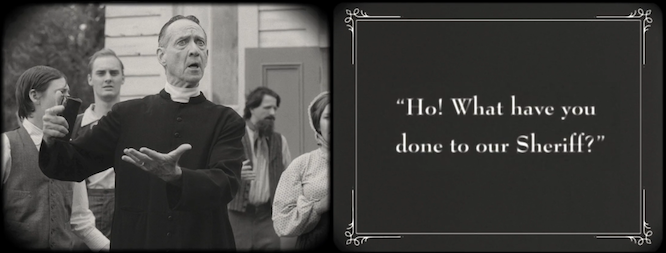

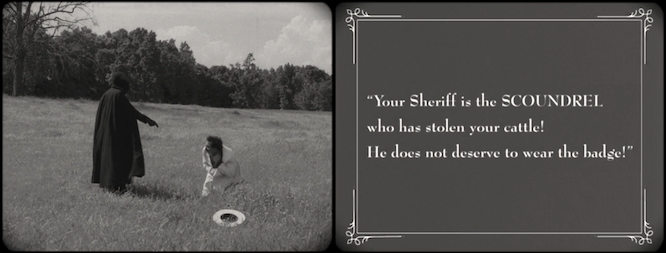

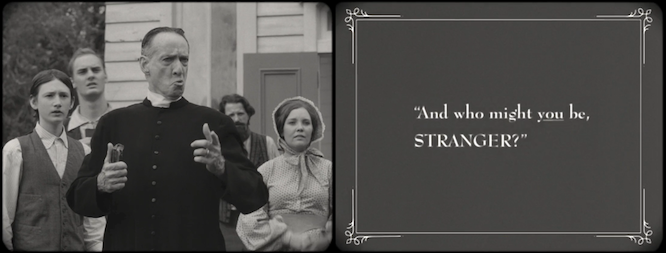

C’est cette genèse complexe, paradoxale, évidente en même temps, qui est au cœur des premières images de la minisérie Watchmen — toute cette genèse qui plane au-dessus de ce premier plan de cavalier blanc sur un cheval blanc pourchassé par un cavalier noir à la cape noire. Dans ce jeu où le spectateur cherche à s’identifier au héros, la résolution du conflit se fait sous les yeux de la collectivité paroissienne et du sacré, juges populaires d’une poursuite se concluant sur un coup de théâtre : le cavalier blanc était bel et bien un shérif répondant à ses tropes de preux chevalier du bien, alors que le cavalier noir est en fait un justicier masqué, Bass Reeves, le marshal noir de l’Oklahoma. Or, pourquoi Bass Reeves pourchasserait-il un héros ? Pas parce qu’il est Noir, et lui, Blanc, mais parce que ce supposé héros s’avère un policier corrompu et que, étant policier, qui d’autre qu’un justicier masqué pourrait le traîner devant la justice morale et divine de ces pauvres gens qu’il a arnaqués ?

Évidemment, en réalité, aucun feuilleton du muet ni même une production de Griffith n’aurait pu atteindre un tel dénouement en 1921, l’année où commence la minisérie de Damon Lindelof. D’une part, en sachant cette scène impossible dans l’histoire réelle du cinéma, on reconnaît le pastiche (la mise en scène du pastiche étant tout à fait alignée sur le style dialectique de Griffith). D’autre part, en reconnaissant cette interchangeabilité tout à fait postmoderne entre le héros et le méchant, le blanc et le noir, on saisit immédiatement à la fois la présence de cette prédisposition cinématographique et raciste (le blanc est bon et le noir est mauvais) et le sujet de la minisérie : troquer les stéréotypes en échange d’une justice sans préjudice, puis jouer de la matérialité du racisme au cinéma (accessoires, costumes, situations et peaux) afin de souligner et de déconstruire cette pratique du racisme telle qu’elle s’est sédimentée jusqu’à sa confusion schizoïde avec le langage du cinéma.

[1] Cf. Altman, Rick. 1999. Film/Genre. Londres : British Film Institute, p. 13-22.

[2] Il faudrait ici trancher sur une confusion fréquente qui ne survient qu’en français (les anglophones réunissent les montages parallèle et alterné sous l’unique appellation de cross-cutting). Le montage parallèle implique la mise en parallèle de deux continuités narratives qui ne se recoupent jamais, qui ne brisent pas leur parallélisme, au contraire du montage alterné, où les deux continuités peuvent se rencontrer, se séparer, se rencontrer à nouveau. Bien que ces deux formes de montage soient structurellement différentes, leur pratique, elle, est identique et héritée dans les deux cas du cinéma que perfectionne Griffith — l’aller-retour entre deux unités spatio-temporelles concurrentes.

[3] Deleuze, Gilles. 1983. L’image-mouvement. Paris : Éditions de Minuit, p. 47.

[4] Ibid., p. 205.

[5] Dans sa critique du 5 mars 1915 pour le New York American, le révérend Thomas B. Gregory poétise ainsi la finale révisionniste de Birth of a Nation et sa représentation d’un « retour à la normale » : « The carpet-baggers vanish, the great mass of black savagery calms down and ceases to be a menace; the ballot-box is regained by its former masters, and once again the chaos takes on the form of order and peace. » Cité dans Lennig, Arthur. 2004. « Myth and fact: The Reception of Birth of a Nation ». Film History, vol. 16, no 2, p. 124.

[6] Ibid., p. 135.

[7] Ibid., p. 136.

|

envoyer par courriel |

| imprimer | Tweet |