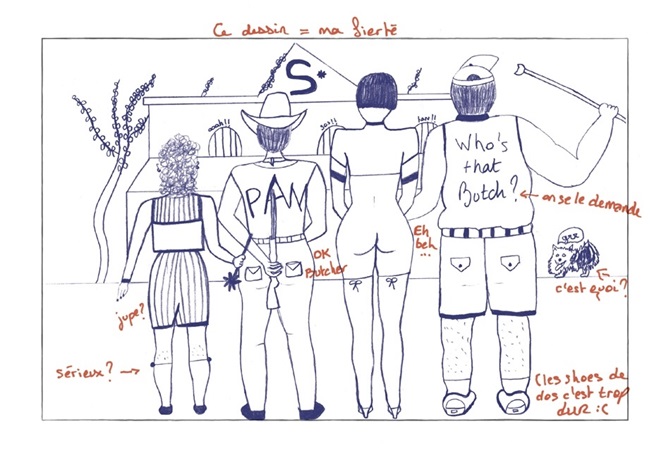

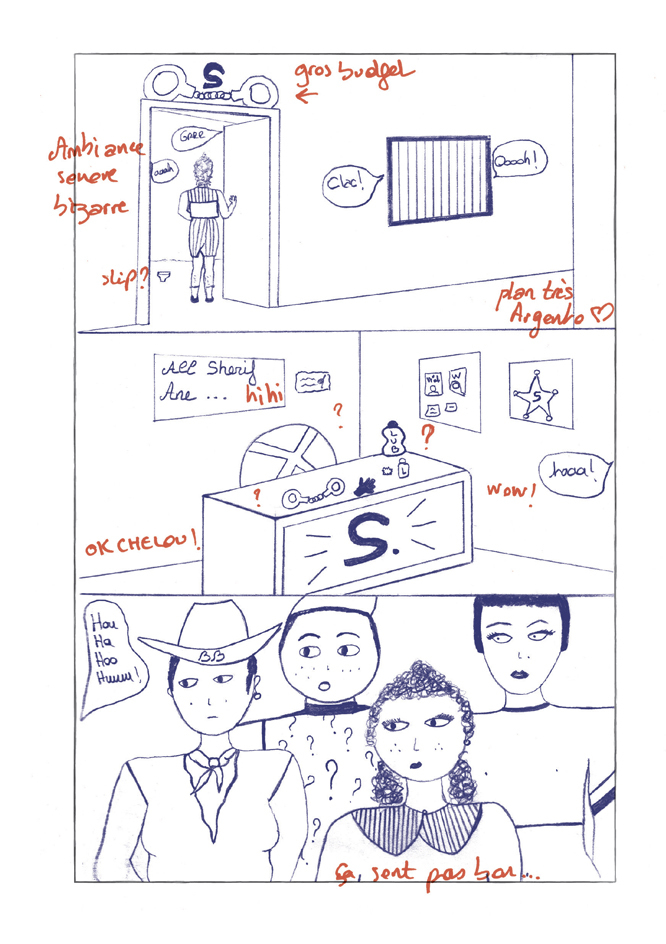

Mars 2020. Le Covid fait sa grande entrée dans nos existences, bousculant les repères des un·e·s, précarisant les autres, réjouissant quelques privilégié·e·s, retranché·e·s dans des maisons de campagne. Moi, je suis à Paris. Coincée dans 24m2. Pas si petit que ça, pas immense non plus. J’ai la chance d’avoir de la lumière non-stop, et surtout, je ne suis pas prête à me faire chier car un défi de taille va régir mon temps : séduire une meuf. Une meuf que j’ai rencontrée juste avant, et que je ne reverrai pas de sitôt. Du moins, pas dans l’immédiat. Alors pour ça, je vais consacrer les 45 jours de confinement à l’impressionner via mon compte Instagram, à lui faire passer des messages cryptés, à connecter finalement avec elle. Rapidement, je gribouille un puis deux puis plusieurs dessins sur un bout de papier. Je dessine une butch cowboy et une néo-bergère à moitié nue. Derrière, y a deux trois sommets enneigés. Puis, une chèvre. N’ayant jamais dessiné de ma vie, je m’inspire de films cultes pour composer chaque plan.

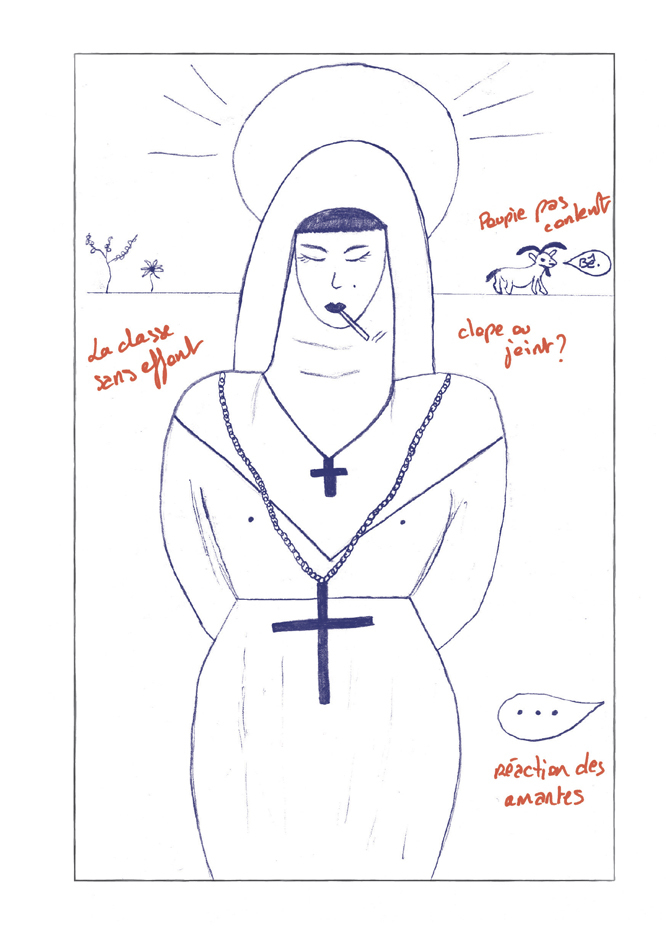

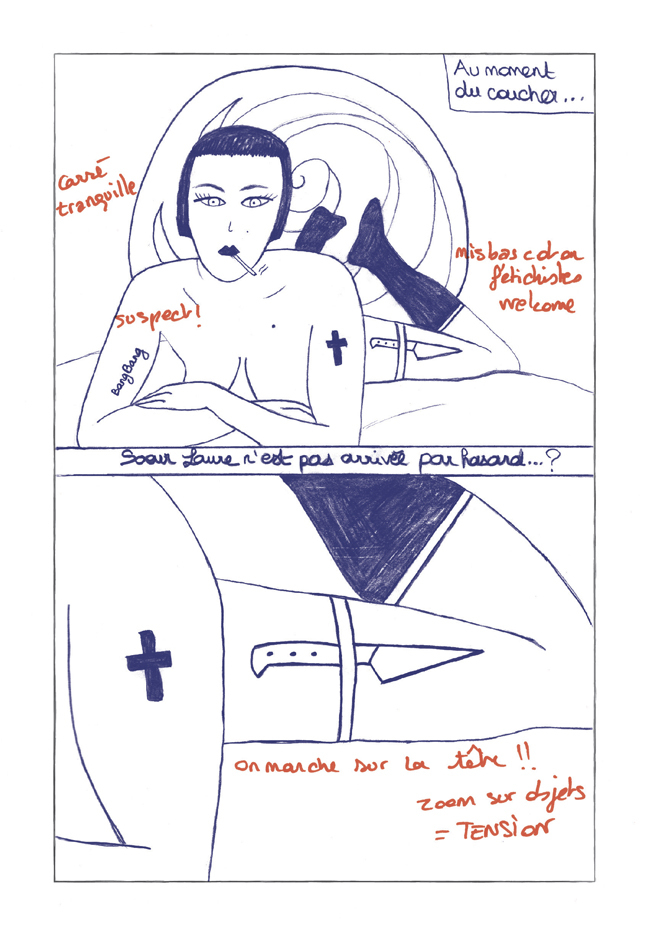

Tous les jours, je vais ainsi dessiner, scénariser, puis partager en story Instagram cette histoire de bandit·e·s, véritable projection de mes espoirs amoureux naissants. Avec un esprit délicatement western : des personnages de méchant·e·s, des chevaux, des flingues, du sang, une lady avec un bras en moins et des taré·e·s en taule qui ont tou·te·s l’air plus cool les un·e·s que les autres. PAN ! PAN ! PAN ! Prairie verte, petites marguerites, œil pirate, ici, tout le monde sera en cavale. Pas tout à fait de la même manière, mais en cavale.

Je ne peux pas dire que j’ai un intérêt particulier pour le western. J’ai vu certains classiques et quelques films contemporains. Au fond, ce qui m’intéresse vraiment, ce sont les films avec des bandit·e·s. Vraiment, j’adore ça. Depuis très longtemps. C’est même comme ça que je me vois, comme une bandite des temps modernes. Ça me vient peut-être de Desperate Living, le film de John Waters sorti en 1977. À l’époque où je le visionne, je suis étudiante en lettres à Nantes et j'étouffe dans les 9m2 octroyés par la ville qui me font office de nid douillet. Je m’ignore queer (je ne connais même pas le terme), mais suis déjà aimantée par tout ce qui dérange. Le bizarre, le sale, le grotesque. Sans gêne. En crush sur Reese Witherspoon dans Freeway (Matthew Bright, 1996) et Gogo Yubary (rappelez-vous, la teenage killer de Kill Bill : Volume 1 [2003, Quentin Tarantino]), j’ai aux murs de ma studette une ribambelle d’images de femmes qui tuent, et de femmes qui meurent — mais jamais passivement. De quoi fantasmer une vie à la marge.

Chez Waters, on peut tuer son mari et s’enfuir avec sa bonne dans un lieu introuvable, à l’écart de la société. Là, criminelles et queers peuvent aspirer à une vie « calme ». Bien sûr, il y a une condition : obéir à (et supporter) l’horrible Reine Carlotta et sa kyrielle d'esclaves sexuels. Découvrir ce film à 18 ans, c’est réaliser qu’il y a un ailleurs, un monde étranger, déjà palpable, auquel légitimement prétendre et rêver. Se sentir extraterrestre invite à explorer son soi profond, à interroger ses propres limites, dans la vie comme au cinéma. À l’époque, je me découvre très à l’aise face à ce cinéma de genre bruyant et sale auquel rien ne me rattache. C’est comme si le film de Waters, en s’imposant à moi, achevait de me libérer des normes sociales, en ce sens qu’il me permettait d’être moi, tout en m’ouvrant la porte d’un cinéma parallèle. Une mine d’or d'œuvres dont j’aurais pu ne jamais entendre parler. La suite de ma vie a été imprégnée par ce film. Je lui dois d’avoir fouillé dans les interstices de la morale et d’avoir remis en question l’ordre établi. Si j’ai autant travaillé sur le sexe dans ses représentations les plus crues, si j’ai pu me mettre en scène dans des films pornographiques, c’est parce que les personnages de Waters m’ont envoyé un feu vert ce soir-là. Moi, petite vendéenne souffrant d'anxiété sociale, gothique jusqu’à l’os, se débattant pour exploser sa carapace, j’avais tout à gagner à ne pas être respectable, ni polie, ni lisse, ni pondérée. Et encore moins habillée. C’est ça que le cinéma peut : offrir un horizon de possibles pour les queers qui s’ignorent. De ces personnages qui entravent les lois (et la morale), nous absorbons l’essence de l’émancipation, épousant par là l’idée d’une possible transgression. J’aime me dire que je suis devenue gouine, et même, que j’ai eu envie de l’être, en faisant la connaissance de ces personnages peu sages, peu raisonnables, à mille lieux des figures/exemples empreint·e·s de positivisme censé·e·s plaire à tout le monde. Je n’adhère pas à la théorie qui veut que ces personnages « intenses » marginalisent, desservent ou abîment nos communautés : je ne crois pas au fantasme de normalité porté par une certaine frange LGBTQI. Je n’en ai rien à foutre d’être acceptée par la société, d’être validée par des hétéros, de passer entre les mailles du filet. Tant mieux si ça se passe bien, je ne souhaite pas le contraire, et d’ailleurs, je ne cherche pas non plus à provoquer. Je ne veux simplement pas me conformer à des critères de respectabilité, ni me fondre dans le moule ou passer inaperçue. Me trahir, quoi. Être une wannabe bourgeoise comme une autre est le cauchemar de ma vie. Quand je regarde Love Lies Bleeding (Rose Glass, 2024), je jubile que tout soit aussi foutraque et toxique dans la relation entre Lou et Jackie. Pourquoi devraient-elles représenter un amour sain pour être de bonnes icônes gouines ?

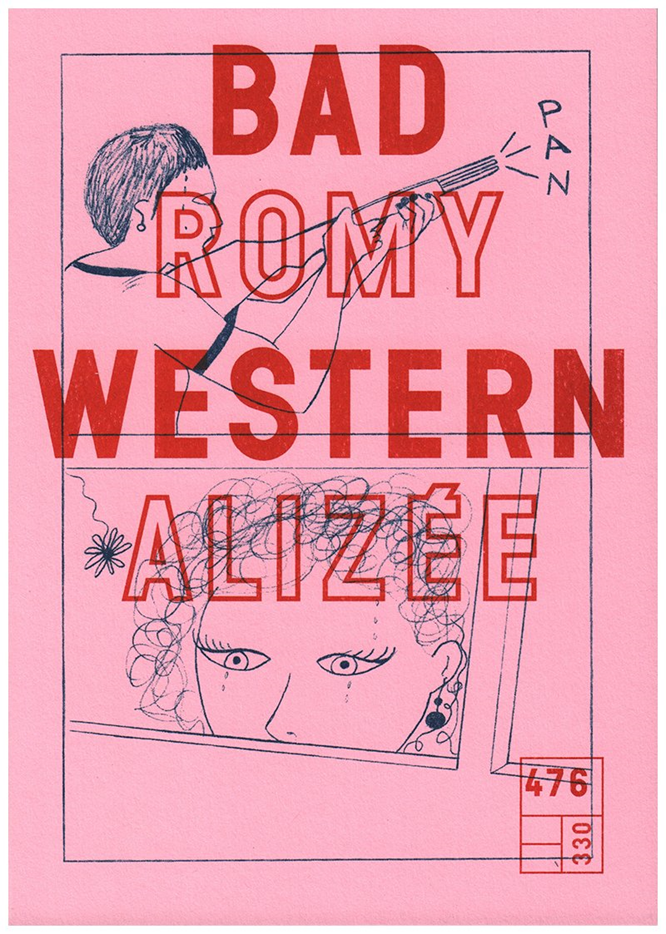

Dans ma bande dessinée (publiée en 2022 chez 476 éditions sous le titre BAD WESTERN), tous les personnages fuient quelque chose et cherchent un refuge à la hauteur de leur inadaptation au monde. Pour cela, il faudra surmonter des obstacles, et surtout, s’affirmer dans toute son étrangeté. Dois-je préciser que par défaut, tout le monde y est queer, même la police ? Je perçois une continuité claire entre ce projet et l’objectif d'origine. Comme si le geste de dessiner et celui de séduire se rejoignaient à travers une galerie de personnages en cavale que je faisais naître sur papier pour traduire ce que je vivais intérieurement en tant que meuf désirante : une insatiable soif de vivre un grand amour lesbien, sans rendre de compte à qui que ce soit.

Toutes les images, gracieuseté de Romy Alizée.

*

Artiste autodidacte formée au jeu, Romy Alizée crée des œuvres souvent collaboratives mêlant photographie, performance, chant, cinéma, radio et écriture, autour de sujets intimement liés à sa vie. Ses photographies feront bientôt l’objet d’un livre : Des choses que j’imagine (Rotolux Press). En 2024, elle co-écrit avec Élisa Monteil C(h)oeur de sex worker pour L’Expérience, France Culture. Entre 2019 et 2023, elle co-réalise la trilogie de courts métrages Romy & Laure, avec Laure Giappiconi ainsi que FIST. Actuellement, Romy adapte sa première bande dessinée en scénario.

|

envoyer par courriel |

| imprimer | Tweet |