1ère partie | 2e partie

Raconter une histoire. Raconter quelque chose. Raconter n’importe quoi, mais raconter. Quand on y pense, raconter, c’est encore la raison fondamentale du cinéma, la raison fondamentale de l’art en général, même. Pour Resnais, le matériau d’origine importe peu, car le cinéma, à travers ses articulations, permet toujours de raconter une histoire. Même les tableaux de

Van Gogh (Van Gogh, 1948), une fois scrutés, analysés, découpés, mis dans une certaine lumière, approchés d’une certaine façon, puis montés correctement, suffisent pour tracer le portrait épique d’un artiste virtuose.

Le terme « épique » est bien choisi, malgré le scepticisme que pourrait logiquement entraîner l’utilisation d’un tel terme. Il est bien choisi, car l’ensemble de ce film est bel et bien porté par un souffle particulier, qui élève le peintre à la hauteur d’un héros solitaire qui se voit forcé, par les circonstances, de lutter contre une société qui ambitionne par tous les moyens de réprimer son art et de le consumer, et comme homme, et comme artiste.

Qui a déjà vu

Toute la mémoire du monde (1956) ne pourrait nier la présence, dans ce film, du souffle épique dont nous parlions précédemment. Pourtant, qu’est-ce que ce court métrage, sinon qu’une mise en images du système organisationnel de la Bibliothèque Nationale française? Mais non, rien d’ennuyant encore à ce parcours filmique, qui raconte finalement le processus mnémonique des hommes et élève la mission de la Bibliothèque Nationale à la hauteur de la plus noble des entreprises qui ne pourra jamais être engendrée par une société civilisée.

:: Toute la mémoire du monde

:: Toute la mémoire du monde (Alain Resnais, 1956)

Raconter, disions-nous. En faisant parfois quelques excès, c’est entendu, mais en ayant toujours le cinéma, telle une belle et grande idée en tête, ce qui est déjà plus significatif. Il ne suffit pas de vouloir faire un film sur Van Gogh ou de filmer la Bibliothèque Nationale pour qu’apparaisse une oeuvre; le cinéma vient par ailleurs, lorsqu’il se pense à partir de concepts cinématographiques et qu’il se dévoile concrètement, à coups de dispositifs spécifiques au médium.

Raconter la vie de Van Gogh à partir de ses toiles, c’est une idée intéressante, disions-nous, mais qui n’est pas encore, à proprement parler, cinématographique; utiliser systématiquement le très gros plan et le doubler de travellings avants vers la toile pour mieux transformer l’acte de regarder le « micro » en une véritable plongée dans l’oeuvre du maître, c’est déjà faire le choix d’un point de vue unique au médium, qui participe d’un processus de transmutation du concept original en concept cinématographique.

De même, il ne suffit pas d’affirmer que l’organisation de la Bibliothèque Nationale française est semblable au travail individuel qu’opère chaque homme au niveau de sa mémoire pour que le concept fonctionne; il faut encore le démontrer en assimilant le concept à un travail cinématographique. Et une fois passées ces premières images mystérieuses, que l’on dirait tout droit sorties d’un polar; et une fois passés ces plans disparates, qui montrent d’abord la boite crânienne de l’édifice, puis de plus en plus explicitement, les diverses parties de son cerveau, que l’on découvre comme autant d’antichambres de sa pensée; et une fois passés ces divers documents, qui s’accumulent partout et qu’il faut traiter constamment, quitte à en oublier certains en cours de route; et une fois passées ces images de statues, que l’on filme avec attention, comme pour bien établir le lien de proximité qui existe entre le fonctionnement du cerveau de la Bibliothèque et celui des hommes; et une fois passé tout cela, et bien plus encore, on se dit que tout cela fonctionne effectivement, mais comme miraculeusement, et encore une fois, grâce à l’arme ultime de Resnais : le montage.

« Le dispositif, c’est le réseau que l’on peut établir entre les éléments », disait Foucault. Le dispositif, c’est « tout ce qui a, d’une manière ou d’une autre, la capacité de capturer, d’orienter, de déterminer, d’intercepter, de modeler, de contrôler, et d’assurer les gestes, les conduites, les opinions et les discours des êtres vivants », disait encore Giorgio Agamben, après lui. Le dispositif, c’est justement ce qu’il faut trouver, lorsque l’on aspire à transmuter un concept quelconque en un concept véritablement cinématographique.

Car le dispositif, dans le cinéma de fiction, au moins - et cela se remarque particulièrement dans les oeuvres des maîtres, qui restent les plus grands manipulateurs d’entre tous -, se doit, pour être effectif, d’arriver exactement entre le concept et les éléments du film, cela afin de mieux subordonner ces derniers à ses volontés. En d’autres termes, le dispositif ne participe pas seulement du processus de transmutation du concept, il en est aussi sa condition de possibilité : sans lui, le fil est brisé, la conversion ne s’opère plus.

Portait d’A. en alchimiste moderne

Parce qu’il n’a jamais été un « auteur de films » à la manière dont le pensaient ses collègues de l’autre rive, Alain Resnais a rapidement été confronté à cette question délicate de la transposition des concepts des autres médiums vers le cinéma. On pense évidemment à l’influence qu’a pu avoir le théâtre sur son oeuvre, mais il faut aussi penser à la littérature, qui lui a finalement offert la majorité de ses collaborateurs. Il y a eu Marguerite Duras et Alain Robbe-Grillet, bien sûr, mais aussi Jacques Sternberg, Jean Cayrol, Raymond Queneau, Alan Aycbourn et Jorge Semprún, pour ne nommer que ceux-là…

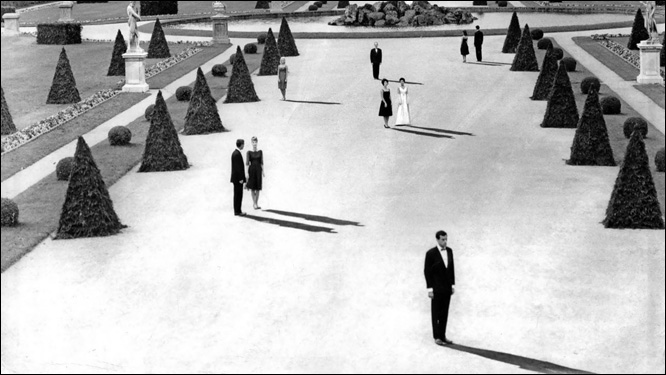

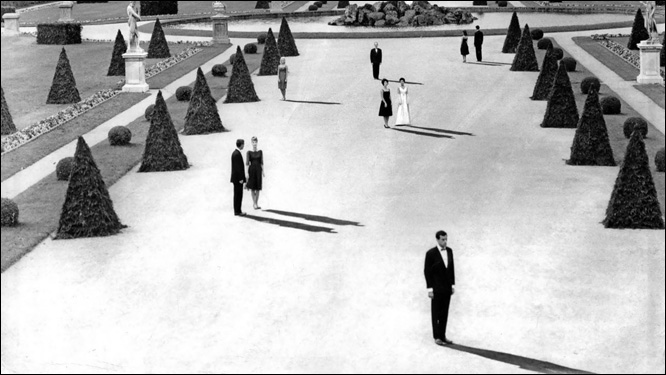

:: L'année dernière à Marienbad

:: L'année dernière à Marienbad (Alain Resnais, 1961)

Ainsi, lorsqu’il se trouvait confronté à la question de l’adaptation ou de la transposition des éléments du médium littéraire vers le cinéma, Resnais arrivait toujours à trouver des solutions purement cinématographiques, qui ne se contentaient pas de vampiriser le concept original, mais s’attardaient plutôt à l’élever au niveau suivant. On pense nécessairement à

Hiroshima mon amour (1959) et

L’année dernière à Marienbad (1961) qui, en plus d’avoir été des chocs esthétiques pour l’ensemble des cinéphiles, semblent aussi avoir été des révélateurs de la potentialité du médium cinématographique pour leurs scénaristes respectifs (à noter que Cayrol et Semprún devaient expérimenter le même genre d’illumination, un peu plus tard…).

À cet effet, la question de l’adaptation du Nouveau Roman par Resnais est particulièrement intéressante et mérite qu’on s’y attarde un peu. Lorsque l’on observe, après coup, la façon dont il s’y est pris – voix incantatoires, séparations répétées des bandes sons et images, jeu minimal des comédiens, mise en scène fragmentée, lieux de tournages libérés de leur contexte, création de décors en trompe-l’oeil (l’image classique des ombres du jardin de Marienbad), structures labyrinthiques, figures répétitives, jeu sur le temps, musique lancinante, longs travellings, clairs-obscurs, etc. – on constate, outre l’ampleur de la complexité de la tâche, que s’il ne s’est pas contenté de faire strictement usage d’idées cinématographiques pour arriver à ses fins, celles-ci, une fois agencées les unes aux autres, se transformaient effectivement en un tout homogène, qui était purement cinématographique.

C’est dire, encore une fois, si la question du montage – au sens large, certes, mais vous aurez déjà compris que c’est comme cela que nous l’entendons – est primordiale, chez Resnais. C’est qu’il est plutôt difficile, au cinéma, où cela se fait comme naturellement, d’arriver à castrer le processus d’identification du spectateur envers le héros du film. Nous offrons cette considération pour l’exemple, mais nous aurions aussi pu nous concentrer sur les questions de la destruction de l’espace romanesque ou de l’abolition de l’intrigue classique, qui sont deux autres préoccupations du Nouveau Roman. Pour aspirer à de tels résultats, il faut, dans les faits, travailler sur tous les fronts à la fois du matériau filmique et repenser carrément le langage cinématographique.

Le traducteur novateur

C’est justement parce qu’il savait détourner les éléments de leur fonction originelle qu’Alain Resnais réussissait souvent à les agencer en une structure nouvelle, qui dépassait largement le concept qui avait engendré la quête initiale. Ainsi,

Hiroshima mon amour et

L’année dernière à Marienbad étaient bien plus que de simples transpositions des idées du Nouveau Roman au cinéma; ainsi

Je t’aime je t’aime (1968) était bien plus qu’un simple jeu formel sur le concept philosophique de l’éternel retour; ainsi,

Mon oncle d’Amérique (1980) dépassait largement la question de la mise en scène des théories biologiques d’Henri Laborit; ainsi

Vous n’avez encore rien vu (2012) était bien d’avantage qu’une mise en abime du mythe d’Orphée et Eurydice…

Si

L’année dernière à Marienbad se pensait effectivement comme une adaptation cinématographique du Nouveau Roman, il s’ambitionnait aussi et surtout comme un film-objet, autour duquel le spectateur se devrait de tourner – un peu comme il le ferait avec une statue dans un musée - pour pouvoir s’y accrocher mentalement. Pour y arriver, Resnais devait d’abord trouver une façon de décomposer les éléments du film en leur plus simple expression afin de pouvoir les charger d’une énergie commune, qui insufflerait un sens nouveau au concept – un sens cinématographique, comme nous le disions plus tôt. Mais avant, il devait encore trouver un dispositif qui fonctionnerait comme en écho du concept et arriverait à charger d’une même énergie l’ensemble des éléments du film.

:: Vous n'avez encore rien vu

:: Vous n'avez encore rien vu (Alain Resnais, 2012)

La solution de Resnais? La distanciation brechtienne. La distanciation brechtienne adaptée au cinéma, plutôt, c’est-à-dire une distanciation multiforme, où les personnages comme les objets, les décors et la caméra, seraient enfin libérés de leur fonction première, qui est d’exister de façon affirmative. On pense encore une fois à ce plan quasi mythique du jardin de Marienbad, où les ombres n’en font définitivement qu’à leur tête, ou à ces brusques changements de vêtements, de décors ou de positions d’acteurs qui se produisent constamment dans un même lieu et sans raison apparente, sinon celle d’étourdir le spectateur…

Du concept théâtral, on ne retient finalement que l’idée première, que l’on applique ensuite aux différents éléments filmiques, qui composent le champ de la diégèse. On parle ici d’un véritable travail de rationalisation, qui ne fonctionne évidemment qu’à la condition d’être parfaitement cohérent. C’est la raison pour laquelle nous pourrions dire que, si le concept est toujours la raison supérieure du film, chez Resnais, le dispositif - au sens où nous l’entendons -, en est sa mémoire, et les éléments filmiques, ses traces visibles.

Cinéaste-intello

« Cinéaste-intello ». Jusque dans les années 80, c’était le terme que l’on préconisait, dans les différentes sphères publiques, pour qualifier Alain Resnais. « Cinéaste-intello », disait-on, comme en guise de mise en garde, ou même de critique subtile, qui devait servir à souligner le fait que, chez Resnais, il n’y avait jamais rien de gratuit, et que tout se méritait. La question se pose : de quoi le taxait-on, au fait, en affirmant cette sottise comme s’il s’agissait d’une faute grave, qu’il commettait sans cesse?

Comment des gens sérieux, qui s’intéressaient au cinéma, et devaient donc nécessairement connaître l’oeuvre d’Alain Resnais, pouvaient-ils affirmer, avec une telle légèreté, que les efforts du cinéaste – qui étaient finalement de l’ordre de la cohérence - se déployaient contre son spectateur? Il s’agit d’une posture que nous ne comprendrons jamais. Car c’est justement parce qu’il respectait son spectateur qu’il tentait de lui offrir des oeuvres qui nécessitaient sa participation pour fonctionner pleinement.

On constate l’ampleur de la méprise : tandis que l’un s’efforçait de construire ses films autour de ses spectateurs afin de les rendre maîtres de ses oeuvres, les autres lui reprochaient au même moment de ne pas pouvoir gober ses films comme ils le font par ailleurs toujours, c’est-à-dire passivement et sans avoir à formuler une pensée quelconque.

Cette méprise, qui devait finalement s’atténuer au fil des ans, devait certainement être très difficile à supporter, pour un amant des arts populaires comme Resnais. C’est peut-être la raison pour laquelle il opéra, au tournant des années 80, une véritable révolution dans son approche filmique, qui devait finalement lui permettre de se réconcilier avec la majorité de ses critiques.

Son style, qui se faisait jusque-là éclatant, commença dès lors à gagner en transparence et en subtilité. Ses audaces, qui se jouaient auparavant sur le plan formel, commencèrent à se développer de façon nouvelle grâce à un travail ludique sur la mise en scène et le jeu des acteurs. Ses questionnements sur l’esthétisme, de même, bifurquèrent lentement mais surement vers la question immensément complexe de la représentation.

On pense évidemment à

Smoking/No Smoking (1993), qui reste l’exemple oecuménique par excellence de ce changement de cap, mais nous pourrions tout aussi bien référer à

L’amour à mort (1984), qui portait déjà en lui le germe de cette renaissance, près d’une décennie plus tôt. Comme quoi il fallait bien un film sur la mort, sur l’instinct de mort, sur la pulsion de mort, pour mourir effectivement, et renaître ensuite.

:: Smoking/No Smoking

:: Smoking/No Smoking (Alain Resnais, 1993)

« Resnais renaissait » donc avec

Melo (1986), où l’on mourrait encore, évidemment, mais par excès de jeu, cette fois. Si le résultat était le même que précédemment, la posture qui menait à cette finalité était, quant à elle, complètement différente. Enfin, croyait-on, le gamin reprenait ses droits et reléguait dans l’ombre ce vieux sage rabougri, que l’on se plaisait tant à ignorer... Simple illusion d’optique, évidemment.

C’est que Resnais, en se rapprochant de ses acteurs, avait enfin trouvé la bonne distance pour arriver à camoufler efficacement ses expérimentations. Grâce à cette nouvelle approche, ses spectateurs, qu’il prenait soin de ne plus brusquer, s’empressaient désormais d’accepter, en toute ironie, la main supposément réconfortante qu’il leur offrait pour mieux les attirer dans ses délires. Autre faux-semblant, qui prouvait que son intelligence de cinéaste continuait de se raffiner encore, de film en film, et jusqu’à la fin. À preuve, ce prix inattendu de l’innovation qu’il remporta au festival de Berlin à l’âge vénérable de 91 ans pour son dernier long métrage,

Aimer, boire et chanter (2014).

On reconnaît bien le sage qui, sous ses airs de gamin survolté, s’obstinait à offrir aux hommes l’occasion de participer à la création d’espaces mentaux, qui devaient leur permettre de réfléchir un peu à leur condition humaine. Encore une fois, pour les amener ailleurs, pour leur donner de nouvelles perspectives, pour les élever avec lui... pour le pire ou pour le meilleur.

|

JE T'AIME, JE T'AIME (1968) JE T'AIME, JE T'AIME (1968)

Cette année-là, la rumeur sur la Croisette se répand comme une trainée de poudre : l’évènement viendra du côté d’Alain Resnais et de son film de science-fiction Je t’aime je t’aime. D’aucuns lui prédisent déjà la Palme d’or, et d’un ton si affirmatif, que la compétition ne semble plus relever que de la simple formalité. C’est du moins ce que l’on entend dans les premiers jours du Festival, à travers d’autres murmures qui gagnent cependant en intensité, à mesure que passent les heures... Il faut dire que les évènements se bousculent à un rythme effréné, en France, en ce mois de mai 1968. Bientôt, c’est tout le pays qui se trouve ébranlé par une grève étudiante sans précédent, qui va marquer durablement l’Histoire du pays – et celle du Festival.

C’est dans ce drôle de contexte qu’Alain Resnais s’embarque pour Cannes. De loin, il sait que les projections sont interrompues par les manifestants et que la tenue du Festival ne tient véritablement qu’à un fil. Il sait aussi que les Truffaut, Godard, Lelouch, Berri, Polanski, Malle et autres Léaud font partie des récalcitrants qui tentent, par tous les moyens, de détourner le Festival de ses fonctions premières, afin d’appuyer la cause des étudiants et des travailleurs. Par le fait même, ils tentent aussi de dénoncer la décision d’André Malraux d’avoir démis Henri Langlois de ses fonctions de Directeur de la cinémathèque française. La lutte est franche, médiatique. Pour l’occasion, Godard y va d’une autre de ses phrases célèbres : « Je vous parle de solidarité avec les étudiants et les ouvriers, et vous me parlez travelings et gros plans! »

Resnais, qui s’embarque malgré tout pour Cannes, est arrêté en chemin par les manifestants. Par solidarité envers ses camarades, par solidarité envers les étudiants et les travailleurs, par solidarité envers Malle, Vitti et Polanski, qui démissionnent du jury, Resnais s’en retourne aussitôt chez lui, son film sous le bras. Bientôt, c’est le Festival lui-même qui est officiellement annulé. Pas de Palme d’or pour Resnais. Pas de Palme d’or tout court.

Quelques mois plus tard, Je t’aime je t’aime est finalement lancé en salles. La politique occupant toujours l’avant-scène de l’actualité, le film est projeté dans la plus totale indifférence. Comme Resnais lui-même, qui devait ne plus tourner pour les sept années à venir, Je t’aime je t’aime est rapidement condamné à l’oubli.

Un vrai film maudit, que celui-là. Maudit comme Claude Ridder (Claude Rich), le personnage principal du film, qui échoue dans sa tentative de suicide, puis est aussitôt récupéré par des scientifiques, qui l’embarquent dans une machine à voyager dans le temps censée lui permettre de revivre une seconde de son passé. Mais de quel passé parle-t-on, au juste? Du moment heureux où il baigne dans l’eau, puis retrouve sa compagne disparue, ou de n’importe quel autre moment nécessairement moins heureux, qui l’a finalement conduit au suicide? La réponse : tous les autres, et bien plus encore, à mesure que la machine se détraque et que Claude Ridder se perd dans ses souvenirs.

Je t’aime je t’aime, c’est un peu le fils illégitime de Vertigo (1958), d’Alfred Hitchock; c’est certainement le petit frère de La Jetée (1962), de Chris Marker; c’est sans doute le cousin éloigné de Le feu follet (1963), de Louis Malle; c’est peut-être le père absent d’Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) de Michel Gondry; c’est peut-être aussi le grand-oncle de Mr. Nobody (2009) de Jaco Van Dormael ou de Oslo, August 31th (2011) de Joachim Trier.

Je t’aime je t’aime, c’est un film aux ramifications profondes, qui se raccroche à la petite histoire de la tragédie existentialiste en même temps qu’il la fait, et annonce, à l’intérieur de la filmographie même de Resnais, L’amour à mort (1984), et surtout, Vous n’avez encore rien vu (2012). C’est un film tragique, nous le disions, qui confronte l’homme à sa vie à travers une série de répétitions, dont il ne peut s’extirper. C’est l’éternel retour, donc, mais en puissance mille, et sans une quelconque possibilité d’échappatoire. C’est Eurydice, mais Eurydice qui échouerait tous les après-midi à ramener Orphée d’entre les morts. C’est l’homme qui veut mourir, et mourir à tout moment, car son besoin de consolation est impossible à rassasier.

C’est un film maudit, disions-nous, et maudit à tous les niveaux, et qui mérite d’être vu, découvert ou redécouvert, encore et encore, car il est aussi profond que le fond de la mer, et aussi douloureux que le destin des hommes. Encore : c’est un film qui mérite d’être revu, mais pourquoi? C’est le scénariste Jacques Sternberg qui apporte la réponse : « Pour moi, le premier ‘’Je t’aime’’ sonne comme un froid constat. C’est la répétition qui symbolise la passion, l’infini, l’amour fou… »

Encore… et encore. (Guillaume Fournier)

|

|

JE T'AIME, JE T'AIME (1968)

JE T'AIME, JE T'AIME (1968)