« Ceci est l’histoire d’un homme marqué par une image d’enfance. »

— La jetée

« Every thing looks permanent until its secret is known. »

— Ralph Waldo Emerson, Circles

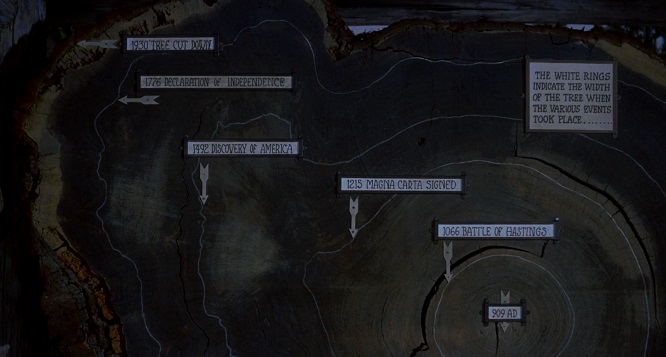

Un homme et une femme, dans une forêt de séquoias, s’avancent vers la coupe d’un tronc d’arbre, exhibé dans un kiosque ; à sa surface, des flèches pointent vers quelques cernes, notant le passage du temps par des événements historiques (909 AD, 1492 Discovery of America, jusqu’à 1930 Tree Cut Down). « Here I was born », murmure la femme, alors que sa main gantée de noir effleure un cerne, « and there I die », écartant un doigt pour pointer un autre point, un peu plus près de l’écorce. Puis, elle ramène sa main vers elle, d’un geste lent qui nous guide vers son visage songeur, le regard plongé vers un ailleurs inconnu.

Ces images, sans doute familières pour bien des spectateurs, surgissent dans un autre film, en s’emparant de tout l’écran pendant quelques minutes pour nous projeter dans un autre temps, un autre lieu. Mais aussi soudainement que nous y étions entrés, nous quittons cette forêt pour nous retrouver dans une salle de cinéma aux sièges délabrés, la lumière d’un projecteur flottant au-dessus de la tête des quelques spectateurs assemblés. Un couple, que nous connaissons bien à ce point (il se nomme James Cole, elle Kathryn Railly), se cache dans la pénombre : « I think I’ve seen this movie before » dit Cole, « When I was a kid, I saw it on TV ». Il hésite un moment pour bien y réfléchir, avant de confirmer : « I did see it before ». Comme en réponse à son souvenir, nous retournons dans la forêt, où l’homme sur la toile questionne la femme, adossée à un arbre, épuisée : « Have you been here before? » — « Yes », répond-elle en baissant les yeux, mais aussitôt nous retournons dans la salle, vers ce spectateur qui, à son tour, semble méditer sur cette question, nuançant sa première impression : « But I don’t… recognize this bit ».

:: Vertigo (Alfred Hitchcock, 1958) [Universal]

:: 12 Monkeys (Terry Gilliam, 1995) [Universal]

Cet aller-retour entre le film de l’un (Vertigo, d’Alfred Hitchcock [1958]) imbriqué dans le film de l’autre (12 Monkeys, de Terry Gilliam [1995]) renvoie aussi à un troisième (La jetée, de Chris Marker [1962]). Le dialogue, anodin lorsque retranscrit sans contexte, est chargé de tout ce poids cinéphile : en regardant 12 Monkeys, même pour la première fois, nous pouvons nous demander si nous avons déjà vu ce film avant, sous la forme de Vertigo ou de La jetée peut-être, voire de Brazil (1985), du même Gilliam, auquel le cinéaste fait maintes références. En outre, ce dialogue fait écho au récit de 12 Monkeys (en soi une version allongée de La jetée), avec son voyageur remontant le temps jusqu’aux années de son enfance (« This is just like us » dit Cole à Railly dans la suite de la scène), laissant ainsi supposer que le protagoniste redécouvre Vertigo dans ce cinéma à peu près au même moment qu’il a dû le voir, enfant, à la télévision. En même temps, ces transitions entre un film de 1958 se déroulant en 1958 et un film de 1995 se déroulant (à ce moment) en 1997 soulignent la capacité du cinéma à faire voyager dans le temps, d’un espace-temps à un autre. Et en même temps encore, le souvenir du spectateur est mis en contraste avec le cinéma, qui nous met en présence d’un passé : l’image nette d’acteurs tels qu’ils étaient en 1958 devant la caméra d’Hitchcock contraste avec les souvenirs flous de Cole, qui ne reconnaît plus ce qu’il croyait avoir reconnu. « Have you been here before? », la question de Scottie dans Vertigo rebondit ainsi de Madeleine, son interlocutrice, à Bruce Willis jusqu’au spectateur du film de Gilliam.

*

Quand j’étais adolescent, j’ai vu 12 Monkeys à la télévision. Dans le sous-sol d’une maison de banlieue, chez mes parents, là où ma cinéphilie est née, là où j’ai dévoré plus de films que jamais pendant plusieurs années.

Avec sa prémisse d’un virus ayant décimé l’humanité, les survivants se terrant sous terre, confinés, impossible de revoir 12 Monkeys aujourd’hui sans penser à l’actualité (c’est évidemment celle-ci qui m’a ramené au film). Mais impossible, aussi, de ne pas penser à 1997, du moins pour un spectateur qui, comme moi, a vu ce film pour la première fois à peu près cette année-là : depuis le confinement de 2020, revoir, sur un écran de télévision, le film de Gilliam, c’est me ramener vers ce temps où je pratiquais ce confinement volontaire, dans l’espoir semblable de trouver dans des images mouvantes de quoi se réconforter (s’évader, se divertir) d’un présent qui semblait et semble encore, pour d’autres raisons, inhabitable.

N’est-ce pas là, aussi, la prémisse de 12 Monkeys (comme celle de La jetée) ? Dans un présent (ou le futur, c’est selon) dévasté par le virus, les survivants, en 2035, cherchent un remède en se projetant dans le passé. La folie du personnage de Bruce Willis, Cole, écartelé entre deux temps, incertain si son présent est celui de 2035 ou celui de 1997 (il aurait halluciné ce futur, l’apocalypse et cette histoire de voyage dans le temps), ne fait-elle pas écho à celle, possible, du cinéphile, lorsque le cinéma devient pour lui un monde plus accueillant que celui de son présent ? Pourtant, les scientifiques donnant à Cole sa mission insistent sur le fait que les morts sont morts et le resteront, et que l’espoir réside dans l’avenir, dans la possibilité de retourner vivre à l’air libre. Remonter le temps pour découvrir l’armée des douze singes, que ces scientifiques supposent être responsables du virus, et ensuite pour trouver une cure : le voyage dans le temps a, pour ainsi dire, une potentielle valeur thérapeutique — mais impossible de guérir le passé, c’est le présent qu’il faut restaurer.

Voilà, en partie, ce que Cole refuse de comprendre, et ce qui le mène à la mort, dans cet aéroport : il tente désespérément de retenir à lui le passé pour se guérir de sa folie, l’alimentant ce faisant, jusqu’à refuser de revenir au présent, ce qui lui coupe toute possibilité d’avenir. Dans Vertigo, justement, Scottie voulait ressusciter un fantôme, Madeleine, en maquillant son sosie, Judy (en réalité la même femme) : incapable de voir qui elle est maintenant, Scottie s’accroche à qui elle était, un fantasme destructeur qui la propulse vers la mort. La spirale du film, le vertige, renvoie à cette obsession pour un passé qui s’éloigne d’autant plus qu’on tente obstinément de s’y agripper, un mouvement tournoyant qui nous éloigne toujours plus du centre, à mesure que les efforts déployés pour le retrouver se multiplient — jusqu’à ce qu’il ne reste, comme seule issue, que la chute. Le schéma temporel étalé sur un tronc d’arbre évoque la même idée, avec ces cercles concentriques s’élargissant à mesure que le passé se densifie et que l’avenir se rétrécit, comme si l’on s’éloignait toujours un peu plus de ce point d’origine obsessionnel, qui pourtant reste en nous, un point central autour duquel tout s’articule. Dans La jetée, on dira qu’il est impossible de s’évader du temps : le protagoniste tente aussi de se lover dans le passé, où il trouvera la mort qui l’attendait sur cette jetée, tel qu’il s’en souvient depuis son enfance. Comme si une fois acquise cette conscience de notre finitude, tous nos gestes tentaient d’y échapper en nous y ramenant inéluctablement ; le film, comme nos vies, commence et s’éteint sur cette jetée.

12 Monkeys reprend à Marker cette boucle narrative, un autre cercle, celui dans lequel Cole est condamné à circuler sans fin. Mais alors que Marker utilise cette figure pour en faire une fable existentielle, Gilliam paraît, au premier abord du moins, beaucoup plus pessimiste, entre autres parce qu’il multiplie les manières de montrer que le cours du temps est prédéterminé : avant même que, dans sa ligne temporelle, Cole ne se retrouve par erreur durant la Première Guerre mondiale, Railly (Madeleine Stowe) possède une photographie le montrant dans les tranchées (lorsqu’elle le rencontre pour la première fois, dans un asile, elle a l’impression de l’avoir déjà vu) ; en 1997, Railly enregistre sur une boîte vocale un message qu’elle n’aurait pas pu formuler si elle n’avait pas rencontré Cole, mais celui-ci a été envoyé dans le passé parce qu’en 2035 ce message a été décodé ; toute sa vie, Cole est obsédé par un souvenir d’enfance, celle d’un homme se faisant abattre dans un aéroport, un homme qui s’avérera être lui-même, Cole se souvenant ainsi de sa propre mort. Voyager dans le temps ne permet donc pas de changer le passé, ni par conséquent le présent qui s’en trouverait nécessairement modifié ; le passé a toujours déjà eu lieu, la ligne du temps ne peut pas être modifiée, les visiteurs d’un autre temps ayant déjà interagi avec le passé avant de s’y diriger. D’où le pessimisme du film, ou son fatalisme : Cole ne pourrait pas empêcher sa propre mort, il est condamné à se faire tuer dans cet aéroport, exactement comme il s’en souvient, et de même les milliards de morts ne pourront jamais être sauvés, peu importe combien d’hommes seront envoyés à travers le temps.

:: 12 Monkeys (Terry Gilliam, 1995) [Universal]

Aussi désespérée peut sembler une telle vision du monde, elle peut aussi être (de façon perverse) réconfortante : les événements sont déjà joués, impossible de les changer, nous allons tous mourir de toute façon alors à quoi bon ? De telles pensées sont typiques d’un désespoir, nihiliste, qui s’y alimente tout en y trouvant un refuge, une manière de se déresponsabiliser pour se mettre en retrait d’un monde devenu trop douloureux, de justifier son inaction qui en même temps finit par amplifier ce sentiment d’impuissance se terrant derrière le malheur (ou le cynisme). Comme dira Railly à Cole, « If you can’t change anything because it’s already happened, you may as well smell the flowers ». Si Cole décide de rester vivre dans le passé même s’il sait qu’il aura à revivre sous peu la fin du monde, et qu’il ne pourra pas humer les fleurs bien longtemps, ce n’est pas seulement parce que ce passé reste plus vivant, riche, que son présent, mais aussi, précisément, parce qu’il sait ce qui s’en vient, une certitude sur l’avenir qui normalement nous est interdite, et que depuis ce passé il ne peut rien faire pour le changer ; il abdique sa responsabilité, sa mission, celle qu’il a encore au présent (en 2035) et qui pourrait permettre au monde de renaître. Par son inaction, ou par sa décision de se retirer du monde pour aller vivre dans un autre monde, celui du passé, où il se délivre de sa responsabilité, Cole cède au désespoir, ce qui le mène à la mort (et, implicitement, il condamne le monde à nouveau).

Or, au cinéma, comme l’écrit le philosophe Stanley Cavell, notre « impuissance est assurée mécaniquement » [1], c’est-à-dire qu’il nous est impossible d’interagir avec les événements et les personnages représentés. Voir le monde depuis une position en retrait, délesté du poids de notre responsabilité, ce serait, pour Cavell, le vœu du sceptique en nous, que le cinéma accomplit mécaniquement, sans que notre volonté soit en jeu. Si, adolescent, ou à d’autres périodes de ma vie, le présent semblait inhabitable, la solution n’était pas d’abandonner le monde, mais d’y mettre le pied quand même, en risquant de s’y heurter à nouveau ; et si j’en venais à l’abandonner, en n’osant plus quitter mon salon, j’en serais le seul responsable. Mais le cinéma, par son dispositif, nous permet le temps d’un film d’échapper à un tel dilemme : nous sommes impuissants non parce que nous aurions échoué, ni parce que le monde nous aurait joué un sale tour, mais parce que les événements qui se déroulent devant nous ont déjà eu lieu (ils ont déjà été écrits, filmés, montés). Cole échoue à sauver le monde (celui de 2035), et nous ne pouvons pas, non plus, changer le cours du film — tout au plus nous pouvons en arrêter le visionnement (sur nos écrans à domicile du moins). Mais à la différence de Cole, nous ne pouvons pas nous sentir coupables, ou éprouver des regrets, pour ne pas avoir sauvé le monde, des sentiments que nous pouvons seulement éprouver à travers lui : il a choisi l’inaction, mais la nôtre est « assurée mécaniquement ».

Revoir 12 Monkeys depuis le confinement, c’est donc se rappeler à quel point il peut être tentant de faire comme Cole, et de se confiner devant un film, de se protéger du présent en s’enfermant dans ces images d’un autre monde. Pour celui qui vit proche du désespoir, ou pour celui qui avait l’impression, déjà, avant la crise actuelle, que son monde personnel s’était effondré, le confinement engendre des pensées anxiogènes amplifiant le sentiment préexistant du tout-est-foutu, empile de nouvelles préoccupations sur les anciennes, ce qui débouche sur le sentiment, terrible, qu’il n’y a peut-être pas de monde auquel retourner, comme Cole refuse de croire à un avenir possible dans son présent ; aussi bien regarder des films, rien ni personne ne nous attend à l’extérieur. Rester enfermés entre les murs de notre logis devant un écran n’est donc pas sans rappeler que l’expérience du cinéma, dans une salle obscure nous coupant du monde, tient en soi du confinement (à la différence, essentielle, que le cinéma dirige notre attention vers des images représentant un monde passé alors que depuis le confinement nos écrans nous dirigent plus souvent vers le présent, le direct des points de presse ou des réseaux sociaux). Pour le cinéphile que je suis, et pour avoir, à l’occasion, entretenu un tel désespoir, l’actualité de 12 Monkeys ne se résume pas à cette histoire de virus, au fond anecdotique : revoir 12 Monkeys dans mon salon aujourd’hui, c’est me rappeler que j’ai déjà utilisé le cinéma pour me confiner, dans un autre salon autrefois, et que tout, dans la situation actuelle, pourrait m’inciter à le faire encore, même si je sais qu’il en résulte un réconfort fort temporaire et illusoire.

Mais, justement, 12 Monkeys me confronte dans cette disposition, sans la réveiller (et je dirais aussi qu’il m’incite à écrire un tel texte, plutôt que de rester devant mon téléviseur). C’est donc dire que si nous regardons le film attentivement, il ne nous enferme pas dans cette boucle narrative, et son fatalisme n’est qu’apparent ; c’est dire aussi que le cinéma n’est pas nécessairement un refuge dangereux, et que sa beauté se trouve dans sa capacité à nous enseigner à vivre dans ce monde-ci.

*

Peut-être que nous pourrions lire le film ainsi : céder au désespoir, se mettre en retrait du monde pour éviter de s’y frotter, finit par le tuer en le vidant de toutes possibilités d’avenir. En ce sens, le monde est détruit, dans 12 Monkeys, parce que Cole n’est pas capable de rétablir avec lui une relation saine, d’où sa folie, et éventuellement sa mort. Bien au-delà de Cole, tout ce que nous savons du monde de 2035 semble conçu autour du voyage dans le temps, paradoxalement le seul espoir d’avenir. Le discours des scientifiques est entièrement tourné vers le passé, nous ne savons rien du futur qu’ils voudraient construire. Plus encore, la dernière scène peut nous laisser penser qu’ils pourraient, en réalité, arrêter le virus, mais qu’ils préfèrent ne pas intervenir pour conserver, en 2035, leur position de pouvoir (une leçon, par ailleurs, à laquelle il faut être attentif aujourd’hui, alors que le prétexte de l’urgence sanitaire, sans doute valable pour l’instant mais à réviser à court terme, s’attaque de façon sévère à nos libertés civiles et personnelles).

Mais dans cette salle de cinéma où est projeté Vertigo, Cole émet cette réflexion : « The movie never changes, it… can’t change. But…everytime you see it, it seems different because you’re different. You see different things ». Ces mots, sans doute, sont banals, mais nous découvrons la vie de Cole par un film, elle est imprimée sur un rouleau de pellicule, qui a été projeté, encore et encore, dans diverses salles de cinéma, en représentant à chaque fois exactement les mêmes événements, Cole continuant de se souvenir de sa mort qu’il rencontrera, toujours, dans cet aéroport. Mais depuis mon salon aujourd’hui, ce même film, qui n’a pas changé en vingt-cinq ans, m’apparaît différent de celui que je voyais adolescent, ce qui, du coup, me fait prendre conscience de l’écart qu’il y a entre celui que j’étais en 1997 et celui que je suis maintenant. Les choses ne changent pas, et pourtant elles changent ; le passé demeure le même, et pourtant je découvre en lui des possibilités qui m’étaient auparavant invisibles. C’est, bien sûr, cette vérité toute simple à laquelle le désespoir reste aveugle, en ne voyant que la boucle immuable, les mêmes images condamnées à se répéter sans cesse. L’espoir, au contraire, se trouve à même ce constat de changement, démontrant qu’il y a encore un avenir, parce que je ne suis plus la même personne après le visionnement, et que dans vingt ans, je verrai sans doute un autre 12 Monkeys.

Mais tout changement suppose aussi une perte, autant qu’un gain potentiel : quand Cole retourne vers le passé, il redécouvre ce qu’il a perdu, notamment la musique de Fats Domino et de Louis Armstrong. « It’s a wonderful world », le choix de chanson n’est pas sans ironie, mais ces paroles se font entendre lorsque Cole sort la tête d’une voiture en route pour respirer l’air extérieur, l’esprit en paix, sans virus à craindre ; à ce moment, le monde semble véritablement merveilleux. Depuis le confinement, ce geste nous apparaît aussi précieux qu’à Cole, comme le sera aussi la douceur d’une caresse pour réconforter — voir 12 Monkeys, ou le cinéma en général, c’est pour nous comme pour Cole, retrouver ces simples gestes qui semblent d’un autre temps. Mais ce monde que nous avons connu est bel et bien perdu, tel qu’il était auparavant : ce que le cinéma nous enseigne, c’est qu’au sortir du confinement, quand nous émergerons de la salle pour retrouver l’air, le monde qui nous attendra ne sera plus le même. Regarder des images d’un monde passé, c’est en accepter la distance, ce qui nous en sépare irrémédiablement, et trouver à même cette expérience, à rapprocher de celle du deuil, la possibilité d’un avenir. Mais le cinéma, bien sûr, ne peut pas faire ce travail pour nous : il ne peut que nous rappeler que la responsabilité du monde de demain nous appartient, et que pour l’accepter il faut d’abord laisser derrière soi le monde d’hier, en gardant en souvenir, comme promesse d’avenir, ce qu’il contenait de merveilleux. Le cinéma, nous le savons, est l’art de l’émerveillement, et c’est en quoi il est si précieux aujourd’hui, en ce qu’il constitue la mémoire d’un autre monde, comme hors du temps, mythique, en ce qu’il tient du passé aussi bien qu’il nous laisse les indices d’un devenir.

Peut-être, alors, faut-il se rappeler que confiner peut autant vouloir dire être maintenu dans un espace restreint, que toucher aux limites, ou être proches de : le cinéma nous confine dans la salle, mais ce faisant il nous situe aux confins de notre monde et du monde à l’écran. Nous sommes coupés du monde, mais c’est pour l’approcher autrement, le rejoindre par un chemin auparavant inconnu. Et peut-être faut-il lire autrement ces cercles concentriques sur un arbre, et y voir, avec Ralph Waldo Emerson, l’image d’un devenir : « Our life is an apprenticeship to the truth, that around every circle another can be drawn; that there is no end in nature, but every end is a beginning; that there is always another dawn risen on mid-noon, and under every deep a lower deep opens » (dans l’essai Circles). Chaque cercle est différent du précédent, en ce qu’il l’englobe, la superficie toujours augmente, alors qu’avec le temps de nouveaux cercles, sans cesse, se tracent ainsi — jusqu’à l’ultime, Tree Cut Down. Plutôt que se laisser abattre par cette finalité, il faut, nous dit Emerson comme le cinéma, embrasser cette mélancolie, trouver la force de tracer un nouveau cercle plutôt que tenter de se replier vers ceux que nous avons déjà perdus.

:: La Jetée (Chris Marker, 1962) [Argos Films]

:: 12 Monkeys (Terry Gilliam, 1995) [Universal]

[1] « In viewing a movie, écrit-il, my helplessness is mechanically assured: I am present not at something happening, which I must confirm, but at something that has happened, which I absorb (like a memory) ». Cavell, Stanley. 1979. The World Viewed. Cambridge : Harvard University Press, p. 26.

|

envoyer par courriel |

| imprimer | Tweet |