|

« « I don't know the future. I didn't come here to tell you how this is going to end. I came here to tell you how it's going to begin. » – Neo, The Matrix (1999) |

Le chemin suivi jusqu’ici dans cette série nous mène en toute logique au film que voici, car si Terminator 2 : Judgment Day en 1991 prédisait la perte prochaine de la pellicule par un T-1000 provenant d’un futur numérique inévitable, et si les films-catastrophes des années 90 représentaient les derniers sursauts de vie de cette pellicule, assaillie par une image de synthèse déchaînée, crachant du feu, des comètes et des extra-terrestres ravageurs, l’étape suivante dans ce récit de la mort de la pellicule ne peut être que The Matrix, le film des Wachowski présentant une parenté étroite avec le monde post-apocalyptique duquel provenait le T-1000 : un monde dans lequel les machines auraient renversé l’homme, un monde dans lequel la Matrice, donc l’image de synthèse (et par conséquent toutes formes d’images numériques; voir l’article précédent) aurait vaincu la pellicule, The Matrix achevant ainsi cette transition vers le monde numérique prédit autant qu’amené par le T-1000.

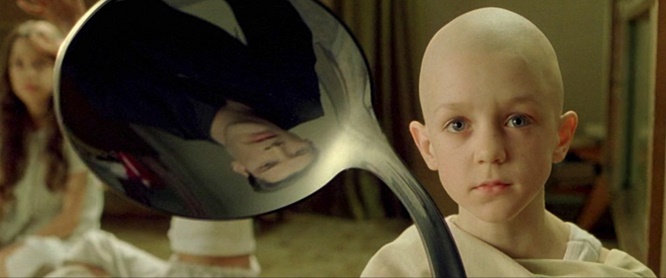

Car même si la fiction de The Matrix prétend vouloir retourner vers la vérité du réel, le film ressemble beaucoup plus à un apprentissage des possibilités du numérique, le principal arc narratif du film, celui de Neo (Keanu Reeves), nous amenant à découvrir avec lui comment contrôler le monde artificiel de la Matrice. Comme dans les films-catastrophes, l’image numérique est présentée comme menaçante (elle asservit l’homme), mais cette fois il ne faut plus nécessairement détruire le numérique, ou à tout le moins le film ne nous convainc guère de vivre dans le réel, moche et désert, même si la Matrice est bien présentée comme une illusion. En fait, les Wachowski négligent de défendre ce réel par des arguments ou des images qui pourraient nous le faire désirer, alors en l’absence d’un tel désir, il semble préférable de continuer à vivre dans cette Matrice si fascinante, quoique non pas comme Cypher, qui retourne y vivre en oubliant ce qu’il sait, mais plutôt comme Morpheus et ses acolytes, conscients de sa nature d’écosystème numérique. Les derniers mots du film, prononcés par Neo, ne disent pas autre chose : «I'm going to hang up this phone, and then I'm going to show these people what you don't want them to see. I'm going to show them a world without you. A world without rules and controls, without borders or boundaries. A world where anything is possible. » Ce monde où tout est possible ne peut être que celui de la Matrice, celui d’une image numérique qui une fois maîtrisée peut faire de Neo un surhomme, le réel tel que représenté par le film n’étant au contraire que contraintes et pauvreté.

Cette contradiction apparente (il faut s’évader de la Matrice, mais il vaut mieux y rester) est d’ailleurs justifiée par le deuxième film de la trilogie, Matrix Reloaded (2003), qui en conclusion révèle l’Élu, Neo, comme un mécanisme de régulation nécessaire au maintien de la Matrice, une manière de purger le système de ses « erreurs », entre autres de ces humains qui prennent conscience de l’illusion : finalement, les pouvoirs surhumains de l’Élu, si fascinants, étaient un piège tendu par la Matrice elle-même, une manière de nous attirer en son sein alors même que l’Élu devait nous en faire sortir. En ce sens, Reloaded et sa suite, Matrix Revolutions (2003), présentent un argumentaire révolutionnaire plus cohérent que celui de The Matrix (lorsqu’il est vu isolément des autres); et pourtant, aujourd’hui encore The Matrix demeure le plus satisfaisant des trois films, celui qui apparaît le plus essentiel. Cet attrait exercé par The Matrix, son immense succès populaire, tient sans doute en partie à sa réussite artistique, mais peut-être surtout au fait que le film traduisait parfaitement l’esprit du temps, comme autrefois Judgment Day, c’est-à-dire que la fascination exercée par la Matrice était « vraie », elle correspondait à une fascination réelle pour ce monde numérique qui se présentait à nous, alors Reloaded et Revolutions, au-delà du fait qu’ils sont plus inégaux (quoique tout à fait respectables), paraissent plus « faux » lorsqu’ils proposent de faire un pas en arrière, de vraiment revenir vers le « réel », peu importe si ce faisant la fiction gagne en cohérence. La « vérité » de The Matrix, ou peut-être plus son attrait, tient précisément à son incohérence, à sa manière de nous faire pénétrer dans la Matrice tout en prétendant ne pas le faire, donc à nous mener là où nous voulions aller sans oser le faire par nous-mêmes, à nous amener vers ce monde qui nous fascinait tant depuis que nous avions vu son reflet sur la surface métallique du T-1000.

Ainsi, si le T-1000 et son monde numérique semblaient entraver notre avenir, Neo était plutôt notre devenir puisqu’il nous apprenait à contrôler ce monde qui autrefois paraissait si terrifiant. Au fond, le T-1000 comme les comètes des films-catastrophes suscitaient la peur d’abord et avant tout parce qu’ils étaient hors de contrôle, parce que même si l’homme était parfois responsable en partie de ce futur (dans Judgment Day entre autres), cette transition vers un autre monde demeurait inéluctable (rien ne pouvait empêcher l’apocalypse). Et du point de vue d’Hollywood, l’image numérique, à ses débuts, semblait hors de contrôle puisque ses possibilités en théorie infinies devaient encore être domptées, il fallait les assujettir au langage classique hollywoodien, ce potentiel inconnu représentant une menace au statu quo, autant par la démocratisation des moyens techniques que le numérique amenait (il faut se rappeler le choc causé par le succès monstre de Blair Witch Project en 1999) que par la liberté absolue qu’il accorde aux artistes (affranchis dorénavant des lois qui gouvernent le réel); Hollywood voyait bien toute la richesse de ce nouveau monde, mais avant de l’accepter il fallait d’abord s’assurer de bien pouvoir le tenir en laisse. C’est le spectacle auquel nous assistons de 1991 à 1999, comme si Hollywood mettait alors en scène ses tentatives d’assimiler cette nouvelle image numérique, les films traités ici traçant une progression étonnamment limpide : le T-1000 nous faisait entrevoir un fragment d’un futur monde numérique, encore plein d’un potentiel inconnu, donc plus terrifiant qu’autre chose; les films-catastrophes osaient s’approcher de ce monde pour mieux l’étudier, la peur cédant le pas à la fascination, l’image numérique nous devenant de plus en plus familière; au tournant du millénaire, The Matrix nous faisait entrer de plain-pied dans une nouvelle ère en montrant comment utiliser ce potentiel pour imiter le passé.

C’est en ce sens qu’il faut comprendre cette analogie entre le cinéma hollywoodien actuel et la Matrice : les possibilités infinies offertes par l’image numérique ont été réduites à une seule, à l’imitation de la pellicule et du langage classique hollywoodien, de même que la Matrice se contente d’imiter le réel même si elle pourrait représenter des espaces abstraits, impossibles ou inusités (les hommes branchés à la Matrice n’ont aucune mémoire du réel, alors il n’y a aucune raison particulière pour qu’elle imite le monde tel qu’il était). Ce qu’il peut y avoir de « faux » dans notre cinéma -Matrice n’est donc pas l’image numérique ou la technologie elles-mêmes, ni le fait d’imiter la pellicule, une possibilité parmi d’autres, tout à fait valable, une possibilité que nous pourrions déplorer surtout parce qu’elle cache ce potentiel infini du numérique; l’illusion, plutôt, serait la prétention que rien n’a changé, que le cinéma est toujours plus ou moins le même, comme Hollywood aimerait mieux nous faire croire pour ne pas ébranler nos habitudes, alors qu’en vérité tout a changé.

Tout a changé, oui, car notre expérience du cinéma n’est plus la même : la pellicule implique un contexte de visionnement, celui de la salle de cinéma (il n’y a pas de bobine à louer dans les clubs vidéo), et donc une expérience particulière du cinéma, notamment le grand écran et peut-être plus crucialement l’absence totale de contrôle sur l’image (à moins d’être le projectionniste, la pellicule n’attend pas notre intervention pour défiler, elle est autonome). Or, comme nous l’a appris The Matrix, le numérique nous offre un contrôle nouveau sur l’image, un contrôle permis par cette double nature de l’image numérique telle que décrite dans l’article précédent, une dichotomie que d’ailleurs The Matrix illustre bien, avec d’un côté la Matrice telle qu’elle est visible à ses usagers (inconscients de l’être), l’illusion d’un monde concret et réaliste, et de l’autre la Matrice telle qu’elle apparaît sur les moniteurs de Mouse (le programmeur dans le vaisseau de Morpheus), comme une série de symboles verts défilant sans arrêt.

Au niveau de la surface visible, il y a peu de différence entre la Matrice et le réel qu’elle imite, comme il y en a peu entre le numérique et la pellicule, mais cet « en dessous » modifie substantiellement notre relation à l’image puisque c’est grâce à ces données numériques cachées que nous pouvons dorénavant la contrôler (quand le spectateur sait qu’il peut dorénavant être usager, comme Neo, Morpheus ou Trinity), d’une manière qui n’était pas possible avec la pellicule : l’image numérique s’adapte à n’importe quelle taille d’écran, de celui du cinéma au cellulaire, alors qu’avec la pellicule il fallait ajuster l’écran selon le format de la pellicule, l’image numérique n’ayant donc pas de forme précise, permanente, ni de matérialité; l’image numérique peut être conservée sur des formats accessibles aux consommateurs (DVD, Blu-ray, disque dur), elle peut donc être possédée, regardée encore et encore, selon le bon vouloir de son propriétaire; et elle peut être manipulée aisément, pixel par pixel, alors que l’image photographique, lorsqu’elle était truquée, déformée, devait l’être en bloc, de façon beaucoup moins précise.

De notre point de vue de spectateur, ce gain de contrôle sur l’image peut sembler anodin dans la mesure où les films eux-mêmes n’ont pas changé (en théorie, Netflix diffuse les mêmes images sonores de Judgment Day que celles qui défilaient sur les écrans en 1991), mais la majorité des ontologies du cinéma, d’André Bazin à Stanley Cavell, ont été écrites à une époque pré-VHS (la vidéo étant une sorte de proto-numérique), alors que la seule manière de rencontrer le cinéma était en salle, ou peut-être à la télévision (à partir des années 60 surtout), mais encore là le seul contrôle possible sur un film télédiffusé était de changer de poste : dans ce cas, est-ce que Cavell aurait pu définir le cinéma comme un « monde passé » (dans The World Viewed, en 1971) s’il avait découvert le cinéma sur un VHS en sa possession, qu’il aurait pu écouter à volonté, quand bon lui semble, et dont il aurait pu arrêter le défilement d’une pression du doigt? Ou, pour poser la question autrement, comment pourrions-nous contrôler ou posséder, sur un vulgaire morceau de plastique rectangulaire, un monde passé? Un monde qui pourrait être le nôtre, car tel qu’il est décrit par Cavell, le cinéma re-présente un véritable monde, qui diffère du nôtre essentiellement parce qu’il a déjà eu lieu (le cinéma rend présent à nouveau un monde passé), mais puisque nous ne pouvons pas manipuler ou modifier le passé, au cinéma nous ne pouvons être que spectateurs, nous sommes tenus à distance d’un monde qui autrement ressemble étrangement au nôtre.

Mais pour Cavell, il ne s’agit pas que d’une simple ressemblance : « A photograph does not present us with “likenesses” of things; it presents us, we want to say, with the things themselves. But wanting to say that may well make us ontologically unrest. » Pourquoi cet émoi ontologique? Parce que nous « voulons dire », c’est-à-dire que même si nous savons que nous ne sommes pas en présence des « choses elles-mêmes », ce sont les mots qui semblent le plus adéquats pour décrire notre expérience des choses photographiées, parler d’image, de ressemblance ou de reflet paraissant insuffisant; et pourtant, nous savons bien que nous ne pouvons pas être en présence des « choses elles-mêmes » puisque nous sommes séparés d’elles par une distance temporelle, comme si pour Cavell la seule chose qui nous sépare des choses à l’écran serait ce gouffre temporel et non l’écran ou le fait qu’il s’agit d’une image (du moins, c’est ce que nous « voulons dire », ces mots expriment l’expérience si singulière du cinéma, mieux que d’affirmer « c’est une image mouvante qui montre le passé » par exemple).

Mais que se passe-t-il lorsque nous pouvons transporter le cinéma dans nos poches et le regarder sur un écran minuscule, ou quand nous pouvons contrôler le défilement d’un film? S’agit-il encore d’un monde passé – ou voulons-nous encore dire qu’il s’agit d’un monde passé? Ne serions-nous pas portés à dire, au contraire, qu’il n’y a plus d’émoi ontologique puisque nous ne sommes plus en présence des « choses elles-mêmes », mais bien en présence de leur image? Car comment pourrions-nous exercer ce contrôle sur les « choses elles-mêmes »? Nous ne pouvons pas arrêter ou faire défiler plus rapidement ou plus lentement le monde, mais nous pouvons facilement manipuler son image; alors plutôt qu’un monde passé, peut-être que nous serions plus portés à dire que le numérique est une image présente. Présente, puisque nous ne pouvons pas exercer de contrôle sur le passé, il faut donc que l’image soit là, dans le même espace-temps (temps surtout) que nous; une image, même si les choses ressemblent encore aux « choses elles-mêmes », parce que la « chose elle-même » offrirait une résistance à nos tentatives de manipulation.

De plus, sur un écran électronique (ou avec un projecteur numérique), le mouvement que nous voyons est recréé par des pixels changeant rapidement de manière successive, c’est-à-dire qu’avec le numérique il n’y a jamais, ne serait-ce qu’un instant, d’image complète, consistante, qui serait l’équivalent d’un photogramme sur un bout de pellicule, l’image n’ayant cesse de se métamorphoser, pixel par pixel. Alors quand l’image numérique reconstruit un mouvement passé, elle le fait en produisant un autre mouvement, au présent, celui de l’image elle-même et de son flux perpétuel, d’où l’interactivité que le numérique appelle : l’image bouge là, devant nous, ce mouvement n’ayant rien d’inéluctable puisqu’il n’a pas déjà eu lieu; au contraire, il a lieu là, maintenant, à même l’image. Voilà peut-être la nature même de l’illusion : cacher le mouvement propre à l’image numérique, celui qui lui confère toute sa plasticité, pour en reconstruire un autre, ce qui revient, quelque part, à refuser d’exploiter ses possibilités (par contraste, les jeux vidéo relèvent entièrement de l’image numérique, c’est pourquoi ils ont pu être désignés comme l’art du vingt-et-unième siècle, pour succéder au cinéma qui a été celui du vingtième, et c’est ce qui peut expliquer, aussi, l’intérêt actuel d’Hollywood envers ces jeux, comme une manière d’apprendre ce qui lui échappe).

Le cinéma-Matrice ressemble donc au cinéma d’autrefois, mais en réalité tout a changé puisque nous avons acquis un contrôle sur les images qui en modifie notre conception – bien au-delà du cinéma d’ailleurs : dans notre expérience quotidienne, avec les ordinateurs par exemple, nous avons l’habitude d’avoir le contrôle sur l’image numérique (généralement grâce à une manette, un clavier, un écran tactile, etc.), nous la voyons donc surtout par rapport à ce qu’elle peut devenir, elle est une sorte de présent perpétuel qui tend vers le futur, et au fond c’est cette expérience que nous transférons ensuite vers le cinéma, autrefois notre principal lieu de rencontre avec une image mouvante, aujourd’hui l’exception. Ce serait donc à force de rencontrer ces images nouvelles que notre conception du cinéma a changé – notre conception, c’est-à-dire que le cinéma a changé tout autant que nous et nul ne saurait dire qui a entrainé l’autre vers ce nouveau monde, si l’image numérique s’est manifestée pour mieux répondre à notre nouvelle conception ou si cette dernière a changé à force d’être en contact avec cette nouvelle manière de faire et de diffuser le cinéma, le cinéma -Matrice (ou le cinéma numérique) étant avant tout un mode de pensée, une expérience du cinéma (et partant du monde), plus qu’une réalité technologique. Le Tout-numérique actuel ne fait que consacrer cette conception préalable du cinéma, une idée du cinéma qui est probablement née avec la vidéo, qui est restée latente pendant plusieurs années, qui s’est incarnée peu à peu, le T-1000 marquant le moment où cette idée est devenue assez présente, puissante, pour qu’elle soit perçue comme un futur certain, la fin de la pellicule en salles marquant la fin de cette période de transition. Plus que The Matrix d’ailleurs, qui gardait cette méfiance (un peu feinte) envers le numérique, c’est James Cameron qui a véritablement achevé le tournant qu’il avait amorcé, avec Avatar en 2009 : un personnage en chaise roulante, cloué à son siège comme le spectateur dans la salle, qui retrouve sa liberté en devenant un avatar numérique dans un monde de synthèse paradisiaque, coupant tout lien avec ce monde des hommes défini par l’handicap et le militarisme, le film nous invitait franchement à s’évader par ce numérique et à laisser la pellicule loin derrière (puisque selon cette analogie, le monde des hommes de la fiction serait l’équivalent du cinéma traditionnel en pellicule).

Nous sommes dans l’ère numérique, au temps de l’image présente, et le cinéma tel que nous l’avons connu pendant plus de cent ans est bel et bien devenu un monde passé, même si les signes de ce changement ne sont pas encore évidents. Mais pour paraphraser Neo, dans la citation en exergue tirée de son discours final dans The Matrix, cette apocalypse n’est pas une fin, il s’agit au contraire d’un renouveau. Il est vrai que le cinéma hollywoodien semble quelque peu stagnant ces dernières années, peut-être parce que les producteurs savourent un peu trop ce gain de contrôle qui leur confère un pouvoir tyrannique sur la post-production (difficile aujourd’hui, voire impossible, d’être un auteur à Hollywood sans être producteur). Vrai aussi que pour l’instant ce renouveau ressemble surtout à un ressassement du passé, que cette hésitation à explorer à fond les possibilités du numérique crée un entre-deux étrange, ce cinéma -Matrice qui recrée le passé plutôt que crée le futur, mais peut-être que de retourner voir la tradition avec les moyens d’aujourd’hui est une étape nécessaire pour mieux, ensuite, se lancer de l’avant. Comme disait l’autre : d’autre part, le cinéma est un langage, et, voulons-nous rajouter aujourd’hui, il nous en revient de le (ré) inventer.

Bibliographie des ouvrages cités dans cette série

Bazin, André, « Ontologie de l’image photographique », dans Qu’est-ce que le cinéma?, Éditions du Cerf, 2007 (texte original 1945), p. 9-17

Cavell, Stanley, The World Viewed, Enlarged Edition, Harvard University Press, 1979, 253 p.

Manovich, Lev, The Language of New Media, The MIT Press, 2001. 354 p.

Rodowick, D.N., The Virtual Life of Film, Harvard University Press, 2007, 193 p.

|

envoyer par courriel |

| imprimer | Tweet |