Intro | Entrevue

:: Please Baby Please (2022) [Rivulet Media / Silver Bullet Entertainment]

Pendant l’entretien que nous menons avec elle, Amanda Kramer parle des scènes qu’elle imagine puis capte comme d’images « not from our world, but still recognizable » / « issues d’un autre monde, mais néanmoins reconnaissables ». Difficile il est vrai, en regardant ses films, de ne pas ressentir ce décalage aussi manifeste dans ses effets que diffus quant à son origine. Or cette ambivalence face à ce que nous voyons à l’écran, il faut le dire, n’est pas celle de l’inquiétante étrangeté, ce concept freudien voulant que l’angoisse surgisse de ce qui ressemble de manière troublante à un élément familier, tout en donnant la persistante impression d’être inconnu, unheimlich. Chez Kramer, c’est tout le contraire : pour qualifier son cinéma, je suis plutôt tentée de parler d’une exaltante étrangeté, qui servirait à décrire le sentiment jubilatoire qu’on ressent à voir une chose familière être juste assez décalée par rapport à elle-même pour nous paraître méconnue, inédite.

Au cours du même entretien, Kramer confiera aussi que d’entrer dans les mondes créés par les réalisateur·ice·s qui lui sont cher·ère·s (plus précisément, le milieu interlope gay dépeint par Rainer Werner Fassbinder) est, pour elle, une expérience aussi science-fictionnelle que de visionner un soap opéra intergalactique (« it’s like watching Star Wars »). Les étoiles dans ses yeux ne sont pas celles que font naître un sensationnalisme voyeur, ce sont celles de l’appétit exploratoire. Et tout de suite je pense Amanda Kramer construit ses œuvres — et plus généralement son rapport au cinéma — comme une alien ; à la manière d’une curieuse archéologue (et une archéologue curieuse) venue d’outre-espace pour explorer avec avidité les vestiges de l’histoire humaine. De fait, on a l’impression, en regardant ses films, que nos reliques communes sont dépoussiérées par une main aussi minutieuse que dilettante, avec un amateurisme qui n’est pas le fruit d’une carence insouciante, mais bien le résultat d’une volonté esthétique forte, qui cherche à creuser de nouveaux chemins interprétatifs dans nos récits collectifs et nos fictions culturelles.

Cette exaltante étrangeté, si je devais la traduire en anglais, ne prendrait pas le nom d’exhilarating strangeness, mais bien d’exhilarating queerness. Car c’est aussi ce que permet le cinéma de Kramer ; renouer avec le sens premier de ce mot, comprendre ce qu’il y a de politique dans le fait d’être bizarre, de volontairement se rendre peu assimilable par les formes hégémoniques de discours et de pratiques sociales. Le cinéma de Kramer est queer car il donne à voir des personnages aux désirs prohibés et polymorphes, mais aussi parce que ceux-ci sont en décalage profond avec les injonctions normatives régissant le monde qu’ils habitent (que nous habitons).

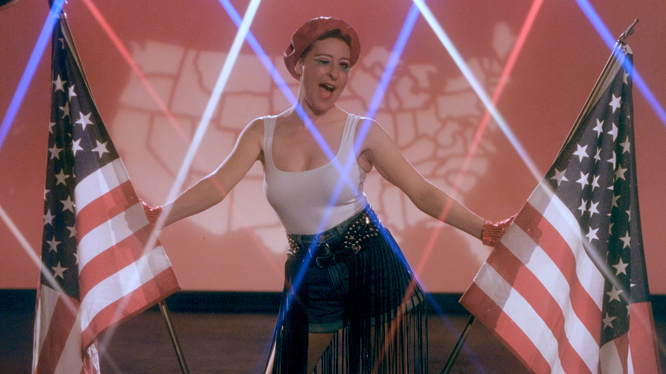

Si les films de Kramer sont très différents les uns des autres (sans que sa filmographie manque pour autant de cohérence), ils ont ceci de commun qu’ils travaillent constamment à effriter les démarcations qui séparent un genre filmique d’un autre. Depuis 2016, la réalisatrice opère constamment des métissages génériques ; ses films donnent une idée de ce qu’une comédie musicale comme West Side Story devient lorsqu’on explore ses virtualités homoérotiques, ou de ce à quoi ressemble un Prime Time Special féministe qui flirte avec l’horrifique (scoop : le vilain de ce pseudo-slasher est le patriarcat).

::Please Baby Please (2022) [Rivulet Media / Silver Bullet Entertainment]

:: Give Me Pity! (2022) [Irving Harvey / Neon Heart Productions / Smudge Films]

Ce jeu, à mon avis, a quelque chose de fondamentalement réflexif, car si sa dimension ludique est impossible à évacuer, il ne peut non plus faire l’économie d’une lecture critique. L’hybridité produite par Kramer ne crée par de nouvelles taxonomies génériques ; plutôt, elle les rend caduques en visibilisant ce qu’elles ont de construit socialement et historiquement. Et si je choisis ces mots, ce n’est pas un hasard, puisque le soupçon jeté par la cinéaste sur l’étanchéité des genres filmiques s’étend aussi à la performance de genre. En regardant les films de Kramer, vous verrez des acteur·rice·s incarner leurs personnages grâce à un jeu où l’artificialité et le maniérisme occupent une grande place — une place si grande que le réalisme est constamment mis en péril. Il faut apprécier ce choix pour ce qu’il est ; une subversion amusée de la notion de performance filmique, mais aussi de la performance genrée ; une tentative drag de mettre l’accent sur le fait que le genre (gender), comme le travail de composition de rôle et l’ensemble des codifications cinématographiques, est un faire, une construction qui nécessite d’être constamment renforcée par la mise en application de gestes, de postures, de comportements ponctuels et répétés. La convention réaliste, comme le binarisme genré, est fondée sur un ensemble de règles implicites et essentialisées qui orientent les formes possibles de devenir auxquelles nous avons accès. Kramer, et c’est là une force de son cinéma, opère un travail critique simultané sur les deux. Ce faisant, elle regarde le genre et le gender pour ce qu’ils sont : de drôles d’artefacts, des productions culturelles énigmatiques à la facticité manifeste.

Please Baby Please (2022) et Give Me Pity! (2022) ne sont pas seulement des films à propos du genre, ils ne parlent pas du genre, mais plutôt à travers lui. Cette traversée est une invitation nous incitant, spectateur·rice·s, à rejoindre les rangs des archéologues d’une exoplanète lointaine et à regarder nos productions filmiques comme des ovnis : des objets fascinants et bizarroïdes qui traversent nos nuées, mais aussi nos espaces psychiques, pour s’y inscrire durablement. Libre à nous de les concevoir comme les ruines de nos civilisations déchues ou comme le fantasme de réalités encore à inventer.

|

envoyer par courriel |

| imprimer | Tweet |