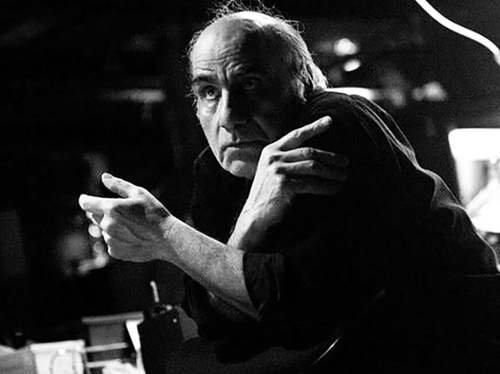

Présenter Amir Naderi, c’est convoquer un cinéaste dont l’œuvre traverse les géographies, de l’Iran aux États-Unis, du Japon à l’Europe, tout en restant profondément enracinée dans une expérience existentielle : la perte, l’errance, la résistance. Né en 1946 à Abadan, au sud de l’Iran, dans cette ville portuaire et pétrolière au cœur du golfe Persique, Naderi grandit dans un milieu populaire, au contact direct de la rue, des docks, des travailleurs et des enfants livrés à eux-mêmes. Cette enfance, souvent marquée par la solitude et la débrouille, irrigue toute son œuvre et donne à son regard une acuité rare sur les marges sociales et la survie quotidienne.

Avant de devenir réalisateur, il est photographe, formé à observer les visages et les gestes du réel, un apprentissage de la composition qui marquera durablement son esthétique. Naderi n’est pas seulement un auteur de films ; il est aussi, à travers ses récits et ses cadres, un penseur du mouvement, des corps, du temps, du désir d’évasion, qui fait du cinéma le lieu même où se rejoue une reconstruction de soi. Ce cinéma poétique du déplacement, qui prend forme dès ses courts métrages iraniens et se décline ensuite dans des œuvres transnationales, trouve deux de ses points d’ancrage dans Waiting (1974) et The Runner (1984).

*

Waiting : embryon d’une esthétique de l’attente

Court, dépouillé et presque muet, Waiting (Entezar, 1974) constitue un véritable laboratoire où s’esquissent déjà plusieurs des obsessions de Naderi : le temps suspendu, la matérialité de l’image, la physicalité des gestes et la tension entre immobilité et mouvement. Le film se déploie dans une dimension presque phénoménologique : il invite moins à comprendre qu’à éprouver, à partager une expérience sensorielle du monde. On y découvre une poétique du retrait : l’attente y devient à la fois condition humaine et forme dramatique, exposant la fragilité des êtres. Dans plusieurs entretiens, Naderi évoque Waiting comme le noyau spirituel de son œuvre à venir, une matrice où la patience, la résistance et la persévérance se métamorphosent en énergie cinématographique.

Waiting nous permet aussi d’apprécier la filiation formelle entre ses premières recherches et ses films plus tardifs : l’économie du plan, la force de l’image silencieuse, l’usage du paysage comme personnage. Ces éléments se retrouveront, amplifiés, dans The Runner où l’énergie des corps se heurte à des environnements industriels et sociaux hostiles.

:: Waiting (1974) // The Runner (1984) [Kanoon Studio]

:: Waiting (1974) // The Runner (1984) [Kanoon Studio]

The Runner : néoréalisme et cri d’espérance

The Runner (Davandeh, 1984) est souvent présenté comme le film qui a inscrit Naderi dans la légende du cinéma iranien moderne. Autobiographique par touches, l’œuvre suit Amiro, un garçon livré à lui-même dans un paysage à la fois concret et allégorique, celui des docks brûlés par le soleil, des carcasses de navires échoués, des chantiers désertiques et des champs pétroliers du sud de l’Iran. Dans cet environnement de vent, de métal et de poussière, le monde semble à la fois en ruines et en construction, miroir de la condition humaine. Naderi filme ces espaces liminaux, entre mer et désert, pauvreté et énergie brute, comme le théâtre d’une lutte essentielle, voire existentielle. Chez lui, la course d’Amiro devient plus qu’un simple mouvement : elle incarne la survie, la dignité retrouvée et le désir d’échapper au déterminisme social. Ainsi, à travers l’effort du corps et la conquête du souffle, The Runner érige une véritable poétique de la résistance, où le geste de courir s’affirme comme un acte de liberté.

Nombre d’analyses académiques perçoivent The Runner comme le symptôme d’une modernité conflictuelle : le film montre comment les corps désireux se confrontent à la machine et à la vitesse importées par le progrès, mais aussi comment la solidarité humaine et la foi en un avenir possible persistent malgré la violence sociale brute. Plusieurs contributions récentes reviennent sur cette dialectique espoir/désespoir et sur la manière dont Naderi place l’enfant au centre d’une réflexion sur la nation, la mémoire et la reconstruction après des ruptures historiques.

:: The Runner (1984) [Kanoon Studio]

La censure : fracture biographique et moteur esthétique

Pour comprendre la trajectoire de Naderi, il faut prendre en compte la censure. Des films empêchés, coupés ou interdits ont contribué à faire de l’exil un choix ou plutôt une nécessité pour de nombreux cinéastes iraniens de sa génération. La censure n’est pas seulement un obstacle administratif et bureaucratique : elle influe profondément sur la création artistique. Dans le cas de Naderi, la censure agit comme une fracture : elle coupe un rapport immédiat entre l’auteur et son public national, pousse le réalisateur vers d’autres marchés et d’autres langues, et produit une esthétique de la ruse, du détournement et de l’allusion où l’image suggère ou sublime des vérités interdites. Cette marginalisation devient alors paradoxalement une source d’invention : le langage cinématographique se radicalise, la narration se fragmente, et chaque plan gagne en puissance évocatrice.

L’exil de Naderi vers New York, puis vers d’autres horizons, ne relève pas d’un simple déracinement : il trace une trajectoire artistique où ses obsessions voire ses névroses : l’attente, la course, la survie se transposent dans des espaces urbains étrangers, plus fragmentés, plus introspectifs. Le passage au cinéma transnational en déplace le cadre sans en altérer la portée : si l’Iran de The Runner exalte la solidarité des ruines, Manhattan et Tokyo offrent à Naderi des paysages d’aliénation où la résistance adopte de nouvelles expressions.

:: Manhattan (1993) [Alphaville Films-NYC / Open City Films] // Cut (2011) [Tokyo Sory / Bitters End]

Cinéma comme survie : gestes et résistance

Un trait central de l’œuvre de Naderi est la manière dont le cinéma lui-même est présenté comme un acte de survie. Courir, attendre, filmer, persévérer : ces verbes forment une syntaxe morale chez Naderi. Dans Cut (2011) ou Manhattan by Numbers (1993), le cinéma devient un rite de résistance à l’oubli, à la déshumanisation, à la perte d’horizon et la mise en scène articule un rapport assez physique au monde (corps, lieux, bruits) qui passe par l’effort. Les personnages (autobiographiques) de Naderi sont des artistes, des enfants, des marginaux qui, par le geste (courir, regarder, réparer) réaffirment leur dignité et un besoin d’existence. Cette poétique de l’effort reçoit une résonance particulière quand on l’inscrit dans le contexte des réalités politiques et sociales qui ont contraint nombre d’artistes iraniens à l’exil.

Amir Naderi offre au spectateur contemporain une leçon de cinéma et d’humanité : il fait de la contrainte : censure, exil, marginalité, le matériau d’une esthétique singulière. Waiting et The Runner sont deux pôles d’une même constellation : l’un ramassé, presque ascétique, sur le temps et la patience ; l’autre généreux, néoréaliste et percutant, sur la course et la survie. Leur chevauchement permet de tenter une exploration formelle, mais aussi un dialogue sur la manière dont l’art répond à la violence des circonstances par l’attention, la persévérance et l’invention. Pour toute personne qui souhaite interroger le lien entre cinéma, existence et résistance, Naderi demeure une figure incontournable.

*

Hanieh Ziaei est sociologue de l’art et politologue, spécialiste du monde iranien contemporain. Affiliée à la Chaire Raoul-Dandurand (UQAM), elle partage sa vie entre Bruxelles et Montréal, où elle enseigne et collabore avec plusieurs institutions universitaires et culturelles. Présente au Festival de Cannes 2025, elle travaille en partenariat avec des cinémas d’auteur et indépendants pour promouvoir et programmer des films et documentaires iraniens. Ses recherches portent sur la censure étatique dans le monde des arts en Iran, particulièrement en arts visuels, qu’elle aborde à travers une méthodologie de sociologie visuelle. Elle explore plus largement les liens entre art, exil, résistance créative et liberté d’expression.

|

envoyer par courriel |

| imprimer | Tweet |