:: Le Nèg' (2002) [Coop Vidéo]

Chez Robert Morin, l’identité n’est jamais monolithique, mais plurielle ; c’est une réalité hybride, fruit des tensions entre l’étiquetage social et le désir d’autodétermination, l’aliénation du quotidien et l’acte créatif de fabulation, entre l’ancrage domestique et le désir de déprise. Ce n’est pas un hasard si l’on retrouve chez lui tant de personnages bipolaires, des « cascadeurs-rembourreurs » (Ma vie c’est pour le restant de mes jours, 1980) ou des « garagistes-jammeurs » (Le Royaume est commencé, 1978), des gens écartelés entre une existence quotidienne carcérale et un brûlant désir d’ailleurs, entre l’archétype fondateur du coureur des bois et celui de l’habitant. [1]

Dans son cinéma, les masques sociaux se déchirent pour laisser entrevoir une complexité inattendue : les toxicomanes de séries policières nous invitent à découvrir chez elleux une vibrante humanité (Quiconque meurt, meurt à douleur, 1998), de même que les banlieusard·e·s aliéné·e·s des culs-de-sac aux noms fleuris (Que Dieu bénisse l’Amérique, 2006) ; même les criminels en cravate se révèlent comme des pères de famille sympathiques qu’on gagne à connaître (Papa à la chasse aux lagopèdes, 2008). Le fait québécois se décline chez Morin dans une variété de sujets disparates (personnes neurodivergentes, autochtones, anglophones ou monstrueuses), de sorte que son œuvre s’inscrit en porte-à-faux de toute conception homogénéisante d’un cinéma national bâti autour des thèmes de la quête du père, de l’incommunicabilité, de la glaciation émotionnelle ou de tout « roman familial » canadien-français (pour reprendre la théorie de Heinz Weinmann dans la première partie de son Cinéma de l’imaginaire québécois). Elle se rapproche plutôt de la perspective d’un Scott Mackenzie, qui, dans son Screening Québec: Québécois moving images, national identity, and the public sphere, décrit l’écran québécois comme un espace de négociation identitaire visant à opposer la québécitude stéréotypée à son expérience vécue, à confronter sa définition hégémonique à sa définition anti-hégémonique.

Rarement les questions identitaires sont abordées de manière plus directe que dans les films de sa trilogie faulknérienne : Requiem pour un beau sans-cœur (1992), Windigo (1994) et Le Nèg’ (2002). Inspiré par le célèbre chevauchement de perspectives qu’on retrouve dans The Sound and the Fury de William Faulkner, repris notamment dans le Rashômon (1950) d’Akira Kurosawa, où la succession de quatre témoignages sur un même événement produit des décalages notoires qui nous empêchent de garantir l’exactitude des faits, Morin nous rappelle que la vérité est toujours subjective, issue du dessein personnel des conteur·euse·s, de la mise en scène de soi et des autres ; il nous rappelle surtout que son propre cinéma repose sur un principe de narration falsifiante, à mi-chemin entre le documentaire et la fiction, dans un espace d’indécidabilité constante entre le « vrai » et le « faux ».

Plus prosaïquement, ce principe de narration falsifiante représente chez Morin l’impossibilité de restreindre l’individu à une image fixe, étant donné la nature subjective, construite, d’une identité axée notamment sur le regard d’autrui. D’où l’ambiguïté et les glissements d’objets qui caractérisent les trois films de sa trilogie, où le processus d’enquête a pour but de découvrir non seulement la vérité entourant un événement, mais surtout la vérité entourant la nature d’un homme. « Il n’y a personne qui connaît Eddy Laroche », nous confie l’un des personnages de Windigo à propos du leader autochtone séparatiste que le film nous invite à découvrir. Régis Savoie, le criminel mythique et antihéros de Requiem pour un beau sans-cœur ne nous apparaît que très brièvement « tel qu’il est », dans un enregistrement qu’il effectue sur la caméra de son acolyte Tonio ; tout ce que nous apprendrons d’autre sur lui sera par le truchement des récits qu’en font ses proches. Le Nèg’, finalement, ce jeune Noir abattu par la police dans la campagne montérégienne après une rencontre fortuite avec un groupe de péquenots frustrés, n’aura quant à lui aucune chance d’autodétermination, existant uniquement à travers le regard extérieur, d’où le terme dérogatoire utilisé pour le décrire, lequel évoque parfaitement la préséance des étiquettes sociales sur les personnes marginales qui peuplent le cinéma de Robert Morin.

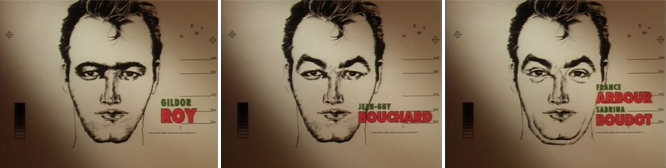

Produit en 1992, Requiem pour un beau sans-cœur est le premier long métrage commercial réalisé par l’auteur. Il s’agit d’un drame policier à saveur biographique inspiré par la vie de Richard Blass, un criminel avide de publicité en croisade contre le système carcéral canadien, transposé ici dans le Québec des années 1990 sous les traits du charismatique chanteur country Gildor Roy (dans une performance imposante qui l’a sacralisé comme un acteur dramatique sérieux). Sélectionné pour la Semaine de la critique cannoise de 1993, le film a la particularité d’être tourné entièrement en caméra subjective, adoptant la perspective de huit personnes qui travaillent à relais pour faire la chronique de l’évasion, puis des derniers jours du protagoniste : son fils Mathieu (Simon Mathurin Guilbert), le détective Jean-Pierre Trudel (Stéphan Côté), le rédacteur sensationnaliste Gaston Beaudoin (Raymond Bélisle), son avocat Mike Di Palma (Louis-Georges Girard), sa mère (France Arbour), une danseuse de Sault-Ste-Marie nommée Cindy (Sabrina Boudot), sa copine Denise (Brigitte Paquette) et son acolyte Tonio (Jean-Guy Bouchard).

:: Gildor Roy (Louis-Régis Savoie) dans Requiem pour un beau sans coeur (1992) [Coop Vidéo]

Morin aligne pour l’occasion une galerie de narrateur·ice·s idiosyncrasiques, qu’il introduit systématiquement par un fondu au blanc, puis par un coup d’œil dans une surface réfléchissante, qui permet de les identifier instantanément. Le réalisateur les dote en outre chacun·e de sa propre voix off, de sorte que la « vérité » présentée est toujours ancrée dans une subjectivité spécifique, que chacune des perspectives décrit un point de vue précis, vaniteux et intéressé. Les décalages entre les différents récits s’établissent d’ailleurs très vite et de façon très prononcée, les lieux de rencontre entre les personnages et la personnalité de ceux-ci différant considérablement de chapitre en chapitre, généralement à la faveur des conteur·euse·s. Ces disparités manifestes participent de la narration falsifiante du réalisateur, établissant très vite une indécidabilité entre le vrai et le faux qui nourrit non seulement l’aura de méfiance généralisée, mais qui relègue aussi l’existence de Savoie au rang de mythe.

:: Requiem pour un beau sans coeur [Coop Vidéo]

La mise en scène participe également de cette indécidabilité. Le film a beau miser sur la caméra subjective, il n’adopte jamais une posture « réaliste », privilégiant le montage aux plans-séquences, multipliant les angles de prises de vue improbables, utilisant « la musique-de-Dieu-le-Père » [3] pour souligner le drame des personnages tout en plaquant sur la tragédie des moments humoristiques incongrus (la séquence de l’ascenseur avec Gregory Charles est un bon exemple). Requiem insiste même en amorce sur le fait que « les personnages et événements de ce film sont purement fictifs », n’hésitant pas à utiliser des processus scénaristiques fictionnalisants (comme la préfiguration), ainsi que des procédés métanarratifs (comme la présence diégétique du réalisateur Morin, qui, dans le rôle du Capitaine Demers, confie au détective Trudel que « Maki a carte blanche », liberté qu’il lui concède doublement en tant qu’auteur et supérieur hiérarchique). « Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, on n’invente pas les histoires qu’on publie malheureusement », dit Beaudoin à un certain moment, avant qu’une coupe sur la une mensongère qu’il prépare pour Photo Police ne vienne contredire ses paroles, qui semblaient pourtant si ressenties.

Au final, nous aurons beau savoir ce qui s’est passé dans le chalet des Cantons de l’Est où Savoie a passé ses dernières heures, nous ne pourrons jamais cerner sa véritable personnalité. Il restera une entité hybride, amalgame de plusieurs réalités opposées, architecte d’un « monde où l’amour et la haine étaient tout le temps présents, tout le temps mêlés aussi, un monde qui pouvait se revirer contre lui n’importe quand ». Il restera à la fois l’ennemi public et l’ami public #1, au même titre qu’Earl Tremblay dans Yes Sir! Madame… (1994) est à la fois un « pea soup » [4] et une « tête carrée » [5]. Or, ce n’est pas la seule similitude que partagent les deux films, qui s’amusent aussi avec le doublage et le caractère perfide de la traduction, grâce ici au personnage de l’enquêteur Maki (Klimbo), un bourreau de travail anglophone obsédé par la traque de Savoie. Le lexique scatologique de ce pittoresque détective revêt en effet son lot d’ambiguïtés connotatives qui contribuent à la confusion des personnages, à savoir que le terme « délateur » n’est jamais l’équivalent pour lui de « stool » (délateur, mais aussi déjections), et que le mal qui ronge Savoie s’inscrit dans ses « genes » (compris comme « jeans »), et dans ses « cells » (compris comme « selles »).

Inspiré par le Heart of Darkness de Joseph Conrad, Windigo troque le principe de l’enquête policière pour celui de l’enquête journalistique, alors que nous suivons un téléreporter dépêché pour entreprendre un voyage en navire le long de la rivière titulaire à la rencontre d’un leader autochtone sécessionniste, Eddy Laroche (Donald Morin), en compagnie d’un groupe disparate qui inclut un capitaine de bateau (Paul Berval) et son second raciste (Gaston Caron), deux représentants du gouvernement fédéral (Michel Laperrière et Yvon Leroux), un chef de bande (Richard Kistabish) et une médecin sensible à la cause (et potentiellement amoureuse) de Laroche (Nathalie Coupal). Réitérant le recours à la caméra subjective, Morin nous place directement dans la peau, et sous la moumoute de Jean Fontaine (Guy Nadon), dont la narration en voix off constitue une plongée dans son imaginaire désabusé. Reprenant également le concept de construction identitaire, le réalisateur en profite pour éclabousser l’institution médiatique et adresser le processus de simplification outrancière qui est le propre des journaux télévisés — « Même si tous ces portraits-là sont vrais », déclare Fontaine, « ça fitte mal dans 30 secondes ». Exacerbant l’ambiguïté de la narration, le film reprend sa notice liminaire selon laquelle « les personnages et événements de ce film sont purement fictifs », adoptant de nouveau une mise en scène fictionnalisante au montage très marqué qui s’inscrit dans un parcours semé d’embûches à la recherche de la vérité.

:: Guy Nadon (Jean Fontaine) dans Windigo (1994) [Coop Vidéo]

:: Donald Morin (Eddy Laroche) dans Windigo [Coop Vidéo]

L’introduction du récit se fait par le truchement d’un journal télévisé, où le présentateur annonce la déclaration d’indépendance de la nation d’Aki, fondée par Laroche et ses compatriotes sur un territoire de 30 000 km2 situé entre l’Abitibi et le Nouveau-Québec. S’ensuit un topo qui nous offre un survol succinct et prédigéré des événements qui ont mené à cette déclaration d’indépendance, permettant d’introduire le spectateur aux enjeux de l’œuvre, mais sans jamais pénétrer en profondeur, particulièrement en ce qui a trait à Laroche. « De lui, on ne sait rien, il ne nous reste que cette image », dit la journaliste alors que la caméra effectue un zoom étrange, symbolique d’une percée introspective, sur un personnage masqué qui rappelle le célèbre Lasagne de la Crise d’Oka. L’image proprette et superficielle du discours médiatique s’évapore dès le moment où l’on pénètre dans la subjectivité de Fontaine, dont le cynisme corrode la langue de bois de ses pair·e·s. Qualifiant le navire de « bateau-théâtre » où les « personnages » effectuent leur « routine », Fontaine va jusqu’à recourir au lipsynch pour moquer la nature préfabriquée du discours tenu par l’un des représentants fédéraux, qui comme maître Di Palma dans Requiem, joue sa cassette pour l’enregistreur.

Encore une fois, on retrouve ici chez Laroche un personnage qui reste fidèle à lui-même au fil du récit, un homme charismatique, imperturbable et fonceur, dont la posture réelle est avant tout imputable à la perspective d’autrui. Contrairement au film précédent, on finit éventuellement par rencontrer l’homme en personne, mais en ayant préalablement été entretenu de différents épisodes de sa vie narrés par quatre des membres de l’équipage (dont chaque témoignage ouvre sur une séquence imbriquée, raccordée sur le mouvement), de sorte que sa légende précède son essence. Décrit alternativement comme un manipulateur (par le fonctionnaire des affaires autochtones, qui se remémore une intervention contrariante lors d’un conseil de bande), comme un extrémiste (par le chef Volant, qui narre un souvenir de l’époque des barrages autoroutiers) et comme un dangereux contrebandier (par le représentant du cabinet du premier ministre, qui raconte une rencontre humiliante dans la forêt), Laroche se révèle à nous comme une sorte d’archétype. « Un manipulateur, un extrémiste, puis là un pusher de cigarettes, tous les clichés qu’on peut avoir sur les Indiens rassemblés dans le même gars », notera Fontaine, qui voit dans ces étiquettes autant de manœuvres politiques. « Faire passer son adversaire pour un extrémiste, la passe classique de tous les politiciens », dira-t-il à propos du témoignage de Volant. Or, lorsque l’on rencontre Laroche à la fin, quand on lève le voile (de plastique) sur son existence réelle, il cesse dès lors d’être un symbole pour redevenir un humain, en proie à la maladie et à l’amertume de la défaite.

:: Richard Kistabish (Conrad Volant) et Nathalie Coupal (Christine Bastien) dans Windigo [Coop Vidéo]

Il faudra pourtant ramer pour en arriver là, avec l’aide d’un des personnages clés du récit, la Christine Bastien de Nathalie Coupal, qui s’impose comme l’une des enquêtrices les plus obstinées à dévoiler la vérité occultée par ses compagnons de voyage. Elle devient à ce titre l’architecte d’une mise en scène dans la mise en scène, incitant le caméraman de Fontaine à suppléer le principe superficiel d’entrevues réalisées en amont par un véritable travail d’enquête. Elle lui ordonne ainsi de filmer la rencontre secrète des trois hommes (le « grand chef Langue fourchue » et « les serviteurs des compagnies de bois ») à travers un hublot, mais aussi l’appel secret effectué par le fonctionnaire des affaires autochtones dans sa cabine. C’est elle aussi qui lui intimera de filmer Laroche lors de son dernier discours, s'érigeant ainsi en porte-à-faux d’une entreprise médiatique avide de réponses prémâchées et de condensés didactiques à propos d’une réalité trop complexe pour un public trop pressé de comprendre des choses qui lui échappent. Ce n’est pas un hasard d’ailleurs, plus un leitmotiv morinien, si l’on aperçoit au cours du film un reportage dédié à la mort de Régis Savoie, qui résume en quelques phrases la tragédie déployée si généreusement dans le film précédent.

Le Nèg’ est un cas de figure un peu différent. C’est en quelque sorte la quintessence du travail amorcé dans les deux films précédents, à savoir que la délocalisation du récit vers l’univers campagnard, le choix d’un sujet muet et la mise en scène variable des différents témoignages permettent d’exacerber les idées émises chez ses prédécesseurs. Reprenant le format de l’enquête policière établi dans Requiem, le film suit deux détectives de campagne (duo plutôt archétypique composé d’un vieil agent au bord de la retraite et d’un jeune partenaire avide d’action) chargés de retracer les événements qui ont mené à la mort d’une rentière nommée Cédulie Lajeunesse (Béatrice Picard) suivie par l’exécution d’un jeune Noir (Iannicko N'Doua-Légaré) aux mains de la police après une rencontre mouvementée avec un groupe de racistes locaux en état d’ébriété. Comme à l’habitude, le film nous offre très vite toutes ses clés de lecture, notamment par le biais d’une séquence d’ouverture où l’on assiste à la déconfiture d’un policier hystérique, qui hurle qu’il « n’arrêtait pas de tirer » et qui déchire sa chemise après avoir abattu le jeune homme, qu’on aperçoit brièvement sur une civière d’ambulance. Déjà, on sent que le Noir est périphérique au drame du policier, pertinemment nommé Martial (Pierre Drolet), chose que viendront confirmer presque tous les témoins, qui, peu bouleversés par le sort de l’adolescent, sont très préoccupés par l’avenir de leur compatriote, qu’ils finiront même par innocenter de concert avec les deux enquêteurs.

Fidèle à son habitude, Morin se met également en scène en tant que guide pour les personnages, revêtant les habits d’un policier qui mène ses collègues vers l’origine du drame, une petite statue de « nègre » en plâtre brisée, possiblement par le jeune, à l’occasion d’un acte de vandalisme qui aurait mis le feu aux poudres. C’est le personnage de Morin qui, également, nous mentionne les 3-4 témoins qui se trouvent dans la maison de Cédulie : Bertrand Joyal (Jean-Guy Bouchard), un fermier local, Lionel « Canard » Plourde (Emmanuel Bilodeau), un travailleur agricole devenu invalide, et Sylvain « Tâton » Tougas (Robin Aubert), un assisté social. L’identité du quatrième témoin est plus ambiguë ; il pourrait s’agir de Josée Morin (Suzanne Lemoine), endormie dans la chambre après une nuit arrosée ponctuée de nombreux blackouts, mais aussi de Polo (René-Daniel Dubois), le fils autiste de Cédulie, figure liminaire du récit dont on comprend bien vite, par la mise en scène de ses jouets aux traits des différent·e·s acteur·ice·s, que lui seul pourra nous livrer un compte-rendu fidèle des faits, puisqu’il est le seul qui n’ait pas d’intérêt personnel à défendre. À ce sujet, on note très vite que le microcosme campagnard qui sert d’arrière-plan au film est un terreau fertile pour le mensonge, pour le repli identitaire et la protection exclusive des « siens ». Le poids des regards méfiants que (se) lancent les témoins, l’exiguïté des lieux de l’enquête, l’absence de cloisons hermétiques, le fait que tous·tes entendent ce que disent les autres, créent un nouveau paradigme où il n’est plus question que de protéger sa propre image, mais de faire front commun et d’établir de concert une toile de mensonges à peu près crédible aux yeux de la loi.

:: Béatrice Picard (Cédulie Lajeunesse) dans Le Nèg' (2002) [Coop Vidéo]

:: Iannicko N'Doua-Légaré (Le Nèg') dans Le Nèg' [Coop Vidéo]

Comme dans les deux films précédents, les disparités frappantes entre les récits, mais aussi l’accumulation des indices de foul play et l’ajout constant de détails croustillants à la trame narrative, renvoient à la fausseté des déclarations émises par les témoins, évoquant la culture du secret d’une campagne raciste fermée sur elle-même. Le Nèg’ va beaucoup plus loin par contre, puisque ses personnages ne possèdent pas seulement leur propre version des faits, mais ont aussi le loisir de développer leur propre mise en scène de ceux-ci. Ainsi, lors de sa déposition, Bertrand Joyal, qui est le mieux organisé des témoins, orchestre minutieusement une série de flashbacks en caméra subjective, bourrée de détails précis et d’effusions mélodramatiques qui le peignent en bon gars. Plourde, l’idiot du groupe, n’a droit, quant à lui, qu’à un échange laborieux en champ-contrechamp avec l’agent Racine (Vincent Bilodeau) où il se révèle comme un paquet de nerfs, évitant, anxieux, qui se fait mener par l’inspecteur. « Tâton » Tougas, la grande gueule décomplexée, surcompense quant à lui en se donnant en spectacle devant la faune locale, décrivant l’action de la veille dans les lieux où elle s’est déroulée, passant du devant de la maison de Cédulie au champ de maïs où il a poursuivi le Noir en décrivant les événements dans un langage cru à l’intention des spectateur·ice·s attroupé·e·s pour l’occasion — on note d’ailleurs que c’est le seul à utiliser le mot « nègre » librement. Le témoignage de Samantha (Sandrine Bisson), la danseuse qui accompagnait le groupe, s’apparente quant à lui à une fiction plus traditionnelle, tournée d’un point de vue neutre, qui décrit de façon dantesque l’enfer vécu par le jeune homme au cours de la soirée. C’est ce témoignage qui nous paraît le plus plausible, pour peu qu’il épouse le point de vue d’un individu périphérique à la bande, mais surtout qu’il évoque l’iconographie du lynchage qu’on associe volontiers à l’arrière-pays. Or, c’est sans compter sur la narration de Polo qui, par jouets interposés, finit par nous livrer la véritable version des faits, reprenant en quelque sorte le rôle de Nathalie Coupal dans Windigo. Même l’agent Plante (Claude Despins) profite de l’occasion pour créer sa propre mise en scène, se la jouant comme un détective de film noir, observateur et lubrique, dans un monde où le récit de soi est l’apanage exclusif des membres « légitimes » de la société.

Le jeune Noir, lui, contrairement à Régis Savoie ou Eddy Laroche, n’aura aucune chance de s’exprimer, aucune chance d’aspirer à l’autodétermination puisqu’il meurt avant même l’arrivée des enquêteurs et que nul témoin ne lui prête une parole. Son identité est donc entièrement tributaire du regard des autres ; c’est une création fantasmatique, un « nègre » stéréotypique dont l’existence comme tel (comme un individu de facto méprisable, du moins digne des quolibets dont on l’affuble) est le produit d’une bande de péquenots blancs frustrés, jaloux de sa jeunesse, de sa beauté et de sa puissance sexuelle hypothétique. Ce n’est pas un individu réel dans l’économie déshumanisante du film, c’est un être sans nom, une construction populaire tressée de surnoms moqueurs (Ben Johnson, la gazelle, Bruny Surin, Zimbabwe, King Kong, Kunta Kinte). D’où le titre controversé du film, qui renvoie un miroir déformant aux figures de Savoie et de Laroche, dont le processus de mythification se transforme ici en processus infamant, rien que pour quelques pigments de trop…

Dans Requiem, l’un des personnages évoque la capacité de Savoie à « faire tomber les masques ». Or, c’est précisément ce à quoi sert sa figure diégétique, qui nous en dévoile finalement plus sur les gens qui le racontent que sur lui-même. Même chose pour Eddy Laroche, qui fait tomber la moumoute du journaliste Fontaine, le forçant à renier l’exercice superficiel d’un métier censé œuvrer à la découverte de la vérité. Idem pour Le Nèg’, qui nous permet de retracer les racines du racisme dans le mal-être, la lâcheté et l’insécurité d’un prolétariat de campagne en quête de victimes pour mieux passer ses frustrations. C’est à la rencontre de l’autre que le soi se révèle, et s’il s’agit là d’une des leçons essentielles du cinéma morinien, elle trouve dans sa trilogie faulknérienne l’une de ses expressions les plus limpides.

:: Le Nèg' [Coop Vidéo]

[1] Dans son Quebec National Cinema (McGill-Queen’s University Press, 2001), Bill Marshall discute d’une identité québécoise « torn between the striated space of organized society and the smooth surface of the nomad ». Cette assertion est particulièrement utile pour l’analyse du cinéma morinien, dont les personnages sont constamment déchirés entre l’impératif de sédentarité et l’attrait du nomadisme, et où se déplient de nombreuses variantes du road movie.

[2] La « vérité » des faits sera également un objet d’ingénierie collective lors de la conclusion tragique du Nèg’.

[3] Terme utilisé par Morin pour décrire la musique extradiégétique hollywoodienne, qu’il utilise parcimonieusement, sauf dans des films « qui sont carrément des fictions », préférant son absence, « qui cogne plus ».Voir Jean-Pierre Boyer, Fabrice Montal et Georges Privet. Moments donnés – Robert Morin : entrevue(s) / Robert Morin : interview(s), Montréal, Vidéographe Éditions, 2002, pp. 142-144.

[4] Terme péjoratif utilisé par les anglophones québécois pour décrire les francophones, en référence à la soupe aux pois très prisée par les prolétaires canadiens-français.

[5] Terme péjoratif utilisé par les francophones québécois pour décrire les anglophones, synonyme de personne coincée ou ennuyeuse.

|

envoyer par courriel |

| imprimer | Tweet |