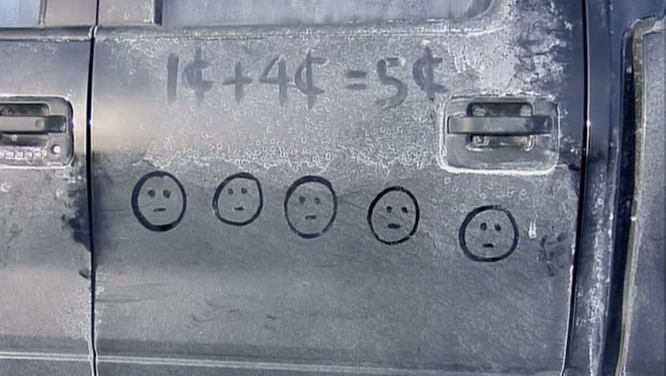

:: Papa à la chasse aux lagopèdes (2008) [Coop Vidéo]

Au premier regard, les pratiques filmiques d’André-Line Beauparlant et de Robert Morin semblent nettement séparées par la simple distinction des approches cinématographiques que creuse chacun·e depuis le début de sa carrière. On statuerait d’emblée et simplement que l’une est documentariste, et que l’autre travaille résolument à fictionnaliser le réel. Mais la tentative du présent dossier d’accorder ces deux corpus filmiques nés d’une collaboration intime de longue date — Beauparlant signant la conception artistique de nombreux films de Morin depuis Windigo (1994) ; Morin étant derrière la caméra pour la quasi-totalité de ceux de Beauparlant — aura pu suggérer des trajectoires partagées et inattendues. Je m’étais enfermé devant l’écran quelques nuits, faisant défiler successivement les œuvres du duo, et dans l’expérience de ce visionnage entrelacé s’offrait la possibilité d’un accord au-delà des contradictions apparentes de leurs formes distinctes. On aura souvent, parlé du caractère provocateur et cinglant des films de Morin, de son engagement réitéré envers une réalité rendue ambigüe par ses dispositifs à la lisière du documenteur. Et comme en parfait face à face, le cinéma de Beauparlant s’apparente initialement à la recherche d’une franchise et à l’ouverture des partages d’une parole intime. Mais à mesure que les films se frottaient les uns aux autres, la férocité de Morin prenait aussi la forme d’une affectivité épidermique pour ses personnages, comme les documentaires de Beauparlant dévoilaient à leur tour la dimension travaillée d’un réel mis en scène dans le témoignage. En postulant une liaison des pratiques et en devinant leurs échos potentiels, l’approche documentaire laissait voir ses évidents pas de côtés face au réel, et l’hybridité des formes propres au travail de Morin faisait transparaître la quête répétée d’une honnêteté à la surface de sa théâtralité.

*

On entend bien les vagues s’agiter derrière le visage d’Éric, capté en gros plan sur le bord d’une plage d’Amérique du Sud. André-Line Beauparlant, de passage dans un pays innomé pour retrouver son frère fuyant, dirige la conversation en restant hors-champ. C’est d’abord sous le signe de l’inconstance et de l’insaisissable qu’elle nous présente Éric, sujet central de Pinocchio (2015) passant le plus clair de son temps à vagabonder en suivant les trajectoires sinueuses des navires sur lesquels il prétend travailler. En interrogeant ce frère fugitif dont tou·tes les proches reconnaissent l’habitude du mensonge et la propension pour l’arnaque, Beauparlant lui demande si sa manière d’éclipser le réel relève chez lui d’un trait inné ou plutôt d’une pratique tressée par le fil d’un apprentissage. La réponse d’Éric, qui perçoit le mensonge comme son seul « talent », génère un rire partagé dans lequel se devine le plaisir amer des aveux ouverts depuis la langue d’esquive employée par le frère. « Y en a qui sont musiciens, toi t’es menteur. » Dans cette tentative de parler honnêtement du mensonge se condense tout le pouvoir d’investigation de l’intime que recèle la pratique documentaire de Beauparlant, qui ne cherche jamais simplement à dévoiler les secrets ou à exorciser les nœuds relationnels qui lui servent de support, mais à errer autour des sujets habituellement conservés dans l’ombre. Dans la rencontre avec Éric, c’est la vague d’honnêteté et la tentative d’instauration des moments propices à la confidence qui contrastent d’emblée avec l’objet premier du mensonge et le « sujet » du documentaire : ce frère trouvant dans la fuite de la vérité, dans les paroles changeantes et les rôles successivement portés, la ligne d’horizon d’une pratique d’existence où être, paradoxalement, fidèle à lui-même.

:: Éric, dans Pinocchio (2015) [Coop Vidéo]

:: André-Line Beauparlant, sa cousine Nathalie, sa tante Madeleine et sa petite-cousine Caroline, Trois princesses pour Roland (2001) [Coop Vidéo]

Les documentaires de Beauparlant se construisent autour de la présence incontournable de la réalisatrice et de sa voix invitante et inquisitrice à l’origine d’interrogations par lesquelles peut poindre la confidence des autres sans pour autant faire état d’une déliaison parfaite des langues. « Je ne sais pas si la caméra aide à dévoiler, à libérer la parole, à débusquer la vérité » [1], écrivait la cinéaste. Ses œuvres se sont souvent concentrées sur les résidus de l’absence, en s’intéressant à des membres de la famille éclipsés par la mort, et à celleux dont la vie s’enracine dans l’ombre de ces lieux de silence. Sous l’impression première d’une confrontation des mutismes, les films déploient pourtant un art habile du décalage et de l’évocation, du parallélisme et de la théâtralité. Trois princesses pour Roland (2001) s’intéresse aux liens intergénérationnels entre la tante, la cousine et la petite-cousine de la cinéaste, composant plus ou moins directement avec le suicide de son oncle titulaire. Comme des miroirs déformants, les vies des trois femmes se répondent et se miment, dans la proximité quotidienne avec une violence masculine qui marque leurs complexes amours. Dans Le petit Jésus (2004), Sébastien, le frère de la réalisatrice décédé au début du tournage, occupe le centre des discussions partagées avec sa famille rapprochée, alors que le soin vis-à-vis du frère en situation de handicap s’inscrit dans une exploration d’une certaine tradition de la québecité catholique. Dans les deux films, des séquences de mises en scène costumées ponctuent les passages conversationnels : les trois femmes de Trois princesses apparaissent souriantes et complices dans des robes moyenâgeuses ; et la mère et le père de Beauparlant, à la toute fin du Petit Jésus, traversent la nef d’une église bondée, affublé·e·es des habits des parents du Christ en reproduisant une scène de Nativité précédemment incarnée par le couple à la naissance de Sébastien. La pièce ainsi rejouée aux lendemains de son décès prend dès lors la forme d’une procession funèbre, et par l’évocation de la naissance messianique se condense l’investissement affectif d’un deuil réel à même son reflet dans la fiction. C’est dans ces moments de reconstitution que les films de Beauparlant s’éloignent d’une simple captation du réel ou d’une tentative de combler les silences par l’honnêteté immédiate de la parole partagée, en suggérant à ses sujets que sa quête de franchise se situe tout autant dans l’élaboration des scènes où se renouvellent les rôles que chacun·e·s s’efforce de porter.

Mais de tous les films de Beauparlant, c’est le court métrage Elvis l’Italiano (2002) qui témoigne le plus explicitement de cette imbrication entre la contrefaçon et la représentation fidèle. Beauparlant y suit le quotidien de Giuseppe « Joe » Rondisi, imitateur d’Elvis et personnage emblématique de la Petite Italie montréalaise du début des années 2000, mettant en lumière l’étrange manière d’accorder l’être-soi et l’être-autre. Affublé du costume du chanteur mythique, Joe se déplace dans le quartier. Tout·es semblent le reconnaître, l’interpellent avec amicalité ou lui demandent de chanter. Le court travaille ainsi au portrait d’un homme ayant trouvé sa place dans une communauté en portant les habits d’un autre. Dans son dernier plan, un panoramique passe de la perruque déposée sur la tête d’un mannequin au visage de Rondisi maintenant dénué de ses habituels apparats. D’un geste de la main, il embrasse et salue la caméra avant de se retirer dans une pièce de son appartement, ultime coulisse d’une journée où le quotidien enlaçait le spectacle.

:: Giuseppe « Joe » Rondisi dans Elvis L'Italiano (2002) [Productions du Regard / Thalie Productions]

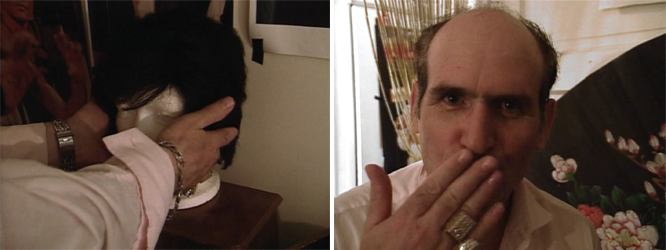

:: André et Robert Morin dans Petit Pow! Pow! Noël (2005) // François Papineau dans Papa à la chasse aux lagopèdes [Coop Vidéo]

Chez Morin, l’imbrication entre une théâtralité assumée et le sentiment d’une captation directe du réel reparaît dans l’usage répété des caméras diégétiques (Quiconque meurt, meurt à douleur [1998] Petit Pow! Pow! Noël [2005], ou Papa à la chasse aux lagopèdes [2008]). Mais c’est dans « l’exhibitionnisme prolétaire » [2] de ses courts métrages vidéo réalisés dans les années 80 que se rejoue de la manière la plus riche la rencontre entre la fiction quotidienne et la construction narrative des récits documentaires. Ma vie c’est pour le restant de mes jours (Morin et Lorraine Dufour, 1980) et Il a gagné ses épaulettes (Morin et Dufour, 1981) témoignent tous deux d’interactions entrecroisées dans un petit bar régional, lieu où se déroulent à la fois des conflits amoureux et des spectacles d’effeuillage. Tout événement prend ici l’allure d’une fiction infusée de réel pour mieux déformer la distinction stricte entre fiction et réalité. « As-tu déjà pensé que ma vie à moi, faut que j’la fasse ? », vocifère un client à sa blonde inquiète de son avenir professionnel écartelé entre ses deux métiers de cascadeur et de rembourreur. Les deux films s’assoient sur une complicité avec des interprètes non professionnel·le·s où se brouille toute distinction claire entre dialogue préécrit ou captation sur le vif, comme en miroir de cette vie « à faire » dans l’hésitation entre le métier d’artisan et le show-business et le désir de les faire se conjuguer.

Puis dans Ma richesse a causé mes privations (Morin et Dufour, 1982), André Guilbault, protagoniste et ex-champion de body-building, est obligé de renouer avec le concours par une vie qui demande des moyens trop imposants. « À un moment donné, un gars ça ambitionne », confie-t-il à la caméra. « Un char, deux chars. Une couple de bébelles », le matériel dérivé du consumérisme en vient à contraster avec le dénuement de la peau et la monstration des corps solides du sculpturiste (pour reprendre le titre de la vidéo de 1976 où Morin rencontrait pour la première fois Guilbault). Le travail du corps comme support du spectacle se fait à la fois l’occasion d’une nudité dévoilée sans possible ligne de fuite, tout en représentant l’idéal d’un corps maîtrisé, pesé, observé, une peau auscultée afin d’être partout « égale », un travail régulier et une observation de soi dans le miroir où les muscles prennent progressivement la forme d’un costume.

:: Ma richesse a causé mes privations (1982) [Coop Vidéo]

C’est finalement dans leurs imbrications retorses entre le dévoilement impudique et l’attrait des récits que pouvaient se rejoindre les films de Morin et de Beauparlant, dans leur intérêt partagé pour les chemins sinueux du vrai et du faux, et dans leur manière commune de différer l’apparition de la vérité confirmable pour tourner de la façon la plus majestueuse possible autour du réel sans rêver de l’atteindre ou d’en obtenir la confirmation. Observés conjointement, leurs cinémas se font l’espace de transmission d’une intimité toujours parée, et la distinction initiale des modes de production documentaire ou fictionnel dissimule un goût partagé pour la recherche d’un dépouillement des êtres à la surface du spectacle, du théâtre comme vecteur affectif où atteindre ce qui ne pourrait simplement se prononcer, de l’honnêteté propre aux costumes qui couvrent les corps.

[1] Martine Delvaux, Isabelle Guimond et Monique Régimbald-Zeiber, La fin et le début de l’histoire : André-Line Beauparlant, Presses de l’Université de Montréal, Montréal, 2019, p. 67.

[2] L’expression est employée dans le catalogue de la Coop Vidéo pour décrire Il a gagné ses épaulettes.

|

envoyer par courriel |

| imprimer | Tweet |