:: Robert Morin dans Yes Sir! Madame... (1994) [Coop Vidéo]

En 1993, Wyndham Wise, mon rédacteur en chef à Take One, une revue torontoise (aujourd’hui défunte) consacrée au cinéma canadien, m’a envoyée à la Coop Vidéo à la rencontre de Robert Morin. Son Requiem pour un beau sans-cœur (1992) venait de renverser tout le monde au Festival of Festivals de Toronto [1], remportant le prestigieux prix du meilleur film canadien dans la foulée. La rumeur entourant Morin et son thriller rashômonesque était assourdissante. Librement inspiré de la vie des criminel·le·s québécois·e·s Richard Blass et Monica La Mitraille, Requiem se penche sur les trois derniers jours de cavale de Régis Savoie après son évasion du pénitencier où il purgeait une peine de 25 ans. Le film examine et présente Savoie par le regard de huit personnes qui croisent son chemin, de l’enquêteur à sa mère en passant par son fils et sa blonde. S’appuyant sur une structure scénaristique complexe, entrelaçant une intrigue haletante tournée en caméra subjective et parsemée de retours en arrière et de sauts en avant, le récit s’attarde au témoignage de chacun de ces personnages qui raconte Savoie selon sa propre perspective, en faisant un portrait différent chaque fois. Qui a raison ? Qui invente Savoie ? Qui l’a trahi parmi tou·te·s ces témoins plus ou moins fiables aux intentions fort divergentes ?

Le film a consacré Gildor Roy en Régis Savoie, dans ce qu’on pourrait qualifier de premier grand rôle au cinéma. Il a d’ailleurs remporté le prix Génie [2] du meilleur acteur pour son interprétation saisissante du meurtrier psychopathe, et l’œuvre en a mérité trois de plus (meilleur film, meilleur réalisateur pour Morin et meilleur acteur de soutien pour Jean-Guy Bouchard). Requiem a aussi été désigné meilleur film québécois de l’année 1992 par l’Association québécoise des critiques de cinéma (AQCC), qui lui a décerné son prix L.E. Ouimet-Molson [3], et sélectionné par la Semaine de la critique à Cannes l’année suivante. Mais dès son passage à Toronto, c’est sur Morin, dont c’était le premier long métrage de fiction (j’oserais même dire le premier film financé par les voies officielles), que les projecteurs se sont surtout concentrés. Le réalisateur s’était révélé la découverte la plus éblouissante de ce succès cinématographique fracassant.

Cet overnight success était d’une ironie qui n’échappait pas au principal intéressé. En effet, Morin était tout de même déjà un vétéran avec près de 20 ans d’expérience au moment du lancement de ce long métrage qui le ferait monter sur tous les podiums et le placerait décisivement parmi les plus grand·e·s et les plus important·e·s cinéastes de l’histoire du cinéma québécois, aux côtés de Denys Arcand, Michel Brault et Jean-Claude Lauzon. Actif depuis le milieu des années 1970 (sa première œuvre, Motel, remonte à 1974), il avait déjà 20 œuvres sous la ceinture en 1992, dont les mémorables Gus est encore dans l’armée (1980), Le Mystérieux Paul (1983), Le voleur vit en enfer (1984) et Tristesse modèle réduit (1987). Pourquoi, avec un bagage aussi impressionnant, Morin était-il donc apparu comme une révélation pour le monde du cinéma canadien à la sortie de Requiem ?

La raison en est simple. Il avait été considéré jusque-là comme un vidéaste et un expérimentateur, plutôt que comme un cinéaste à part entière. Il faut savoir que, à l’époque, un débat épique faisait rage depuis déjà une quinzaine d’années parmi les critiques et les programmateur·trice·s de festivals de cinéma : les « films » tournés en vidéo pouvaient-ils vraiment être considérés comme des œuvres cinématographiques à part entière, ou non ? Le cinéma et la vidéo étant alors jugés comme deux disciplines distinctes, l’affirmation voulant que la vidéo soit aussi du cinéma était pour le moins controversée et la polémique divisait radicalement les camps [4]. S’il peut sembler bien futile ou ridicule pour les spectateur·trice·s actuel·le·s, ce débat s’étirerait tout de même jusqu’à l’aube du nouveau millénaire avant de s’étioler et de s’éteindre, enfin, avec l’arrivée des nouvelles caméras numériques ultraperformantes sur les grands plateaux professionnels de l’industrie. La question étant devenue relativement sans objet de nos jours, le travail vidéographique de nombres d’artistes a pu être revisité et, heureusement, réhabilité au cours des dernières années, dans des cercles qu’on dirait peut-être plus accessibles que les cercles originaux, qui se résumaient souvent aux festivals spécialisés dans le cinéma et la vidéo d’art et d’essai, ou carrément aux galeries et aux musées.

:: Gus est encore dans l'armée (1980) // Le voleur vit en enfer (1984) // Tristesse modèle réduit (1987) [Coop Vidéo]

:: Gildor Roy (Régis Savoie) dans Requiem pour un beau sans coeur (1992) [Coop Vidéo / Éléphant]

Donc, affirmer que les premières œuvres de Robert Morin n’avaient pas beaucoup circulé au sein du grand public avant la sortie de Requiem est peu dire… Bien que, parmi celles-ci se trouvent de véritables bijoux de notre cinéma, Morin était effectivement très peu connu de la presse populaire. Il avait beau avoir cofondé la Coop Vidéo de Montréal en 1977 et le centre d’artistes PRIM en 1981 pour permettre aux artistes montréalais·e·s d’avoir un meilleur accès à l’équipement de tournage et de profiter d’un accompagnement dans la réalisation de leurs projets, il avait beau avoir été l’un des précurseurs de la pratique vidéographique au Québec avec les artistes et artisan·e·s du Vidéographe, Morin avait jusqu’alors travaillé principalement avec les moyens dont ces organismes et ses collègues disposaient, sans trop s’aventurer dans la production financée à coup de millions par les deniers publics. Téléfilm Canada et la Société générale des industries culturelles (SOGIC) [5] installaient encore tranquillement leurs programmes de financement dans les années 1980 et bien peu était fait à l’époque pour ce qu’on nommerait éventuellement le cinéma indépendant ou à petit budget.

Morin était donc arrivé sur la scène nationale et mondiale comme une sorte de bombe à retardement lâchée sans crier gare. À Toronto, tout le monde se l’arrachait. Et c’est ainsi que je me suis retrouvée un jour dans une salle de montage de la Coop Vidéo, à la demande pressante de mon rédacteur en chef, pour interviewer le cinéaste pour le deuxième numéro d’une nouvelle revue torontoise qui venait de prendre son envol. J’avais fait mes premiers pas dans la presse cinématographique canadienne au légendaire Cinema Canada, à ma sortie de l’université en 1990, à la fois comme coordonnatrice du bureau de la publication et comme critique, sous la gouverne de Connie et Jean-Pierre Tadros [6]. C’est après la disparition de la revue que Wyndham Wise, l’un de ses collaborateurs, a décidé de lancer Take One afin de remettre le cinéma canadien dans la circulation médiatique — From Sea to Sea, comme le titrait la chronique à laquelle j’ai fini par participer comme correspondante sur le cinéma québécois. Content de mon travail dans Cinema Canada, Wyndham m’avait recrutée pour faire partie de la nouvelle équipe et cette fameuse entrevue avec Morin était en quelque sorte mon baptême du feu. Ça passerait, ou ça casserait, scellant mon avenir à Take One d’une manière ou d’une autre. N’étant alors associée à aucune autre publication, tout mon avenir de critique et de journaliste cinématographique me semblait reposer sur cette rencontre.

Heureusement que Morin s’est montré très réceptif — et de fort bonne humeur — pour la jeune néophyte de 25 ans que j’étais. J’avais beau avoir commencé à écrire dans le journal étudiant du cégep dans les années 1980, et à fréquenter assidument les festivals de cinéma, je me sentais encore très verte comme intervieweuse. Le grand Morin m’a tout de suite mise à l’aise et l’entrevue s’est déroulée sur le ton de la conversation entre ami·e·s, une approche qui finirait par devenir ma signature. Je ne sais trop quel genre d’intervieweuse je serais devenue si l’inverse s’était produit, et que j’avais dû poser des questions standards et monocordes à un interlocuteur hostile, mais par miracle, j’ai eu cette chance de simplement jaser de cinéma avec Robert Morin dans un de mes premiers entretiens à vie. L’échange s’est d’ailleurs étiré bien plus longtemps que prévu et le papier original que j’en ai tiré était beaucoup plus long que ce qui a finalement été publié.

:: Robert Morin et Gildor Roy sur le tournage de Requiem... [© Don Diamond / Coll. Cinémathèque québécoise]

Morin avait commencé en déclarant que les cours de cinéma l’ennuyaient et qu’il avait préféré quitter les bancs d’école pour travailler directement sur les plateaux. Sa description de la création de la Coop Vidéo avec ses chums Jean-Pierre St-Louis, Lorraine Dufour et Marcel Chouinard était aussi captivante que tordante : une gang de vingtenaires qui rêvaient de révolutionner la télévision, mais qui n’avaient jamais vendu une seule bande vidéo à la télé en raison de la nature de leurs œuvres qui plaisaient davantage aux musées qu’aux bonzes de Radio-Canada. « On était toujours pris entre deux chaises », me disait-il, insistant sur le fait que même leur vision et leurs idées du cinéma, qui tombaient quelque part entre la fiction et le documentaire, étaient dans cette même position d’entre-deux. En lui demandant à quel moment les médias avaient commencé à prendre note de son travail, il me répondait que, le Canada étant un pays colonisé, les premières reconnaissances nationales étaient arrivées après que l’Europe ait remarqué ses œuvres, mais que ça ne changeait pas grand-chose puisque celles-ci ne circulaient pas beaucoup de toute façon [7]. Je me souviens très bien du ton qu’il employait pour m’expliquer tout ça, très neutre, et complètement dénué de frustration ou de résignation. C’était très clair qu’il faisait des films pour lui, parce que c’était ce qu’il savait faire, et pour le plaisir qu’il tirait d’expérimenter avec les genres, la narrativité et les styles.

À la question « Après avoir travaillé en vidéo pendant 20 ans, pourquoi faire le saut soudainement dans le cinéma avec Requiem ? [8] », il me répondait : « Précisément pour cette raison. Je suis venu au cinéma un peu parce que j’étais fatigué de la vidéo. Je me suis dit que c’était le temps d’essayer autre chose. » Avec le recul, je pourrais dire que cette réponse est emblématique de toute l’œuvre de Morin. Chacun de ses films m’apparaît motivé par une envie d’essayer autre chose, de poursuivre l’exploration de son médium. Cela était aussi évident dans cette salle de montage en 1993 où Morin m’a révélé le nouveau film auquel il travaillait (avec des images tournées sur près de 20 ans). En visionnant les premières scènes (brillantes, hilarantes, grinçantes) de ce projet, qui ne ressemblait à rien de ce que j’avais vu jusque-là dans ma vie, et en l’écoutant me raconter cette histoire d’un gars bilingue aux prises avec un dédoublement de personnalité, je ne me doutais pas une seconde que ce film en devenir s’avérerait être Yes Sir! Madame… (1994) — encore moins qu’il deviendrait son œuvre phare, et mon Morin préféré.

:: Yes Sir! Madame... [Coop Vidéo]

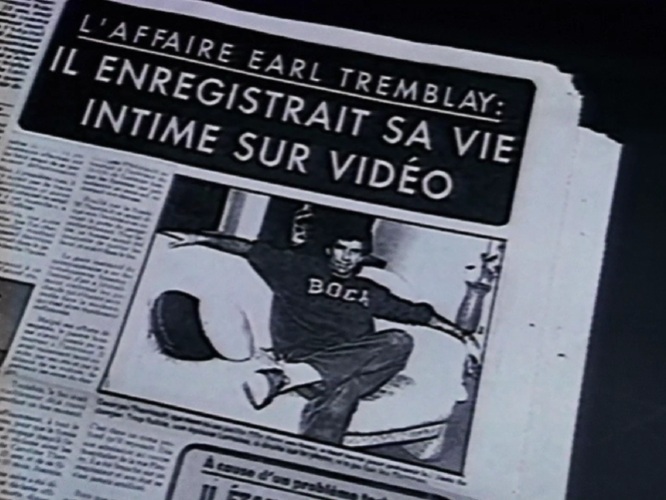

Cinq ans avant que The Blair Witch Project (1999) ne popularise le sous-genre du found footage, Morin avait déjà emprunté cette approche dans deux courts métrages de sa première période, Gus est encore dans l’armée et Le voleur vit en enfer, avant d’embrasser complètement le mode du documenteur en autofilmage et de la pellicule (prétendument) trouvée avec Yes Sir! Madame… Le ton est donné dès le départ avec la voix off d’Earl Tremblay (Morin), personnage principal du film originaire de l’Acadie, qui récite de mémoire des virelangues, ou tongue twisters, entremêlant les versions anglaises et françaises, passant du chasseur sachant chasser au woodchuck chuck d’un trait, sans hésitation, sur des images de coupures de journaux faisant état de sa propre disparition. L’humour est mordant, l’aisance du monologue est telle qu’il donne l’impression d’avoir été improvisé, alors que Morin a plutôt mis « cinq ou six ans de travail pour aboutir à 75 pages de voice over…Ces films-là […] sont faits comme de la peinture ou du free-jazz. [9] » Et en effet, le passage d’une langue à l’autre est parfaitement fluide, tout en donnant l’impression d’être une traduction simultanée de la télé radio-canadienne, le tout amplifié par l’accent impeccable de Morin en français comme en anglais. Le fait qu’Earl intègre des effets sonores vocaux à sa logorrhée, du vent qui souffle au bruit du moteur des motoneiges ou des voitures en passant par le glouglou des bouteilles de bière, appuie volontairement l’aspect artisanal du film. Le décalage extraordinairement efficace créé par l’ensemble se solde par un effet satirique particulièrement jouissif plus le film progresse et plus la personnalité d’Earl se disloque, se séparant entre ses parties francophone et anglophone. Dans un brillant exercice d’expression de la dualité français-anglais si caractéristique du Québec, Morin exprime cette fragmentation directement dans la narration, qui se contredit d’abord subtilement d’une langue à l’autre, puis de plus en plus violemment.

Alors que le résultat pourrait être décousu et sans queue ni tête en raison de son tournage fragmenté, le film se révèle au contraire d’une cohésion, d’une cohérence et d’une pertinence aiguës. Si l’aspect visuel donne bien dans le patchwork de scènes écrites et tournées sur presque 20 ans, le scénario profite de ces images disparates pour tisser un récit aussi décapant qu’étonnamment percutant sur le sort du Canadien moyen pris en étau entre deux cultures, avec pour arrière-plan une critique acerbe de la société capitaliste et de la politique canadienne. Derrière l’humour, un malaise de plus en plus insistant s’installe alors qu’Earl se bat littéralement contre lui-même. Quelque part entre docufiction et essai expérimental, le film explore magistralement l’état d’une société schizophrène qui s’exprime à travers ce personnage, un « nous » à l’intérieur d’un « je » contraint à jamais au compromis pour essayer de vivre en harmonie, notre identité nationale s’inscrivant tout entière dans la figure d’Earl. Toujours cette fascination pour ce qui est pris entre deux chaises, finalement.

Pour ma part, je n’ai jamais oublié cette rencontre il y a plus de 30 ans avec un cinéaste-vidéaste-artiste qui n’avait pas hésité à me faire confiance en me montrant les balbutiements de son prochain film. Il faut dire qu’un film de Robert Morin est rarement oubliable. Le hasard a voulu que Yes Sir! Madame…fasse partie des plus inoubliables.

[1] Aujourd’hui le Toronto International Film Festival (TIFF).

[2] Aujourd’hui le prix Écrans canadiens.

[3] Aujourd’hui le prix Luc-Perreault/AQCC.

[4] En guise d’exemple québécois, mentionnons le Festival du nouveau cinéma de Montréal, qui a été parmi les premiers à avoir voulu reconnaître et réconcilier ces deux disciplines sous la même bannière. Ce faisant, il s’est débaptisé et rebaptisé à plusieurs reprises au cours des décennies 1980 et 1990 pour intégrer progressivement cette vision inclusive du cinéma, passant entre autres de Festival international du nouveau cinéma et de la vidéo de Montréal à Festival international du nouveau cinéma et des nouveaux médias de Montréal, pour se dépouiller enfin de tout le reste et adopter le simple nom qu’on lui connaît aujourd’hui.

[5] Ancêtre de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) actuelle.

[6] Connie Tadros est aujourd’hui connue sous le nom de Constance Dilley, autrice du récent ouvrage La création de l’industrie du film au Québec (Septentrion, 2025). Quant à Jean-Pierre Tadros, il est toujours très actif et extrêmement présent dans le milieu au Québec. À la tête de CTVM.info — le premier quotidien professionnel de l’industrie au Québec, créé en 1989 sous le nom de CinéTVVidéo et lancé à l’origine avec abonnement par télécopie (!) —, Jean-Pierre couvre toujours tous les événements cinématographiques et télévisuels québécois avec sa caméra.

[7] La circulation de ses œuvres reste d’ailleurs relativement restreinte à ce jour, tout comme leur financement demeure difficile. Nul n’est prophète en son pays, faut-il croire, si l’on réalise comme lui des films iconoclastes, différents, qui continuent de pousser toujours plus loin l’exploration du langage cinématographique et les façons de raconter.

[8] En 1993, les gens voulaient savoir pourquoi il était passé de la vidéo au film, dans le contexte du débat sur la différence entre cinéma et vidéo cité plus haut. Cela ne signifie pas pour autant que j’étais moi-même d’accord sur cette distinction.

[9] Le cinéaste confiait ces détails à Jean-Pierre Boyer, Fabrice Montal et Georges Privet dans Moments donnés — Robert Morin : entrevues, cité dans l’article « Yes Sir! Madame… — Film de Robert Morin » de Charles-Henri Ramond sur le site Films du Québec (https://www.filmsquebec.com/films/yes-sir-madame-robert-morin/)

|

envoyer par courriel |

| imprimer | Tweet |