:: Les affamés (Robin Aubert, 2017) [La Maison de Prod]

Qu’ont en commun La femme qui boit (2001), Gaz Bar Blues (2003), Incendies (2010), Tu dors Nicole (2014), Guibord s’en va-t-en guerre (2015), Les affamés (2017), Le problème d’infiltration (2017) et Viking (2022) ? Ce sont tous des films aimés, certes, réalisés de surcroit par des cinéastes respectés mais on ne peut plus différents les uns des autres. Outre cela, ils présentent la même griffe aux décors, une direction artistique, voire une conception visuelle signée André-Line Beauparlant.

Qu’est-ce que ça veut dire ? Beaucoup de choses que la critique, dans sa tradition auteuriste à toujours tout ramener à la hiérarchie d’un·e créateur·ice unique, n’a sûrement pas assez exploré au fil du temps, tellement les réflexes pour en parler, même pour y penser, lui font défaut. Prise entre les platitudes à tout dire dans ces textes qui se font un devoir d’énumérer l’ensemble des départements de la production en leur accolant des épithètes interchangeables et, à l’autre extrémité, d’ignorer complètement ces éléments (décors, costumes, accessoires, etc.) pour aller au plus profond des intentions des metteur·euse·s en scène et imaginer un dialogue à deux entre le cinéma et le cinéphile, on néglige habituellement la direction artistique, perdue quelque part comme un arrière-plan que la lumière et le travail de la caméra viendraient ennoblir, tellement qu’on pourrait dire que plus l’on souhaite écrire « sérieusement » sur le cinéma et moins l’on en parle.

Or la direction artistique d’un film, à l’instar de sa direction photographique, est un bel espace pour réfléchir à ces questions d’intention, les fendre en deux ou en quatre, se rappeler que la création cinématographique n’est à peu près jamais une affaire individuelle et, qu’au contraire, l’image en mouvement qui finit par nous parvenir est un travail collectif aboutissant, dans les meilleurs cas, par être davantage que la somme de toutes ses parts.

Dans le cas d’André-Line Beauparlant, l’exercice de regarder dans le désordre les films dont elle a assuré la direction artistique au fil des années est éloquent : la cohérence plastique des univers qu’elle a participé à créer est uniformément impressionnante. C’est le Québec de la Grande Noirceur autant que celui des banlieues aseptisées, c’est la lande rurale et postapocalyptique autant que la simulation martienne, différents mondes qui, du huis clos à la politique-fiction étalée à la grandeur d’une circonscription boréale, font montre d’un regard qu’on qualifierait d’intensément attentionné.

Ce n’est pas simplement dire que rien ne semble laissé au hasard, mais surtout que tout semble être généré par sa propre histoire, celle des gens qui parcourent cet espace, qui y habitent, de l’histoire et de l’Histoire qu’ils et elles traversent en tout temps. Ainsi les décors, les costumes, l’allure générale que prend la plastique du cadre, ne sont jamais seulement des éléments caractérisant, des manières de souligner qui est bon, qui est gentil, qui est riche, qui est pauvre, mais plutôt d’aller rejoindre dans la psyché quelque chose de plus profond à travers, justement, le fond de l’image.

*

La première observation qui découle d’un visionnement plus intéressé à repérer les motifs de papier peint dans La femme qui boit (Bernard Émond, 2001) qu’à entendre la voix off intimiste du film, c’est à quel point les ornements du décor quasi unique et des costumes portés par Élise Guilbault s’enchevêtrent dans une sorte d’alliance matérielle hostile à la présence du monstre marital incarné par Luc Picard. Quand elle finit par dire « J’aurais dû le quitter ou le tuer. Au lieu de ça je lui ai fait la guerre », c’est comme si tout l’espace s’alliait à cette déclaration. Le personnage de l’homme aux vêtements ternes et bruns est un intrus, un parasite dans l’apparence harmonieuse que cultive la femme aux espoirs brisés par la douleur et l’alcool. Le film d’Émond pourrait être accusé de misérabilisme tellement le drame s’empile sur le drame à travers des ellipses qui ne laissent pas le temps à la tristesse de sécher ses larmes, mais heureusement l’espace, les motifs qui y sont orchestrés, le sentiment immédiatement habité qu’ils prodiguent, racontent plutôt la résilience domiciliaire de cette « femme au foyer » qu’il faut prendre encore davantage au pied de la lettre. C’est la femme du foyer, de foyer, qui s’en occupe et qui provient de lui, qui prend soin de son espace qui s’avère à la fois témoin et miroir d’une condition qui se dégrade, espace qui réalise la violence de la situation peut-être même avant que la femme du titre ne se l’avoue à elle-même. C’est la Chambre à soi de Virginia Woolf qui déborde jusqu’au salon, jusqu’à la cuisine, jusqu’à devenir maison à soi comme forme de résistance.

:: La Femme qui boit (2001) [ACPAV]

:: La Femme qui boit (2001) [ACPAV]

En cela le film n’est pas anodin non plus quand on le replace aux côtés de la carrière de réalisatrice d’André-Line Beauparlant, qui signe son premier long métrage, Trois princesses pour Roland, exactement la même année, s’installant dans le rôle de metteuse en scène afin de capter d’autres destins de femmes, bien réels ceux-là, dans des contextes domiciliaires qui leur sert de scène idéale. La fin du film nous rappelle particulièrement son autre métier, ce fameux épilogue fantaisiste que le montage avait jusqu’alors préparé au compte-goutte, lorsque la cinéaste utilise son flair de la décoration pour adouber les trois femmes en princesses, cherchant à leur redonner de ce qu’elles ont perdu par la violence masculine qui conquiert en dégradant, en ignorant, en humiliant. Son film se termine ainsi en transcendant la tragédie du quotidien par une exceptionnalité théâtrale qu’on peut voir aisément comme le versant lumineux, fantasmatique, d’un travail de conception visuelle qui ne souhaite habituellement pas autant se faire voir.

Car les films dont Beauparlant signe la direction artistique n’ont rien d’outrancier dans leur plastique. Ils cherchent au contraire à créer une sorte d’uniformité d’idées visuelles qui procure du relief aux images, au style général du film, sans non plus déclasser les autres départements, dire « regardez les décors ! ». On réalise sans doute un peu mieux toute la finesse de cet équilibre à maintenir entre une sorte d’énonciation passive et quelque chose qui doit pourtant baliser l’harmonie du canevas sur lequel le film devra se déployer.

Dans un vieil article publié dans la Revue du cinéma (l’ancêtre des Cahiers) à l’automne 1949, le costumier Jacques Manuel (des films de Marcel L’Herbier et des productions françaises de G.W. Pabst), prenait la plume pour livrer une « Esquisse d’une Histoire du costume au cinéma », où il avait recours à cette expression pour parler des costumes qu’il appelait le « décor humain » et qu’il opposait au « décor architectural », en soulignant finalement que les deux types de décors s’entrelacent pour naître de leur « seule fantaisie » et éventuellement y « vivre leurs vies imaginaires » [1]. Une belle phrase de la part d’un maître en la matière qui réitérait qu’outre le réel, la mode et autres attentes qu’on peut se faire d’une image « réaliste », tout ce qui appartient à la direction artistique génère sans cesse sa propre fantaisie à partir d’un rien — puisque rien n’est là auparavant, surtout pas à l’époque des tournages en intérieurs de studio — afin d’évoquer une totalité, autrement dit quelque chose qui semble complet, avec toute l’ingratitude d’être ciblé quand c’est raté et d’être à peu près invisible lorsque c’est réussi.

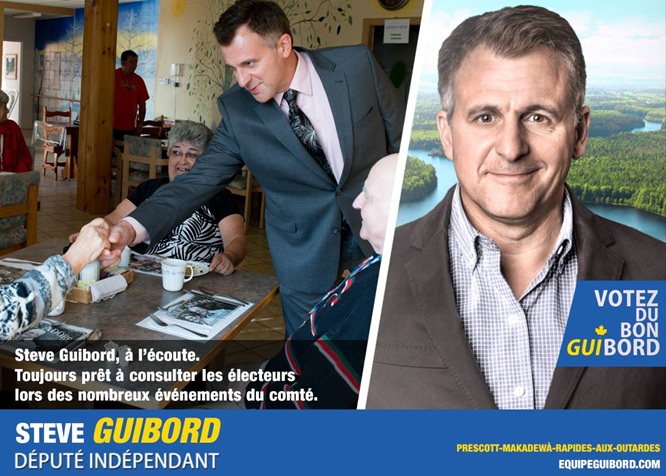

:: Guibord s'en va-t-en guerre (Philippe Falardeau, 2015) [micro_scope]

Prenons par exemple Guibord s’en va-t-en guerre (Philippe Falardeau, 2015). Aimant bien le cinéma de Philippe Falardeau mais ayant parfois quelques réticences quant à la manière dont l’immigrant n’est toujours qu’un immigrant chez lui — aussi exemplaire, attachant ou parfaitement humain soit-il —, je dois dire que cette satire politique, avec tout ce qu’elle a de situations stéréotypées imaginées pour mieux les déconstruire, pourrait très bien être accablée d’une sorte de lourdeur discursive, quelque chose d’un peu prêchi-prêcha. D’une histoire de « fish out of water », le film se double plutôt d’une rencontre empathique de l’altérité, travaillant un réalignement de la politique sur la fiction (le film a quelque chose à dire sur la politique) et de la fiction sur la politique (en disant que la politique en revanche manque de cet enchantement du monde que peut encourager la fiction). On peut imaginer qu’une direction artistique qui aurait voulu épater la galerie aurait souligné à gros traits le kitsch parfois délabré des régions, jouer d’un contraste avec l’« exotisme » de l’assistant incarné avec cette bonhommie irrésistible par Irdens Exantus, mais au contraire, ce que fait Beauparlant ici, c’est d’épaissir un peu — mais pas trop, jamais trop — la densité du trait caricatural qui sert d’arrière-plan au fond de l’air. C’est la grosseur un peu trop grosse des maillons qui enchaînent les autochtones à leur barrage routier, c’est la dégaine que se prêtent des personnages comme ceux de Patrick Huard le politicien, de Suzanne Clément l’épouse, de Micheline Lanctôt la mairesse, de Robin Aubert le camionneur qui ont « l’air de » ce qu’ielles sont déjà. C’est la barre transversale du gazebo — immense chapeau public de la discorde — qui passe sur le front du politicien. Tout est un peu synthétisé dans la pancarte électorale hilarante, « Votez du bon Guibord », avec son graphisme soigné qui sait pourtant jouer de son anodin intrinsèque. Le slogan est niaiseux. Le design de la pancarte sait l’être, mais sans s’en moquer non plus.

En transformant le réalisme en une satire poétique qui n’a pas la grossièreté caricaturale attendue, le travail de Beauparlant sur le film de Falardeau le renforce et permet en retour au scénario de mieux assumer la « grosseur » de son discours sur l’inclusion au Québec, donnant du « lousse » à l’ensemble pour exécuter ses scènes et ses blagues avec une forme de liberté bien mesurée. La comparaison avec Monsieur Lazhar (2011), un rare film de Falardeau sur lequel Beauparlant n’a pas travaillé, est immédiatement frappante, alors que l’espace décoratif étouffe la fantaisie au nom des bonnes intentions du drame social. Certes il ne s’agit pas du même film ni du même ton convoité, mais la douceur habituelle du cinéaste y devient doucereuse et, sans vouloir tout recentrer autour de sa collaboratrice habituelle, il semble aujourd’hui que les années qui passent sont plus tendres envers Guibord qu’envers Lazhar, peut-être parce que ce dernier a un quelque chose de démodé alors que l’autre a une sorte de qualité intemporelle qui se sent justement confortable dans ses gros traits.

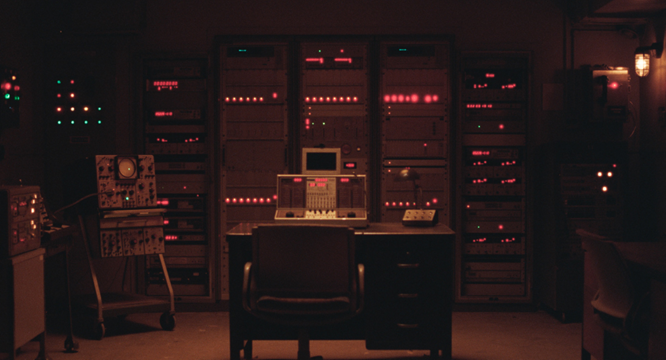

Le cas des Affamés (Robin Aubert, 2017) et de Viking (Stéphane Lafleur, 2022) pousse dans la même direction, en jouant sur des genres (respectivement le film de zombies et le film de science-fiction), avec en leur centre des idées visuelles fortes, produits du travail scénographique sur lequel les deux films s’appuient complètement pour réifier leur fantaisie.

:: Les Affamés (2017) [La Maison de Prod]

Dans le film de Robin Aubert, où l’on ne tient pas en place par peur d’être mordu·e par un mort-vivant qui sortirait de nulle part, les protagonistes filent en pick-up à travers la campagne, aux aguets, explorant les ruines d’une société immédiatement reconnaissable qu’on retrouve dans un état de délabrement typique des images postapocalyptiques si populaires durant la décennie 2010. Souvent sur des routes désolées, la stylisation du film passe par le véhicule qu’on finit par connaître par cœur, puis par les costumes qui viennent singulariser chacun des personnages en évoquant leur vie d’avant, avec assez d’insistance pour les rendre limpides, sachant bien la différence fine qui existe entre le stéréotype et la caricature. Travaillant en essence les couleurs reconnaissables des personnages qui détonnent contre les images brumeuses de la nature, le film se regarde presque sans récit ni bande sonore, comme une collection de coloris distincts qui se déplacent en meute contre une nature indistinguable. Les personnages s’éparpillent, à la dérive comme des objets aux fonctions disparues, protagonistes à la recherche d’une quête qui dépasserait la simple survie, devenu·e·s inutiles, des monuments au quotidien d’autrefois.

Cette désuétude est bien reflétée par ces fameuses chaises qui finissent en un immense monticule extraordinairement agencé en totem lugubre, à la mitaine par Beauparlant et son équipe, image d’une sépulture érigée par des morts-vivants dont la culture étonnante, opaque, fait, encore aujourd’hui, toute l’originalité des Affamés, avec cette réalisation terrifiante qu’ils ne sont peut-être pas aussi écervelés que le genre du film de zombies l’a toujours laissé croire. Après tout, dans un monde où il faut courir pour rester en vie, peut-être que les chaises, tellement habituelles et associées à la sédentarisation, n’ont plus vraiment lieu d’être, ou à tout le moins elles font partie de ces objets que le genre cinématographique peut dénaturer, reconfigurer. En guise de mise en garde, justement, les femmes qu’on rencontre assises, installées dans leur maison de campagne (Micheline Lanctôt et Marie-Ginette Guay), optent pour un immobilisme protecteur qui finalement les mènera à leur perte. Les affamés courent, il faut courir aussi et les chaises inutiles ne servent plus qu’à signifier le changement de paradigme humain qui s’opère dans le film.

:: Viking [micro_scope]

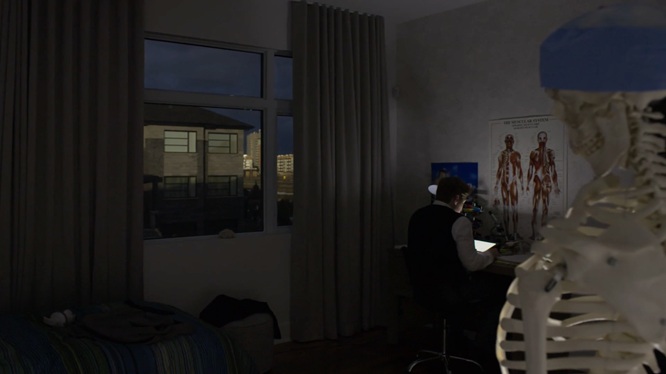

Dans Viking, c’est la forme du cercle rouge qui marque en premier, leitmotiv visuel que le film reprend sous toutes ses formes, de la planète rouge jusqu’au plat à fondue au centre de la table, évoquant tour à tour l’obsession qui ne quitte jamais le personnage de Steve Laplante à voir la mission martienne partout, à la repérer dans un quotidien qui s’en trouve graduellement déréalisé.

Rejoint au téléphone pour l’article, Stéphane Lafleur est clair quant au fait que le travail de préparation avec André-Line Beauparlant débute « très tôt, c’est-à-dire dès que je commence à travailler sur un scénario, sur une idée, je vais en parler avec elle et Sara Mishara [la directrice de la photographie] pour qu’il y ait un petit dossier qui s’ouvre quelque part dans le fond de leur tête, même si je ne sais pas quand le film se fera, même s’il y a quelques années qui nous séparent du tournage ».

Il poursuit : « Je suis convaincu que ça fait son chemin quand même pendant ce temps-là, et parfois on travaille sur autre chose où on voit des films qui recroisent l’idée qui est en développement, alors ça nourrit et André-Line accorde beaucoup d’importance à cette étape qui précède la phase de préparation d’un film. » Autrement dit, le travail de conception visuelle de Viking (que Lafleur prend le temps de distinguer de celui de la direction artistique parce qu’il est transversal à toute la production) démarre avant même la préproduction officielle, dans des promenades en voiture à discuter du film, à s’inspirer des lieux parcourus qui finalement ne serviront peut-être pas. Dans ce brassage de soupe, de premières questions sont posées, des intentions se placent, les idées se rejoignent au point où Beauparlant devient « une extension du cerveau » de Lafleur, jusqu’à être capable de répondre à sa place aux questions concernant l’assemblage visuel du film.

Le cercle rouge devient alors une répétition visuelle, jouant d’une circularité qui finit par définir le récit au complet, des têtes de lit au plat à fondue, et qui se retourne sur lui-même et sa propre interprétation oblique du monde réel. Le cercle rouge à sa manière devient aussi le clignotant de l’enregistrement, du rec, comme un motif visuel qui n’est pas, en soi, énonciatif, mais qui construit de la logique visuelle à travers l’œuvre, lui apportant cohérence et épaisseur d’atmosphère.

Réfléchir en motifs, en couleurs, en traits, du cercle rouge en remontant jusqu’à la tapisserie florale, c’est bien là le travail d’une artiste qui réfléchit peut-être toujours en peintre plutôt qu’en écrivaine, moins dans le dire exhaustif que dans le montré conscient de son insuffisance face au réel. Car justement, les motifs visuels ont cette qualité indicible que les mots ont si difficilement — comme ce texte qui cherche à cerner ce qui s’expliquerait bien mieux si je savais dessiner — en travaillant moins les métaphores, les allégories, qu’un rapport formel entre le vivant et les figures, entre les objets et les espaces.

:: Le problème d'infiltration (Robert Morin, 2017) [Coop Vidéo]

L’alliance de cette conceptualisation du décor et de la mise en scène n’est peut-être jamais plus éloquente que dans les collaborations Morin-Beauparlant, quand on pense par exemple au travail formidable derrière Le problème d’infiltration (2017), film de maison hantée exemplaire, porté par une scénographie qui se module constamment aux désirs d’une caméra fouineuse qui rôde inlassablement, dans une volonté de prolongement du malaise, sans couper, sans nous permettre de sortir du marasme morbide de la banlieue. Ça tourne, ça tourne et ça tourne, puis ça contourne les décors, cette plante dans le garage placée là, on dirait, pour que la caméra puisse mieux couler comme de l’eau, dans un refus de la segmentation qui fonctionne justement comme une infiltration qu’on n’arriverait pas à boucher. Le décor simili-gothique est entièrement rectangulaire, à l’image de cette vie perpendiculaire qui enferme dans les manières et les attentes, avec des fenêtres en quadrilatères, des portes placées en surcadres, une esthétique de maison de riche dépouillée faite comme un cadre qu’on ne peut que penser en voyant qu’elle est habitée par le même vide dévorant qui est en train de gruger le cœur du personnage de Christian Bégin. Ça prend de l’espace vide pour qu’un liquide puisse s’infiltrer et la direction artistique d’un Problème d’infiltration accomplit justement ceci en établissant un large canevas parfaitement soigné, parfaitement creux, dans lequel la misère psychique du héros a tout le loisir de tourner en rond et de se laisser pourchasser par la caméra ; c’est là la grande rencontre entre les concepts narratifs du cinéaste et les motifs visuels de la directrice artistique.

*

Partir des motifs pour les amonceler et finir par faire croire que c’est croyable — c’est encore de la peinture. Et c’est peut-être la beauté qu’il faut retenir de cette auscultation des décors de cette grande créatrice, à travers les binômes qui se forment, les Émond-Beauparlant, Falardeau-Beauparlant, Aubert-Beauparlant, Lafleur-Beauparlant, Morin-Beauparlant, des mélanges radicalement différents qui trouvent de l’agentivité dans une recherche formelle veillant toujours à préserver la fragilité créative de ces cinéastes dont les styles, dans leurs manières respectives, reposent sur un commun désir de voir le cinéma altérer notre rapport au monde, le sensibilisant, le rendant ouvert à son intrinsèque fragilité.

Dans le beau livre qu’avaient consacré à son travail Martine Delvaux, Isabelle Guimond et Monique Régimbald-Zeiber à l’occasion de son exposition à la Cinémathèque québécoise à l’hiver 2019, André-Line Beauparlant confie ceci à propos du travail de la caméra : « Je ne sais pas si la caméra aide à dévoiler, à libérer la parole, à débusquer la vérité. Pour moi, c’est avant tout un outil qui me donne une certaine force. Un instrument qui capte du temps, qui permet d’en prendre la mesure, et aussi de l’éprouver. Qui joue sur la proximité des choses, des sujets. Qui peut nouer et dénouer différents jeux de regards, de paroles. » [2]

On pourrait dire la même chose de la plastique des films auxquels elle a contribué, que son travail joue sur la proximité des choses, des sujets, que sa scénographie noue et dénoue les jeux du regard et de la parole en manifestant une attention bienveillante aux personnages et à l’espace, à travers des motifs qui existent dans un monde où cette intensité de l’attention crée de l’harmonie en sachant prendre soin. En bref, à protéger la fragilité des personnages, des histoires des autres et des siennes et, ce faisant, leur permettre de nous apparaître dans une sincérité qui se sait sauvegardée, quoi qu’il arrive, par l’espace qui les entoure.

:: Viking (2022) [micro_scope]

[1] Jacques Manuel, « Esquisse d’une Histoire du costume au cinéma », dans La Revue du cinéma : Anthologie, Paris, Gallimard, 1992 [1949], p. 394.

[2] Martine Delvaux, Isabelle Guimond et Monique Régimbald-Zeiber, La fin et le début de l’histoire André-Line Beauparlant, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2019, s.p.

|

envoyer par courriel |

| imprimer | Tweet |