PROBLÉMATIQUE DE L'ADAPTATION OU LA MORT DES LANGAGES

« Plus près du cinéma que de la littérature », disait Thierry Groensteen dans

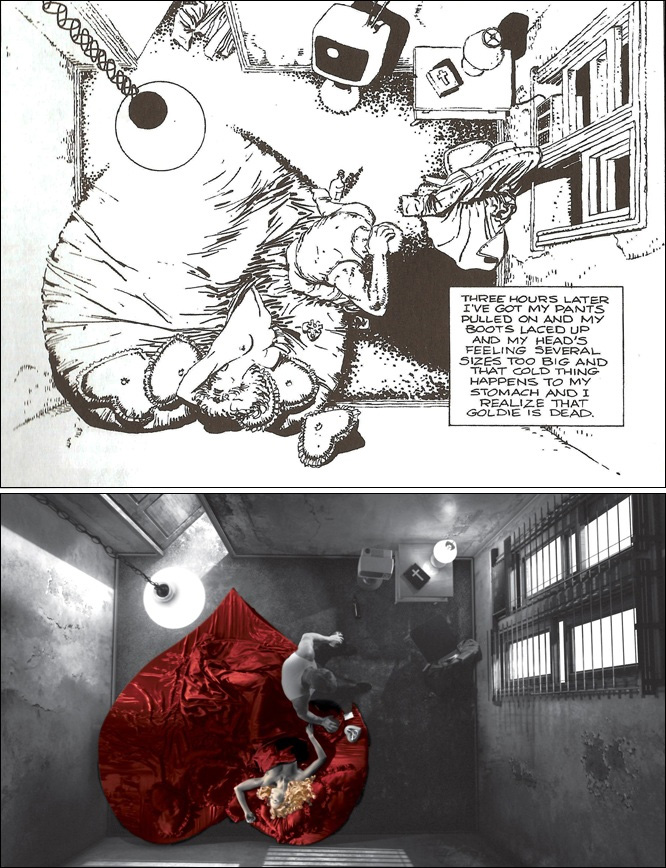

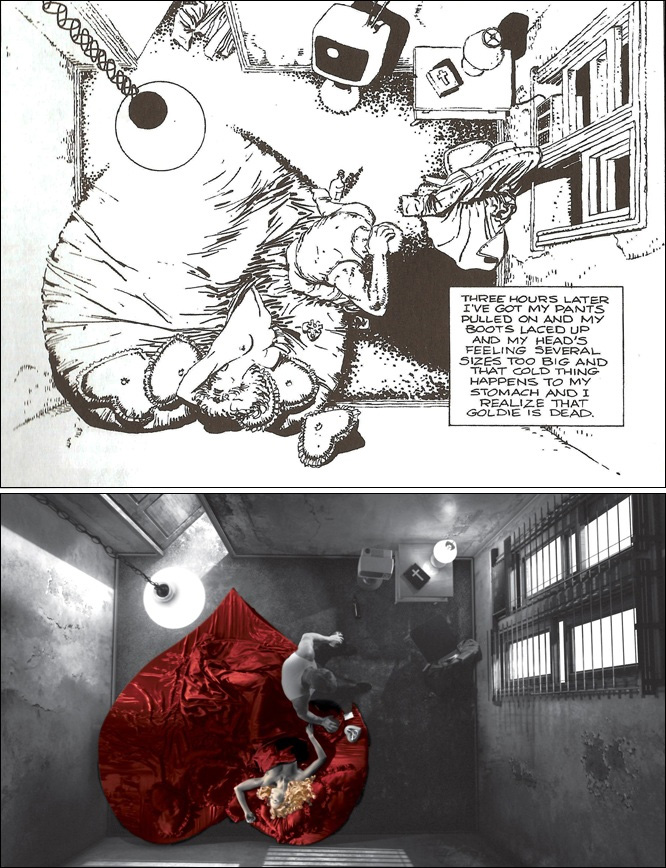

La bande dessinée, les problématiques de son adaptation au grand écran sont intimement liées à cette ressemblance qui les ferait se confondre l'un dans l'autre; le cinéma comme la version animée de la bande dessinée, plus vieille d'une cinquantaine d'années que l'invention des frères Lumière et la BD, comme la mouture fragmentée d'une séquence cinématographique. Et si certains cinéastes ne savent rien faire de mieux qu'une reprise esthétique gênante (

Sin City), c'est aussi le cas de certains dessinateurs qui conservent une vision explicitement cinématographique, ne jouant que très peu sur la répétition des cases, le lettrage, le style visuel ou la disposition en préférant découper ses pages en format cinémascope pour faciliter l'hameçonnage d'un public moins habitué à parcourir ces plages d'art séquentiel. L'occasion n'est pas ici d'analyser la bande dessinée sous un angle mytho-critique (qui est, en rapport au cinéma, captivant, mais qui demeure néanmoins de l'ordre de l'économie, de la diffusion et de la commercialisation) ou discursif (car nous ne sommes pas une revue de bande dessinée), mais bien esthétique et strictement esthétique : se pencher sur le cadre de la BD tout comme l'espace séparant ou non ses vignettes, les coupes au montage d'un film, la vitesse à laquelle l'action se meuve à l'écran, l'échange de style et de codes s'effectuant entre ces médiums de manière subtile ou pas.

|

|

THE HARD GOODBYE (F. Miller, 1991-1992) et SIN CITY (R. Rodriguez et F. Miller, 2005) |

Il nous semble qu'aucun langage ne partage avec le cinéma d'aussi grandes ressemblances (et vice-versa) et si ce dernier a l'avantage de l'enregistrement du son (en est-il vraiment un?), rappelons l'anecdote célèbre du lecteur enfant écrivant à Hergé au sujet de l'adaptation en dessins animés de Tintin : « Haddock n'a pas la même voix que dans les albums ». Inexistant, l'environnement sonore l'est-il réellement? « Handicap devenu une force », pour reprendre l'expression de Frédéric Pomier dans

Comment lire la bande dessinée, il prétend les adaptations ratées, puisqu'elles rendraient mobiles des personnages immobiles et leur conféreraient un volume qu'ils n'ont jamais eu sur leurs pages planes.

|

|

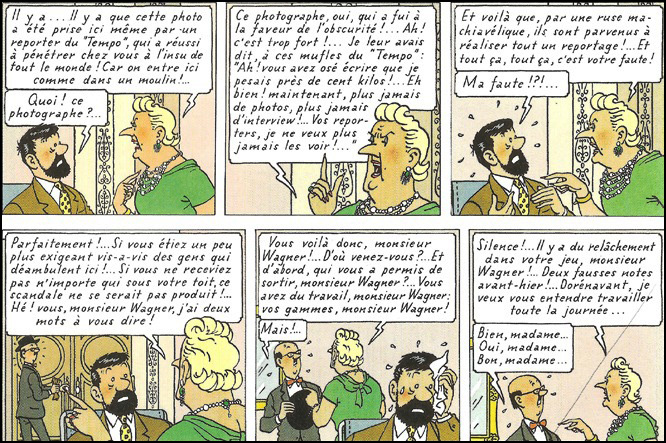

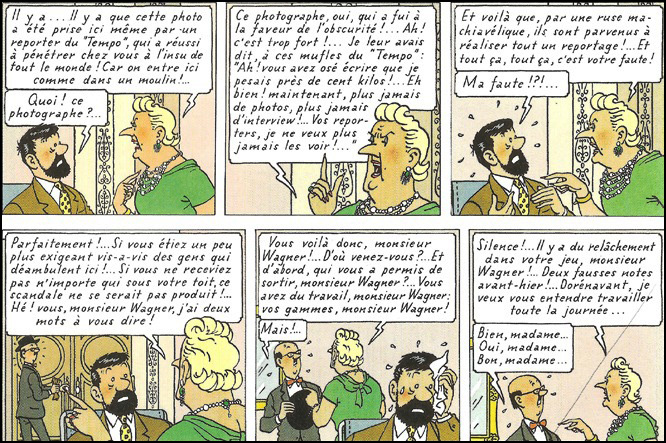

LES BIJOUX DE LA CASTAFIORE (Hergé, 1963) : la prolixité muette |

Mais avant d'y venir, constatons d'abord que le septième et le neuvième art partagent la notion d'échelle et de cadre (celui du plan comme celui de la planche et de l'écran). Le cinéma annonce préalablement son cadre général par son format de tournage. 1:33, 1:66, 2:35, l'espace rectangulaire dont les impératifs des salles limitent grandement l'expérimentation. Sur papier, les dimensions varient entre les deux grandes familles : celle des albums cartonnés à 48 pages (24cm x 32cm) et les mensuels américains à 24 pages (17cm x 26cm), sans oublier les romans graphiques aux grandeurs variables. À l'intérieur de ces formats, chaque page se voit découper en un certain nombre de cadres (jusqu'à occuper parfois une feuille complète) et chacun de ces plans possède sa propre échelle. La conception du cadre est donc double : il y a celle de la case et celle de la page; combien de cadres cadrant de quelle manière l'espace au sein d'une planche? Au cinéma, la notion d'écran divisé (ou split screen) remonte à aussi loin que

Life of a Fireman (Edwin S. Porter, 1903) et trouve des utilisations inventives de

Napoléon (Abel Gance, 1927) à

Woodstock (Michael Wadleigh, 1970) même si, par convention, on tend à l'associer à la bande dessinée, ou du moins à avouer qu'elle nous rappelle celle-ci.

Bien que ces techniques de division n'agissent sur le récit que très rarement de la même façon que sur papier, on conjugue cet aspect plastique si particulièrement en mesure de redécouper le cadre du film à cette marque de fabrique fondamentale de la BD, ces séparateurs qui sont à leur art, avec les phylactères, ce que la scène et les acteurs sont au théâtre, ce que la couleur et la toile sont à la peinture. Mettant de l'avant la simultanéité des événements, le quadrillage du plan de cinéma (abondant dans

Requiem for a Dream ou le

Hulk de Ang Lee) n'est pas une succession d'actions tout comme le parallélisme, en bande dessinée, passe généralement par une alternance rapide de cases situées en deux unités de lieu distinctes ou par le recours à des récitatifs (ces rectangles narratifs visant à mettre en contexte) décrivant chaque saut dans le temps et l'espace.

|

BATMAN #497 (D. Moench et J. Aparo, 1993) et REQUIEM FOR A DREAM (D. Aronofsky, 2000)

Partage des formes, mais pas du langage. |

De la même façon, la mise en page et l'agencement des cadres jouent sur la rapidité interne de la lecture, sur le débit qu'on donne à la progression diégétique tout en portant l'attention que nous voulons bien aux dessins (dont le détail, dans un décodage rapide, est la dernière priorité du lecteur devant, au minimum, passer par les phylactères pour comprendre l'essence du récit qui lui est raconté). Pour contrer cette approche parfois trop hâtive (ou simplement nonchalante), la BD peut aussi se défendre avec une disposition stratégique de ses bulles. Le regard devant s’agripper d'un espace lettré à l'autre, de gauche à droite et de haut en bas, l'illustrateur futé peut attiser la curiosité tout comme une bulle divisée en deux, munie d'une presqu'île narrative, peut non seulement créer une pause dans la lecture, mais permettre à ce hiatus de faire entrevoir une action visuelle.

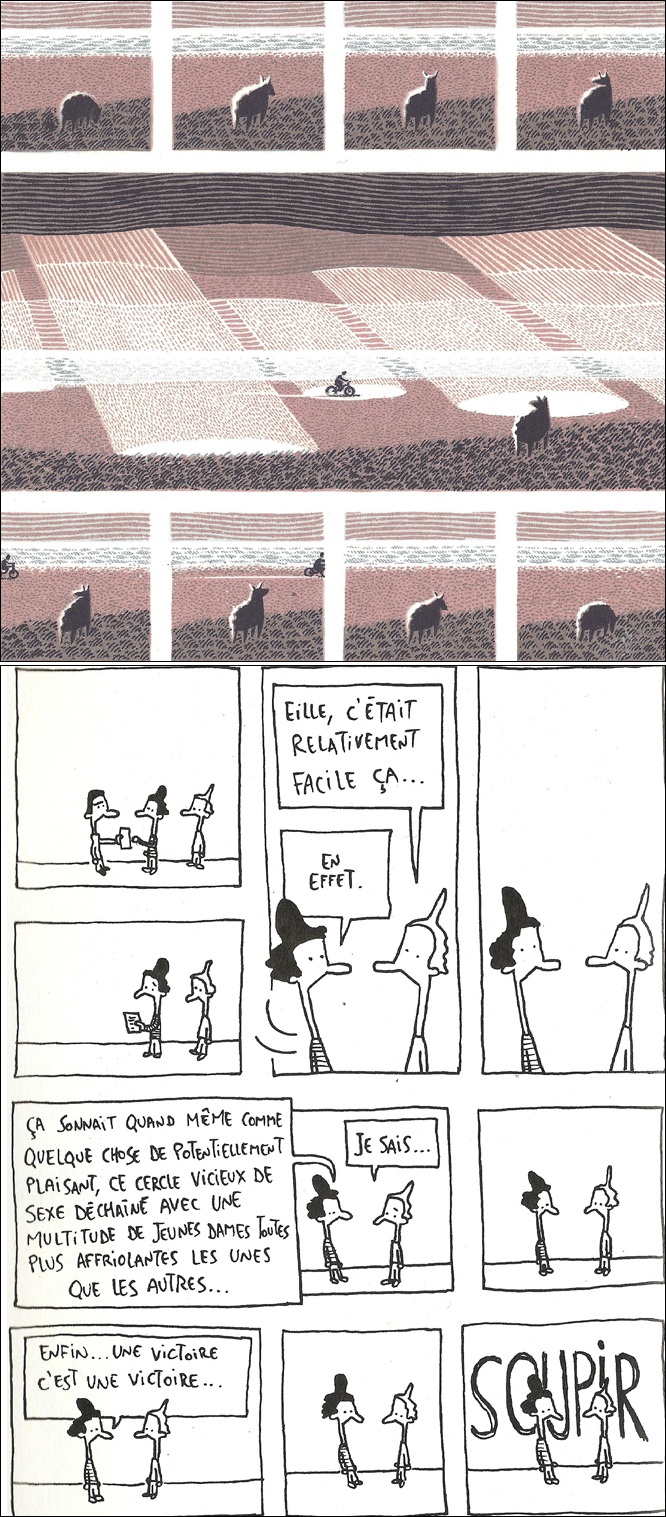

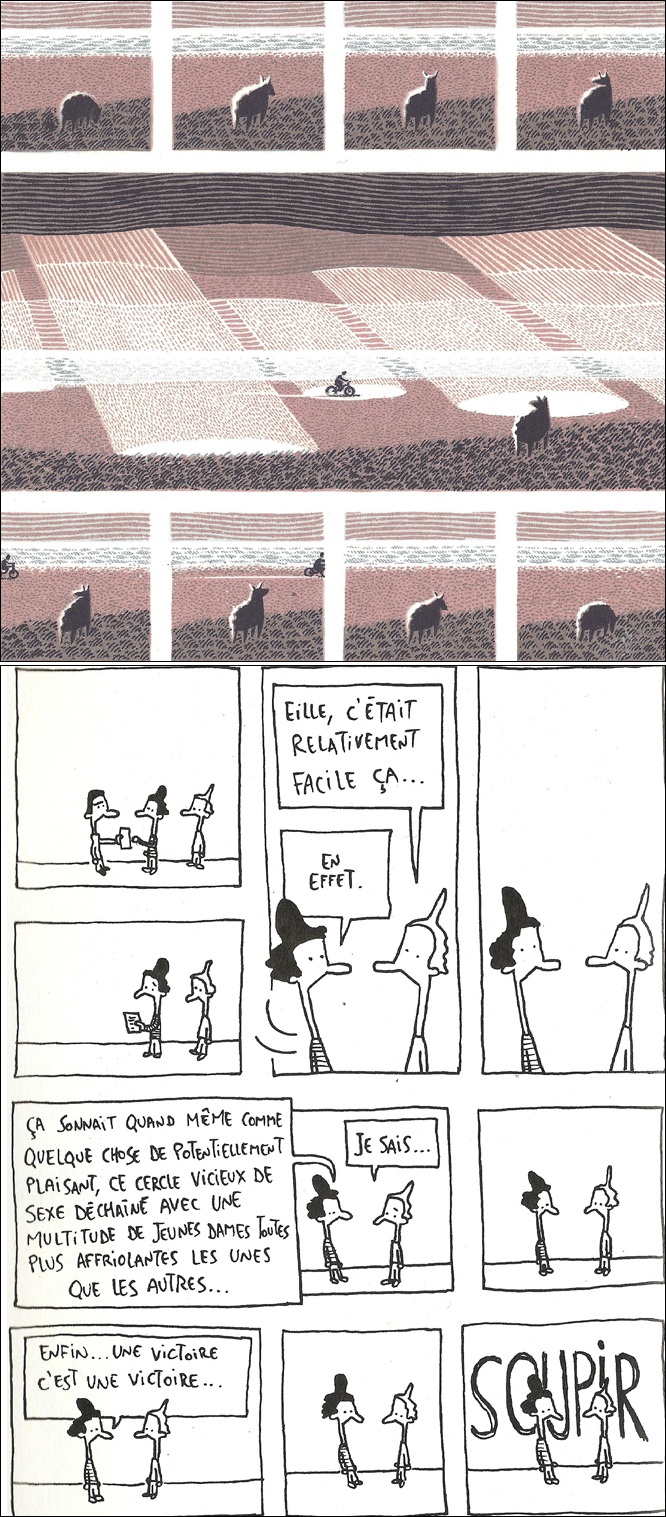

Mais cela serait restreindre la BD à une certaine quête de la fluidité (cinématographique, peut-être) quand des alternatives existent. L'exubérance de certaines planches ne saurait laisser le lecteur indifférent et commandera un regard plus attentif tout comme le minimalisme de certains artistes suggérera une attention particulière aux différences minimes entre chacun des cadres, tandis que l'art « enfantin » d'autres dessinateurs nous amènera à saisir l'émotion d'un trait apparemment sans finition d'un style à fleur de peau.

|

|

PEBBLE ISLAND (J. McNaught, 2010) et PINKERTON (F. Samson Dunlop et A. Fontaine Rousseau, 2011) |

Le choix de la couleur (et du coloriste ou du directeur photo) et du noir et blanc modifie considérablement une esthétique visuelle. Mise à part l'expérience mainte fois plagiée de

Sin City, qui se voulait un rappel du trait monochrome de Frank Miller, nul n'aurait souhaité voir le

Ghost World de Terry Zwigoff jouer d'effets numériques et reprendre la palette de Daniel Clowes. Voilà donc une impasse qui ne peut trouver que certaines recherches de style plus ou moins réussies lorsqu'elles évitent les choix stylisés outranciers à la

300. D'autre part, l'univers sonore dont nous parlions plus tôt, lui, trouve une sonorité, une texture inattendue et intimement liée au lecteur dans les lettrages, leurs polices, les « gras » et les onomatopées d'un texte. Bref, un ensemble de choix visant à créer un ton et du bruit adhérant à l'espace visuel et sonore de la BD.

D'une certaine manière, la responsabilité du son est rejetée sur le lecteur, ce qui ferait de la bande dessinée, plus que du cinéma, un art participatif, un art-guide où public et auteur se partagent la création d'un monde, ce qui, pour des raisons évidentes, n'est possible que dans un créneau de réflexion restreint au cinéma, un espace où le cinéma d'auteur se situe, où des cinéastes nous laissent encore l'occasion de réfléchir leurs plans dans un instant d'image-temps où la temporalité se dilate et où notre sensibilité s'invite. Si Groensteen rapprochait autant BD et cinématographie, c'est que la première forme, non primitive par rapport à la seconde, pourrait paraître comme son démantèlement, comme l'isolation de ses composantes (images, textes, sons) dont le réassemblage s'effectue au gré, à la vitesse et à la finition du lecteur et de personne d'autre.

Parler du langage de la bande dessinée et du langage du cinéma, ce serait alors se pencher sur une obsession d'esthéticien, mais surtout de sémiologue, sur cette zone grise qu'en théorie du cinéma l'on nomme sémio-pragmatique, soit la science de la réception du langage cinématographique chez un public donné en vertu de ses connaissances, de ses attentes. C'est se passionner des convergences qui sont aussi des divergences, car à chacun des instants où les deux médiums se rejoignent (découpage des cadres, échelles des plans, idées de montages), cela semble mieux soulever les caractéristiques qui les séparent définitivement.

Lorsque nous évoquons un rythme « bédéesque », qu'en est-il de la reprise de

Watchmen par Zack Snyder, où la dilatation du temps correspond à l'espace qu'occupe une vignette dans une page? La case s'agrandissant pour accroître un effet dramatique, le ralentissement du temps n'a-t-il pas les mêmes vertus? Est-ce qu'au lieu de reproduire l'« effet BD », l'adaptation ne devrait-elle pas plutôt aborder son problème en aval, en retraçant l'effet voulu de la case pour en isoler l'équivalence cinématographique? Plus encore : adapte-t-on un récit ou un médium (« Le médium est le message », disait McLuhan, ne l'oublions pas)? Le film issu de la bande dessinée devrait-il emprunter ses formes parfois cartonnesques (

Dick Tracy, les transpositions de manga de

Yatterman à

Quartier lointain), son exubérance (

Tank Girl,

Barbarella,

Flash Gordon,

Immortal, les

Batman de Tim Burton), ses bulles (

Who Wants to Kill Jessie?)? Ou plutôt reprendre ses symboles et les transposer dans un cinéma contemporain où le maniérisme du papier est à proscrire (les

Batman de Christopher Nolan,

Ghost World,

Unbreakable,

Road to Perdition,

History of Violence)? Et qu'en est-il du cinéma d'animation adaptant la BD (

Astérix,

Lucky Luke,

Tintin,

Heavy Metal,

Fritz the Cat,

Nausicaä of the Valley of the Wind,

Ghost in the Shell)?

|

|

DICK TRACY (W. Beatty, 1990) |

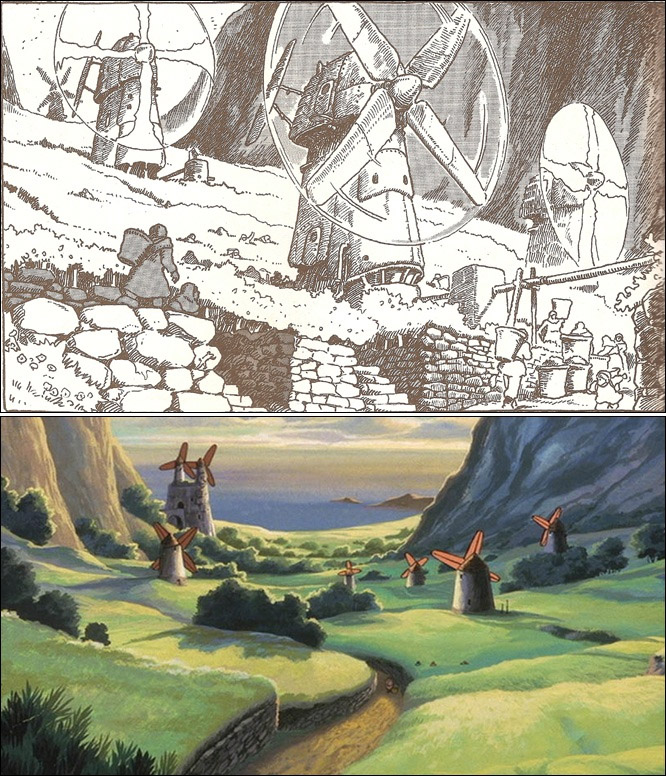

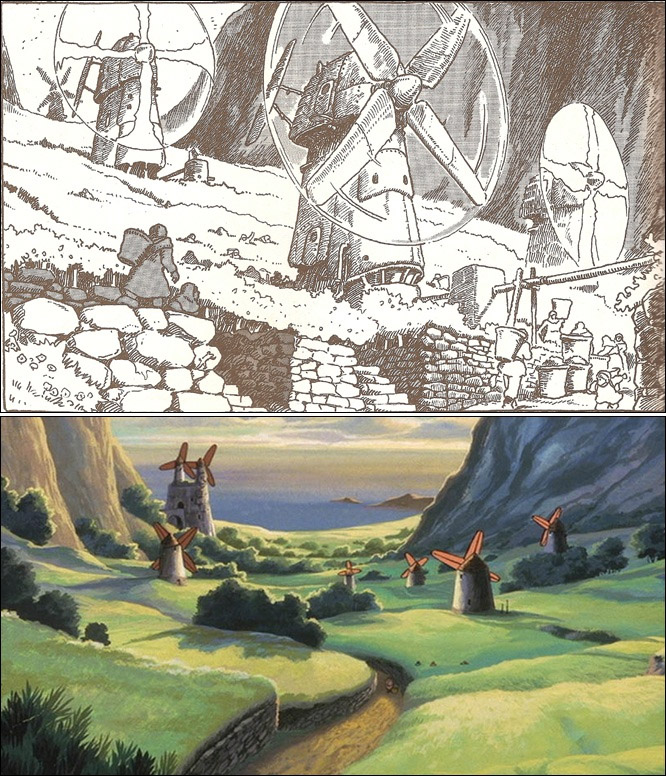

Le cinéma d'animation a ceci de fascinant qu'il se tient à mi-chemin de l'adaptation, car si l'on pouvait distinguer d'un art à l'autre de multiples caractéristiques (traits, couleurs, styles), des redites comme celles de

Tintin ou de

Heavy Metal demeurent extrêmement fidèles aux oeuvres originales sans compter qu'elles se réalisent souvent en collaboration avec leurs scénaristes. Nombreux sont les épisodes de la série animée des années 90 de

Batman ayant employé des dessinateurs et auteurs de chez DC Comics tout comme il faudrait être bien exigeant pour trouver des écarts notables entre les

On a marché sur la lune du libraire et de la télé ou la griffe de Miyazaki dans

Nausicaä son manga et

Nausicaä son long métrage.

On ne pourrait parler exactement d'adaptation, car la contamination des codes par d'autres codes ou, plus précisément, l'envahissement de la bande dessinée dans le cinéma, passe justement par un rapport de différences et non de ressemblances : les dessins animés adaptés ne semblent rien utiliser, à proprement parler, de la BD, car ils sont eux-mêmes, à l'origine, des extensions graphiques d'une représentation partageant avec son homologue imprimé le style, mais jamais le langage; on pourrait dire, à l'inverse, que l'adaptation cinématographique cherche à s'approprier ce langage en refusant sa stylisation au profit d'un réalisme associé à la prise de vue réelle. Dans les deux cas, si l'animation reproduit plus aisément, il lui manque, au-delà de la présentation en vignettes, la fixité des cadres nous rappelant cette leçon de Morris, créateur de

Lucky Luke, rapportée par Numa Sadoul : « Je suis arrivé à la conclusion que, dans un geste, l'image qui passe le mieux, en statique, c'est celle où le mouvement est le plus lent. […] Si je dessine un Dalton qui casse les pierres, j'ai le choix entre deux images : soit la pioche qui touche la pierre, soit quand le personnage est au sommet de son mouvement, parce qu'il y a un bref arrêt du geste. Ce sont les extrêmes qu'il faut choisir et jamais entre les deux ».

|

|

NAUSSICAÄ OF THE VALLEY OF THE WIND : la bande dessinée (1982-1994) et le film (1984) |

L'intégration d'un médium par un second serait une chose plutôt complexe, voire inconsciente, au sens où l'un et l'autre se vampirisent et que si le cinéma contient une immense part d'adaptations de romans, rarissimes sont ces films qui voudraient baser leurs styles sur du texte, des paragraphes et des pages (les apartés godardiennes de textes n'étant que du texte : ne confondons pas écriture et prose) - à moins de repenser aux obsessions d'André Bazin sur le romanesque au cinéma. Ici, dans notre cas, dans ce duel, tout semble permis.

On mime l'autre art, on tente de l'animer tout comme certaines expériences (médiocres, il va sans dire) de « motion comics » reprennent cette tendance des années 60 à découper à même les pages de BD les personnages pour réaliser plus rapidement des épisodes télévisés. Abomination commerciale, ces « films » évoquent une ventriloquie malsaine, comme si la bande dessinée ne pouvait se donner à lire elle-même et que le cinéma devait la mouvoir pour la rendre plus comestible. Phénomène unique, il trahit un impérialisme du profit nocif à l'émancipation de ces univers illustrés et les soustrait au niveau de produits dérivés. Dans

Comic-con IV: A Fan's Hope, nombreux sont les intervenants de l'industrie américaine à décrier une triste réalité : la grande majorité des visiteurs n'ont jamais approché un comic book de leur vie et sont là pour les longs métrages qu'on en a tirés, pour les dessins animés et les figurines à collectionner qui en sont issus. Avalé par Hollywood et la marchandisation, le neuvième art grand public perd constamment des plumes en Amérique comme en Europe, où l'adaptation successive et insipide de

Largo Winch,

XIII,

Lucky Luke et des derniers épisodes d'

Astérix ont laissé froid la quasi-totalité du public et de la critique.

Ces prolongements commerciaux, connus au Japon depuis longtemps où l'anime partage une riche histoire de collaboration avec le manga, a donné lieu à des réseaux complexes de plateformes déclinées sur le même univers. L'exemple qui fera date,

Pokémon, est unique. Manga, jeu vidéo, cartes à jouer, figurines, dessins animés, tous les produits sont lancés en simultané en 1996 au plus grand plaisir des enfants. C'est qu'avec le cinéma (et la télévision, par extension), la bande dessinée est la forme d'art à la fois la plus accessible et la plus facile à posséder (lire : à vendre) et ultimement à collectionner (autre facteur passionnant, non loin du syndrome de la cinéphilie, mais qui ne nous intéressera pas ici). Ainsi différents, mais toujours voisins, cinéma et art séquentiel font cependant fonctionner des engrenages semblables permettant de se comprendre respectivement, car qui dit commercialisation et franchises inclut aussi de ces comic books inspirés de longs métrages (les suites des sagas

Star Wars,

Aliens,

Buffy et bien d'autres paraissent depuis des années, chaque mois, chez Dark Horse Comics). Dans ces cas assez courants, devrions-nous encore parler d'adaptation ou, plus exactement, de prolongement, de complémentarité? À vue de nez, nous pourrions répondre que la pluralité des médias impliqués dans la vente d'une marque, d'une histoire, facilite et encourage sa consommation.

Cette question nous amène à voir les échanges entre BD et cinéma comme des expériences uniques, des lieux de culte où, plus facilement qu'ailleurs, récits et personnages se font réels autant que le réel se fond en eux. C'était déjà le discours d'

Unbreakable où, comme l'écrit Aldo J. Regaldo dans

Film and Comic Books : « His filmic treatment simultaneously places the superhero in both the realms of fantasy and the real world, examining the connections between the two and the utility of fiction to construct identity, to order social and cultural life, and to navigate modernity » ou, pour reprendre les mots de Jean-François Vandeuren : « l'ultime adaptation d'une bande dessinée qui n'en était pas une, ou plutôt le regard percutant sur les fondations d'un art avec lequel le grand public allait vite devenir très familier. »

|

|

ALIENS/PREDATOR (J. Arcudi et J. Saltares, 2009) |

Mais cette adaptation, ce pacte entre deux médiums, irait plus loin, bien au-delà de ce qu'on repère facilement, puisque le style de la bande dessinée, style d'une certaine fluidité, du moins stabilité visuelle, a appris de grandes leçons au cinéma, notamment à celui d'action où, depuis le début des années 2000, fleurit la quête de la maîtrise d'une forme de ralentis qui n'est pas étrangère aux propos que nous citions de Morris, d'une libération complète de la caméra, d'un découpage de plus en plus charcuté (ou intuitif, au choix), soit cette « continuité intensifiée » pour reprendre les termes du théoricien David Bordwell. Cette continuité, totalement exclue de la posture théâtrale (première assise du septième art) et du regard subjectif (celui de toute une narration cinématographique au « je », mais aussi des regards-caméra, etc.), serait l'apothéose commerciale d'une mixture populaire entremêlant vidéoclips d'abord, BD et jeux vidéo ensuite, où le champ de vision est encore inadaptable et même variable, car il est scrupuleusement fonctionnel et omniscient : le cinéma détient un point de vue qui n'est pas celui, ancré et immobile, de la BD, ni celui, télécommandé, du jeu vidéo. Nouvelles inspirations venant de ces angles inédits, nouveau tempo pour la succession des images, questionner l'adaptation de la bande dessinée au cinéma nous mène à réfléchir sa part dans l'évolution du langage cinématographique dans ce qu'il est aujourd'hui : une masse informe, mais constamment calibrée, un médium complètement éclaté, mais sachant néanmoins nous mener toujours facilement à travers les récits qu'il nous propose.

Il ne nous reste, finalement, qu'à reposer la question autrement : pourquoi les arts évoqués ici (cinéma, vidéoclip, BD, etc.) s'avèrent-ils de plus en plus indécantables? Pourquoi leurs formes paraissent-elles à présent si homogènes? Pourquoi le « nouveau » langage d'un certain cinéma et d'une certaine bande dessinée semble-t-il perpétuellement plus fluide et facile que ses formulations d'autrefois? Et si, à force de vouloir se ressembler l'un et l'autre, la commercialisation intensive n'était pas en train d'uniformiser le langage visuel - il faudrait alors prédire, comme dans le prochain Godard, la « Mort du langage » -, de le dissoudre? Traiter d'intermédialités, c'est traiter de cet engloutissement, mais aussi de ces petites bravades de résistants, ces instants où l'on peut encore parler de spécificité dans un art, car si la science nous dit que rien ne se perd et que rien ne se crée, que si la BD, le grand écran et ses comparses cèdent ici pour reprendre ailleurs, il faut se rendre à l'évidence que ce qu'ils gagnent, aujourd'hui et sans discrimination de médium, c'est de cette même chose, ce truc, cette surface lustrée et mystérieuse facilitant tout, de la compréhension à l'appréciation, cette standardisation qui est de l'ordre de l'abrutissement, de la mort des arts visuels et de leur renaissance sous une seule et unique enseigne : l'Image. L'Image sans épithètes, sans adjectifs, sans appartenances, sans histoire, sans saveur, uniquement l'Image ne nécessitant plus de lecture ni d'écoute, mais plutôt un rapide coup d’oeil pour faire sens et asseoir, sur la réflexion, l'introspection et le réapprentissage constant des arts évolutifs et originaux, une tyrannie de l'efficacité.

GROENSTEEN, Thierry. 2008. La bande dessinée mode d'emploi. Bruxelles : Les impressions nouvelles.

MASSON, Pierre. 1985. Lire la bande dessinée. Lyon : Presses Universitaires de Lyon.

POMIER, Frédéric. 2005. Comment lire la bande dessinée?. Paris : Klincksieck.

SADOUL, Numa. 1976. Portraits à la Plume et au Pinceau. Paris : Glénat