S’il est une chose que la saga

Alien nous a démontré efficacement film après film, c’est l’impuissance vertigineuse des hommes. Ainsi, s’élève de cette impuissance un discours sur la force féminine, mais surtout une exploration paradoxalement utopique et dystopique du métissage des matières. L’un des plus grands contributeurs à cette aventure cinématographique est sans contredit H.R. Giger, qui avait, avant son travail sur

Alien, donné à son style artistique l’appellation de « biomécanique », s’inscrivant par la même occasion dans la mouvance des arts industriels. Si la musique de cette époque de Guerre froide (en Allemagne particulièrement) doit beaucoup à ce courant,

Alien en devint une série de films emblématiques, donnant à l’imaginaire collectif une créature marquante, se servant de toutes les possibilités du cinéma pour jouer sur les dichotomies entre l’organique et le mécanique.

Le Scott du premier Alien

Le Scott du premier Alien

L’originalité de la mise en scène de Ridley Scott en début de carrière collait tout à fait à ce style, d’un réalisme noir et crasseux, et d’un souci du détail exemplaire dans la création des effets visuels, s’étant consolidée dans deux films majeurs de science-fiction, avec

Blade Runner en 1982 et

Alien, the 8th passenger en 1979. Se voulant d’abord une série B de genre,

Alien se démarquait des autres films influencés par la conquête spatiale, avec son rythme ciselé d’une lenteur inquiétante, son alternance de plans claustrophobes dont la cadence s’accélère pour confondre l’Étranger et l’intérieur. Cette contamination est inhérente au film en entier par ailleurs, où grâce à sa capacité de travailler mécaniquement les effets (ce que Scott privilégiait à l’époque), on démultipliait un pouvoir efficace d’évocation et de suggestion. Ainsi, du dispositif classique (le comédien costumé en Créature) à l’effet complexe (des abats d’agneau ou des mains s’agitant dans une sculpture d’œuf géant), ce qui importait, c’était

comment on allait montrer ces ingéniosités scéniques. C’était là toute la grâce du premier film de la série, déjà précédé par une bande-annonce muette qui laissait présager son sérieux poétique, avec une seule phrase pour parole, «

in space no one can hear you scream ». Ajoutons aussi que le film en tant que tel doit énormément à sa trame sonore, dont la justesse contribue à l’esthétique ; la seule respiration des scaphandriers lors de l’exploration en reconnaissance et les bruits de métal sur lesquels on court ponctuent le suspense, celui-ci rompu périodiquement par les bruits organiques et les rugissements de la bête. Planant au-dessus de tout cela, la légère trame musicale (par Jerry Goldsmith) de flûtes et d’instruments à vent vient souligner l’effet de suspension du voyageur de l’Espace, l’étrangeté de celui qui flotte entre ciel et terre, évoquant au passage tout l’aspect métallique du matériau, de même que le souffle, les poumons et la cage thoracique, cet endroit où se loge la bête.

Enfin, tous les éléments sont impliqués pour supporter d’un point de vue plastique l’opposition des matières présente dans le film : la vapeur pour cacher l’évidence de la créature et inspirer l’étrangeté, la fumée pour représenter l’urgence face à la destruction, l’eau d’où naît l’improbable et l’inquiétant, de même que l’acide, celui-là même que l’on porte en soi pour digérer (i.e. assimiler les corps étrangers), dans l’estomac donc, le siège de la force (parasité lui aussi par la bête, puisque le premier « accouchement » se produit pendant un repas – symbole évidemment biblique de la dernière cène, puisqu’il revêt ce même ascétisme des apôtres devant la mort, ascétisme de la bible et de l’ultime repas dont tout l’équipage se plaint par ailleurs, et qui démontre également la pauvreté de l’aspect nourricier, symbole par-delà le christianisme fondamentalement féminin), l’acide donc, coulant dans les artères de l’assaillant, qu’il faudra par conséquent chasser et non saigner chez nous, pour éviter qu’il ne fasse fondre la structure faillible du vaisseau terrien, reléguant par là l’ère industrielle du métal à une ère quasi préhistorique.

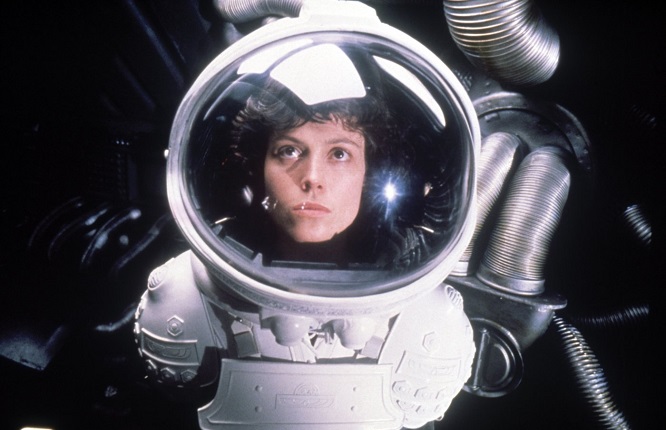

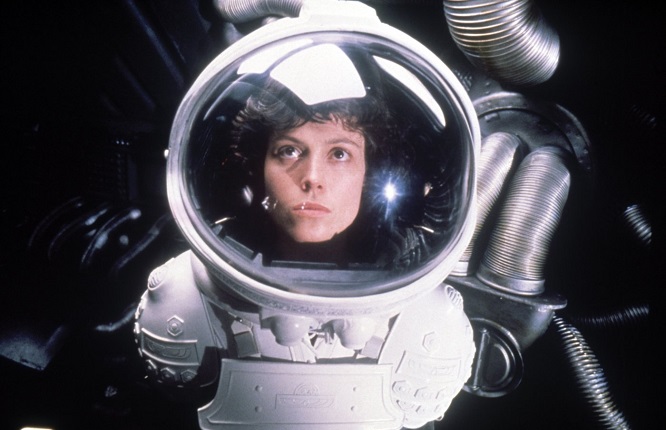

Tous ces choix artistiques dépeignent donc un réalisateur au sommet de sa forme, qui avait su s’adjoindre précisons-le une équipe inégalable, avec des artistes considérables comme H.R. Giger et Jean Giraud dit Moebius aux designs, Dan O’Bannon au scénario, ainsi que de grands acteurs comme John Hurt, Ian Holm, et bien sûr Sigourney Weaver, qui a quitté la scène new-yorkaise le temps de cette première expérience au cinéma.

Ripley

Ripley

Saluons donc ce choix atypique de personnage qui a été attribué à Weaver, en gardant toutefois en tête qu’il semble que cela ait été fait comme on se permet tout improbable en science-fiction, comme on extrapole pour entrevoir des avenues inhabituelles. Cette percée scénaristique était d’importance, mais il ne faut pas non plus se leurrer : malgré qu’il fasse bon s’emballer sur les avancées qu’elle ait pu faire pour le rôle de la femme dans le cinéma états-unien, parce qu’elle nous en a donné l’une des plus grandes héroïnes ou parce que les personnages s’adressent à

Mother (le poste de commande) comme à Dieu le père, nous ne sommes quand même pas en contrée féministe ni même égalitaire pour autant. Weaver reste la femme la plus importante sur le plateau, devant et derrière la caméra. Aucune autre ne se démarque d’ailleurs dans l’équipe de production.

Pourtant, rendons à César ce qui lui revient : dans ce monde d’hommes, on ouvrait enfin la porte aux héroïnes d’action. En ce sens, le personnage de Ripley est si puissant et si bien incarné qu’il en est devenu mythique, s’imposant en modèle de femme forte. L’envers de la médaille, c’est qu’au fil de la série, ce personnage provoque une dynamique narrative, un véritable effet « némésis » : ainsi, d’un point de vue purement plastique, le casting de Sigourney Weaver est parfait, comme s’il nous fallait absolument cette tignasse noire indomptable et ce visage de caractère pour contrer la Créature. Utiliser l’une sans l’autre devient donc un pari plutôt risqué, malgré tout le charme de ces personnages féminins forts qui perdurent à sa suite (ou à rebours, en genèse, ce qui est encore plus fragile) comme une véritable marque de commerce de la série, au point qu’il est même devenu impossible aux scénaristes d’opposer un homme à cette Créature. Et pourtant, le mérite du jeu de Weaver, dans

8th passenger, aura consisté à ne pas exagérer la masculinité ou la féminité de Ripley, puisque celle-ci accomplit seulement son devoir, à la lettre et avec un instinct de survie à toute épreuve. Elle « opère » dans une abnégation de la peur, dans une abnégation calculée des risques, tant de caractéristiques qui prennent leur force dans un personnage féminin pour mieux être accolées à la maternité, ce qui la qualifie encore mieux dans ce monde vertigineux d’extrants et d’intrants. Ainsi elle porte une grande puissance féminine sur ses épaules, à coups d’ordres et de jugements

in extremis, se faisant un rouage essentiel de cet écosystème qui s’inscrit du reste parfaitement dans le sens esthétique de Giger, lui qui, à l’époque, multipliait les portraits biomécaniques et érotico-abjects de sa muse, Li Tobler.

Malgré qu’on la croie invincible, de nombreux dangers menacent Ripley. Le plus évident, après la mort bien sûr, consiste à donner vie à ce corps étranger sans pouvoir s’opposer. Si, en 1979, on est en plein cœur des préoccupations sociales parasitaires, avec la peur de l’étranger véhiculée par la Guerre froide, celle du Sida (et donc du sang comme menace) qui naît tout juste, ainsi que des premiers cas médiatisés d’avortement, la façon dont on traite de ce danger planant du viol se distancie des stéréotypes du film d’exploitation. Car ici, c’est tout l’équipage qui se trouve devant cette menace de viol par l’espèce extraterrestre, sauf les humanoïdes qui, s’ils sont victimes des Créatures, interrompent le processus reproductif sans être eux-mêmes tués, et cela même s’ils s’en trouvent démembrés. L’humanoïde constitue pour sa part un autre être dont on explore les possibilités utopiques, et qui révélera de grandes failles, non seulement parce qu’il existe des façons de le détruire, mais aussi parce qu’il est déterminé par l’idéologie de son créateur humain. Ripley, que l’on idéalise par sa féminité, est quant à elle protégée par les scénaristes. Le pinacle de son couronnement a lieu par ailleurs dans

Alien : Resurrection (1997), lorsque la Reine des Créatures la choisit pour s’accoupler et reproduire sa nouvelle génération, montrant ainsi que l’utopie véritable trouve son salut dans le croisement et l’adaptation. Difficile, donc, par la suite, de rivaliser avec ce personnage dont on a ainsi scellé l’importance, avec ou sans Créature.

Pourtant, en plus de cette menace à laquelle tous font face, il y en a une autre, plus insidieuse pour Ripley, et intra-muros : celle de se faire taire. Si les hommes sont envoyés en reconnaissance sur le terrain pour servir de cobayes, les humanoïdes ignorent ses instincts lorsque le danger lui apparaît imminent. Lorsque Ash (Ian Holm) bafoue ses ordres au saint nom de l’exploration scientifique, militaire et mercantile, il faudra à cette femme montrer son leadership et sa force surhumaine en déjouant la mort pour s’adjoindre son équipage. Et ça n’a rien d’une mutinerie, ce n’est que la prise de son pouvoir effectif. Il est là, le strict discours féministe, s’il en est un. De plus, l’importance au scénario de cette mésentente entre Ripley et Ash est cruciale à plus d’un niveau, cette mésentente éthique à propos de la procédure de quarantaine, à l’origine de tout le chaos, pose la grande question sous-jacente à toute la série : doit-on mélanger le connu et l’inconnu, l’étranger et l’intérieur ? Ces oppositions s’imposent comme thèmes principaux : la querelle entre la femme capitaine et son subalterne masculin, la querelle entre l’humain et l’humanoïde, l’opposition entre l’instinct de survie et la poursuite militaro-industrielle comme une allégorie dystopique d’un capitalisme sans frontières.

Giger

Giger

Au moment de leur association sur le projet

Alien, le plasticien suisse était déjà reconnu pour ses œuvres inspirées des symbolistes Arthur Böcklin et Gustave Moreau, notamment. C’est à lui donc, Hans Ruedi Giger (1940-2014), que l’on doit toute cette imagerie terrifiante, qui a donné le ton à l’univers entier de la série. Résultant de cette collaboration, l’esthétique de

Alien : the 8th passenger atteint une richesse, une précision et une cohérence rare, et la terreur intervient de la façon la plus efficace dans ce qu’elle fait appel, non sans élégance pourtant, à l’étrange et à l’abject, au sens psychanalytique le plus strict. Sous la loupe de Giger, le design de ce nouveau règne extraterrestre et de son environnement dévoile les peurs viscérales des hommes, métissant des symboles millénaires qui témoignent d’une angoisse mâle envers la puissance du corps féminin. Si le plasticien a souhaité créer une bête asexuée, ce qui frappe, ce sont les multiples attributs femelles présents dans son univers : tout l’environnement de la Créature n’est que glaire, œufs, trompes, cordons, accouchement. À la vérité, seules une tête et une double mâchoire phalliques viennent contrebalancer, cela dit à la manière d’un emboîtement, impliquant par conséquent l’orifice buccal, rappelant cette peur du vagin castrateur qui recrache cette fois ses attributs mâles pour mieux tuer. Le

vagina dentata, donc, auréole cet être vivant parfaitement offensif et non pas asexué mais, du fait qu’il possède les attributs mâles et femelles, parfaitement suffisant et abouti. Ou encore, du fait qu’il serait parasité de tous les attributs vivants possibles, deviendrait l’apothéose des créatures vivantes. Car mis à part la morphologie humaine, on retiendra parmi ses autres aspects ceux d’une faune reptilienne ou entomologique (près de la fourmi, cette guerrière), et ceux mécaniques de son ossature, qui se confond à l’environnement des fils, de la tuyauterie et de la machinerie du vaisseau. Tout cela en fait une véritable réussite biomécanique, démontrant par le fait même comment ce style artistique de Giger s’adapte parfaitement au cinéma, lui-même le médium d’un amalgame de matières, et comment au sein de cet amalgame, la mobilité conceptuelle et multi-aspectuelle de cette Créature lui permet, en tant que figure parasitaire, de se greffer aux matières qu’elle rencontre, marquant son territoire à l’acide (son sang même), transformant peu à peu le monde qu’il rencontre à son image, s’en nourrissant pour se reproduire, ou le nidifiant pour mieux le coloniser.

De fait, si les vaisseaux des terriens (designs de Ron Cobb), de formes anguleuses et aux couloirs communicants, se transforment au fil de l’intrigue en de vastes incubateurs pour extraterrestres, l’univers des Créatures (designs de Giger) présente pour sa part des aspects ovoïdes, tubulaires, sphériques ; l’architecture soutient une fois de plus cette utopique survie de l’espèce et sa force colonisatrice, devant laquelle les terriens font difficilement le poids. Ainsi, ce système reproductif à ciel ouvert comporte son propre écosystème irrigué, aux éléments atmosphériques permettant à l’espèce de rester en dormance jusqu’à fertilisation, de même que la structure sphérique de leur vaisseau semble indestructible, comme nous l’a démontré

Prometheus, lorsque l’engin prend son envol et chute, roulant sur lui-même dans l’atterrissage. La forme de ce vaisseau s’apparente par ailleurs davantage à un nid qu’à une machine, ce qui une fois de plus participe d’une réussite architecturale basée sur l’organique reproductive, facilement ajustable tel un éternel chantier, calquant ainsi le règne animal, modèle éprouvé sur Terre avant même l’apparition de l'

homo sapiens.

Genèse

Genèse

Avec les films de genèse, Ridley Scott affirme haut et fort sa présence dans le discours métafictionnel, ne serait-ce que par ce thème des origines avec lequel on sent qu’il cherche à asseoir la légitimité de sa paternité dans l’œuvre. En effet, on pourrait se demander si la place dominante qu’a pris Giger en ferait le père le plus retentissant. Depuis que ce dernier s’est éteint et qu’il ne peut donc plus disputer le titre, Scott prend le parti de donner plus de place aux androïdes dans la genèse, et se sert de ceux-ci comme d’instruments pour entreprendre une nouvelle saga de science-fiction, s’éloignant par la même occasion du film d’horreur à proprement parler. On peut aussi comprendre sa prudence et son respect, et le fait qu’il s’éloigne des thématiques bien ancrées du parasitisme et du métissage des matières au profit de celle de la quête des origines qu’il fait sienne. Pourtant, celle-ci devient prétexte à trop d’explications pour entreprendre avec efficacité la tangente qui le sacrerait père légitime de l’œuvre en entier. Car la réussite de

8th passenger, c’était précisément ce mélange des forces au sein de l’équipe de production, de même que tout le mystère créé par la suggestion. Autrement, dans la fiction, s’il faut en montrer, l’extrapolation me semble de loin préférable à une telle justification.

Annoncés par le titre,

Prometheus (également le nom du vaisseau – notons au passage le retour à nos bons vieux mythes grecs patriarcaux), les nouveaux thèmes de la connaissance divine, des écritures anciennes, des découvertes enfouies et de la quête des origines, qui servent de point de départ à cette excursion interplanétaire, constituent un apport très ambitieux à l’idée originale de

8th passenger. Et puisqu’il est vrai que la dynamique entre la Créature et Ripley s’était épuisée avec les trois autres films de la série, il est tout à l’honneur de Scott de s’être tourné vers la genèse de l’histoire. Mais tant qu’à en mettre plein la vue pour retoucher des ruines gigériennes avec les procédés d’animation au goût du jour, où il s’éloigne, avec élégance disons-le, de sa signature initiale, autant donc renouveler le tout de fond en comble. L’effort est en grande partie dirigé à cet effet, mais les scénarios supportent difficilement les changements, contraints par la source financière, calquant l’action du premier film point par point, répétant même certaines répliques. Or l’efficacité d’

Alien reposait justement sur ce sentiment d’échelle réduite et de liberté de création.

Au final, cette histoire d’humanoïdes machiavéliques qui deviennent plus importants à chaque film finit malheureusement par occulter de plus en plus une démarche organique dans son traitement. Cette créature fascinante que l’on avait conçue indestructible aurait donc perdu platement la bataille au profit de la technologie et du pouvoir marchand, domestiquée par les androïdes (il y a une seule gynoïde dans toute la série), eux-mêmes domestiqués par les hommes (les femmes ne conçoivent pas de robots). Nous nous trouvons donc maintenant devant une saga sur le parasitisme des idées au sens strict, ce qui laisse sur la faim d’un point de vue plastique, et donc cinématographique, puisque

Alien, the 8th passenger poussait l’exploitation des possibilités du cinéma tant par son langage que par ses procédés mécaniques. Ainsi, l’artisanat, le « fait main » aura également perdu la bataille contre le numérique. Le métissage tend finalement à disparaître au profit de procédés de plus en plus aplanis, ce qui fait regretter d’autant plus les artistes du premier équipage.

Équipage cosmique

Équipage cosmique

On illustre bien l’importance de la genèse artistique de cette association d’artistes dans le documentaire

Jodorowsky’s Dune (2014). L’adaptation au cinéma des romans de Frank Herbert, dont l’univers est par ailleurs peuplé de femmes puissantes, constituait donc un projet chéri par Alejandro Jodorowsky. Ce projet, qui se révéla un échec, provoqua toutefois une rencontre cruciale entre des artistes majeurs (entre autres Salvador Dali) et des associations donnant lieu à des œuvres phares : Giger et Scott (

Alien), Moebius et Jodorowsky (

L’Incal). Il y a donc quelque force particulière, une énergie puisant ses sources de cette œuvre littéraire fondamentale pour faire émerger des discours tout aussi décisifs.

Au-delà de la question des origines, la vraie question métaphysique que soulève la saga

Alien consiste dans la capacité d’adaptation et le renouvellement créatif. Même si chaque film de la suite a apporté son lot d’ajouts imaginatifs, il est bien difficile de retrouver cette rare grâce du film culte de 1979, qui, se révélant un alliage de matériaux et de forces artistiques, possède la qualité d’un artisanat de l’Espace, comme d’un littéral

space craft.

Pourtant, en plus de cette menace à laquelle tous font face, il y en a une autre, plus insidieuse pour Ripley, et intra-muros : celle de se faire taire. Si les hommes sont envoyés en reconnaissance sur le terrain pour servir de cobayes, les humanoïdes ignorent ses instincts lorsque le danger lui apparaît imminent. Lorsque Ash (Ian Holm) bafoue ses ordres au saint nom de l’exploration scientifique, militaire et mercantile, il faudra à cette femme montrer son leadership et sa force surhumaine en déjouant la mort pour s’adjoindre son équipage. Et ça n’a rien d’une mutinerie, ce n’est que la prise de son pouvoir effectif. Il est là, le strict discours féministe, s’il en est un. De plus, l’importance au scénario de cette mésentente entre Ripley et Ash est cruciale à plus d’un niveau, cette mésentente éthique à propos de la procédure de quarantaine, à l’origine de tout le chaos, pose la grande question sous-jacente à toute la série : doit-on mélanger le connu et l’inconnu, l’étranger et l’intérieur ? Ces oppositions s’imposent comme thèmes principaux : la querelle entre la femme capitaine et son subalterne masculin, la querelle entre l’humain et l’humanoïde, l’opposition entre l’instinct de survie et la poursuite militaro-industrielle comme une allégorie dystopique d’un capitalisme sans frontières.

Pourtant, en plus de cette menace à laquelle tous font face, il y en a une autre, plus insidieuse pour Ripley, et intra-muros : celle de se faire taire. Si les hommes sont envoyés en reconnaissance sur le terrain pour servir de cobayes, les humanoïdes ignorent ses instincts lorsque le danger lui apparaît imminent. Lorsque Ash (Ian Holm) bafoue ses ordres au saint nom de l’exploration scientifique, militaire et mercantile, il faudra à cette femme montrer son leadership et sa force surhumaine en déjouant la mort pour s’adjoindre son équipage. Et ça n’a rien d’une mutinerie, ce n’est que la prise de son pouvoir effectif. Il est là, le strict discours féministe, s’il en est un. De plus, l’importance au scénario de cette mésentente entre Ripley et Ash est cruciale à plus d’un niveau, cette mésentente éthique à propos de la procédure de quarantaine, à l’origine de tout le chaos, pose la grande question sous-jacente à toute la série : doit-on mélanger le connu et l’inconnu, l’étranger et l’intérieur ? Ces oppositions s’imposent comme thèmes principaux : la querelle entre la femme capitaine et son subalterne masculin, la querelle entre l’humain et l’humanoïde, l’opposition entre l’instinct de survie et la poursuite militaro-industrielle comme une allégorie dystopique d’un capitalisme sans frontières.

Annoncés par le titre, Prometheus (également le nom du vaisseau – notons au passage le retour à nos bons vieux mythes grecs patriarcaux), les nouveaux thèmes de la connaissance divine, des écritures anciennes, des découvertes enfouies et de la quête des origines, qui servent de point de départ à cette excursion interplanétaire, constituent un apport très ambitieux à l’idée originale de 8th passenger. Et puisqu’il est vrai que la dynamique entre la Créature et Ripley s’était épuisée avec les trois autres films de la série, il est tout à l’honneur de Scott de s’être tourné vers la genèse de l’histoire. Mais tant qu’à en mettre plein la vue pour retoucher des ruines gigériennes avec les procédés d’animation au goût du jour, où il s’éloigne, avec élégance disons-le, de sa signature initiale, autant donc renouveler le tout de fond en comble. L’effort est en grande partie dirigé à cet effet, mais les scénarios supportent difficilement les changements, contraints par la source financière, calquant l’action du premier film point par point, répétant même certaines répliques. Or l’efficacité d’Alien reposait justement sur ce sentiment d’échelle réduite et de liberté de création.

Annoncés par le titre, Prometheus (également le nom du vaisseau – notons au passage le retour à nos bons vieux mythes grecs patriarcaux), les nouveaux thèmes de la connaissance divine, des écritures anciennes, des découvertes enfouies et de la quête des origines, qui servent de point de départ à cette excursion interplanétaire, constituent un apport très ambitieux à l’idée originale de 8th passenger. Et puisqu’il est vrai que la dynamique entre la Créature et Ripley s’était épuisée avec les trois autres films de la série, il est tout à l’honneur de Scott de s’être tourné vers la genèse de l’histoire. Mais tant qu’à en mettre plein la vue pour retoucher des ruines gigériennes avec les procédés d’animation au goût du jour, où il s’éloigne, avec élégance disons-le, de sa signature initiale, autant donc renouveler le tout de fond en comble. L’effort est en grande partie dirigé à cet effet, mais les scénarios supportent difficilement les changements, contraints par la source financière, calquant l’action du premier film point par point, répétant même certaines répliques. Or l’efficacité d’Alien reposait justement sur ce sentiment d’échelle réduite et de liberté de création.