1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Palmarès

prod. Ten Thousand 86 / Ice Cream Films

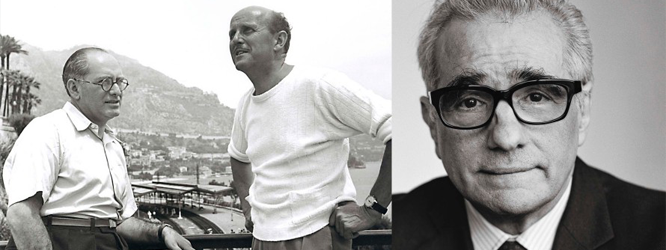

MADE IN ENGLAND: THE FILMS OF MICHAEL POWELL AND EMERIC PRESSBURGER

David Hinton | Royaume-Uni | 2024 | 131 minutes | Berlinale Special

Le constant plaisir de la découverte que procurent les leçons d’histoire du cinéma de Martin Scorsese depuis son Personal Journey Through American Movies (1995) est double : à la fois celui de remarquer des films à travers des séquences minutieusement analysées par le maestro, puis celui de comprendre comment s’est composé son imaginaire cinéphile. D’où viennent les références qui peuplent l’œuvre la plus aboutie du cinéma américain des cinquante dernières années ? Quelle histoire de l’image mouvante est distillée dans son désir consciencieux de prolonger les tendances qui l’ont précédé tout en en imaginant les suites possibles ? Made in England: The Films of Michael Powell and Emeric Pressburger poursuit dans cette lignée, concentrant notre attention sur l’œuvre du duo surnommé The Archers, deux figures incontournables d’un cinéma anglais hyperarticulé dans sa fantaisie, mais aussi du cinéma de Scorsese, qui œuvre depuis les années 1970 à sauvegarder leur travail et à le faire connaître.

Car ce que le film de David Hinton démontre très bien, c’est aussi à quel point leur filmographie était tombée dans l’oubli depuis le summum de leur gloire durant les années 1940 et 1950. Délaissé par une cinématographie britannique devenu depuis le refuge d’un style social autrement plus engagé, Powell habitait une modeste maison de campagne avant que Scorsese, alors fort de son premier succès avec Mean Streets (1973), débarque chez lui avec Thelma Schoonmaker (qui allait devenir l’épouse de Powell jusqu’à sa mort). Décidant de le rapatrier aux États-Unis, il lui obtient le premier poste de « cinéaste aîné en résidence » à la Zoetrope de Francis Ford Coppola à San Francisco où il conseille les jeunes cinéastes du Nouvel Hollywood, notamment Brian De Palma qui traîne à ce moment dans l’entourage qui se forme autour du vieux mentor.

Or cette filiation, apprend-on ici, n’avait rien d’évident. Hinton, qui avait déjà travaillé avec Powell vers la fin de sa vie pour porter à l’écran son autobiographie, construit la première moitié de son film en utilisant un filtre télévisuel en noir et blanc afin de restituer le format dans lequel ces films, pourtant magnifiquement colorés, ont pour la première fois été découverts par les cinéastes étasuniens. Alors que la télévision s’emparait des foyers, Hollywood n’était pas encore encline à vendre les droits de télédiffusion de ses films, ce qui força les premières chaînes à se tourner vers la seule autre industrie cinématographique anglophone d’importance pour garnir sa grille horaire. Durant les années 1950, selon Scorsese, les films de Powell et Pressburger étaient diffusés au moins chaque semaine sur les écrans américains, parfois même plusieurs fois par jour, générant une concentration qui a tôt fait de piquer la curiosité du futur cinéaste, asthmatique notoire, cloué dans un fauteuil qui constitua sa première école de cinéma.

Outre ses séquences d’analyse éclairantes, Made in England dégage bien les nombreuses filiations entre le cinéma du duo et celui du narrateur, notamment les mouvements chorégraphiques de sa caméra et cette utilisation outrancière du rouge aux débuts de sa carrière, notamment dans la scène de bar de Mean Streets et dans les plongées nocturnes de Taxi Driver (1976), tout en proposant une plongée théorique dans la conception symphonique du cinéma de Powell et Pressburger et de ce qu’ils appelaient des « composed films ». Ces films de composition étaient constitués de scènes mises bout à bout sans recours au dialogue, reposant strictement sur la fluidité de la caméra, du montage, et des ligatures musicales imaginées pour les faire tenir ensemble. On retiendra enfin, à l’avant-plan de ce projet de revalorisation, toute la sensibilité du montage des extraits, réalisé par Schoonmaker, la veuve de Powell, se permettant des ralentis, des arrêts sur image, produisant ainsi plus qu’un documentaire historicisant sur sa filmographie, mais bien un hommage affectueux au cinéma et aux amours qu’il a engendrées. (Mathieu Li-Goyette)

prod. Helke Sander

THE GERMANS AND THEIR MEN (DIE DEUTSCHEN UND IHRE MÄNNER - BERICHT AUS BONN)

Helke Sander | République fédérale d’Allemagne | 1989 | 98 minutes | Rétrospective

Réalisé pour la télévision allemande tout juste avant la réunification, The Germans and Their Men est un joyau de militantisme féministe doté d’une implacable stratégie qui contracte l’Histoire et la misogynie comme une sorte d’accordéon rhétorique. La cinéaste Helke Sander embauche l’actrice Renée Felden pour jouer le rôle d’une reporter, micro à la main, empruntant la forme du vox pop afin d’aller découvrir les hommes de la société allemande de la fin des années 1980. À cette époque, on dénombre plus de 330 000 cas de violences et d’agressions par année du côté de l’Allemagne de l’Ouest, un chiffre qui donne froid dans le dos et qui, comme le souligne l’alter ego de la cinéaste, est exponentiel : c’est 330 000 assauts par année, ce qui frôle le million au bout de trois ans, et qui atteint un pourcentage catastrophique sur l’échelle d’une génération.

Avec ces chiffres en main, le film confronte les mâles de son temps. Politiciens, gens d’affaires, commis, étudiants, cuisiniers, artistes, passants, toute la galerie de personnages masculins, du plus rustre au plus délicat, du plus vieux au plus tendancieux, sont abordés en se faisant demander s’ils ont honte d’être des hommes, ne serait-ce qu’au nom des autres hommes ayant commis ces crimes misogynes. On ne s’étonnera guère de constater qu’à une ou deux exceptions près, la totalité des interviewés ne se sentent pas concernés par la question ; question que Sander fait suivre d’un coup de marteau symétrique : « Et est-ce que ça vous est déjà arrivé d’avoir honte d’être allemand ? » Les visages déconfits, les hésitations, les mines sombres, tous concourent vers ce malaise national, historique, qui leur colle à la peau et à l’identité. Or, s’il est possible d’avoir honte d’être allemand au nom des autres qui ont été nazis ou collabos, pourquoi n’est-il pas possible d’avoir honte d’être un homme au nom des agresseurs ?

Outre l’intelligence d’un dispositif qui ne fait pas de quartier, on retiendra du film de Sander sa forme avant-gardiste et loufoque, alors que sa journaliste est à la recherche d’un « vrai homme », jouant constamment sur la définition de la masculinité et sur sa capacité à assumer ses tares tout en réinventant son sens des responsabilités morales. Un programme ambitieux, certes, mais que la cinéaste mène avec une vigueur créative, multipliant les sketchs absurdes, les opérations terroristes de chasse à l’homme, puis les jeux intergénérationnels, transhistoriques, à la fois entre des hommes qui ont connu la Seconde Guerre, puis des enfants, hommes en devenir avec lesquels le film se conclut. Pour eux, il est encore temps d’avoir conscience de la honte qui leur incombe ou, au minimum, de la comprendre. (Mathieu Li-Goyette)

prod. Michael Brynntrup

JESUS – DER FILM

M. Brynntrup, J. Buttgereit, C. Dreier, A. Iser, K. Kaufmann, D. Kuhlbrodt, G. Ladanyi, G. Mimmo, Stiletto et A. Wildfang | Allemagne | 1986 | 125 minutes | Rétrospective

À l'ombre d'un immense pénis, un ange aux pupilles dilatées annonce à Marie qu'elle est enceinte du divin messie. Un message, formé par les lettres de sa soupe alphabet, dit à un jeune Jésus d'aller dans le désert où il devra faire face aux plus fétichistes des tentations. Plus tard, le fils de Dieu débarque à l'aéroport. Véritable rock star, il est traîné jusqu'au stade où il doit aller interpréter son grand succès : le sermon sur la montagne. Partout dans Berlin, les apôtres guettent, affublés de costumes d'espions. Ils assistent à divers miracles, comme la multiplication des pains avec un toasteur. Avant la Cène, le Christ leur lave les pieds sur fond de musique hawaïenne. On l'aura compris, cette vie de Jésus tournée en Super 8 par un collectif underground allemand — qui compte parmi ses rangs le réalisateur de Nekromantik (1988) Jörg Buttgereit — est animée par un esprit punk et avant-gardiste qui paraît toujours aussi vibrant près de quarante ans après sa première mondiale à la Berlinale en 1986.

Composé d'une série de vignettes canalisant l'expressionnisme et le surréalisme du cinéma des années 1920 en mode queer et gothique, le film multiplie les sacrilèges avec bien plus d'enthousiasme que de cohérence. Il ne faut donc pas chercher, dans cet hommage apocryphe à la grandeur du Christ, quelque chose qui tiendrait du discours subversif conséquent. Tout est dans le geste perturbateur, dans le plaisir impie de la création. Captant l'énergie folle et révoltée de la contre-culture allemande de l'époque, Jesus – Der Film est une gigantesque bacchanale cinématographique dont les images foudroyantes se suffisent à elles-mêmes. C'est un collage éclectique et brouillon, où se côtoient la bouffonnerie puérile et l'érotisme hérétique. Le degré de plaisir engendré par celui-ci sera donc forcément proportionnel à votre envie de voir Marie-Madeleine en lesbienne à porte-jarretelles ou l'Annonciation dépeinte sous la forme d'un ballet de légumes animés en stop motion. (Alexandre Fontaine Rousseau)

prod. Independent Film Heinz Angermeyer GmbH / Von Vietinghoff Filmproduktion / Zweites Deutsches Fernsehen

ENGEL AUS EISEN

Thomas Brasch | Allemagne | 1981 | 105minutes | Rétrospective

Tourné en 1981 mais campé en 1948, Engel aus Eisen est un film à cheval entre les temporalités — un drame d'époque hanté par le spectre de son futur, dont les protagonistes sont traqués par leur passé. C'est un film sur le Berlin d'après-guerre, mais d'avant le mur ; une ville prise en étau par des forces historiques écrasantes qui broient les êtres et les réduisent à l'état de poussière. D'un côté, il y a la honte du passé. De l'autre, la crainte de l'avenir. Point d'espoir, point de salut dans cette cité que l'on s'apprête à écarteler. Il y a celles et ceux qui n'ont plus rien à perdre, et les autres qui n'ont plus rien à gagner. Les endeuillés organisent des séances pour communiquer avec les morts. Les brigands séparent déjà le territoire de la ville en est et ouest. Les jeunes transforment les cimetières en pistes de danse et les policiers boivent tout en exécutant leur triste tâche.

L'écrivain allemand Thomas Brasch effectue avec Engel aus Eisen un premier passage particulièrement réussi derrière la caméra, faisant preuve d'une assurance remarquable dans la mise en scène de ce cirque cynique. Les individus, qui ne sont plus ici que des pantins dépossédés à la merci de l'Histoire, se débattent avec une énergie du désespoir qui relève de la folie collective. De ce fait, son film se déploie à la manière d'une vaste fresque carnavalesque. Par-delà les trajectoires individuelles, c'est un mouvement de masse qui se dessine à l'écran. Malgré l'horreur, ou plutôt à cause de celle-ci, Berlin danse. Pour oublier, noyer la peine et nier la douleur. Pour chasser le marasme ambiant et fertiliser le désert. Malgré la colère et la souffrance, le nihilisme suicidaire, Engel aus Eisen est un film plein de fougue et de vitalité — un cri terrible qui refuse d'être tu. (Alexandre Fontaine Rousseau)

prod. Messters Projektion GmbH

KOHLHIESEL’S DAUGHTERS (KOHLHIESELS TÖCHTER)

Ernst Lubitsch | Allemagne | 1920 | 62 minutes | Berlinale Classics

Ce film d’Ernst Lubitsch, que le cinéaste berlinois considérait comme la comédie la plus populaire qu’il ait tourné en Allemagne avant de la quitter pour les États-Unis en 1923, m’a donné l’impression d’être un tonneau jovial. Pas crampé, pas sidéré, mais perpétuellement souriant le long de ses glissades dans la neige et de ses farces grivoises. L’histoire est d’autant plus simple qu’elle s’avère une reprise de The Taming of the Shrew de Shakespeare (ou, si vous préférez, de 10 Things I Hate About You [1999]). L’aubergiste Kohlhiesel a deux filles qu’il voudrait bien marier, la jeune et belle Gretel et l’aînée, la rustre Liesel. Xaver, l’homme à tout faire du coin (joué par l’incontournable Emil Jannings) aimerait jeter son dévolu sur la première, mais son père refuse, prétextant qu’il faut faire les choses dans l’ordre et qu’il ne donnera guère cette main convoitée avant que l’autre ne soit prise. Et quelles mains travaillantes ! Comme c’est souvent le cas chez Lubitsch, la comédie de situation s’articule autour des origines sociales et de leurs travers stéréotypés. Normal que Liesel soit moins « gracieuse », car c’est à elle que revient la lourdeur des tâches ménagères les plus importantes de l’établissement familial alors que, pendant ce temps, Gretel nous est présentée à céder à la tentation marchande d’un vendeur ambulant. Il y a les personnes qui travaillent et celles qui en profitent, nous dit Lubitsch, or quel dommage pour Liesel que le travail lui ait enlevé le temps d’avoir le goût du bonheur et de prendre soin de sa silhouette qui n’aurait pourtant rien pour déplaire si elle n’était pas aussi voûtée par le labeur !

On aura compris (enfin je l’espère) que ces éléments tout à fait lubitschiens de la « guerre des sexes » ont quelque peu vieilli, que toute cette comédie de théâtre d’été tournée dans l’hiver montagneux est plus excellente dans la qualité de son jeu, de sa mise en scène (ces plans verticaux, au ratio « iPhonesque ») que dans un quelconque discours qu’il aurait à partager sur la saine vie de couple. Et pourtant, le cinéaste s’en montre déjà tout à fait conscient, confiant à la même actrice, Henny Porten, la responsabilité de jouer les deux rôles en alternance et donc de désamorcer les préjugés physiques auxquels carbure son récit. C’est ensuite dans l’outrance de ses cascades comiques, notamment la scène de dispute où Jannings, qui veut faire fuir sa nouvelle épouse, saccage une pièce en hors champ jusqu’à projeter une armoire de cuisine à travers un cadre de porte, ou encore celle où, frustré de son obligation maritale à épouser Liesel, il arrache un arbre à mains nues pour le jeter au sol, que Kohlhiesel’s Daughters fait bourdonner le ventre de rires, mêlant mœurs et sentimentalité, chassés-croisés et décorum de taverne parfaitement germanique, grâce à un dynamisme d’une fluidité remarquable où les transitions entre intérieurs et extérieurs démontrent l’agilité de Lubitsch à déthéâtraliser le cinéma sans toutefois oublier des planches tout l’art de l’échange. Un rappel aussi qu’il s’agit déjà là de son 35e film en carrière et qu’il y a, dans les qualités de ces premiers maîtres du cinéma, quelque chose de l’ordre du métier souvent pratiqué qu’aucun excès stylistique ne peut tout à fait remplacer. (Mathieu Li-Goyette)

PARTIE 1

(All the Long Nights, Crossing

Cuckoo, Reas, Turn in the Wound)

PARTIE 4

(Hors du temps, Intercepted,

Averroès & Rosa Parks,

Above the Dust, Dark Spring)

PARTIE 5

(L'Empire, Love Lies Bleeding,

Architecton, Chime, A Traveler’s Needs)

PARTIE 8

(Made in England, The Germans and Their Men,

Jesus - Der Film, Engel aus Eisen,

Kiehlosen's Daughters)

|

envoyer par courriel |

| imprimer | Tweet |