THE BLONDE FURY

Mang Hoi | Hong Kong | 1989 | 90 minutes | Rétro | Action!

L’actrice Cynthia Rothrock s’est taillée une place dans le monde ultra macho du cinéma d’arts martiaux à coup de poings, de pieds et de cascades risquées. Première femme à faire la couverture du magazine Black Belt, elle a notamment inspiré le personnage de Sonya Blade dans la franchise Mortal Kombat en plus de tenir la vedette dans une cinquantaine de films du genre dont China O’Brien, Honor and Glory et Lady Dragon. Moins connue que les autres gros bras de l’époque, comme Chuck Norris ou Steven Seagal, Rothrock a généralement été reléguée au marché de la vidéo et de la série B. Mais sa place dans le panthéon du cinéma d’action mérite très certainement d’être réévaluée. Parce qu’elle kick des culs, comme dirait l’autre.

The Blonde Fury est l’un des longs métrages que Rothrock a tournés à Hong Kong au tout début de sa carrière d’actrice, alors qu’elle servait encore essentiellement d’Occidentale de service dans des films de Corey Yuen et de Wong Jing. Comme toujours, elle s’appelle ici « Cindy » et joue cette fois-ci le rôle d’une agente américaine venue enquêter sur un réseau de contrefaçon qu’elle va évidemment démanteler une gueule à la fois. Aussi brutales que spectaculaires, les séquences d’action possèdent ici cette authenticité propre aux productions chinoises de l’époque : les coups y sont toujours plus forts, les chorégraphies toujours plus élaborées... et les comédiens y risquent visiblement leur peau, scène après scène.

L’humour, pour sa part, s’y fait cabochon à souhait. Les farces impliquent des rats, des raquettes de tennis, des électrochocs et des évasions improbables, s’inscrivant sans aucune gêne dans le registre du slapstick pur. Mais Rothrock n’est pas là pour ça. Véritable force de la nature, elle tapoche de la caboche avec verve — qu’elle porte ou non des talons hauts. La mise en scène ne sent jamais le besoin de la réduire au rang d’objet sexuel ; elle se contente de mettre en valeur les prouesses physiques exceptionnelles d’une actrice parfaitement à l’aise dans le registre de l’action à défaut de livrer ses répliques avec autant d’aplomb. Gageons que ce prix hommage, remis par Fantasia pour célébrer l’ensemble de son œuvre, permettra à de nombreux cinéphiles de redécouvrir celle-ci. (Alexandre Fontaine Rousseau)

LUZ

Tilman Singer | Allemagne | 2018 | 70 minutes | Camera Lucida

Héritier direct de Berberian Sound Studio (2012) et des films de Cattet et Forzani, Luz propose au spectateur une vivisection hypnotique, sensuelle et savante de l’art cinématographique via le prisme du genre. Le film n’est certainement pas aussi accompli que ses prédécesseurs, mais il s’agit néanmoins d’un vaillant premier effort pour le réalisateur et scénariste étudiant Tilman Singer. Tourné en 16 mm Scope, on déplore malheureusement que le film soit distribué exclusivement en version DCP, dénaturant ainsi d’emblée la vision du réalisateur, pour qui la matérialité du médium constitue le premier élément de discours. En effet, c’est toute la nature de l’illusion cinématographique qui constitue ici l’objet de son étude, tel qu’en témoigne la mise à nu successive, puis simultanée de presque tous les mécanismes (musicaux, théâtraux, lumineux, spatiaux, sonores et montagistes) inhérents au septième art, à commencer, bien sûr, par la lumière (luz) titulaire, dont on aurait préféré qu’elle interagisse ici directement avec la pellicule…

Utilisant les codes du film d’horreur et, surtout, du film policier, Singer s’amuse fermement, quoique de manière parfois trop démonstrative, à en déconstruire les éléments constitutifs. On dirait presque un apprenti mécanicien, penché sous un capot de machine à en tripatouiller les pièces, un élève modèle sans doute, mu par une véritable passion pour son métier. On le voit donc tout démonter : les principes de construction spatiale, mais aussi de genrage individuel (via les raccords mystérieux entre Nora et Rossini), le pouvoir affectif de la composition musicale (via l’usage ostentatoire d’une bande sonore électro-tribale), les jeux d’ombres et de lumière, ainsi que de champ/hors-champ (via l’usage de la brume, qui dissimule et dévoile tour à tour les personnages métamorphiques du récit)… tout cela pour mieux souligner la potentiel intrinsèquement onirique du médium (un peu comme l’avaient fait les cinéastes expérimentaux des années 20). La suspension d’incrédulité : c’est là-dessus que repose toute l’efficacité du cinéma de genre, et c’est sur elle que capitalise Luz, notamment lors de la scène de déposition, où les actions mimées par Luana Velis prennent tranquillement vie, par ajout de sons et d’images certes, mais d’abord et avant tout via la foi du spectateur en leur véracité. Le processus de construction narrative ainsi dévoilé se pose alors astucieusement en miroir à la quête de vérité inhérente au cinéma policier, au même titre que le concept de possession (issu du cinéma d’horreur) vient recouper celui de performance théâtrale. En somme, c’est une toile serrée de signifiants cinéphiles que tisse ici Singer, mais c’est avant tout une œuvre sensuelle, qui comme l’amour charnel ou l’amour du cinéma populaire, requière de ses participant.e.s qu’ils s’y abandonnent pleinement. (Olivier Thibodeau)

PROFILE

Timour Bekmambetov | Royaume-Uni/États-Unis/Russie/Chypre | 2018 | 105 minutes | Sélection 2018

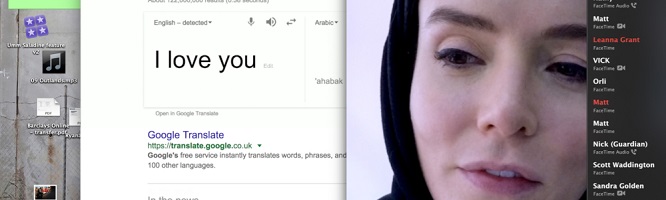

Choix de parcours navrant pour le maître-artificier Timour Bekmambetov, réalisateur des fresques d’action fantastique Night Watch (2004), Day Watch (2006) et Wanted (2008), Profile ne constitue rien de moins qu’un pamphlet anti-cinéma, lettre de suicide annoncée d’un art qu’il voudrait voir phagocyté par les nouveaux médias informatiques. En effet, Bekmambetov ne fait plus seulement que dénaturer les images filmées par injection de collagène synthétique, il soumet ici toute la grammaire cinématographique à un régime spartiate d’appauvrissement, dont elle sort privée de toutes les innovations post-griffithiennes. C’est un massacre absolu, alors que l’aplanissement spatial généralisé provoqué par l’écrasement intra-écranique de la diégèse ne trouve aucun contrepoids. La profondeur de champ s’évapore brutalement et personne ne semble s’en formaliser, surtout que les personnages, tous tournés vers leurs écrans individuels, jouent exclusivement de façon frontale, osant rarement explorer le petit univers encapsulé qui les entoure. Les exemples horrifiques du genre (Unfriended [2014] par exemple) parviennent à compenser le vide en cachant quelques horreurs dans l’arrière-plan, et en cultivant, via le spectacle lancinant de l’absence, la conscience du hors-champ. Ici, il n’y a ni profondeur de champ, ni hors-champ ; il n’y a que l’espace plat et carré du portrait photographique, exception faite de quelques scènes syriennes, où l’antagoniste capturé sur Skype parvient miraculeusement à arpenter l’espace qui l’entoure, comme une personne vraisemblable dans un monde tangible. À ce titre, notons d’ailleurs qu’il s’agit là du seul personnage digne de mention dans toute l’intrigue, de sorte que, paradoxalement, le film fonctionne plus efficacement comme une apologie que comme une condamnation du djihadisme.

Outre l’aplatissement de l’espace, le film est également handicapé par l’aplatissement de sa protagoniste dans une mer d’informations superficielles. Avec toute la subtilité d’un bas rempli de sous noirs, Bekmambetov use en effet comme seuls mécanismes de développement du personnage une série d’informations numériques éparses lancées sporadiquement à l’écran. Sa situation financière est ainsi décrite via des alarmes de paiement bancaires et des feuilles de calculs Excel, sa personnalité individuelle via un carrousel de photos aperçues en lever de rideau et l’entièreté de ses relations humaines via des fragments de conversation FaceTime et Messenger, si bien que son caractère entier ne revêt jamais plus que la profondeur d’une page d’accueil Facebook. Le jeu de l’actrice n’aide en rien les choses, puisqu’il ne sert finalement qu’à révéler une série de postures incongrues et contradictoires (paranoïa raciste, empathie irréfléchie, puis courage inexplicable), ainsi qu’à exacerber l’amateurisme affligeant de sa démarche journalistique. Il s’agit d’ailleurs là du troisième péché mortel que commet ici Bekmambetov : l’aplanissement total de tout le travail journalistique, qui se résume exclusivement à la collecte instantanée et spongieuse d’informations butinées sur les moteurs de recherche, puis à l’arpentage éclair des réseaux sociaux. On peine ainsi à croire qu’il ne faille que cinq minutes de j’aime et de partages à la protagoniste pour qu’elle établisse contact avec le méchant recruteur syrien antagoniste ; on se désole ensuite que celui-ci devienne alors point focal unique de son enquête. En somme, on constate rapidement que le film, loin de nous proposer une « immersion » au cœur des réseaux (web) d’influence djihadistes, nous convie en fait à un exercice de pêche paresseux, qui en plus d’annoncer la mort du septième art, annonce également celle du quatrième pouvoir.

Bekmambetov souhaitait ici célébrer le courage d’une héroïne occidentale de la presse dans son combat contre le spectre rampant de l’intégrisme islamique, mais son œuvre dit tout le contraire, fustigeant sans cesse les Occidentaux et leurs médias, s’affairant véhémentement à démontrer leur vacuité, à décrier le coût ridicule de l’existence londonienne et à révéler la nature superficielle des relations interpersonnelles qu’on y « tisse », faisant de Bilel le seul personnage tridimensionnel et attrayant du récit, le seul doté d’un background et de motivations intelligibles. Bekmambetov souhaitait faire un film innovateur, mais il crée plutôt un non-film, qui par appauvrissement volontaire de l’arsenal cinématographique et narratif à sa disposition, situe le noyau dramatique du récit dans les ennuyeux échanges Skype entre Amy et Bilel, lesquels accaparent alors tout l’écran, refusant même au spectateur le dynamisme (pourtant arthritique) du champ-contrechamp. Il ne reste maintenant plus qu’à souhaiter que le public ne sera pas dupe de cette manœuvre meurtrière, et qu’il saura voir Profile pour ce dont il se réclame, soit la vision plate et latérale d’un épineux problème de société dont il ne fait finalement que dissimuler la profondeur. (Olivier Thibodeau)

RELAXER

Joel Potrykus | États-Unis | 2018 | 91 minutes | Camera Lucida | Compétition Cheval noir

La prémisse de Relaxer peut sembler improbable — Abbie (Joshua Burge) tente de relever un défi lancé par son frère (David Dastmalchian) : battre le record de Billy Mitchell à Pac-Man sans jamais se lever de son fauteuil, où il restera assis pendant des mois — mais quiconque avait à peu près l’âge des protagonistes au passage de l’an 2000, époque où se déroule le film, sourira du coin des lèvres en se disant que Joel Potrykus filme là l’ambition perdue de toute une génération. Carmen Electra, Jerry Maguire, les glitches de Tony Hawk’s Pro Skater, Pamela Anderson, les vhs, les camcorders, les Nintendo Power et les défis stupides… Relaxer évoque un passé encore récent à travers l’état d’esprit qui l’accompagnait, ce sentiment d’apathie associé aux slackers, de désistement face à une société qui court à sa perte. Mais en même temps que le film suit la lente désintégration d’un homme et de son environnement, une chronique de la déchéance poussant à l’absurde, avec un humour mordant, la volonté du slacker de vivre à l’extérieur du monde, la détermination d’Abbie à gagner son défi coûte que coûte se transforme en résistance, jusqu’à une finale apocalyptique suggérant que si le slacker avait été à la hauteur de son absence d’ambition, son inaction aurait pu devenir une véritable force révolutionnaire. La mise en scène, proprement virtuose, se place à la hauteur du protagoniste, épouse avec bonheur la belle stupidité de ses gestes, la caméra restant pour l’essentiel du film dans la même position, entre le divan et le téléviseur, pour chercher avec Abbie à tirer profit de toutes les possibilités offertes par cet espace restreint, un détournement du décor qui tient pratiquement du burlesque, comme le visage impassible de Burge d’ailleurs n’est pas sans rappeler celui de Buster Keaton. Faire beaucoup avec peu, ou plutôt, réinventer à partir de rien, Relaxer tient certainement du manifeste pour Potrykus, nous offrant ainsi l’une des propositions cinématographiques les plus exaltantes de l’année. (Sylvain Lavallée)

SATAN'S SLAVES

Joko Anwar | Indonésie/Corée du Sud | 2017 | 107 minutes | Compétition Cheval noir

Sans dire qu’il s’agit ici de l’antidote parfait à The Nightshifter (2018), l’infâme ramassis de clichés télégraphiés qui accaparait précédemment le Hall, au moins Satan’s Slaves fait-il montre d’une maîtrise ad hoc du médium et d’un traitement énergique de sa trame narrative surannée. Certes, le récit incongru d’une famille indonésienne aux prises avec des fantômes sataniques ne convaincra sans doute personne en cette année 2018, mais au moins, et c’est ce qui importe le plus dans l’appréciation du cinéma d’épouvante, toute l’expérience de visionnage est absolument poignante, gracieuseté d’un magnifique travail de caméra et d’un rythme habilement soutenu par l’astucieux réalisateur Joko Anwar.

Multipliant sans cesse les travellings flottants, qui voilent et dévoilent les éléments scéniques monstrueux dans un jeu d’anticipation spectatorielle rondement mené, Anwar développe ici une mécanique exploratoire hypnotique (et fort efficace) de l’espace domestique diégétique. Or, même si ce dernier semble taillé sur mesure pour la mise en scène d’épouvante (étant donné la multiplicité de cadres qui y prolifèrent, la présence d’un caveau assorti d’un puits et d’un palier qui surplombe la cage d’escalier centrale), force est de constater que ce potentiel est prodigieusement exploité par la production, qui en tire un nombre impressionnant de tableaux divers, mais aussi un hors-champ foisonnant, ponctué par le tintement obsédant de la clochette maternelle. C’est d’ailleurs grâce à cette variété de points de vue, mais aussi à la distorsion constante de l’horizon d’attente du spectateur et la multiplication des jeux de miroir, que l’enchaînement incessant de mécanismes affectifs spectaculaires ne paraît jamais redondant, entraînant le spectateur à la suite des personnages dans un captivant continuum, qui de Jakarta à Montréal parvient à établir un lieu commun de mythes surnaturels, de valeurs familiales, mais surtout de terreur épidermique. (Olivier Thibodeau)

NUMÉRO HOMMAGE À JOE DANTE

JOURS 1-3

(Being Natural, Dans la brume, Microhabitat, Tremble All You Want)

JOURS 4-5

(Aragne: Sign of Vermillion, Cold Skin, Crisis Jung, Unity of Heroes)

JOURS 6-7

(The Blonde Fury, Luz, Profile, Relaxer, Satan's Salves)

JOURS 8-9

(Fireworks, I Have a Date With Spring, La Nuit a dévoré le monde, Laplace's Witch,

People's Republic of Desire, The Vanished, The Witch: Part 1. The Subversion)

ENTREVUE AVEC JOE DANTE

JOURS 10-11

(Amiko, Blue my Mind, Buffalo Boys, Chained for Life, L'inferno,

True Fiction, Unfriended: Dark Web)

JOURS 14-15

(Le Nid, La Quinceañera, Small Gauge Trauma 2018,

V.I.P., Violence Voyager, Windigo)

JOURS 16-18

(1987: When the Day Comes, The Dark, The Field Guide to Evil, Number 37, Pledge,

Pourquoi l'étrange monsieur Zolock s'intéresserait-il tant à la bande dessinée ?)

JOURS 19-20

(Amanita Pestilens, Detective Dee: The Four Heavenly Kings,

Five Fingers for Marseilles, The Ranger, Rondo, Tigers Are Not Afraid)

JOURS 21-22

(Arizona, Brothers' Nest, DJ XL5's Outtasight Zappin' Party, Madeline's Madeline,

Mandy, The Oily Maniac, One Cut of the Dead, Penguin Highway, Piercing, What Keeps You Alive)

|

envoyer par courriel |

| imprimer | Tweet |