1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

prod. K-Movie Entertainment

KILLING ROMANCE

Lee Won-suk | Corée du Sud | 2023 | 107 minutes | Sélection 2023

Hyperbolique, grandiloquente, extravagante, Killing Romance est une comédie survoltée qui enchaîne les excès de toutes sortes, surenchérissant perpétuellement sur sa propre absurdité en misant sur l'univers coloré, et finalement très fouillé, qu'elle élabore. Le premiers tiers du film est fastidieux, dédié à nous présenter de fond en comble les trois protagonistes qui formeront un étrange triangle relationnel : Yeo-rae, une actrice déchue qui s'est ridiculisée en jouant dans un nanar intersidéral et se sent désormais prisonnière d'un mariage toxique ; son époux Jonathan, un dandy puissant, narcissique et contrôlant qui adore sa femme, mais ne tolère pas l'opposition ni la compétition ; et Bum-weo, un jeune adulte qui enchaîne les échecs, mais qui possède un grand cœur et cherche à sauver Yeo-rae, dont il est l'un des plus grands admirateurs. L'interminable exposition accumule les détails loufoques et les personnages secondaires extravagants qui peuplent la vie des trois protagonistes ; notre attention vacille, le récit stagne, puis ça s'enclenche. Seule la mort peut libérer Yeo-rae de son tyrannique mari, apprend-on, mais ce n'est pas elle qui périra. Son jeune fan accepte de l'aider et ensemble, ils commencent à élaborer puis à exécuter des plans pour assassiner le monstrueux conjoint à l'aide d'une brique, d'un avion en papier, d'un excès de jus de carottes, d'une automobile, d'arachides ou du « Hot As Hell Sauna ». La balourdise de ces piètres assassins et l'insouciance de leur victime est l'occasion d'excellentes scènes mêlant quiproquos et slapstick, dans lesquelles chaque coup reçu par le détestable Jonathan, chaque mort imminente est source d'une joie perverse. À tout cela s'ajoutent des blagues qui exploitent avec dynamisme la petite mythologie mise en place dans l'exposition — qu'on pardonne alors à moitié.

L'humour provient également de la mise en scène et de l'inventivité dont fait preuve la narration, qui subvertit les conventions cinématographiques du long métrage de fiction. Durant les premières minutes du film, la composition ne manque pas de rappeler le style caractéristique de Wes Anderson par son cadrage symétrique et centré qui aplatit la perspective, accentue la facticité des décors et détermine la disposition des acteurs, mais l'hyperactivité formelle finit bien vite par tout faire éclater. Grappillant ici et là les codes du conte, du théâtre, de la comédie musicale, de la publicité et des vidéoclips, Killing Romance ne répond qu'à sa propre logique interne — le quatrième mur est fracassé, les messages promotionnels ainsi que le format de l'infopublicité s'immiscent de force au sein du tissu filmique, la distinction entre l'intra- et l'extradiégétique s'évapore et les sous-titres sont utilisés à différentes sauces. L'affrontement ultime, par exemple, prend l'allure de ces clips animant les célèbres karaokés coréens (les noraebangs), invitant le public à chanter en unisson au rythme des mots défilant à l'écran. On retire une profonde joie de cette œuvre qui ne mène certainement pas à la catharsis, mais nous rappelle qu'il faut assumer ses désirs en dépit de l'adversité. (Anthony Morin-Hébert)

prod. Schuldenberg Films

PIAFFE

Ann Oren | Allemagne | 2022 | 86 minutes | Camera Lucida

Eva, la protagoniste principale de Piaffe, est contrainte de devenir bruiteuse suite à l’hospitalisation de Zara, son adelphe. La timide jeune femme va progressivement devenir de plus en plus chevaline tandis que, dans son studio, elle cherche à émuler les sons d’un étalon servant de tête d’affiche pour une capsule publicitaire faisant la promotion d’Equili, un médicament stabilisateur d’humeur.

Dans ce récit qui ressemble à un savant mélange entre le roman Truismes de Marie Darrieussecq (pour l’ensauvagement de la protagoniste) et Romance X (1999) de Catherine Breillat (pour l’épaisseur fantasmatique des scènes érotiques), c’est la croissance d’une longue queue soyeuse au bas de ses reins qui va marquer l’animalisation d’Eva — apparition qui va de pair avec l’érotisation de son corps mutant. Mais tandis que le cheval, créature dressable donc dressée, est souvent un symbole d’obéissance, la métamorphose de l’héroïne va cependant la mener à explorer sa propre indomptabilité — sociale, sexuelle, de genre. À travers la relation SM qu’elle initie avec un botaniste laconique, elle trouvera désormais dans la soumission, qui lui était auparavant infligée, une forme de puissance agentive.

En visionnant Piaffe, je pense immanquablement aux célèbres images photographiques grâce auxquelles Eadweard Muybridge était parvenu à décomposer le mouvement effectué par un cheval au galop. Marquant un jalon dans la préhistoire du cinéma, son travail rappelle que l’image en mouvement est composée de temps d’arrêts — de piaffements, pourrait-on dire, car le piaffer (qui donne au film son titre) est une figure en équitation dans laquelle le cheval effectue un trot sur place. C’est une allure difficile qui demande beaucoup de maîtrise dans un contexte de domestication mais qui, au naturel, est la manifestation d’une excitation — ludique, sexuelle ou agressive — chez l’animal.

D’une certaine manière, le paradis ASMR qu’est Piaffe se présente comme une réélaboration queer, un montage alternatif de la chronophotographie de Muybridge pour laquelle Oren aurait voulu créer une bande-son. Jouant de lenteur et d’érotisme, le métrage insiste sur le fait que le cinéma, comme l’identité, est moins un produit qu’un geste qui relève du faire, de la fabrication artisanale et du bricolage attentif. (Laurence Perron)

prod. Nippon Ramayana Film Co. / TEM

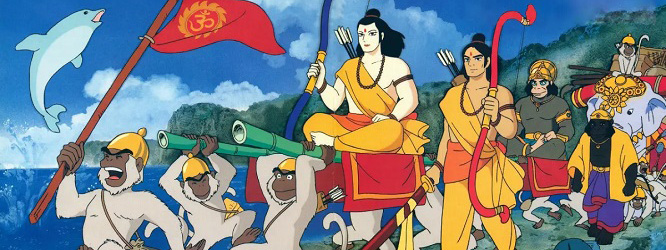

RAMAYANA: THE LEGEND OF PRINCE RAMA

Ram Mohan, Yûgô Sakô et Kôichi Sasaki | Japon/Inde | 1992 | 135 minutes | Axis

Amorcé en 1984, ce Ramayana est une entreprise titanesque dont la production s’échelonne sur près de neuf ans. Le texte sanskrit dont il est adapté est considéré, avec le Mahabharata, comme l’un des deux textes fondateurs de la mythologie hindoue. Il s’agit d’un poème épique long de 24 000 couplets qui raconte l’exil du prince Rama, ainsi que son alliance avec une armée de singes afin de mener la guerre contre le roi démon Ravana. Son écriture aurait été terminée au troisième siècle avant l’ère commune, mais a débuté quelques 400 ans plus tôt. Au cinéma, on en compte une trentaine d’adaptations : la plus ancienne, le Lanka Dahan de Dabasaheb Phalke, remonte à 1917.

Celle qui nous intéresse ici a convoqué une équipe de plus de 450 animateurs, dont plusieurs habitués des productions de Hayao Miyazaki. Elle a été terminée en 1992, mais croupit dans une relative obscurité depuis : cette version restaurée, produite à l’occasion du 20e anniversaire du film et du 70e anniversaire des relations diplomatiques entre l’Inde et le Japon, est donc l’occasion de redécouvrir un petit trésor oublié de l’histoire de l’animation mondiale. Ramayana, en effet, ne méritait pas ce sort ingrat auquel il a jusqu’ici été condamné ; et il est digne de notre attention, ne serait-ce qu’en raison de ce métissage culturel unique dont il est le fruit.

L’influence de Ghibli sur le film de Ram Mohan, Yûgô Sakô et Kôichi Sasaki est indéniable. On la reconnaît dans le style graphique de l’ensemble ainsi que dans les techniques d’animation employées. Mais, au-delà de cette familiarité esthétique somme toute superficielle, l’imaginaire convoqué a de quoi dépayser. À travers des péripéties aux proportions franchement épiques, Ramayana nous permet de découvrir les fondements d’une culture que nous avons encore trop souvent l’habitude d’aborder à travers le prisme déformant de l’exotisme et de l’orientalisme.

La richesse du film se déploie notamment à travers le regard qu’il pose sur la nature. Il y a déjà, dans le soin remarquable apporté à la représentation de la faune et de la flore, quelque chose qui relève d’une vision spirituelle et d’un discours sur le monde. Si le texte d’origine propose une conception de l’harmonie et de la vertu face à l’univers, cette adaptation cinématographique cherche notamment à nous la transmettre par l’entremise de cette attention constante qu’elle porte aux manifestations de toute la vie située en périphérie du récit.

Certes, Ramayana comporte son lot de maladresses et d’approximations, notamment au niveau du rythme et de la bande son. On sent, sur le plan de la mise en scène, un certain flottement ; comme si les cinéastes ne savaient pas toujours où couper pour soutenir la tension. Qu’à cela ne tienne. Le résultat final n’en demeure pas moins impressionnant, ces défauts très relatifs contribuant au charme particulier de l’ensemble. Le film propose un récit épique à l’imaginaire foisonnant, dont la beauté repose justement sur le fait qu’il ne ressemble à rien de contemporain — sa narration mythologique remontant d’une manière parfois déroutante aux origines mêmes de la notion de récit, nous éblouissant par le spectacle grandiose qu’il propose tout en traçant les contours d’une cosmogonie fascinante. (Alexandre Fontaine Rousseau)

prod. Walker Worm Film / Bayerischer Rundfunk / et al.

SKIN DEEP (AUS MEINER HAUT)

Alex Schaad | Allemagne | 2022 | 103 minutes | Sélection 2023

Depuis quelques années, Leyla se sent dépérir : elle a cessé de s’intéresser à sa propre vie malgré la tendresse que lui prodigue son amoureux, Tristan. Ensemble, iels se rendent sur une île mystérieuse où les attend Stella, une ancienne camarade de classe dont le père avait mis au point une étrange machine permettant aux individus d’échanger leurs corps pour habiter un temps celui d’une autre personne. Lors de ce séjour de deux semaines, le couple va donc se livrer à cet exercice — et réagir de manière diamétralement opposée au phénomène : tandis que Tristan est angoissé par son « séjour » dans le corps de Mo, un quarantenaire aussi bruyant que misérable, Leyla a l’impression de renaître dans la peau de Fabienne.

Reprenons le procédé de body-swap mis en scène dans l’histoire élucubrée par Schaad pour dire ceci : la facture cinématographique de Skin Deep couple la substance philosophique d’un film comme Persona (1966) d’Ingmar Bergman et l’esthétique éthérée et estivale du huis clos proposé par Ari Aster dans Midsommar (2019). Dans ce chassé-croisé où les subjectivités sont nomades et vagabondent de chair en chair, le réalisateur explore avec beaucoup de doigté et dans une photographie éthérée ce que signifie l’ipséité. Skin Deep ne dit pas que le corps et l’esprit sont indissociables, ni que le second est indépendant du premier : sans essentialisme, il met plutôt en lumière de quelle façon la subjectivité est un processus qui émerge de la rencontre entre une conscience et son incarnation. Le titre original du film, Aus meiner Haut (littéralement, « hors de ma peau »), dit peut-être moins bien ceci que la traduction anglaise choisie, qui renvoie à la notion de superficialité, certes, mais surtout au caractère transitoire du vivant en mouvement.

À en croire la réception critique du film, ce mouvement transitoire serait aussi (au moins sur le plan allégorique) celui de la transition. Si Skin Deep a remporté le Queer Lion de la Mostra de Venise en 2023, c’est sans doute moins parce qu’on y voit naître des relations entre hommes, et davantage car l’expérience de body-swap mise en scène renvoie à l’épreuve qu’est l’euphorie/dysphorie de genre. Fonctionnant sur le mode de l’évocation, le film ne force pas cette lecture et ne nous invite pas nécessairement à aborder le vécu de Leyla sous le prisme de la transidentité au sens strict. C’est plutôt dans sa façon de comprendre le corps comme une archive somatopolitique (pour reprendre les mots de Preciado) au potentiel révolutionnaire que le film remet sur le métier la question de la fluidité identitaire : si l’on se subjective immanquablement par l’incarnation, à travers une corporéité habitée, cela ne signifie en rien que le résultat émergeant de ces processus continuels n’est pas appelé à changer, se mouvoir, s’animer. Surtout : Skin Deep nous rappelle que ce qui nous rend identiques à nous-mêmes n’est pas le rapport nous liant à notre corps, mais bien celui qui nous unit aux autres. (Laurence Perron)

Prochaine projection : 9 août à 17h00 (Salle J.A. DeSève)

prod. Mirror Image Films / Point Productions / et al.

SOMETIMES I THINK ABOUT DYING

Rachel Lambert | États-Unis | 2023 | 91 minutes | Camera Lucida

C’est bizarre et rafraîchissant de voir Daisy Ridley (la vedette des nouveaux Star Wars) dans un drame sentimental aussi prosaïque, et de constater comment son flegme se transforme naturellement en symbole d’aliénation, sans la propension naturelle aux exploits surhumains de son personnage de Rey. Sa relative atonie sert en effet parfaitement la caractérisation de son nouvel alter ego, Fran, une employée de bureau solitaire et réprimée dans une petite ville de l’Oregon, encline à des rêveries morbides qui rappellent une sorte de Walter Mitty dépressif. On aimerait ajouter qu’il est agréable de la voir atterrir ici dans le vrai monde, mais ce serait sans compter sur la nature subtilement parodique de ce « vrai monde », minutieusement conçu par Rachel Lambert comme une sorte de champ de bataille allégorique entre la puissance abrasive du quotidien et la potentiel salutaire de l’ouverture à autrui et de l’affirmation de soi.

La série de plans qui servent d’introduction — où se succèdent des vignettes pittoresques de la ville, puis de l’endroit où travaille Fran — démontre une perspicacité hors du commun, évidente dans l’équilibre que la réalisatrice maintient entre le caractère chaleureux et déprimant de ce hameau paisible, dans la parfaite ambivalence qu’elle cultive entre le confort de la routine et l’aliénation qui en découle. Et même si la mise en scène de l’anxiété sociale vécue par la protagoniste durant le premier acte, reléguée au fond du champ ou dans quelque plan solitaire, toujours légèrement en marge de ses collègues, peut paraître grossière, les choses s’améliorent avec l’arrivée de Robert dans le décor.

Robert, c’est le nouvel employé du bureau, qui vient occuper le cubicule adjacent à celui de Fran après le départ à la retraite de sa prédécesseuse. Cet homme brisé, deux fois divorcé, est introduit lors d’une scène de réunion d’équipe au cynisme étudié et à l’éclairante ambiguïté, où chaque membre fait preuve de cette joie morne, un peu forcée, qui caractérise la vie professionnelle lors d’un tour de table où chacun·e mentionne son prénom et son plat préféré. « J’aime les entrecôtes », « le spaghetti », « la bouffe thaïe », « les martinis », racontent les différentes personnes à un public semi-réceptif, captif, mais conciliant ; Fran parle plutôt de « fromage cottage », symbole de cette fadeur qu’elle traîne comme un boulet. Ce que cette scène démontre, c’est la sorte de bienveillance circonstancielle, jamais tout à fait naturelle qui caractérise les interactions sociales humaines et que Fran devra apprendre à embrasser dans sa quête d’ouverture aux autres. Cette dernière s’effectue d’abord de façon timide, grâce à des conversations électroniques archi-banales avec Robert, qui agit ici comme l’archétype de l’étranger libérateur, imprégnant la protagoniste de son amour du cinéma et des tartes maison qu’on retrouve au restaurant chinois local — dans une séquence d’une réconfortante absurdité. Il l’ouvre surtout à la possibilité d’un contact interpersonnel fructueux, l’entraînant même dans une soirée de meurtre et mystère où l’imaginaire morbide de Fran lui permet d’obtenir une certaine validation auprès d’autrui, et où celle-ci parvient à épaissir son lien avec un autre collègue de travail. Cette scène, dans sa douce poétique du vivre-ensemble, cerne d’ailleurs très bien l’humanisme terre-à-terre du film, selon lequel la vie ordinaire est faite avant tout de petits bonheurs, d’étreintes salutaires et de petites attentions sympathiques, car même la bienveillance protocolaire demeure une bienveillance, et cette disposition doit d’abord s’appliquer à soi avant de pouvoir s’étendre aux autres. (Olivier Thibodeau)

prod. AMP International / Eyevox Entertainment

SUITABLE FLESH

Joe Lynch | États-Unis | 2023 | 100 minutes | Sélection 2023

Parmi les nombreuses adaptations cinématographiques de H. P. Lovecraft, celles de Stuart Gordon demeurent les plus réussies, en partie parce qu’il essaie finalement assez peu de rester fidèle. Un film comme Re-Animator (1985) non seulement ne garde du texte d’origine que l’anecdote générale, mais en outre l’excès proprement mélodramatique de l’écrivain devient source de rire plutôt que de terreur cosmique, comme si devant le caractère « indicible » et « indescriptible » des créatures lovecraftiennes, il valait mieux abdiquer à représenter, et prendre le tout avec une bonne dose d’humour morbide.

Au-delà de ces questions d’adaptation, Re-Animator comme From Beyond (1986) demeurent parmi les meilleures œuvres, les plus originales et les plus appréciées du cinéma d’horreur américain des années 1980, alors les attentes sont hautes devant un film qui se propose d’y rendre hommage. Réunissant une partie de l’équipe entourant le regretté Gordon (son producteur, Brian Yuzna ; son scénariste, Denis Paoli ; et l’une de ses actrices fétiches, Barbara Crampton) autour d’un autre texte de Lovecraft, « The Thing on the Doorstep », Suitable Flesh n’arrive malheureusement pas à retrouver l’esprit de son inspiration. La laideur absolue des images, qui évoquent les mélodrames télévisuels à la Hallmark, et le ridicule des dialogues auraient pu être sauvés par un ton ironique conséquent, mais il n’est jamais très clair à savoir si Joe Lynch cherche vraiment à inscrire l’horreur dans un kitsch assumé. Il y a surtout un flagrant manque de perversité, autant pour les nombreuses scènes de sexe, des plus banales et monotones même si elles semblent viser l’érotisme, que pour la folie des dernières minutes, qui restent finalement assez sages. En fait, Suitable Flesh se termine sur le niveau d’hystérie sur lequel commence un Gordon, et même si certaines scènes de Re-Animator et de From Beyond sont condamnables, il reste que c’est cette capacité à aller trop loin qui permet d’atteindre des paroxysmes d’horreur déjantée, rarement égalés par la suite (même par Gordon). C’est bien aussi ce côté cinglé, abject mais malicieux, qui parvient à rencontrer de façon détournée l’esprit de Lovecraft, là où il ne reste à peu près rien de l’écrivain chez Lynch, sinon la présence superficielle d’un manuscrit que l’on suppose être le fameux Necronomicon.

Cela dit, si l’on regarde Suitable Flesh en acceptant qu’une part de ses maladresses participent volontairement à une esthétique de la laideur, il y a de quoi tirer un certain plaisir de ce récit d’entité ancestrale s’amusant à changer de corps, surtout parce qu’une telle prémisse donne libre cours à des performances délicieusement schizophrènes, celle d’Heather Graham en particulier, dans le rôle d’une psychologue qui devient obsédée par un adolescent se disant envahi par un autre esprit. Comme le ton du film demeure incertain, les actrices aussi semblent hésiter entre se lancer sérieusement dans leurs personnages mal écrits ou pousser la note vers une interprétation plus camp, mais il y a au moins le sentiment qu’elles saisissent l’occasion comme un terrain d’expérimentation. Finalement, l’échec de Suitable Flesh nous démontre à quel point les films de Gordon faisaient preuve d’une maitrise impeccable, autant dans leur savant dosage de comédie et d’horreur que dans les performances d’acteur·rice·s (Crampton, mais aussi Jeffrey Combs) capables de jouer sur ce ton tout autant périlleux que jouissif — et peut-être qu’en cela, trouvons-nous quelque chose comme un hommage, malgré tout. (Sylvain Lavallée)

PARTIE 2

(Divinity, Raging Grace,

Sympathy for the Devil, Vincent doit mourir)

PARTIE 4

(The Becomers, East End Hustle, Femme,

The First Slam Dunk, Hippo, Lovely, Dark, and Deep)

PARTIE 5

(Hundreds of Beavers, Irlande cahier bleu,

River, With Love and a Major Organ)

PARTIE 9

(Killing Romance, Piaffe, Skin Deep

Ramayana: The Legend of Prince Rama,

Sometimes I Think About Dying, Suitable Flesh)

|

envoyer par courriel |

| imprimer | Tweet |