Pierre Hébert est un incontournable dans l’histoire du cinéma d’animation au Québec. Élève de McLaren, il travaille à l’ONF des années 1960 aux années 1990 avant de se consacrer à la performance et à l’art visuel, puis à une série de films personnels intitulée Lieux et monuments. Aujourd’hui atteint du cancer, Hébert poursuit son travail obstinément, de façon thérapeutique, mais aussi par nécessité intrinsèque.

Pour le compte de l’ONF, le réalisateur Loïc Darses a eu la chance de réaliser un documentaire sur la vie de cet homme exceptionnel, inspirant et extrêmement articulé, film de clôture des Sommets du cinéma d’animation 2024. Or, loin d’adopter platement le format télévisuel du reportage documenté, Darses déploie ses talents esthétiques pour créer un document prenant, immersif et magnifiquement texturé dont les nombreux renvois formels au cinéma de son sujet en font un hommage particulièrement perspicace. C’est une occasion pour les deux artistes de transcender les considérations prosaïques du documentaire biographique pour aborder des questions qui touchent à la métaphysique du cinéma, au métier d’artiste et à l’importance de l’art comme rempart contre la mort. Rencontre avec un jeune cinéaste qui parfait son art au contact d’une légende.

*

Olivier Thibodeau : Est-ce que tu pourrais nous parler de la genèse du projet ? Pourquoi Pierre Hébert ?

Loïc Darses : J’ai reçu un appel de Marc Bertrand, qui est producteur à l’ONF, et il m’a demandé si je connaissais Pierre Hébert. Son intention, c’était de faire un film au studio d’animation sur l’œuvre et la carrière de Pierre, un peu dans la lignée d’autres portraits qu’ils ont fait sur des cinéastes d’animation, pour une série qui était un peu en dormance depuis quelques années. On s’est rencontré, avec Marcel Jean, puis ils m’ont renseigné sur le personnage. J’ai rencontré Pierre et j’ai commencé à vraiment me plonger dans son œuvre. J’ai regardé de A à Z, j’ai tout lu ce qu’il a fait, j’ai regardé même les œuvres visuelles. Je me suis plongé dans sa tête, dans son travail, puis, ce qui était au début un film de commande est vite devenu bien plus que ça, au niveau personnel, puis même dans le souffle qu’a pris le projet. Je sentais que pour faire un film qui rendait honneur à Pierre, je ne pouvais pas me contenter de faire juste un documentaire safe ou trop simple. J’avais vraiment envie d’avoir un film dont le dispositif, la mise en scène et le souci formel sont en adéquation avec la démarche de Pierre.

OT : Ça se voit dans les figures grattées sur pellicule qui se superposent aux images en prise de vue réelle ; on sent que c’était vraiment important pour toi de faire des échos formels au cinéma de Pierre Hébert.

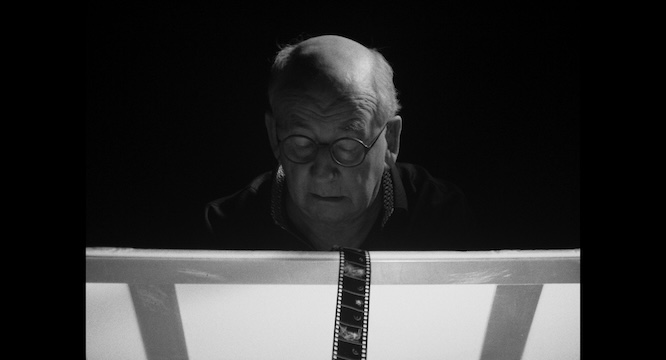

LD : Pour moi, LE film de Pierre qui m’a le plus marqué, c’est le premier que j’ai vu dans ma phase de recherche : Op Hop (1966). Ça m’a frappé. Le radicalisme de l’œuvre m’a plu tout de suite. Il y avait une telle puissance là-dedans que, moi et mon équipe, on a consciemment tenté d’émuler le ressenti du film, le noir et blanc, l’effet stroboscopique. C’est de là qu’est venue l’idée d’éclairer Pierre, mais aussi les éléments du décor, avec des lumières stroboscopiques dans un décor assez noir pour évoquer le trait de la gravure sur pellicule. C’est comme ça que l’idée formelle générale du film s’est installée.

OT : Dans le film, tu discutes avec Pierre des origines de son inspiration dans l’art pariétal par exemple, avec des séquences où on voit des figures grattées qui émanent de la roche. Est-ce que tu envisages ton film comme une projection de l’inconscient de ton sujet ?

LD : Oui. En fait, l’un des titres alternatifs du film, avant que je trouve Graver l’homme, c’était Le rêve d’un homme animé, qui était un clin d’œil au livre que Marcel Jean a écrit sur Pierre Hébert. Donc oui, il y a vraiment une volonté d’entrer dans sa tête, dans son univers. C’est pour ça que je ne voulais pas filmer l’entrevue dans un lieu réel. Il me fallait un non-lieu, un endroit complètement désincarné, dématérialisé, où je puisse le mettre face à un écran de télévision, qui est un leitmotiv visuel qu’on retrouve dans toute son œuvre. L’idée, c’était de le plonger lui-même dans ses films, […] et qu’il devienne un personnage de sa propre carrière. C’est drôle, parce que, dans le film, Pierre Hébert s’en rend compte à un moment donné. En regardant La plante humaine (1996), je crois, il dit : « Tu m’as mis dans la position de Monsieur Michel. »

OT : Tu places Pierre dans la position de spectateur, mais tu le places aussi au-dessus de son cinéma. Je pense par exemple à la scène d’ouverture où il est présenté comme une sorte de figure démiurgique, un peu comme le Créateur. Quelle est l’inspiration pour la mise en scène de la séquence d’ouverture ?

LD : Il y a deux films qui m’ont spécialement inspiré. Le premier, c’est Le mystère Picasso (1956) de Henri-Georges Clouzot, qui est un portrait de Picasso où Clouzot, le cinéaste français, a invité Picasso dans un studio pour qu’il peigne live, puis qu’il y ait un document audiovisuel, filmé en noir et blanc, qui témoigne du processus. On dénote un souci pour la mise en scène, mais aussi une sorte de jeu sur la figure ou la persona de Picasso, et je trouvais que c’était quelque chose qui fonctionnerait très bien avec Pierre Hébert. L’autre film, plus récent, c’est Le sel de la terre (2014) de Wim Wenders et Juliano Ribeiro Salgado. Wenders met Salgado, le photographe, devant un écran où sont projetées ses photos, puis il y a un dispositif d’entrevue autour de ça. C’est vraiment un mélange entre ces deux films. […] Le geste de gravure, c’est tellement un geste infime, minuscule, qui, par le processus technique du cinéma, devient gigantesque, immense. Les traits de lumière que ça crée sont monumentaux. Alors je pense qu’il y avait aussi une volonté de faire un écho entre le petit geste réverbéré dans son contexte le plus grand, que représentent l’écran de cinéma et la salle de théâtre qu’on voit au début. C’est un contraste, ou une métaphore, qu’on retrouve dans tout le film, l’idée de se rapprocher du geste le plus possible pour en faire ressortir son aspect grandiose, même dans sa valeur très minime et infinitésimale.

OT : Peux-tu nous parler de la musique et de la conception sonore du film, qui sont deux éléments très importants dans le cinéma de Pierre Hébert. Pour moi, le bruit du grattoir, par exemple, c’est une belle façon de ressentir la matérialité de son cinéma.

LD : Oui, parce que le travail de Pierre, sa pratique, est une pratique très physique, et je trouve qu’au cinéma, ce qui se rapproche le plus de l’expérience physique, ce n’est pas l’écran. L’écran, c’est loin de nous, c’est visuel, c’est détaché, alors que le son, on en ressent la vibration dans notre corps. Aussi, en proposant un film aussi sobre au niveau visuel, fait d’espaces négatifs sur fonds noirs, il fallait que le son et la musique viennent occuper cet espace libre. Dès le départ, on a eu une grosse réflexion sur l’importance du son et de la musique. Pour la musique, j’ai collaboré avec Marc-Antoine Barbier, qui a vraiment fait une trame géniale, juste assez dans le pastiche et les clins d’œil aux vieux films de Pierre et de l’ONF, mais qui devient aussi quelque chose d’actuel, avec des sonorités ambient ou électroniques. Je trouve que ça donne un bon mariage, parce qu’à un moment dans le processus, j’ai hésité. Je me suis demandé si je devais revenir vers les collaborateurs musicaux de Pierre.

OT : René Lussier par exemple ?

LD : Oui, puis je me suis dit : « Non, on ne va pas faire ça. » Comme je suis un jeune qui fait un film sur Pierre Hébert, mon regard est différent. Ça serait bien que tous mes collaborateurs soient un peu au même stade que moi. Le directeur photo, le concepteur sonore et les musiciens avaient tous ce rapport à Pierre qui est un rapport de respect, mais de mystère aussi, parce qu’on ne l’a pas connu comme ses autres collaborateurs. Il y a un processus de découverte là-dedans, puis une rencontre qui s’est faite.

OT : Au fond, c’est la simultanéité de votre perspective contemporaine et de la perspective de Pierre sur le passé.

LD : Exact. À un moment donné, on faisait le mixage avec le concepteur sonore Ilyaa Ghafouri, qui s’est vraiment donné à fond — il est allé bruiter tout le son de la gravure de Pierre qui apparaît à l’écran. Je l’ai regardé et j’ai dit : « Je pense que c’est bon ce que tu as fait, parce qu’on dirait que tes sons sont en noir et blanc. » Il m’a répondu : « Oh my God! C’est tellement ça! » C’est abstrait comme idée, mais il y avait ce souci, pas juste au niveau du son, mais aussi de la mise en scène. On a utilisé des très vieux objectifs qui étaient immenses, qui nous forçaient à tourner un peu à l’ancienne, sur trépied, en prenant beaucoup de recul, puis ça a donné au film sa facture très old school.

OT : À l’écran, Pierre parle du sacré et du profane, du matériel et de l’abstrait, du visible et de l’invisible, de la superposition du passé et du présent. Est-ce que tu dirais que ton film constitue, plus qu’une simple biographie, un genre de métaphysique ou une réflexion plus générale sur le cinéma d’animation?

LD : J’espère. Et j’espère que ce n’est pas juste sur le cinéma d’animation, mais sur le cinéma lui-même. C’est au public d’en décider, mais pour moi, ce qui m’a tant touché chez Pierre, c’est le fait qu’il incarne une représentation de l’artiste, du créateur dont la conception du septième art s’est installée un peu dans les archétypes du cinéma. Qu’est-ce que ça cherche à faire le cinéma ? C’est quoi le cinéma ? Son cinéma à lui se situe dans le moment où il n’y a même pas d’exposition de la pellicule, il se situe dans le moment où il défait la pellicule et la projette. Dans ses textes, ça revient souvent : son cinéma est situé à la naissance du septième art, mais à sa fin en même temps, parce que la pellicule disparaît. Cette posture-là m’a vraiment intéressé.

Dans la carrière de Pierre, il y a d’abord ce jeune artiste qui veut en mettre plein la vue, qui ne respecte pas les règles et qui trace son propre chemin. Puis, à un moment donné, la vie suit son cours, il a un enfant, une femme, une compagne de vie. Il y a tous ces aspects qui s’imprègnent en lui, puis tu sens que sa réflexion artistique devient très large, jusqu’à l’ensemble de l’humanité. Le lien qu’il fait avec l’art pariétal, les grottes, il y a quelque chose de très grand, de totalisant là-dedans, puis j’avais envie que le film se serve de ça pour parler de la condition d’artiste, de la nature du geste créatif. On est dans une société où l’on se concentre beaucoup sur le résultat. On parle de l’œuvre, du produit, puis on se positionne par rapport au résultat, mais on escamote beaucoup le geste de création. Mais quand tu regardes le travail de Pierre, tu n’as pas le choix de voir le geste parce qu’il est concret. C’est une main qui tient un grattoir, qui égratigne la pellicule, et ce geste-là est peut-être plus important que le résultat de l’œuvre. Puis ça, pour moi, c’était une trouvaille, quelque chose que je n’avais pas réalisé. C’est quelque chose que je voulais faire émerger du film ; je voulais que ce soit touchant de voir Pierre qui, malgré la maladie, continue à créer, continue à ajouter des accents, des traits. Sa persistance m’a énormément touché, puis c’est ça que je voulais amener. Plus qu’un simple film biographique, je voulais montrer la métaphore qui sous-tend tout ça. Ce que je pense que ça peut amener au spectateur, c’est peut-être le goût de créer aussi.

OT : Au fil de sa carrière, on constate que Pierre passe de considérations plus formelles à des considérations plus politiques. Penses-tu que c’est un processus naturel pour un artiste ?

LD : Oui. C’est l’arc classique. C’est un rebelle formaliste qui a ses idées absolutistes sur le cinéma, puis qui découvre le militantisme dans les années 60-70. Après ça, il y a le retour au personnel avec la naissance de son fils. Il atteint un peu le niveau de la maîtrise avec Souvenirs de guerre (1982). Il est au sommet. Puis, éventuellement, de fil en aiguille, il devient le mentor. Lui qui a été l’élève de McLaren devient à son tour le mentor et le maître. Ce qui est intéressant dans son parcours, c’est qu’en devenant maître, il revient à son fantasme d’origine, qui était la gravure sur pellicule. Parce qu’il l’abandonne en cours de route, et cet arc-là est intéressant pour moi. Il y a une histoire intéressante dans son rapport à la création, dans sa vie, puis c’est un peu l’histoire qu’on a voulu raconter.

OT : Ton cinéma à toi s’intéresse beaucoup à l’histoire du Québec. On pense à La fin des terres (2019) ou à Cercueil, tabarnak ! (2021) par exemple. Est-ce que tu dirais que Graver l’homme s’inscrit un peu dans cette démarche ?

LD : Au début, je pensais que non. Au début, je ne voyais pas vraiment de lien, puis très vite, j’ai réalisé. Mes trois thèmes-phares, ce sont l’identité, la famille et la mémoire. Puis dans Graver l’homme, il y a clairement quelque chose à faire avec la mémoire, la mémoire d’un artiste québécois incontournable, je ne dirais pas méconnu parce qu’il a un certain rayonnement, — on fait un film sur lui, il n’est donc pas méconnu — mais je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point son œuvre est monumentale. Donc oui, il y avait un devoir de mémoire là-dedans. Je voulais donner la chance à certaines personnes de découvrir davantage de facettes du personnage, et je voulais que d’autres fassent sa rencontre, comme moi je l’ai faite à travers le processus. Je pense que ce film-là m’a vraiment beaucoup appris sur le fait d’être un artiste, sur ce que ça représente, ce que ça sous-tend, sur ce qui doit nous animer quand on fait des films. Ce que je rapporte de tout ça, c’est l’importance de vraiment apporter une sincérité dans les films qu’on fait, de se laisser guider par ce qui nous passionne, ce qui nous anime vraiment. Quand on est jeune artiste, il y a cette volonté d’en mettre plein la vue ou de se faire remarquer, mais ce n’est pas à propos de ça la création, c’est à propos de partager quelque chose de vraiment plus profond, puis c’est comme ça qu’on touche à quelque chose d’universel. J’ai vraiment l’impression que, ce que le film représente dans ma carrière et dans ma filmographie, c’est un peu le moment où j’accepte que je suis un artiste, disons. Je suis un artiste. C’est ça mon rôle. Tout est plus clair maintenant.

OT : Mais qu’est-ce qui t’empêchait de te considérer comme un artiste jusqu’à présent ?

LD : Je suis sorti de l’école de cinéma en 2015, puis j’ai tout de suite commencé à faire des films. Pas nécessairement sans me poser de questions parce que je suis quelqu’un qui réfléchit énormément, mais en suivant un peu le cours des choses. Puis je pense que la rencontre de Pierre Hébert m’a amené une compréhension plus profonde de la réelle valeur du travail qu’on fait ou de sa réelle importance, de là où mettre mon énergie. Je ne sais pas exactement, concrètement, ce que ça va donner pour mes prochains projets, mais clairement, je sors de cette rencontre-là transformé. De la même manière que Pierre a vu McLaren comme un mentor à l’époque, Pierre est devenu mon mentor à travers le tournage du film. Même si je ne fais pas d’animation, son expérience et son vécu par rapport au fait d’être un artiste et de l’avoir incarné toute sa vie, on dirait que ça m’a montré le chemin. Je commence à entrevoir un peu ce que ça veut dire d’être un artiste.

OT : À la fin du film, Pierre parle de son cancer, ce qui laisse suggérer sa mort prochaine. Je me demandais à quel point tu te sentais privilégié d’avoir pu lui rendre hommage avec le film, d’avoir eu accès à lui, puis de faire ce geste de mémoire-là.

LD : C’est immense. Ça a été très chargé, le processus du film, à cause de ça. Ça créait une sorte de poids émotif énorme, pour moi qui le connaissais depuis si peu de temps. Puis, c’est sûr que je serai éternellement reconnaissant envers Pierre de m’avoir laissé entrer dans sa vie. Parce que c’est vraiment ça : il m’a fait confiance, je suis entré dans sa vie et je me suis donné la responsabilité d’être celui qui allait raconter une partie de sa vie. Il m’a fait confiance, et je pense que le résultat est probant. C’est sûr que, quand on est un jeune cinéaste et qu’on fait un film sur le legs d’un autre, c’est vraiment particulier comme position. Je n’avais jamais été placé dans une telle position, et je pense qu’il y avait vraiment quelque chose de rare et de précieux là-dedans.

Ça a été une ligne fine à maintenir durant le tournage, mais durant le montage aussi. Parce que oui, c’est un film sur la carrière d’un homme, sa vie, son héritage, mais Pierre est encore vivant. Il y avait donc quelque chose de délicat à aborder la maladie, à aborder la perspective d’une mort possible, mais tout en étant encore dans un présent où Pierre est là et crée toujours. Je pense que j’ai abordé ce thème avec des pincettes durant les entrevues, puis c’est vraiment quand Pierre s’est senti totalement en confiance qu’il a abordé lui-même cette question. Tranquillement, on a fait de la place à ce sujet dans le film.

Il y a quelque chose de fort dans la réalité d’un artiste qui a travaillé avec son corps toute sa vie, qui sent que son corps commence à l’abandonner tranquillement, mais qui persiste à préserver sa pratique, puis à créer dans un souffle, un élan vital. On le disait tantôt, mais pour moi, le film touche à quelque chose de plus grand qu’un film biographique ou qu’un film sur le cinéma ; il touche à la condition humaine. C’est ça qui m’a profondément bouleversé dans la rencontre de Pierre. C’est cette réalisation vraiment inspirante où, finalement, créer ce n’est pas faire des films, créer, c’est vivre, c’est survivre. Ça m’a énormément touché, alors si le film peut témoigner de ça, on aura fait notre travail.

OT : Pierre parle de l’art comme d’une façon de laisser une trace, d’effectuer un « geste important » avant de disparaître. Je sais que tu es jeune, mais est-ce que toi aussi, tu considères l’art comme une forme de rempart contre la mort, disons, contre l’oubli ?

LD : Oui, tout à fait. Je suis jeune, mais depuis que je suis tout petit, j’ai toujours été très effrayé par la mort. Je pense que ce n’est pas un hasard si je fais des films. Il y a un peu cette volonté-là de créer des choses qui vont rester, humblement, avec la portée qu’elles peuvent avoir. Clairement Cercueil tabarnak !, c’était un peu là-dessus aussi. Puis, pour revenir à l’idée de l’importance du geste de création, créer, ce n’est pas pour se voiler de la mort, mais créer, c’est une manière de vivre pleinement.

OT : Dans le film, on aborde toutes sortes de conception de l’art. On parle de l’art comme d’un processus thérapeutique, comme d’une forme de sacrifice de soi, comme d’une façon de communiquer matériellement des sensations intimes. Qu’est-ce que la création artistique représente pour toi ?

LD : En premier lieu, et ça rejoint le travail de Pierre, c’est une nécessité. Ce n’est même pas un choix. Je ne pourrais pas vraiment me reconnaître dans quelque chose d’autre. C’est une nécessité, c’est une manière d’interagir avec le monde, c’est une interface, clairement. Si j’étais complètement à l’aise ou en paix avec le monde, je n’aurais pas besoin de cette interface pour entrer en contact avec lui. C’est une manière de partager, de partager un regard, partager des sensations. Puis, c’est un témoin. En fait, les films sont tout le temps des témoins d’une époque précise. Tu mets tout ce que tu as à mettre dedans, à une époque précise, avec une équipe donnée, avec un budget défini. Mais l’art en général, pour moi — puis ça, c’est clairement inspiré de la façon dont Pierre voit l’art — c’est effectivement une forme de sacrifice. Mais ça peut être le sens d’une vie.

OT : Graver l’homme. Pour toi, j’imagine que c’est un jeu de mots avec la gravure sur pellicule, mais est-ce que c’est aussi une façon de faire mémoire ? Graver, c’est dans ce sens-là ?

LD : Bien, en fait, c’est que Pierre a toujours cherché, par sa vocation d’anthropologue et sa fascination avec l’archéologie, à s’intéresser à l’homme. Donc, il y a toujours eu cette volonté de graver l’homme. Pierre, lui, il a gravé l’Homme (avec un grand H), puis moi, j’ai gravé Pierre, donc l’homme (avec un petit h), pour qu’on se souvienne de lui. Je trouve ça intéressant l’idée de monument, de stèle. C’est encore une surface où l’on peut gratter. Alors c’était important pour moi que le film s’appelle Graver l’homme, mais que Pierre lui aussi ait la chance de graver sur le film une fois qu’il est terminé pour qu’il ait, d’une certaine façon, le dernier mot.

*

Loïc Darses est un scénariste et réalisateur québécois. Il a réalisé les courts métrages primés Elle pis son char (2015) et Cercueil, tabarnak ! (2021), le premier ayant notamment été sélectionné au Festival du film de Sundance ainsi qu’au Festival international du film de Rotterdam. Après La fin des terres (2019), un premier long métrage documentaire marquant et produit par l’ONF, il signe aujourd’hui Graver l’homme, arrêt sur Pierre Hébert (2024), qui rend hommage à l’œuvre de l’inépuisable cinéaste d’animation.

|

envoyer par courriel |

| imprimer | Tweet |