Intro | Entrevue

:: Give Me Pity! (2022) [Irving Harvey / Neon Heart Productions / Smudge Films]

Amanda Kramer est une habituée du festival de films Fantasia, grâce auquel j’ai découvert son travail en 2023. C’est en visionnant ses œuvres que j’ai commencé à esquisser une généalogie entre le cinéma contemporain et celui de géants comme R.W. Fassbinder et John Waters. Juste avant de présenter son film en programme double à la Cinémathèque québécoise en ouverture du cinéclub Queers en cavale, j’ai voulu la rencontrer pour parler de Please Baby Please (2022), mais aussi de son rapport au travail collectif, de ses amours cinématographiques et de ses obsessions citationnelles.

*

Laurence Perron : En élaborant le programme et en réfléchissant aux choix que nous devions faire, nous avons constaté dans la revue que ton cinéma semble prendre deux « tangentes » esthétiques : l'une plus « mumblecore », avec des teintes neutres, crémeuses et tamisées, l'autre plus « campy », exubérante, saturée. Est-ce une impression que tu partages ? Et si oui, comment vois-tu ces deux « tendances » — comme des phases successives, des droites parallèles, ou comme des univers qui vont être menés éventuellement à se mélanger, qui sont plus poreux qu’on ne l’imagine ?

Amanda Kramer : Chaque fois que je commence un nouveau projet, je visualise le monde que je souhaite créer, et les couleurs viennent tout comme viendraient des personnages ou des dialogues. Je pense à quelque chose et je me dis : je vois du rose. C'est très rudimentaire, très immédiat. Je pense qu'il y a eu une phase, au début de ma carrière, lorsque je faisais davantage de courts métrages (et même lorsque j’ai commencé à travailler sur mes deux premiers films, qui sont plus modestes), où toutes les couleurs avaient cette teinte pâle. Peut-être que moi-même j’étais plus « pâle ». Peut-être que je n'avais pas encore trouvé mon audace, mon « néon ». Au fur et à mesure que quelqu’un·e avance dans sa carrière, iel gagne en confiance et devient un peu plus conscient·e d’ellui-même. Surtout quand on veut prendre des virages radicaux par rapport à ce qu’on a fait auparavant.

Au fur et à mesure que je passais d'une phase à l'autre, différentes couleurs me sont apparues parce que différents mondes émergeaient dans ma tête. Mon objectif est toujours de bâtir quelque chose à partir de zéro. Créer une planète qui ressemble à la nôtre, qui est reconnaissable comme la nôtre, mais qui n'est pas exactement la nôtre. Lorsque je regarde un film comme Beetlejuice (1988) ou Little Shop of Horrors (1960 ; 1986), je me sens interpellée par la capacité des réalisateurs à absorber tout ce qui se trouve dans l'univers dans lequel nous vivons et à en extraire une palette ou une esthétique unique, à le transformer en un monde tout à fait nouveau. C'est ce que j'admire et c'est ce que j'aspire à faire.

LP : C'est assez intéressant, cette façon de combiner ou de relier une esthétique audacieuse à des personnalités ou des visions audacieuses. Please Baby Please a été projeté à la Cinémathèque québécoise dans le cadre d'un cinéclub intitulé Queers en cavale. Il s'agit d'un cycle itinérant de films qui établissent des liens joyeux entre queer et criminalité. Dirais-tu que Please Baby Please porte cette relation joyeuse ? Comment vois-tu les liens entre ces deux choses dans ton film ? Et, plus précisément : le film a été présenté en diptyque avec Cecil B. Demented (2000) de John Waters. Je vois un lien fort entre vos deux esthétiques (exubérance, artificialité, goût pour le kitsch). Est-ce un cinéaste dont l’œuvre t’inspire ou te stimule ?

AK : Mon travail consiste à cultiver une graine plantée par les films hollywoodiens des années 1950 et du début des années 1960. Ils étaient construits de manière à être excessivement hétéronormatifs. Les hommes faisaient partie de gangs, de groupes de durs à cuire hétérosexuels, et c'était censé être platonique. Mais notre regard sur ces films a changé avec le temps. Non seulement parce que nous savons aujourd'hui que nombre de ces acteurs et réalisateurs étaient homosexuels, mais aussi en raison de l'imagerie, qui a été codifiée, empruntée et réimaginée par toute une culture queer dans les années 1970, 1980 et 1990. Lorsqu'on revoit ces films aujourd’hui, on ne peut s'empêcher d'y voir la queeritude. Ces relations se mettent à ressembler à des relations amoureuses passionnées.

Il y a tant d'histoires sur des groupes de marginaux·les qui sont tenu·e·s à l'écart de la culture parce qu'iels sont des criminel·le·s (ou parce qu'iels ont commis des actes considérés comme vulgaires, de brutes ou de voyous), et qui doivent se réunir pour créer de nouvelles familles et de nouvelles communautés de criminel·le·s, que ce soit accidentellement ou délibérément. Mon film est une célébration de cette tendance, un clin d'œil au siècle précédent. Ils montrent le revers de ce que nous avions compris de ces films.

:: Please Baby Please (2022) [Rivulet Media / Silver Bullet Entertainment]

:: Cecil B. Demented (John Waters, 2000) [Polar Entertainment / Le Studio Canal+]

Je suis heureuse que Cecil B. Demented ait été projeté. J’ai aimé John dès que j'ai pu aimer quoi que ce soit. C'est un personnage tellement spécial et unique — en tant qu'être humain, en tant que cinéaste, en tant qu'artiste. Debbie Harry m'a dit que John avait un goût impeccable, des vêtements et des meubles magnifiques. Il est raffiné à bien des égards, et il a rencontré certain·e·s des plus grands artistes du monde. Mais il aime parler d'ordures. Il aime parler de cochonneries. Il aime parler de déchets. Ses films couvrent tout l’éventail de ce qu'il y a de plus sale, de plus crasseux, de plus bas, de plus visqueux. Ils ne pourraient pas être plus immédiats. Lorsque vous regardez son travail, vous sentez sa caméra, vous sentez ses mains, ce qu'il a mangé au déjeuner. C’est passionnant de regarder ses premiers films autant que ses productions les plus sophistiquées. Il peut faire passer une star de cinéma pour une drag queen de Baltimore. Il arrive à convaincre les gens de se mettre à son diapason, iels le rencontrent à son niveau.

Cecil B. Demented est un commentaire très perspicace sur ce que ça signifie de regarder des films, de les aimer et de les détester, sur tout ce qui entre dans leur composition et tout ce qui en sort. C'est une blague sur une blague sur une blague, et seul John Waters peut arriver à faire tenir une telle blague sur la durée d’un film.

LP : Ton cinéma est aussi queer au sens premier d'étrangeté. Il célèbre le maniérisme et l'absence de réalisme (c’est une sorte de défi à la notion même de réalisme). Puisqu'on parle de références (et j'ai l'impression que ton cinéma est très référentiel), même si West Side Story a été beaucoup évoqué dans les critiques, je voulais parler du rapport de citation entre Please Baby Please et un film comme Querelle (1982) de Fassbinder : des gestes très chorégraphiés, un jeu d'acteur à l'artificialité assumée, des décors méticuleusement organisés, presque factices. Et surtout, une masculinité à la fois expansive et fragile. Ton cinéma s'inspire-t-il de cette tradition lorsque tu crées des films très théâtraux, avec des dramaturgies et des décors élaborés, ou s'agit-il plutôt d'un héritage de tes études théâtrales ?

AK : Querelle m'a beaucoup influencée, et Fassbinder est l'un de mes cinéastes préférés de tous les temps. J'ai vraiment l'impression de m’inscrire dans sa lignée.

Quand je regarde un film comme Rebel Without a Cause (1955) et que je vois la relation entre le personnage de Sal Mineo et celui de James Dean, je sais que c'est là que se trouve l’histoire d'amour du film, même si elle est ténue. Je me dis : « Enlevez Natalie Wood de là ! » L'un d'entre eux était homosexuel, et je ne sais pas si l'autre l'était, mais il avait apparemment des « penchants » homosexuels. Mais, d'une certaine manière, peu importe qu'ils aient eu ou non une relation, même fugace, hors du plateau. Ce qui compte est qu’on peut vraiment sentir le pouls, la tendresse entre eux. C'est de là que vient une grande partie de la douleur du film. La mort de Sal semble plus réelle que l'amour naissant entre James Dean et Natalie Wood, même si c'est ce que nous sommes censé·e·s regarder. Si bien qu’on se demande si quelqu'un·e n'a pas tiré le scénario dans cette direction au cours du processus, qu'il s'agisse du monteur, du scénariste ou du réalisateur. C'est peut-être accidentel.

Mais évidemment, à partir du moment où il s’agit d’un film comme Querelle, plus rien n'est accidentel. C'était le dernier film de Fassbender et il est rempli de sexualité explicite, situé à la limite du porno softcore. C'est tellement testiculaire et pénien. Tout est un pénis ! Les bâtiments sont des pénis, il y a des érections partout. Et c'est tout aussi excitant. Ces deux films sont comme les deux faces d'une même pièce. L'un est axé sur le titillement, l'autre est une véritable explosion de sexe.

J'essaie d'explorer ces deux directions dans mon travail. J'aime qu'il y ait des indices dispersés de manière sous-jacente, mais j'aime aussi créer des scènes de passion robuste. J'ai regardé Querelle de très nombreuses fois lorsque j'étais adolescente et j'ai été complètement intimidée par ce film. C'est une œuvre sauvage, surtout si vous n'êtes pas un homme ou un homosexuel. Elle ouvre un monde pour vous, un monde que vous ne connaîtrez jamais, même si vous êtes très sophistiqué·e, très cultivé·e. Je l'ai donc regardé comme on regarde Star Wars. C'est une pure fascination, et j'aimerais que l'un de mes films soit perçu de cette façon, comme une entrée dans un monde imaginaire.

:: Rebel Without a Cause (Nicholas Ray, 1955) [Warner Bros.]

:: Querelle (Rainer Werner Fassbinder, 1982) [Planet-Film GmbH / Albatros Filmproduktion / Gaumont]

LP : Les génériques de tes films regorgent de noms récurrents. On peut imaginer qu'il est devenu important pour toi de t’entourer d'un groupe de collaborateur·ice·s fidèles, mais, pour reprendre le vocabulaire du théâtre dont on a déjà parlé, comment cette « troupe » s'est-elle constituée ? Et dans quelle mesure prennent-ielles en charge leur contribution esthétique, créative lorsque vous collaborez ?

AK : C'est un joyeux bordel quand je commence un projet. Je veux connaître le processus de réflexion et l'opinion de tout le monde. Si une personne pense que je devrais travailler avec quelqu'un·e en particulier, je veux son contact. Je rassemble les artistes et les personnes que je veux emmener avec moi, encore et encore et encore, sur chaque film. Évidemment, certaines relations ne durent pas, pas nécessairement parce qu’on cesse de se sentir tout à fait à l'aise, mais parce que les gens vont vers d'autres projets, des choses plus importantes, etc. Mais si le déclic se produit, ça vaut la peine de le préserver, et c'est si important pour moi que je ferais presque n'importe quoi pour garder mes coups de cœur dans mon équipe. Cela implique de leur donner vraiment la parole. Je dis toujours que c'est moi qui prends la décision, mais que la décision est de les engager, et qu'ensuite ce sont elleux qui font les choix. Ce sont les choix qui constituent leur travail, leurs choix qui en font des artistes. Je pense que je suis une bonne artiste uniquement parce que je suis entourée de bon·ne·s artistes, et que je suis une cinéaste intéressante grâce à mon équipe. D'une certaine manière, iels ont accès à mes rêves. Cela fonctionne presque comme la poésie magnétique sur les réfrigérateurs, ce jeu où on colle des mots et crée de nouvelles phrases avec d'autres personnes. Je ne pourrais pas faire un film d'Amanda Kramer, ou en tout cas ce que les gens considèrent comme un film d'Amanda Kramer, sans elleux. Beaucoup de cinéastes collaborent spontanément avec les personnes qu'iels connaissent, pas toujours par confort, mais parce qu'il y a toujours plus de travail à faire, plus de choses à dire, et qu'on ne peut jamais, même quand on fait un chef-d'œuvre, finir de dire ce qu'on voulait dire.

LP : Tu viens de parler de cohésion entre les gens, mais j'ai l'impression qu'il y en a aussi une entre tes films, dans la façon dont ils cohabitent à l'écran. Give me Pity! (2022) et Please Baby Please sont sortis à peu près en même temps et ont eu une vie simultanée dans les festivals (Fantasia ou TIFF), même s'ils n'ont pas été tournés ou écrits en même temps. Ces films sont comme des jumeaux, à la fois très différents et très complémentaires. C'est grâce à ces films d’ailleurs que je suis entré dans ton univers, à Fantasia. Ce qui m'a tout de suite intriguée, ce sont les deux titres, écrits sur le mode de la supplication, de la demande — et quand j'ai vu le court métrage Requests (2017), ça a accentué cette première impression. Y a-t-il une raison à cette construction récurrente sur le mode de la demande, de l'attente ? Qui demande : le public, les personnages, les cinéastes ?

AK : C'est astucieux ! Ta question me fait sourire. Je vais généraliser et parler au nom de tou·te·s celleux qui ont fait quelque chose dans leur vie : je pense que tout le monde espère recevoir de l'amour, de l'appréciation, de l'attention. Et quand vous faites un film, vous demandez quelque chose, vous suppliez en quelque sorte votre public.

Mais en même temps, si vous ne teniez qu'à être apprécié·e, vous essaieriez de vous faire engager dans de très grosses productions. En tant qu'artiste, je suis fière de faire ce que je considère comme une œuvre étrange. Certaines personnes ne pensent pas qu’elle est bizarre, elles font des œuvres qui vont bien au-delà de l’étrangeté dont je suis capable, et d'autres regardent mon travail et pensent que c'est la chose la plus étrange qu'iels aient jamais vue. Quoi qu'il en soit, j’effectue toujours un travail très personnel.

Alors quand vous faites des films, vous ne demandez pas vraiment à tout le monde de vous aimer, mais vous espérez néanmoins quelque chose. Il y a ce fort désir de connecter. N’est-ce pas la raison d’être de tout film ? C'est comme un lasso que l'on lance pour voir ce que l'on attrape.

:: Give Me Pity! (2022) [Irving Harvey / Neon Heart Productions / Smudge Films]

:: Requests (2017) [Amanda Kramer]

LP : Cet amour que tu espères recevoir, on sent qu'il émane du film vers le public, oui, mais aussi vers d'autres films. À mon avis, ton cinéma n'est pas tant en conversation avec la réalité qu'avec le reste de l'histoire du cinéma (ou de la fiction en général !) Souvent, même, on dirait moins qu’on circule dans le passé que dans une hallucination dont il serait l’objet. Quand tu empruntes des formes au passé, c’est comme une déclaration d’amour, mais sans fétichisation ou idolâtrie, et plus avec une distance critique (comme si tu parlais moins de ces époques que de notre rapport contemporain à elles). J’ai l’impression que ta posture est archéologique : un regard fasciné et érudit sur des vestiges de notre civilisation. Comment se passe cette négociation entre un amour pour cette esthétique et un rapport critique aux idéologies qui la sous-tendent ?

AK : C'est vrai. Je m'intéresse beaucoup plus aux films qu'à mes propres idées, et mes idées proviennent probablement des films. C'est une boucle cyclique. J'ai grandi en tant que fan. J'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime le cinéma et il m'est difficile de m'en détacher. Mais en même temps, je ne sens pas le besoin de me situer constamment par rapport au passé. Nous savons que tout a déjà été fait et qu’on peut remercier William Shakespeare pour ça. Il n'y a pas grand-chose de nouveau à dire. Mais ça signifie simplement que ce qu’on dit doit venir d'un endroit qui nous appartient sincèrement. Voilà. C’est vous qui êtes l'œuvre originale.

Mais tu as raison, je ne peux pas faire un film comme Carol (2015) parce que je ne peux pas faire un film qui parle des années 1950 et d'une histoire d'amour homosexuel, avec tous ces beaux costumes parfaits, ces décors parfaits, avec exactement la tasse de thé dans laquelle quelqu'un·e comme ça aurait pu boire une gorgée. Il y a des cinéastes comme Gus Van Sant qui le feront mieux que Todd Haynes (désolé, Todd Haynes), qui le feront mieux que je ne le ferai jamais. Pour cette raison, je dois faire ma version, qui est celle d'une personne détraquée du 21ème siècle qui a vécu les années 1980 et 1990 et le passage à l'an 2000. Et je ne peux pas vraiment séparer ce que j'ai vu et ce que je sais de l’histoire que je raconte. Je ne peux pas l’écrire comme si elle était figée dans l’ambre. Je n'en suis pas capable, et c'est peut-être une de mes faiblesses, mais je pense que ça deviendra ou que c’est déjà devenu une force.

:: So Unreal (2023) [Yellow Veil Pictures]

LP : Tu viens de parler du fait que ton travail est citationnel et que tu es toujours en dialogue avec d'autres œuvres, alors bien sûr, je voulais te parler de So Unreal (2023), ton dernier film. Il est composé exclusivement de séquences tirées d'autres films, et c’est comme l'incarnation de cette posture « archéologique », qui rend cette relation de citation encore plus explicite et littérale. Peux-tu nous parler un peu de ce film et des directions — peut-être plus documentaires — que tu souhaites donner à ton cinéma ?

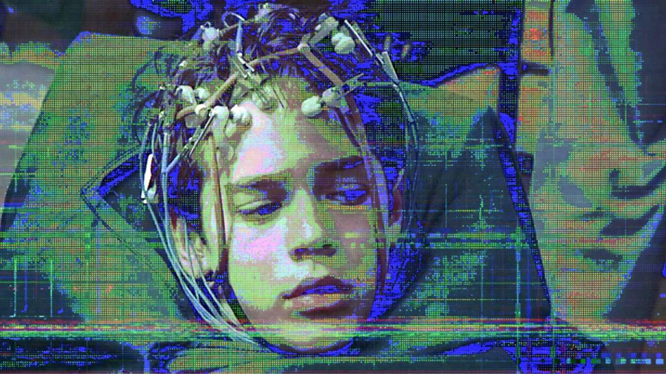

AK : So Unreal est un film qui creuse les thèmes de la paranoïa, de l’effroi et de la peur de la technologie dans le cinéma de la fin du 20ème siècle. Je m’y intéresse à l'apparition de la technophobie liée à l'internet et au cyberespace en particulier. Nous étions à l’époque des novices qui se déplaçaient sur le World Wide Web en pensant qu'il s'agirait simplement d'une bibliothèque, d'une carte, d'un guide. Nous n'avions aucune idée de ce qui nous attendait. Nous avons donc projeté beaucoup d'anxiété et des peurs énormes quant à ce qui pourrait arriver. Le cinéma a été à l'avant-garde de ce phénomène — non seulement la technologie qui se faisait connaître, mais aussi l'anxiété humaine face à celle-ci. Il y a donc beaucoup de films qui se déroulent dans des mondes où les gens sont confrontés à une intelligence artificielle et à des programmes qui déclenchent des guerres, etc. C'est une sorte de sous-genre. L'effroi, en particulier l'effroi subliminal dans les films, me fascine. L'horreur est un sentiment éternel, mais on ne peut en parler qu'à partir d’une époque donnée. Des films comme The Net (1995), The Lawnmower Man (1992) et Virtuosity (1995), tous ces films que je regarde dans So Unreal, parlent d'une époque où les gens commençaient tout juste à penser à l'internet. Ils commençaient tout juste à acheter des ordinateurs personnels et à se demander : une fois que nous serons tous connecté·e·s les un·e·s aux autres, qu’est-ce qui adviendra ensuite ?

J'adore le cinéma d’essai et j'aimerais vraiment faire plus de films comme So Unreal. Mais je ne suis pas le genre de personne qui pourrait être une documentariste qui suit la vie d'un autre être, qui traverse la nation, ou qui se plonge dans une industrie et s'y incorpore entièrement. Ce que je fais, c'est critiquer, réfléchir. Et c'est ce dont il s'agit dans So Unreal. Je ne suis pas journaliste, et je suis très honnête avec moi-même à ce sujet. Je suis une créatrice de fantasmes, une faiseuse d'images.

|

envoyer par courriel |

| imprimer | Tweet |