Pour souligner la sortie en salle de l’excellent

Claire l’hiver, j’ai rencontré la fascinante et astucieuse réalisatrice Sophie Bédard Marcotte, qui discute ici du caractère symbolique et universel de son personnage titre, mais aussi des rapports entre fiction et documentaire, magie et réalisme au sein de sa jeune, mais prometteuse carrière.

Olivier Thibodeau :

Olivier Thibodeau : Pour commencer, j’aimerais qu’on revienne sur ton film précédent,

J’ai comme reculé, on dirait (2017). Pourrais-tu me parler de l’histoire de la production et de ton processus créatif pour ce film-là ?

Sophie Bédard Marcotte : En fait,

J’ai comme reculé, on dirait, c’est le film que j’ai fait en sortant de l’école. Je l’ai tourné sur plusieurs années, et c’est là que j’ai tout appris. C’est sûr que je continue à apprendre, vraiment beaucoup, mais c’est là que j’ai appris tout le processus de production d’un film. C’est moi qui l’ai produit ; j’ai vraiment tout fait, toute seule. C’est l’histoire de trois jeunes femmes qui sortent de l’université et qui traversent différentes crises. Il y en a une qui est dans une immense peine d’amour, qui tombe en dépression. Il y en a une autre qui quitte tout ce qui la rattache à Montréal et qui part pour Berlin, sans but précis. L’autre, c’est moi en fait, qui essaie de faire un premier film avec l’histoire de ses deux amies. C’est vraiment ça. C’est vraiment documentaire. On m’a déjà posé la question, mais oui : c’est complètement documentaire. Il n’y a rien de scénarisé. C’est un film qui a été tourné sur plusieurs années, et où j’ai suivi mes amies dans leurs mésaventures.

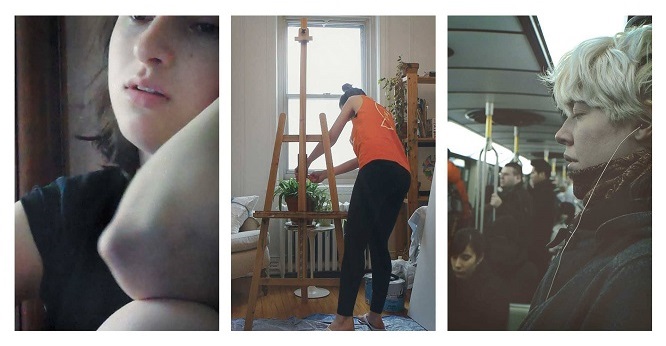

:: J'ai comme reculé, on dirait

:: J'ai comme reculé, on dirait (Sophie Bédard Marcotte, 2017)

OT : Donc, le film a été tourné entre ici et Berlin ?

SBM : Oui, c’est ça. J’y suis allée à deux reprises pour tourner ça. C’était moi qui faisais la caméra et le son. C’est moi qui l’ai produit aussi. C’est moi qui ai essayé de le distribuer, car ça n’a pas été facile. Mais par contre, je travaillais déjà avec mon monteur, celui qui a monté

Claire l’hiver et qui va monter mon prochain film, Joël Morin-Ben Abdallah.

OT : Celui qui a fait les séquences d’animation aussi, n’est-ce pas ?

SBM : C’est ça, exactement. C’est drôle, en fait. Ça fait longtemps que je n’ai pas vu ce film-là, mais il contient déjà des pointes de choses qui ont continué à m’intéresser. Il y a une toute petite touche d’animation. C’est comme un canevas pour mes films suivants. C’est là que j’ai découvert mon style. C’est là que j’ai découvert ce que je voulais dire avec mon cinéma. C’est une première œuvre, vraiment. Ça a pourtant été difficile de lui trouver une place, à ce film-là. C’est drôle, parce qu’en ce moment, on lui porte un petit peu d’attention, étant donné que

Claire l’hiver a un petit peu d’attention. On m’en parle un peu plus, et c’est tant mieux. En fait,

Claire l’hiver a été inspiré des réactions que les gens ont eues envers ce premier film. L’envie, c’était de parler de la peur de l’échec, qui est directement reliée à l’expérience de faire un premier film qui n’a pas vraiment eu l’attention que tout cinéaste souhaite avoir en signant une œuvre. C’est sûr que l’on ne passe pas des années à faire un film pour qu’il ne soit pas vu. Le but, c’est de communiquer avec un public, d’avoir un échange avec un public et d’avoir un retour. Quand cela ne se passe pas, c’est un peu inquiétant. C’est un peu ça qui a inspiré les thèmes pour la création de

Claire l’hiver. En ce moment, je suis

cinéaste invitée du blogue 24 Images et pour l’occasion, j’ai rencontré différentes personnes ; j’ai fait des courtes entrevues, c’était ça mon concept. La prochaine qui va sortir est avec mon monteur. J’ai aussi rencontré Robin Aubert. J’ai même été retrouvé mon professeur de sociologie du CÉGEP, qui, en fait, m’a beaucoup inspirée. J’utilise encore des thèmes que nous avions abordés lors des cours de sociologie au CÉGEP, et qui ont vraiment marqué mes films.

OT : Quels concepts, par exemple ?

SBM : Le culte de la performance. Le concept de « la fatigue d’être soi » d’Alain Ehrenberg : un livre que j’avais lu à l’époque. J’aborde donc les thèmes de la production, la production de soi-même, et les dérives de ce qu’on appelle « l’individu hypermoderne ». Je ne suis pas devenue sociologue finalement, mais ce sont des concepts qui me sont toujours restés en tête, qui m’intéressent beaucoup, et que j’ai essayé d’appliquer à mes films.

OT : Tu as déjà déclaré en entrevue que

Claire l’hiver était la suite de ton premier film.

SBM : Thématiquement.

OT : Thématiquement, oui. Mais pourquoi le passage à la fiction ? Est-ce pour avoir plus de créativité narrative ?

SBM : En fait, on dirait que j’ai le réflexe de passer de l’un à l’autre : fiction, documentaire, fiction… Il y a tellement de choses merveilleuses dans les deux formes, et en même temps, tellement de frustrations inhérentes à chacune des formes. Par exemple, dans le documentaire, il y a toujours la question du respect de l’autre, des gens dans le film. Il y a beaucoup de considérations éthiques. Tu ne peux pas faire dire n’importe quoi à n’importe qui : ce sont de vraies personnes. Alors que dans la fiction, tu as la liberté complète. Ce sont des personnages, c’est de la fiction, tu peux leur faire dire n’importe quoi. Il n’y a pas ces limites-là. Chaque forme a sa limite, je trouve. Et après

J’ai comme reculé, on dirait, c’est sûr que j’avais envie de me laisser la liberté d’écrire des dialogues et d’inventer un monde qui n’existe pas. J’adore écrire aussi.

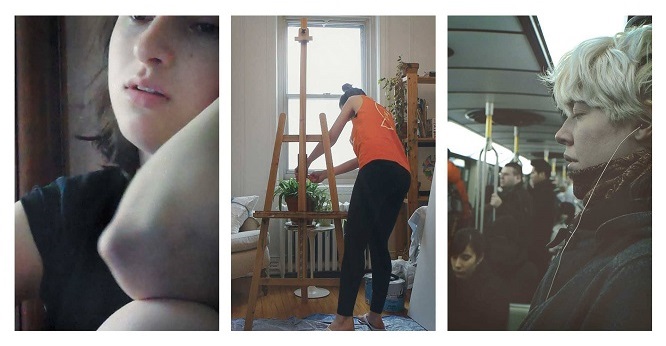

:: Claire l'hiver

:: Claire l'hiver (Sophie Bédard Marcotte, 2017)

OT : Dirais-tu que c’est plus facile de faire un récit de soi en mode fiction que documentaire, dans le sens où tu as moins de barrières reliées à la pudeur par exemple ?

SBM : Oui, c’est sûr. Il y a comme une distanciation qui aide à aborder les thèmes dont tu veux parler sans nécessairement avoir toujours à te poser la question. C’est sûr.

OT : Il y a beaucoup de liens à faire entre toi et Claire.

SBM : Il y a des liens, oui, mais en même temps, j’insiste vraiment sur le fait que c’est une fiction. J’ai passé quand même beaucoup de temps à l’écrire, et justement, à utiliser les thèmes sociologiques qui m’intéressent et à essayer de les plaquer dans un récit personnel, à l’intégrer au récit intime du personnage. Pour moi, une fois que c’est écrit, je m’en dissocie. Il y a quand même des bonnes différences entre nous. Disons que c’est comme un alter ego. C’est une autre personne, c’est de la fiction. Une fois que c’est écrit, je le prends comme quelque chose de vraiment séparé, comme une œuvre.

OT : C’est quelque chose qui prend vie à côté de toi, dans le fond.

SBM : Oui, exactement.

OT : Tu dis que le film est très écrit, très scénarisé. Mais y a-t-il des éléments spontanés dans la mise en scène ? Je pense par exemple à la scène du ballet de déneigeuses. Ce sont des éléments qui étaient scénarisés à la base, ou qui été rajoutés ensuite ?

SBM : En fait, je savais déjà que je voulais tourner cette scène-là. Après, l’idée de coller la musique, ça c’est venu au montage. Je me souviens encore du moment où j’ai eu le flash ! (rires) Il y a beaucoup de choses qui se sont construites au montage. Reste que nous avions vraiment un scénario à suivre. Mais ce qui est vraiment merveilleux avec cette production-là, c’est que, vu qu’on n’avait pas d’argent, on avait une liberté au niveau du temps de montage ; on a tourné

on and off pendant dix mois, presque un an. À temps partiel, évidemment. Donc, j’ai eu le temps de continuer à réfléchir, de retourner certaines scènes qui ne fonctionnaient pas, qui marchaient bien sur papier, mais qui finalement ne marchaient pas. C’est là aussi que toute l’idée de l’ouverture animée est arrivée. Tout cela est arrivé en post-production. L’aspect de spontanéité est venu à la post-production, c’est certain, mais il reste que c’était très écrit.

OT : Dans le fond, c’est en faisant le film que tu t’es rendue compte qu’il y avait des éléments qui ne fonctionnaient pas.

SBM : Oui. Il y a certaines choses, c’est sûr, qui ont été retournées, et ça, c’était cool d’avoir la liberté de le faire, étant donné que je jouais dedans.

OT : Tu n’avais pas besoin d’aller rechercher l’acteur.

SBM : Non, c’est ça. C’était simple : je suis disponible, Isabelle (Stachtchenko), qui est à la caméra, est disponible ce jour-là : allons-y ! J’ai vraiment aimé tourner comme ça.

OT : Le film est très éclectique dans la mise en scène. Je me demandais d’abord, quelles étaient tes influences. Aussi, je me demandais si c’était pour toi une tactique postmoderne volontaire, ou si c’était le développement organique du projet.

SBM : Je n’y ai pas pensé d’une façon théorique, à l’éclatement de la forme, mais je savais que je voulais y aller avec quelque chose, avec un

feeling un peu décollé, parce que c’était un tournage avec très peu de moyens, et qu’en même temps, on documentait la vie d’une artiste qui a très peu de moyens. Je voulais que le propos colle avec la forme, qu’on ne soit pas restreint par notre manque de moyens, mais au contraire, que ça nourrisse le récit. Donc, ce qui est arrivé, c’est que le contexte de tournage a nourri le contexte du personnage, qui a en retour nourri le contexte du tournage.

:: Claire l'hiver

:: Claire l'hiver (Sophie Bédard Marcotte, 2017)

OT : Il y a donc un lien constant entre l’extérieur et l’intérieur.

SBM : Oui, exactement. Entre le fond et la forme. On parle de manque de moyens, mais en ayant peu de moyens. Tout ça était relié pour moi, et c’était super important, puis c’est sûrement de là que vient aussi le sentiment de bricolage dans le film, que moi, j’aime beaucoup. J’aime bien qu’on se permette d’utiliser les photos, qu’on se permette d’utiliser un peu d’animation, de caméra subjective avec la mise en scène à l’extérieur du cadre. Pour moi, j’avais la liberté de faire ça, donc pourquoi pas ! Après, pour ce qui est de mes influences, j’en ai beaucoup. C’est sûr que Robert Morin est une influence, mais après, l’humour de Stéphane Lafleur est une influence aussi. Du côté formel, peut-être plus Chris Marker. J’ai beaucoup d’influences très éclectiques.

OT : Tout à l’heure, tu parlais de la tendance chez toi à passer du documentaire, à la fiction, au documentaire. Dans le fond, c’est ce qui justifie ton processus pour le prochain film.

SBM : Oui, c’est ça.

J’ai comme reculé, on dirait était un documentaire.

Claire l’hiver est une fiction, puis le prochain est encore un documentaire. On a un nouveau titre de travail, donc peut-être que tu pourrais l’annoncer en primeur.

OT : C’est une exclusivité ?!

SBM : (rires) Oui ! C’est

L.A. Tea Time, c’est ça le titre de travail, mais bon. Ça va changer plus tard. Il fallait quelque chose pour lancer la campagne sur les réseaux sociaux. On va lancer la page Facebook en fin de semaine. Très bientôt. Le film, c’est un road movie dans lequel je pars avec ma directrice photo, Isabelle Stachtchenko, sur les routes des États-Unis, question de traverser le pays jusqu’à Los Angeles, et de prendre, du moins essayer de prendre un thé avec Miranda July. Miranda July, c’est une grande cinéaste, une auteure aussi, puis une artiste visuelle et une performeuse. C’est vraiment quelqu’un d’accompli à tous les niveaux, une artiste accomplie à tous les niveaux. C’est un peu un modèle pour moi. Donc l’idée, c’est aussi un peu un prétexte pour la rencontrer, mais l’idée, c’est de fuir l’hiver québécois et de partir à l’aventure.

OT : Et vous avez des dates de tournage prévues déjà ?

SBM : Oui, oui. On part très bientôt. On part le 28 avril.

OT : OK. Wow !

SBM : Très bientôt.

OT : Tu es partie à New York, je crois, pour écrire le scénario. Comment ça a été comme expérience ?

SBM : Je suis tellement nostalgique de New York ! C’est drôle qu’on parle de ça aujourd’hui. J’écoutais de la musique tantôt qui me rappelait quand j’étais là. J’ai été là deux mois et demi quand même, à l’automne. C’est un peu paradoxal de dire qu’on s’isole à New York, mais c’est un peu ça qui est arrivé. J’en ai profité pour développer l’itinéraire. Comme je le disais tantôt, le film se passe sur la route ; j’ai donc développé l’itinéraire, j’ai fait une recherche pour savoir où on va passer, quelles scènes vont être tournées à quel endroit. J’ai un peu scénarisé le documentaire, parce qu’il y a tout un travail de scénarisation à faire, même si c’est un documentaire. C’était génial. Il y a aussi eu de la recherche d’archives, parce que, je ne veux pas en dire trop, mais il va y avoir un fantôme dans le film, et donc, ça nécessitait une recherche d’archives. (rires) Je ne veux pas en dire plus que ça ! Mais, comme je disais tantôt, on part le 28 avril. Il y a toute une partie à Montréal qui a déjà été tournée, une autre qu’on est en train de tourner, on tourne même certaines choses demain. On tourne un peu ici et là, mais le cœur du film va se tourner pendant un mois, en mai.

OT : Et Mme July, vous l’avez déjà contactée ?

SBM : C’est dans les airs. On va voir. On ne sait pas encore. Ça reste un mystère, ça. On ne sait pas.

OT : Très bien. On va garder le mystère entier, alors.

SBM : Il est complet pour moi aussi ! Je ne sais pas trop ce qui va arriver.

OT : D’où l’idée du road movie, j’imagine. De la quête initiatique.

SBM : En fait, j’aime ça dire que c’est comme

Le Magicien d’Oz (1939) version documentaire. Même si on ne rencontre pas Miranda July à la fin, c’est pas ça le centre du film. Puis c’est un film où il va y avoir un peu de fantaisie : plus on avance vers Los Angeles, plus il va y avoir des éléments de réalisme magique qui se mêlent à la quête documentaire des personnages.

OT : Un mélange un peu semblable à ce qu’on retrouve dans

Claire, où il y a un peu de magie dans le quotidien ?

SBM : Oui, un peu de magie, mais cette fois-ci, on ne joue pas des rôles. C’est vraiment… la vraie vie (rires).

:: Claire l'hiver

:: Claire l'hiver (Sophie Bédard-Marcotte, 2017)

OT : Dans

Claire l’hiver, il y a beaucoup de références à Francesca Woodman. Je me demandais comment tu interprétais son travail.

SBM : Tu sais, ça, c’était un peu pour donner un modèle au personnage, qui est photographe, un modèle qui malheureusement s’est suicidé à 21 ans… C’était pour lui donner quelque chose auquel se rattacher, pour qu’on la voie avec ses modèles aussi, et pas juste avec ses déboires. Voir le genre de choses auxquelles elle aspirait, ce qui pouvait la motiver. Puis aussi pour nous rappeler comment c’était difficile pour elle, puisque, bon, il paraîtrait que Woodman s’est fait refuser une grosse demande de subvention peu de temps avant sa mort. C’est pour ramener le personnage à quelque chose d’un peu plus universel, nous rappeler qu’elle a des modèles, des idéaux, mais aussi qu’elle n’est vraiment pas rendue à ce niveau de reconnaissance.

OT : C’est un idéal à atteindre pour le personnage ?

SBM : Oui, un idéal triste quand on connaît la vraie histoire, mais un idéal artistique.

OT : J’aimerais qu’on revienne sur le rapport entre la magie et le réalisme dans le film. Pour moi, ton personnage est prisonnier d’une espèce de réalité quotidienne et domestique. Est-ce que la magie, c’est à la fois une façon pour toi de transcender le documentaire, mais aussi pour le personnage de transcender sa propre réalité ?

SBM : C’est pour sortir un peu du réalisme. Ça fait du bien de prendre un moment pour dire : « Voici, on raconte. » C’est ça que dit le générique d’ouverture : « Voici l’histoire d’un personnage qui traverse des aventures. » Il y a aussi là un côté d’autodérision évidemment, puisque la séquence d’ouverture présente le personnage comme si c’était le héros de sa propre vie, alors que les événements nous montrent que ce n’est pas tellement un héros (rires). En fait, toute l’histoire du cargo spatial qui va s’écraser sur la Terre, c’est un peu pour mettre en opposition la petite réalité du personnage et l’immensité de l’univers, question de relativiser aussi le propos, puis de nous sortir de son appartement et de la lourdeur de ses journées… qui sont plates. (rires) Donc, oui, c’est pour faire sourire aussi, pour ramener l’autodérision.

OT : Est-ce que ce serait aussi une façon pour toi de tendre vers l’universalité ?

SBM : Oui, c’est sûr. Je pense que, pour revenir à Francesca Woodman aussi, ce sont des éléments qui nous sortent de sa vie quotidienne, qui touchent à quelque chose de vraiment plus grand, de plus… oui, de plus universel.

OT : Enfin,

Claire me semble aussi être une sorte de vengeance contre le système de subventions à la création artistique. Je me demandais quel était ton rapport avec ce système ?

SBM : Oui, c’est comme un clin d’œil à tout ça. Tu sais, ce n’est pas facile pour personne, je pense, d’avoir des subventions. Ce n’est rien de personnel, mais parfois, les commentaires qu’on reçoit des jurys, ça n’a pas de bon sens. Autant y a-t-il des jurys qui nous aident vraiment dans notre processus, et qui ont raison, mais parfois on reçoit des commentaires qui n’ont juste pas de bon sens. Oui, c’est un petit clin d’œil à ça. Et il y a quand même des styles d’écriture, qui auprès des institutions, passent beaucoup moins. Si tu arrives avec un projet avec une quête claire et définie, ça passe mieux. Mais si tu dis que tu recherches quelque chose, et que tu n’es pas sûre du résultat final, c’est plus difficile, et ça, c’est mon genre de film… Donc, oui, pour répondre à la question directement, il y avait des petits clins d’œil au défi, disons, que représente le monde des subventions, mais c’est important pour moi que ça reste drôle, et pas chialeux. Ça ne m’intéresse pas de chialer.