Partie 1 |

Partie 2

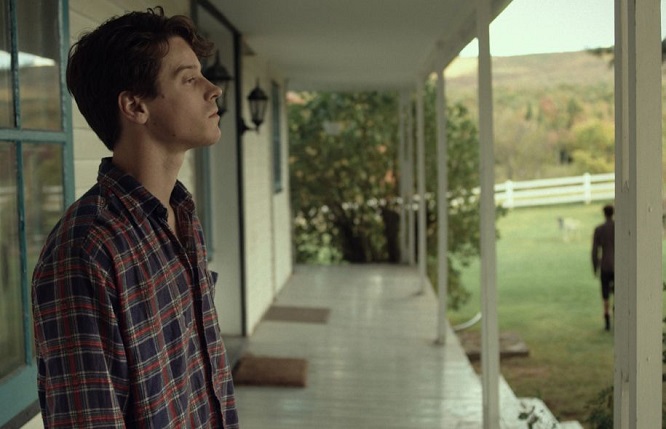

Rencontre entre Mathieu Li-Goyette, Olivier Thibodeau et le réalisateur Stéphan Beaudoin à l’occasion de la sortie en salles de son film,

Le rang du lion. Nous en profitons pour discuter de l’importance du jeu dans la démarche du cinéaste, de son esthétique naturaliste et de la philosophie nietzschéenne qui sous-tend le récit du film.

Mathieu Li-Goyette : Qu’est-ce qui a motivé votre passage de la télévision au cinéma indépendant ? Est-ce que c’était l’occasion pour vous d’aborder des sujets plus délicats, d’explorer de nouvelles possibilités ?

Mathieu Li-Goyette : Qu’est-ce qui a motivé votre passage de la télévision au cinéma indépendant ? Est-ce que c’était l’occasion pour vous d’aborder des sujets plus délicats, d’explorer de nouvelles possibilités ?

Stéphan Beaudoin : Je ne sais pas si on peut parler d’un passage, puisque je fais encore beaucoup de télévision. Je viens de finir le tournage de mon deuxième long-métrage il y a deux mois. Je suis présentement en montage pour le film, donc je vous dirais que je fais les deux un peu parallèlement. Je trouve de plus en plus, avec tout ce qu’on voit sur Netflix, Amazon, Hulu, qu’il y a quelque chose d’incestueux qui se passe entre la télé et le cinéma. C’est comme

True Detective (2014 — ) la série de Cary Fukanaga, qui fait des films, qui a fait

Sin Nombre (2009), puis qui fait cette série assez réussie à HBO, pour ensuite faire un film pour Netflix,

Beasts of No Nation (2015). Il y a quelque chose présentement qui reste distinctif entre le cinéma et la télévision, mais qui s’exprime de moins en moins dans notre génération, étant donné que ce qu’on veut, c’est de se raconter l’histoire de la meilleure façon possible. Pour la façon dont on la consomme, il y encore l’impact du grand écran ; le cinéma a aussi une incidence certaine sur la façon dont on la raconte. Mais on dirait que cette différence-là est en train d’être modulée. La plate-forme altère un peu la consommation, mais à la base, il demeure qu’on souhaite raconter ça de la façon la plus pertinente possible pour le récit.

La différence, ce qui m’a motivé à aller faire du cinéma, c’est qu’au cinéma, surtout dans le cinéma indépendant, on se sent plus libre de raconter l’histoire. Si ça avait été un film financé par des institutions, avec des producteurs qui n’étaient pas moi, c’est sûr que je n’aurais pas pu être libre

all the way, il y aurait eu des comptes à rendre comme dans tout projet qui doit être financé. C’est normal. En tant qu’indépendant, c’est sûr qu’il y avait une liberté totale dans ce projet-ci, une liberté qui vient avec une absence de ressources, qui vient avec une absence de temps, qui vient avec tout ça aussi. Si tu veux avoir la liberté totale,

fine, mais tu n’auras pas les moyens qui viennent avec. Malgré tout, on s’est donné les moyens pour faire du mieux qu’on pouvait. Et donc oui, à ce moment-là de ma vie, j’avais quelque chose à faire, et ce n’était pas par la télévision, mais vraiment par le cinéma que je voulais le faire. Vous savez, on dit souvent qu’on voit toujours les mêmes têtes à la télé et au cinéma, c’est un reproche que l’on fait souvent à l’industrie, de toujours

caster les mêmes acteurs, des valeurs sûres, puis de ne pas donner la chance au coureur. Or, moi, c’est justement ce que je voulais faire. Autant c’était là mon premier long-métrage, autant je voulais donner la chance à du talent nouveau de s’exprimer devant et derrière la caméra. Ça, c’était très important pour moi. On fait partie de la prochaine génération d’artisans, d’artistes et c’est important aussi d’innover avec le talent qui nous entoure.

Olivier Thibodeau : Les acteurs que vous avez trouvés pour le film, les connaissiez-vous déjà ? Est-ce que c’était des gens avec qui vous aviez déjà travaillé ?

SB : Il y a Sébastien Delorme avec qui j’ai fait du court-métrage. Je l’avais croisé à l’INIS quand j’étais étudiant ici. Ensuite, il y a Étienne Pilon, que je connaissais aussi pour avoir fait de la télévision avec lui. Pour les autres acteurs, ce que j’ai fait, c’est que chaque année, le Quat’Sous ici à Montréal invite les finissants des écoles de théâtre en province pendant un weekend afin qu’ils présentent à l’industrie deux ou trois numéros, des extraits de pièce, etc. C’est un peu leur

showcase, pour dire « on finit l’école, voici qui on est ». Quand j’ai le temps, chaque année, j’essaie d’aller les voir, puis cette année-là, on n’avait pas de scénario d’écrit, mais on avait des personnages, on avait l’idée… Je savais que je voulais des visages nouveaux, frais, et du bon et jeune talent. Je savais que c’était leur première expérience devant la caméra, et je savais déjà qu’on faisait ça de façon indépendante. Je savais qu’on n’avait pas une vingtaine de jours pour le tournage, qu’on avait peu de temps. Ça prenait un talent inhérent aux acteurs, et je suis donc allé les voir ce weekend-là. J’en ai vu au-dessus de cent, et j’en ai rappelé une quarantaine pour l’audition un mois et demi plus tard. Là-dessus, j’en ai gardé huit pour le film, dont Frédéric Lemay, l’acteur principal, et aussi les filles. Le processus de casting est très important. Je pense que c’est Woody Allen qui a dit ça : « C’est 50 % de ton travail de direction de comédiens lorsque tu fais le casting comme il le faut. » Il y a certaines choses que tu ne peux simplement pas imposer à un acteur, comme son énergie puis sa dynamique avec les autres, des choses qui ont une incidence sur le rendu de la crédibilité à l’écran. Donc, c’est important d’avoir le bon casting. Étant donné que je n’avais pas beaucoup de temps pour les répétitions, j’ai un peu utilisé les auditions comme mes répétitions, pour utiliser un acteur avec un autre, voir si ça marche, les essayer dans différents rôles… C’est du

mix and match, juste idée de savoir qui fonctionnait bien avec qui.

MLG : Comme vous l’avez avancé tantôt, on reproche toujours un peu à la télévision québécoise de s’inscrire dans la même forme, d’avoir un style assez formaté, que certains ont attribué par exemple au style INIS, et dont il est parfois difficile de s’extraire ou de s’arracher. Je me demandais : est-ce que c’était important pour vous de vous arracher à cette forme-là, puis de penser Le Rang du Lion différemment...

MLG : Comme vous l’avez avancé tantôt, on reproche toujours un peu à la télévision québécoise de s’inscrire dans la même forme, d’avoir un style assez formaté, que certains ont attribué par exemple au style INIS, et dont il est parfois difficile de s’extraire ou de s’arracher. Je me demandais : est-ce que c’était important pour vous de vous arracher à cette forme-là, puis de penser Le Rang du Lion différemment...

SB : De la télévision ?

MLG : Oui.

SB : Complètement. Complètement, étant donné qu’un film, c’est une œuvre en soi, qui va pouvoir vivre comme une entité propre, et unique, avec ses couleurs, ses défauts, ses forces, contrairement à la télé, qui est vraiment

serial, qui se passe sur le temps, où les personnages évoluent différemment, ou les quêtes narratives sont développées différemment... Là, c’est un film qui dure 1 h 20, et le film doit se tenir. Peu importe comment tu le structures, il faut qu’il puisse se tenir en tant qu’entité, puis mon défi à moi, c’était ça : arriver à faire un long-métrage après avoir fait beaucoup de télévision et de court-métrage. De l’extérieur, ça l’air tellement simple, mais... Même le processus de construction narrative avec la scénariste Sophie-Anne Beaudry a été un bon défi, mais ensuite il y a le montage... C’est cliché de dire que le montage est une réécriture, ou plutôt une autre étape de l’écriture, mais c’est vraiment ça que j’ai découvert à travers le montage. Originalement, il y avait tout un pan du scénario qui se passait à Montréal, où les parents d’Alex, le personnage principal, recherchent leur fils. Et c’était bien interprété, c’était bien fait, c’était super touchant, les parents étaient des bons acteurs, c’étaient les acteurs les mieux connus de la distribution. On a tourné avec eux : ils arrivaient, ils cherchaient, réalisaient qu’il ne revient pas, puis ils recevaient la lettre de l’université leur apprenant qu’il avait lâché ses études. Après ça ils commençaient à s’inquiéter, ils appelaient ses amis, du monde qui le connaissait, mais personne n’avait de nouvelles. Alors, ils commençaient à s’inquiéter, faisant appel à un enquêteur pour mener des recherches, et là tu voyais toutes les tensions dans le couple, ce qu’Alex fuyait de la ville. Après plusieurs mois de montage, je trouvais que ça ne marchait pas, pas que ça ne marchait pas en soi, mais que ça nous procurait des

releases émotifs de la tension établie dans le huis clos en campagne. Oui, on sentait la tension d’un bord et de l’autre, mais on sortait d’un bord, on allait de l’autre, c’était comme jouer au ping-pong, et ça ne permettait pas de rester dans ce côté un peu anxiogène, juste avec eux, sans trop savoir qui est qui et pourquoi ils sont là. Même dans le cas d’Alex, on n’en sait pas trop, on en découvre un peu plus à propos de lui...

MLG : Et à la télévision, ce n’est pas le réalisateur de l’épisode qui est dans la salle de montage…

SB : Aujourd’hui oui. Moi je suis toujours dans ma salle de montage. Mais il fût une époque où ce n’était pas le cas, où il y avait beaucoup de pré-assemblage et où le réalisateur était peu présent, mais ce n’est plus le cas du tout. Je ne connais pas de réalisateur, que ce soit Podz ou Louis Choquette qui ne passe pas beaucoup de temps dans le montage. Mais c’est un temps où tu travailles différemment, parce que tu as un nombre d’heures maximal par épisode. C’est sûr qu’au cinéma, en indépendant en plus, je suis au sous-sol, j’essaie des choses, je ne compte pas mes heures, j’essaie, j’essaie d’isoler exactement le regard, la réplique que je veux montrer. C’est sûr que ça se sent à l’écran, cette recherche-là, cette finesse-là se sent dans le montage. En télévision, à moins d’avoir vraiment immensément beaucoup de temps, tu y vas avec ce qui fonctionne a priori, puis si t’as le temps de peaufiner après, tu peaufines, tant que tu respectes le budget. C’est ça la grande différence, puis ça affecte directement le

storytelling, c’est clair. C’est sûr que d’avoir cette latitude créative à toutes les étapes : la production, le

storytelling, le montage, la musique, c’est enivrant pour un cinéaste, c’est le fun. Il faut que tu y goûtes. Tu veux le refaire.

OT : Quelles sont vos références cinématographiques, si vous en avez en particulier, par rapport à la création du Rang du lion ?

SB : Il y a une réalisatrice britannique que je suis depuis plusieurs années, que j’adore, qui s’appelle Andrea Arnold. Elle a fait

Red Road (2006), elle a fait

Fish Tank (2009), elle fait maintenant son premier long-métrage américain, elle était membre du jury à Cannes il y a quelques années… Moi j’adore son cinéma, j’adore son approche brute, très naturaliste, réaliste, des fois un peu trop. Mais en même temps, j’aime ce côté

raw. Elle prend souvent des acteurs non professionnels, elle les

match avec Michael Fassbender, dans

Fish Tank par exemple, puis il n’y pas de clivage au niveau du jeu. Ce type de cru dans le jeu, moi j’adore ça. J’adore les acteurs, j’adore le bon jeu, et donc c’est super important pour moi. Qu’importe la nature d’un film, et qu’importe le genre, si je ne crois pas au jeu des acteurs ou à ce qui se passe dans le cadre, émotivement, c’est foutu. Avant même la composition, le cadrage, la lumière, pour moi, c’est le jeu. J’ai déjà vu des films où l’interprétation était bonne, mais où l’histoire et la technique étaient mauvaises... et j’ai embarqué quand même, parce que les acteurs étaient assez bons pour soutenir le récit. J’apprécie beaucoup le jeu, donc une de mes grandes influences demeure Andrea Arnold. Cary Fukanaga aussi.

Sin Nombre, j’avais adoré ce film-là. J’aime beaucoup Michael Mann aussi. Mann, c’est un réalisateur qui s’efface beaucoup derrière sa façon de raconter l’histoire, qui donne une grande attention à son casting, qui s’embarque toujours dans quelque chose de très épique, même si le sujet ne l’est pas. Il y toujours une certaine profondeur dans ses films. Je pense à

Heat (1995), qui est un de mes films préférés. C’est un cinéaste qui reste toujours terre à terre, il reste

gritty, même dans le poétique, puis c’est ça que j’aime. Je pense à

Collateral (2004) aussi, où la lumière affectait toute la façon de lire le récit. Il tournait en vidéo, et c’était la première fois dans ce temps-là…

OT : Le montage est très important aussi dans le cinéma de Michael Mann.

SB : Le montage exactement. Donc, trois bonnes influences. Sinon, j’aime aussi beaucoup Ryan Coogler, qui a fait

Fruitvale Station (2013) il y a quelques années, puis

Creed (2015) l’an dernier. Je suis un fan de

Rocky (1976) et de

Rocky Balboa (2006). Entre les deux... Quand j’ai vu

Creed, je m’attendais à quelque chose de mauvais. Pour vrai. J’y allais avec mes préjugés. Bon, ce n’est pas le film de l’année, mais il m’a surpris par ses références, à Scorsese, à

Raging Bull (1980), à des comédies musicales des années 50, etc. Il m’a juste surpris, vraiment surpris pour un blockbuster où tu t’attends à une recette. Et l’utilisation de la musique était hallucinante. Ça a été ma découverte dans le cinéma commercial l’an dernier, mais encore là, c’est le cinéaste qui a fait

Fruitvale Station, un film indépendant qui était aux Oscars il y a quelques années, qui a gagné à Sundance aussi. C’est un cinéma où on est dans le réalisme narratif, et c’est quelque chose que j’aime beaucoup.

MLG : Ce que vous aimez beaucoup, puis ce qui transparaît dans votre démarche de cinéaste, c’est de centrer votre travail autour du comédien. Quand on parle de collaboration entre un cinéaste et un comédien, vous n’êtes donc pas de ceux qui, pour paraphraser Hitchcock, les considèrent comme du bétail.

MLG : Ce que vous aimez beaucoup, puis ce qui transparaît dans votre démarche de cinéaste, c’est de centrer votre travail autour du comédien. Quand on parle de collaboration entre un cinéaste et un comédien, vous n’êtes donc pas de ceux qui, pour paraphraser Hitchcock, les considèrent comme du bétail.

SB : Non, non, non. Il y en a qui sont comme ça, mais pas moi. Au contraire. J’adore le théâtre, je vais au théâtre, j’aime les comédiens. Comme vous le dites, le travail avec les comédiens est au centre de ma démarche. Je construis autour d’eux. Je dis ça parce que je suis présentement en montage pour mon deuxième film, et on l’a écrit autour d’une cascadeuse de film. Ça se passe dans les

fight clubs, au Québec, dans l’underground. C’est un drame social d’action. C’est autre chose, autre chose complètement que

Le rang du lion. Toute mon approche, c’est que je ne voulais pas trop découper. Je voulais que tout soit le plus vrai possible, donc je ne voulais pas de doublures, aucune cascade, je voulais que tous les acteurs fassent leurs propres combats. Et ils le font. Ce sont des cascadeurs qui jouent, et on a monté tout le projet autour de ça, autour des acteurs. Encore plus celui-là que le film précédent, car non seulement le jeu, mais aussi le côté physique est très important. C’est très corporel, très charnel comme film. Et donc oui, je construis beaucoup mes films autour de la finesse du jeu.

OT : Trouvez-vous qu’il est plus facile de diriger vos acteurs, de leur faire faire ce que vous voulez, dans un cadre indépendant plutôt que dans un cadre télévisuel ?

SB : Non, je n’ai jamais vu de différence. Vous savez, ce que l’acteur veut, c’est d’abord de sentir que tu sais ce que tu fais, de se sentir encadré. Le réalisateur, c’est leur

safety net. Tu es sur le plateau, puis je te demande de sauter en bas de la falaise, émotivement, de te

crisser en bas. Il y a des roches, il y a des requins, tu peux te péter la gueule, et moi je te dis : « Si jamais je vois que tu vas tomber, je mets un filet, puis je t’attrape ». Et l’acteur, quand il se sent en sécurité, il s’abandonne, que ce soit dans le cinéma indépendant, à la télévision, dans le court-métrage, ou dans une web-série. Il faut que les acteurs se sentent en confiance. Il faut qu’ils puissent discuter avec toi, exprimer leurs désaccords, et garder un rapport de conversation. Moi, mon travail, c’est de les faire sentir en confiance, mais pas totalement… Il faut qu’ils sentent que le danger est toujours là. Ça garde le

edge dans le jeu. Puis il ne faut pas tomber dans le jeu de la répétition. Des fois, on fait plusieurs prises, puis je leur dis toujours de faire quelque chose d’autre, même si la prise était bonne. Faire quelque chose d’autre pour ne pas répéter exactement ce qui fonctionnait, tomber dans la répétition, perdre l’originalité, perdre le

freshness, et tomber dans le jeu de l’imitation. Tout ce que tu cherches de vrai dans ton cadre, dans ton plan est en jeu. Si justement, tu as quelque chose de vrai, quelque chose de vivant, pour que ça opère, il ne faut pas essayer de répéter quelque chose qui fonctionnait avant, et donc j’essaie toujours de donner champ libre à mes acteurs. C’est amusant à faire, même si c’est insécurisant pour eux. Ils se demandent si c’était bon ou pas, et je leur demande simplement de faire quelque chose d’autre. Mais je ne peux pas faire ça en télé. J’ai moins de temps, et il y a un producteur, il y a un réseau de gens qui passe sur mes montages. Donc, c’est sûr que s’il y a quelque chose de

off ou quelque chose qui ne marche pas pour eux, ils ont le veto. Et c’est normal.

MLG : En ce qui concerne le jeu de vos comédiens, j’ai remarqué qu’il était très tactile. Dès le début du film, ils se passent les mains dans le cou ; ils sont vraiment proches. Gabriel aussi essaie de se rapprocher d’eux. Est-ce que cette interprétation, qui part du simple rapprochement vers quelque chose de plus charnel à mesure que le film avance, est-ce qu’il est difficile de lui faire prendre vie, particulièrement en disposant de si peu de temps de tournage ?

SB : Je dirais que la façon dont je m’y suis pris pour exploiter autant le malaise dans certaines séances que le côté plus intime des personnages, plus rapproché, où il y a plus de caresses, où c’est plus proche, a débuté dès le premier jour de tournage. On est arrivé à la ferme, où tout le monde habitait pendant les onze jours de tournage. Je leur avais dit en entrevue, peu importe s’ils étaient choisis ou pas, je leur avais dit dès le premier jour des auditions qu’ils devaient être disponibles tous les jours. On couchait sur place, on mangeait ensemble le matin, on dînait ensemble, on faisait dodo dans la maison où on tournait. On se réveillait dans ce décor-là pendant les onze jours. Pendant les onze jours, on était là ensemble, l’équipe technique aussi, et je savais que je n’avais pas de temps... Avoir eu trente jours de tournage, j’aurais eu le temps de faire deux ou trois scènes par jour, d’explorer plus la dynamique entre les personnages, de laisser la chance aux acteurs d’en discuter, d’essayer des trucs, d’essayer, d’essayer... Là, je savais que je n’avais pas le temps d’essayer. Donc, je devais trouver ce que je voulais immédiatement, et pour moi, la dynamique entre les jeunes, qui ne se connaissaient pas, pour qu’elle ait l’air vraie, il fallait juste la rendre vraie.

Je me disais : « ils vont s’imprégner ». Amis ou pas, ils vont

chiller ensemble le soir, ils vont faire un feu de camp, ils vont jouer de la guitare, ils vont se lever à cinq heures du matin, tout le monde, pour commencer à travailler. Cette proximité a vraiment teinté la dynamique entre les acteurs, donc entre les personnages, et je crois que ça se sent à l’écran. Mais la première journée, justement pour provoquer les choses, la première scène qu’on a fait, c’est la scène de groupe où Gabriel leur demande de se déshabiller. Je leur ai dit quelques jours avant le tournage : « on commence avec ça ». Et c’est certainement ça que je voulais, pour avoir ce degré de malaise. Ils ne se connaissent pas, puis ils doivent se mettre à poil. On ne le montre pas à l’écran, mais ils l’étaient vraiment. Et donc, on a fait tomber les barrières dès le départ. La pudeur a été cassée, puis ce que vous voyez à l’écran, les regards furtifs, le malaise, il ne provient pas des personnages, mais des acteurs. Ça crée un certain degré de réalisme. Dans le cinéma indépendant, tu utilises souvent les contraintes de temps, les contraintes de moyens pour nourrir le récit, pour nourrir ton tournage le plus que tu peux. Là, je voyais l’occasion de le faire pour cette scène-là, qui était une scène-clé du film. Après ça, c’est sûr, puisque tout le monde s’est vu à poil, on peut prendre une bière, on peut en rire, puis le lendemain, on est déjà très proches. Là, tu fais une scène où tout va bien, où ils courent dans le champ, ils travaillent ensemble, ils font le souper, puis ainsi de suite. Donc oui, ça a été travaillé comme ça, dans ce genre de malaise, ce genre de tension. Ensuite, je n’avais plus besoin d’en parler. Certains rapports se faisaient naturellement entre les acteurs. Sauf pour Sébastien. C’est le seul qui ne couchait pas sur place. Puisqu’il était gourou, il est arrivé là par lui-même, il partait le soir, et il revenait le matin. Il ne couchait pas sur place, idée de garder cette distance-là entre lui et les jeunes.

OT : La caméra à l’épaule vous donne plus de flexibilité, elle vous permet d’être plus proche de vos personnages. Est-ce que ça vous a aidé à explorer leur psyché ? Est-ce que ça vous a permis d’être plus proche d’eux ?

OT : La caméra à l’épaule vous donne plus de flexibilité, elle vous permet d’être plus proche de vos personnages. Est-ce que ça vous a aidé à explorer leur psyché ? Est-ce que ça vous a permis d’être plus proche d’eux ?

SB : Je dis toujours à la blague : « J’ai pas assez d’argent pour un trépied ». Mais ce n’est pas vrai, j’avais un trépied. J’ai beaucoup de

shots en longue focale quand ils travaillent à l’extérieur, mais pour le reste, la caméra à l’épaule nous permet d’être proche des acteurs, ça c’est sûr. Il y a beaucoup de plans où on est très, très près d’eux. Frédéric est dans chaque scène, et on est toujours très près de lui. On oriente les scènes avec lui habituellement, donc je voulais tourner d’une façon très, très rapprochée. Je n’ai pas beaucoup de plans larges dans le film et c’était volontaire. Je pense que j’ai un

establishing shot au début, puis deux ou trois plans qui respirent un peu plus, qui sont plus

dead room, mais sinon, j’aime découvrir les lieux au fur et à mesure. Donc, on essayait d’avoir le moins de plans larges possible, même pour les scènes de groupe. Lors du premier souper, j’ai un plan de tout le monde, mais ensuite il n’y a aucun autre souper où on voit tous les personnages attablés. Je suis toujours en train de sauter de plans à trois, à deux, à un... afin de montrer les divisions qui se créent dans le groupe à mesure que le film avance. Quant au protagoniste du film, il adhère d’abord à ça, il s’embarque là-dedans, et plus ça va, plus il se sent comme un

outsider. Donc, plus lui et Martine s’imposent comme des

outsiders, plus je les cadre aux opposés de la table, en plans isolés.

MLG : Puisque vous centrez votre travail autour des comédiens, il me semble plus cohérent d’y aller avec une caméra à l’épaule, car elle vous permet d’avoir une relation plus organique avec eux. À l’opposé, j’imagine qu’avec un truc très stable, très dicté, avec des marques au sol, les comédiens sont plus sur des rails...

SB : Exactement, c’est exactement ça. Qu’on soit au trépied ou au

dolly, tout est axé sur la focale, et ça amène quelque chose de plus mécanique à la mise en scène, quelque chose de plus hollywoodien, de plus conventionnel, contrairement à la caméra à l’épaule. C’est comme avec les raccords. Je parlais de raccords avec mes acteurs, et ils me demandaient ce que c’était puisqu’ils n’avaient pas encore fait de cinéma ou de télévision. Je leur expliquais alors que s’ils prenaient une bouchée ou une gorgée avant telle ou telle réplique, ils devaient toujours faire exactement la même chose. Mais étant donné qu’on tournait en caméra à l’épaule, ça leur donnait une plus grande flexibilité. S’ils n’étaient pas exactement sur leur marque, c’était bien moins pire. On pouvait s’ajuster, puis ça demeurait plus organique... et plus vrai.

Page suivante >>