Le présent déphasé

Il y avait une belle ironie à rencontrer quelqu’un d’aussi singulier et de canadien que Seth dans un Tim Horton’s de l’Université Concordia. L'auteur de It's a Good Life, If You Don't Weaken et de Wimbledon Green était attablé dans son costume trois-pièces impeccable sorti tout droit d’une autre époque. Il s’est entretenu avec nous à l’occasion de la sortie de Seth’s Dominion, un documentaire de Luc Chamberland produit par l’ONF.

Mathieu Li-Goyette : Vous avez écrit dans It’s a Good Life, if You Don’t Weaken que vous voyez votre enfance comme une clé dorée, une clé de voûte et que certaines choses, certains objets – comme les dinosaures du musée que vous visitiez – déclenchent dans votre esprit quelque chose de particulier qui s’étend jusqu’à votre enfance et qui vous permet de mieux comprendre les malheurs de votre présent. Qu’est-ce que votre tout premier rapport à la bande dessinée déclenche dans votre esprit?

Seth : Pour être honnête, je crois que mon appréciation de la bande dessinée a plusieurs sources. Quand j’essaie de me rappeler pourquoi je suis devenu bédéiste, je pense qu’il faudrait remonter à l’un de mes premiers souvenirs de dessin. Je me rappelle que je dessinais quand j’étais très jeune et, comme tous les enfants, je dessinais des scènes individuelles. Puis à un moment, je me rappelle avoir dessiné une scène où plusieurs actions se déroulaient à l’intérieur du même cadre, comme s’il s’agissait de différents événements qui se produisaient séquentiellement. J’ai ensuite réalisé qu’en dessinant deux scènes côte à côte, il était possible de montrer la progression du temps. C’était il y a si longtemps – peut-être à la maternelle – et je crois que peu de temps après, j’ai commencé à lire les strips dans les journaux et j’ai probablement associé inconsciemment cette idée à ces dessins. Je n’y réfléchissais évidemment pas, mais je comprenais tout de même ce qu’était la bande dessinée, qu’il s’agissait d’une histoire composée d’images distinctes. Et cette fascination pour sa construction est probablement ce qui m’a fait aimer la bande dessinée.

Si la raison initiale pour laquelle j’ai commencé à aimer la bande dessinée tourne autour des personnages cartoonesques que j’aimais enfant et des super héros que j’adorais durant l’adolescence, c’est toujours l’apprentissage de son processus narratif par le biais du dessin qui m’a fait l’adorer. C’est plus particulièrement Charles Schulz qui a été ma première inspiration et – disons-le comme ça – a été le premier artiste qui m’a permis d’en découvrir les rouages. Quand je suis entré à l’école d’art, j’ai perdu tout intérêt pour la bande dessinée avec laquelle j’avais grandi alors que j’aimais toujours dessiner… Je voulais donc écrire et dessiner des comic books, mais je ne savais plus quoi en faire.

MLG : Vous a-t-il fallu bien du temps avant de « trouver » votre style?

Seth : Oui! Il m’en a fallu beaucoup! Je crois que lorsque j’avais 19 ou 20 ans, je me sentais très concerné par la question du style. Je me rappelle que j’y réfléchissais beaucoup; c’est normal et encore aujourd’hui, de jeunes dessinateurs me demandent : « Comment trouve-t-on son style? ». À cet âge, vous croyez que vous le choisissez, mais ça ne se passe pas comme ça : c’est en quelque sorte lui qui vous choisit, plus tard.

J’avais essayé différentes approches et je me rappelle avoir copié de nombreux artistes différents. Jusqu’à un certain point, c’est fascinant de voir comment les choix que vous avez faits durant cette période d’apprentissage, ces choix d’artistes que vous avez copiés, commencent à s’additionner les uns aux autres naturellement. La majorité du temps, personne ne peut plus voir d’où votre style vient. Personnellement, j’ai fait des allers-retours entre Jack Kirby et Charles Schulz, ensuite ce sont les frères Hernandez et Edward Gorey qui m’ont beaucoup influencé. Ces inspirations se sont amalgamées au point où personne ne m’approcherait aujourd’hui en me disant : « Vous êtes un grand admirateur de Jack Kirby! ». Ce n’est plus du tout visible dans mon travail.

Cela dit, ce processus d’apprentissage vous mène quelque part et devient une seconde nature jusqu’à ce que vous vous aperceviez que vous avez trouvé votre style, que vous avez trouvé ce que vous cherchiez. Je réponds à ceux qui me posent la question de ne pas s’en faire : le style « arrivera », ça arrive toujours. À condition de traîner dans les parages suffisamment longtemps, un style va vous coller à la peau et va se développer... Qu’il soit bon ou mauvais! (rires)

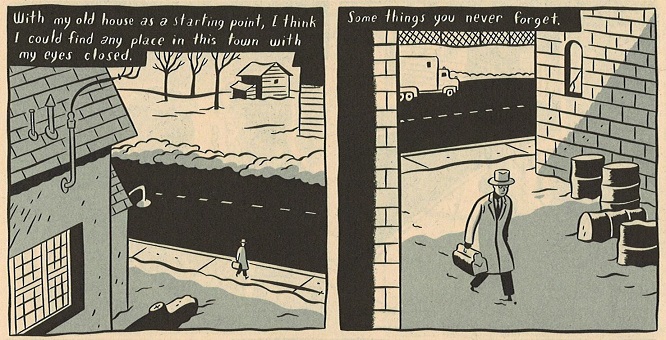

:: It’s a Good Life, If You Don’t Weaken(Seth, 1993-1996)

MLG : Quand vous réfléchissez à un livre, à une séquence ou à une planche, dessinez-vous ou écrivez-vous en premier?

Seth : Je ne pense pas que ça fonctionne exactement de cette manière dans mon cas. Je ne divise pas et ne structure pas dans le détail mes séquences. Jusqu’à un certain point, je dois élaborer une forme de structure pour avoir une meilleure vue d’ensemble, mais je ne réfléchis pas mes récits en termes de scénarisation, voire d’écriture. Je scénarise quelques rares fois, mais la majorité du temps, je réfléchis à partir de mon personnage. Un tel personnage vit dans une maison, puis il y a de la neige, puis il sort faire un truc et puis là je trouve peut-être une conversation, une rencontre. Tout commence par des actions simples. Et ensuite ça se développe : qui est ce personnage? D’où vient-il? Je remplis ensuite la séquence de détails qui se répondent entre eux jusqu’à ce que j’atteigne un point où j’écris les dialogues et la narration. Et encore là, dans cette écriture, je vais écrire en cumulant des détails, en construisant leur cohérence.

Je travaille beaucoup avec des petites notes que je laisse dans mes marges, à l’image d’un scénarimage comme au cinéma où je peux structurer ma séquence jusqu’à ce que je puisse écrire des parcelles de dialogues et les entourer d’un « 1 » – mon premier phylactère. Ça ne m’arrive jamais d’écrire et de dessiner ensuite. Parfois, ma méthode peut changer un peu, mais je vais toujours envisager l’aspect visuel en premier, car je le considère comme un aspect synthétique : je crois que la bande dessinée est un médium visuel et essentiellement narratif et c’est ainsi que je le réfléchis, en assemblant des fragments et des séquences ensemble dans un tout plus grand. Je réfléchis à partir de ces séquences, voire à partir d’un souvenir qui, à son tour, engendre de nouvelles séquences.

MLG : Mais c'est une méthode qui peut vous faire faire faux bond.

Seth : Oui et non. J’ai un projet sur lequel je vais probablement commencer à travailler d’ici l’année prochaine ou la suivante. C’est un projet de bande dessinée sur lequel je planche depuis des années : l’histoire d’un groupe de personnes vivant dans une série de maisons à l’intérieur d’une très petite communauté. À un certain moment, j’imaginais un passage lourdement dialogué avec de nombreuses voix intérieures, avec des gens réfléchissant librement sur leurs vies... Et très récemment, je me suis finalement dit que c’était une idée terrible et elle est passée par la fenêtre. Cette séquence en sera l’extrême opposé et sera composée d’éléments visuels et de très courts dialogues. D’y penser semble avoir réglé bien des problèmes que je croyais avoir et ça, c’est seulement parce que j’ai toujours su ce qu’allait être cette histoire, quelle serait sa structure visuelle. J’avais besoin de transmettre une certaine ambiance, une certaine émotion et j’étais tenté de le faire en oralisant – ce qui est la « méthode » que j’emploie habituellement – alors que la réponse était à l’opposée... Je pense que l’écriture est la dernière étape dans ce processus créatif. C’est le moment où vous mettez le dernier verni communicatif sur la forme la plus simple qu’il y a de narration, une forme qui se résume à : suivre des personnages, regarder ce qu’ils font, etc.

C’est curieux, car il y a une variété d’approches à la narration visuelle et la plus simple est aussi la plus naturaliste; c’est celle où vous suivez les personnages comme si vous étiez un fantôme qui les guettait, en les regardant marcher le long d’un corridor, entrer par une porte, s’asseoir sur une chaise. C’est l’approche plus naturelle de la narration. À l’inverse, l’approche moins naturelle, c’est celle où vous narrez davantage, où vous bondissez d’une époque à l’autre, où vous mettez à profit les ellipses. J’aime cette forme, cette approche diagrammatique. Il y a bien entendu quelque chose de très fort dans une forme plus naturaliste où vous suivez pas à pas le personnage, mais il s’avère que c’est aussi bien plus laborieux parce que vous devez dessiner beaucoup plus.

MLG : Un peu comme le travail qu’accomplit Chris Ware.

Seth : Exactement. Beaucoup de petits bouts de détails et de plus petits bouts de détails visuels interconnectés qui s’adressent au lecteur d’une manière très différente de la prose, du dialogue ou de la pensée rapportée.

MLG : Pour vous, considérant votre affection pour les films de l’ONF et particulièrement pour leurs productions des années 50 et 60, comment vous sentiez-vous à l’idée de faire partie de l’un de leurs documentaires?

Seth : J’en suis très excité et – je l’avoue – très heureux de faire partie du catalogue. Avec beaucoup de choses que j’apprécie dans la vie, je suis toujours à la mauvaise extrémité du catalogue. J’adore le vieux New Yorker et j’ai moi-même dessiné des couvertures pour le magazine dans les dernières années... Mais s’il y avait une grande collection du New Yorker, tous les artistes que j’admire seraient à cette extrémité-là du catalogue et moi je serais ici, tout à l’opposé.

Mais je suis heureux d’avoir fait un film avec l’ONF, parce que j’adore les classiques qu’a produits cette institution. Je crois qu’ils ont fait quelque chose de franchement extraordinaire et, même si j’aime de nombreux films de leurs débuts jusqu’à aujourd’hui, je dois dire que ceux tournés entre 1950 et, disons, 1972, sont magnifiques. Il y s’est fait une quantité impressionnante de cinéma-vérité à cette époque, des œuvres incroyables, des petits miracles de cinéma que nous sommes chanceux d’avoir aujourd’hui. Vous savez, ça me fait même chaud au cœur de voir le mot « ONF » à la fin de Seth’s Dominion. Je me dis : « Wow, c’est aussi de là que proviennent tous ces films que j’aime.

Je ne me fais cependant pas d’illusion. Ce n’est pas la même chose; ce n’est pas du cinéma direct. C’est un documentaire sur moi et il est réalisé de manière totalement différente, mais d’avoir une connexion, même institutionnelle, avec ce corpus qui est si inspirant me fait me sentir bien. Tout ce qui me relie au travail des gens que j’admire me fait me sentir bien. J’aime faire partie d’une tradition... Bien que je sois toujours conscient que je me raconte des lubies et que je ne fais pas vraiment partie d’une quelconque tradition. C’est trop tard pour ça.

:: Seth’s Dominion (Luc Chamberland, 2014)

MLG : Pourquoi avez-vous accepté l’offre de Luc Chamberland?

Seth : En rétrospective, je ne sais pas pourquoi je lui ai dit oui. Environ à la moitié de la production, je regrettais vraiment de m’être embarqué dans le projet. Au départ, je crois que j’ai accepté parce qu’il était très gentil, qu’il semblait réellement intéressé à mon travail, ça me flattait et, surtout, j’ai cru que ça serait facile. Mais plus Luc me montrait des bouts du film, plus je ne trouvais plus l’exercice facile du tout et je n’aimais pas ce que je voyais. Je pensais qu’il viendrait simplement chez moi, qu’il poserait sa caméra et qu’il me filmerait. Puisque je ne suis pas une personne gênée et que j’aime discuter, je me disais que j’allais apprécier ces entretiens... Mais pas du tout. En fait, l’expérience a été assez déplaisante et je sentais que plus il tournait, plus tout ce que je disais était confus, incompréhensible et qu’au final, nous n’allions jamais plonger dans le vif du sujet. Après quelques tournages, j’étais très déprimé parce que je craignais que le produit fini soit terrible... Mais avec le temps, les choses se sont arrangées et j’ai fini par me dire : « ce sera probablement terrible, je réagirai en haussant les épaules en me disant que ça importe peu ». Je l’aurais vécu difficilement et j’aurais espéré ne plus jamais voir ce film.

J’étais surtout inquiet de l’impression que j’allais laisser au spectateur. Je craignais d’avoir l’air stupide ou vain et, lorsque j’ai finalement vu le film (presque complété – je n’ai pas encore vu la version finale), j’étais très reconnaissant que Luc se soit concentré sur ma sensibilité plutôt que sur ma propre personne. En fait, après l’avoir vu une fois, je me suis surpris de voir à quel point je ne me rappelais plus tant de mes paroles que des animations que Luc a faites. Je crois qu’il a fait un très bon travail pour extirper d’un paquet de dessins et de croquis de si belles séquences animées. À un certain moment, j’ai eu un mauvais pressentiment, mais Luc a réussi à tirer son épingle du jeu et il m’a impressionné. Il a créé une sensibilité dans ces courts-métrages animés qui me rappelle ce que j’essaie de faire dans mon travail de bédéiste.

MLG : Est-ce que ça vous inquiétait que les gens puissent avoir un tel regard sur votre vie personnelle, sur vos méthodes de travail et sur vos passe-temps?

Seth : Pas vraiment. Je ne suis pas très gêné. J’aime être seul, mais je ne suis pas antisocial pour autant. Je préfère néanmoins vivre ma vie sans être en contact avec trop de gens (et même là, ça ne m’empêche pas d’être confortable avec de nombreuses personnes). À vrai dire, le film n’est personnel d’aucune manière que je voudrais qu’il le soit. Je suis ouvert à parler raisonnablement de certains aspects de ma vie et il n’y a rien dans le film qui me rend inconfortable. En fait, j’ai ressenti davantage d’inconfort quand j’ai lu récemment une critique du film où quelqu'un écrivait sur le calvaire que mon père a fait vivre à ma mère. Je me disais « Ouais, c’est vrai et j’ai même écrit sur le sujet », mais d’une certaine manière, lorsque quelqu’un d’autre le dit, ça me met mal à l’aise. C’est la même chose lorsque quelqu’un à l’extérieur de votre famille vient vous dire que votre frère est un idiot. En effet, je sais que mon frère est un idiot, mais personne n’a le droit de le dire sinon moi! (rires)

Ce n’est pas comme Crumb, le film de Terry Zwigoff où là, il y a une approche plus intimiste qui est viscérale et qui s’avère tellement sincère qu’elle en devient respectueuse.

MLG : Si je ne me trompe pas, vous n’aviez jamais prévu de montrer Dominion City au public.

Seth : Exactement.

MLG : Est-ce que la production de Seth’s Dominion vous a influencé d’une quelconque manière à partager cette ville et à en faire une installation?

Seth : C’était environ à la même époque que j’ai rencontré Luc que deux commissaires d’une galerie torontoise sont venus me voir pour me demander de la présenter. C’est sûr que la ville n’était pas destinée directement au public, ça ne faisait pas partie de mon plan. Qu’elle eût été prisonnière de mon sous-sol ou affichée en public, j’aurais été satisfait. En fait, il n’y a rien que j’entreprends qui doit demeurer un secret. Même les journaux intimes que vous voyez dans le film ne sont pas intimes au point où je ne voudrais pas les publier. Ça ne me dérangerait pas si, à la fin de ma vie, ils décidaient de tous les publier, même si ce n’est pas leur fonction première. Pour moi, l’important c’est de travailler, que ce soit pour le public ou pour mon plaisir personnel.

MLG : Pourquoi?

Seth : Je crois toujours que l’important, c’est de travailler parce que c’est en travaillant que le travail trouve sa place. Il y a du travail destiné à être publié; par exemple quand vous travaillez sur un livre et que vous prévoyez l’éditer. Je dois aussi avoir un travail qui m’occupe pour mes propres raisons et qui sera publié – ou non –, mais qui n’a pas été entrepris ou mené pour être nécessairement diffusé. C’est le processus même du travail qui importe, la démarche en elle-même et pour elle-même.

:: Dominion City

MLG : La question semble maintenant inévitable : publierez-vous le matériel tiré de Dominion City? Vos carnets, vos sketchbooks? Votre ville deviendra-t-elle le théâtre d’une nouvelle série?

Seth : Je crois qu’il y aura très certainement un livre qui en sera tiré. J’ai une idée en tête depuis longtemps... L’idée de faire une histoire qui soit simplement de la description narrée. Je sens que je pourrai la faire dans quelques années. J’ai hâte de travailler ce concept. Peut-être que je publierai les carnets de dessins un jour, mais ce n’est pas très important pour moi; du moins, pas autant que de construire la ville et de la rendre de plus en plus claire dans mon esprit. J’aimerais faire une longue et grande histoire de la ville qui se pencherait sur ses plus infimes détails et qui renseignerait le lecteur sur la nature de ce lieu. J’ai un plan. Je sais comment entamer ce projet. Il ne me reste qu’à le laisser aller.

MLG : Un peu comme des tranches de vie organisées...

Seth : Oui! Je crois que si j’en fais suffisamment, ces différents segments s’assembleront naturellement et donneront un livre satisfaisant. C’est quelque chose qui sera meilleur si je le fais de manière spontanée et puisque j’« habite » cette ville depuis si longtemps, je crois qu’il s’agira d’un travail très instinctif.

MLG : Cette minutie me rappelle que vous semblez passionné par le design et plus particulièrement par le design dans l’édition. Qu’il soit question de votre travail ou encore de la réédition complète des Peanuts de Charles Schulz. Espérez-vous instituer chez votre lecteur un sentiment de préciosité par ce design si détaillé? On sait que vous êtes vous-même un grand collectionneur...

Seth : En effet, mais je ne crois pas que je réfléchisse au lecteur lorsque je travaille ou lorsque je fais du design. Je pense d’abord à moi-même.

J’apprécie la beauté et l’aspect contemplatif de la vie. Je crois qu’il y a une quantité astronomique de choses magnifiques dans le monde et je suis reconnaissant d’avoir pu les expérimenter, de les avoir vues, qu’elles soient des films, des livres ou des objets du quotidien. J’apprécie énormément l’idée de la beauté et je veux la perpétuer. Je crois évidemment que la beauté continuera toujours d’exister, et ce, peu importe la forme qu’elle prendra... Quant à moi, je ne suis peut-être pas équipé pour produire dans ces nouvelles formes d’expressions…

Vous savez, je suis très relié à une culture prédigitale. Comme tout le monde, je sais raisonnablement ce que l’on retrouve dans le monde numérique et je sais que de belles choses y ont déjà été produites... Mais ce ne sera pas pour moi. Je suis clairement quelqu’un qui est intéressé par les objets physiques, par les espaces physiques et, évidemment, par l’imprimerie. J’aime les livres et ça m’attriste de voir que les livres disparaîtront graduellement de notre quotidien. Il me paraît très étrange qu’une forme millénaire, qui semblait à l’abri de tout danger dans mon adolescence, voire dans ma vingtaine et ma trentaine, devienne bientôt obsolète.

Cependant, je ne crois pas que les livres disparaîtront de mon vivant, mais ils ne seront plus la source d’information principale des gens (et ça m’attriste d’autant plus qu’il y a une immense différence à lire sur du papier au lieu de lire sur un écran). Je n’ai jamais lu un livre numérique – je ne peux même pas me l’imaginer et ce n’est pas une forme qui m’intéresse –, mais je sais que c’est ainsi que de nombreuses personnes liront dans le futur; c’est même difficile d’imaginer que les gens liront encore des livres si c’est ainsi qu’ils doivent les lire!

Je crois que nous sommes tous de notre propre temps. Et c’est pour ça que je ne pourrai pas travailler avec ces nouvelles formes. À l’époque, les graveurs sur bois aussi ont dû accepter que leur art allait disparaître et qu’ils allaient disparaître avec lui. Nous restons toujours collés au monde que nous connaissons. Il y a d’ailleurs une ligne dans le A Christmas Carol de Charles Dickens où le vieux marchand Fezziwig dit : « L’argent ce n’est pas tout », ce à quoi l’autre personnage lui répond : « Si la vie n’est pas une question d’argent, alors c’est une question de quoi? ».

« Vous savez c’est une question de quoi? lui répond Fezziwig, c’est une question de préserver un mode de vie qui nous semble signifiant et d’accepter que si nous devons mourir avec ce mode de vie, alors ainsi soit-il. » Ça résume un peu ce que je ressens. J’aime les formes traditionnelles, les « vieilles » formes, et je m’y consacre. Ça ne m’empêche pas de reconnaître que ce n’est probablement pas la direction vers laquelle la culture se dirige.

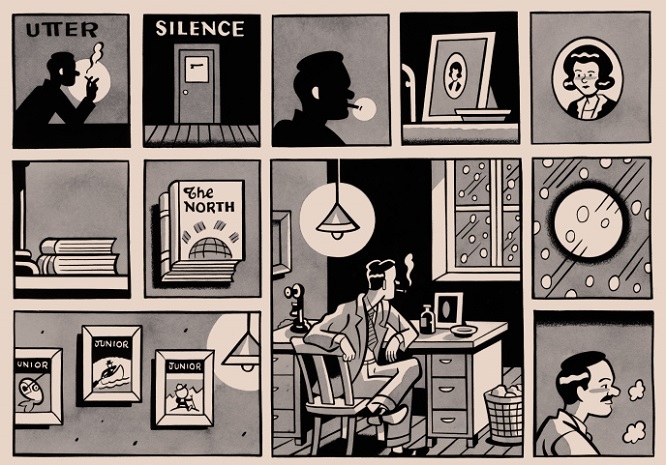

:: The Great Northern Brotherhood of Canadian Cartoonists (Seth, 2011)

MLG : Est-ce que la mélancolie que nous retrouvons dans votre travail est davantage une nostalgie du passé ou une peur du futur.

Seth : C’est un peu des deux. Récemment, j’étais avec un ami de ma femme nous parlions de je ne sais plus trop quoi et je lui ai dit : « Non, je ne vis pas dans le passé » et il a dit : « Il me semble que lorsque tu parles du passé, tu en parles avec mélancolie et lorsque tu parles du futur, tu en parles avec appréhension ».

« Je crois que tu m’as parfaitement compris », lui avais-je répondu.

Je n’y réfléchis pas de manière si « carrée », mais je crois que c’est vrai dans mon cas. Je ne veux pas vivre dans le passé, mais ça ne m’empêche pas d’y penser constamment. Je ne suis pas suffisamment idiot pour croire que je voudrais vivre en 1940 ou en 1975. Je reconnais que regarder vers l’arrière est une expérience très différente de la réalité du passé... Et c’est précisément ce regard vers l’arrière qui m’intéresse – je ne sais pas si tout le monde est comme ça –, mais je crois que je suis bien plus connecté à un monde imaginaire prenant racine dans mon passé que les autres peuvent l’être. J’y pense constamment et tout ce dans quoi je m’implique est, d’une manière ou d’une autre, relié à ça et je crois – sans vouloir entrer dans la psychologique du dimanche – que cette expérience me vient d’avoir grandi avec ma mère, avec cette relation très singulière où il ne semblait y avoir dans le monde que nous deux.

J’y réfléchis constamment. Dès que je suis perdu dans mes pensées, je réalise que tous les livres que je lis sont à propos du passé... Je vis définitivement dans un monde qui lorgne vers le passé et je suis tout à fait conscient que là où va la culture n’est pas un endroit où je voudrai être. Je crois que la mélancolie qui émane de mon travail est l’expression d’avoir l’impression constante que quelque chose est en train de disparaître. J’en parle toujours à ma femme et elle doit être exténuée d’avoir ces conversations, mais je sais aussi que certaines choses se fanent et disparaissent pour de bonnes raisons.

Je n’ai pas de lubies face au passé, à savoir qu’il serait « supérieur » au présent, mais ça ne m’empêche pas de trouver que certaines choses étaient nettement plus intéressantes jadis qu’elles ne peuvent l’être aujourd’hui (et vice-versa!). Plus vous vieillissez, plus c’est difficile de ne pas se créer une idée romantique du passé et de l’époque dont vous provenez, comme si elle était plus justifiée, plus intéressante. On essaie toujours de défendre les temps d’où l’on vient. Quant à moi j’essaie d’être juste, de ne pas juger les nouvelles générations sur leurs actions ou leurs goûts...

J’essaie aussi de ne pas rendre mon travail trop mélancolique, même si je crois que c’est mon approche naturelle. Je ne suis peut-être pas trop nostalgique du passé, mais je suis certainement trop impliqué dans le passé. Je ne veux pas vivre en 1945 ou en 1975 – notre époque est la plus belle. C’est ce que je fais là, en ce moment. C’est toujours « aujourd’hui » que je suis plus heureux que je ne l’aie jamais été. Je vis donc en me rappelant que ce que j’aime disparaît ou meurt. Ça m’accompagne. Lorsque je marche à Montréal, je m’émerveille de tel ou tel bâtiment de 1935. C’est ça qui m’intéresse, qui me fascine et qui aromatise tout ce que je réalise.

:: It’s a Good Life, If You Don’t Weaken (Seth, 1993-1996)

MLG : Ne craignons-nous pas le futur parce qu’avec le passage du temps, nous voyons aussi le passage de notre propre vie?

Seth : Ça fait partie de ce sentiment, c’est sûr. Je suis aujourd’hui bien moins anxieux à l’idée de disparaître que je ne pouvais l’être auparavant. Lorsque j’étais plus jeune, cette idée me terrorisait. À un certain moment cela dit, je suis devenu tout à fait confortable avec l’idée qu’un jour, je n’existerai plus. Je crois qu’après un certain temps sur la Terre, on devient naturellement fatigué, particulièrement en vieillissant, en devenant plus régulièrement malade, en regardant nos parents partir... Mais en ce moment, je suis extrêmement heureux et je prendrais bien quelques siècles de plus!

Vous voyez, lorsque j’étais dans la vingtaine, je me sentais très concerné par l’idée qu’un jour mon identité cesserait d’exister. Je n’aimais pas les religions orientales parce qu’elles mettaient généralement de l’avant le fait que le soi n’était pas important... Mais pour moi, ce soi était tout ce qu’il y avait d’important! J’avais passé tout ce temps à me définir un personnage, à me définir une identité! Je ne voulais pas la perdre! (rires)

En vieillissant, on commence à se dire que de se perdre soi, ce n’est peut-être pas une si mauvaise idée. Le soi est une torture, quelque chose que vous trainez partout où vous allez. Alors de fusionner avec l’infini ou, plus probablement, de cesser d’exister complètement, c’est peut-être une bonne chose…

Je crois que ce qui m’effraie encore du futur, ce n’est plus tant la mort que l’idée de vivre dans un monde qui ne m’est plus du tout familier. L’artiste canadien Thoreau MacDonald, dans un de ses journaux, citait un vieil homme; je paraphrase : « Lorsque vous devenez vieux, vous réalisez que le monde dans lequel vous mourez n’est plus le vôtre ». Durant le 20e siècle, cette réalité est devenue plus vraie que jamais, même en franchissant le cap des 40 ans. Le monde est aujourd’hui si différent de celui d’il y a quelques décennies. Imaginez alors à 80 ou à 90 ans... La culture populaire, pour ceux qui vieillissent, les laisse toujours perplexes. Les jeunes générations, pour ceux qui vieillissent, les laissent toujours confus. Les véhicules, les machines, tous les déphasent.

MLG : Vous parlez beaucoup de la mémoire et du rapport que vous entretenez avec vos souvenirs. Craignez-vous qu’ils puissent faillir à restituer la réalité, craignez-vous qu’ils puissent vous mentir?

Seth : Je suis d’accord avec vous à 100 % : les souvenirs sont complètement artificiels. Ce qui est curieux avec les souvenirs, c’est que plus ils vous absorbent et moins ils s’avèrent des reflets précis du réel. Plus vous retournez dans vos souvenirs et plus vous les polissez. Ceux que j’ai de mon enfance sont aujourd’hui complètement déformés. Ils sont probablement la saveur de ce qui a pu se produire ou de ce que j’ai pu ressentir à une certaine époque, mais ils ont été méticuleusement usinés par mon inconscient. Je ne fais pas confiance aux souvenirs pour leur précision factuelle, mais je crois qu’ils sont extrêmement importants sur un point de vue identitaire, parce qu’ils vous définissent en ce qu’ils sont les fragments de mémoire auxquels vous décidez plus particulièrement de revenir.

Parfois, les souvenirs vous trahissent parce que vous ne pouvez simplement pas vous rappeler de tout et que nous n'avons tous qu’un précieux petit entrepôt de mémoires auquel nous revenons en les renforçant. Quelques fois, il vous arrivera de voir un souvenir refaire surface et vous vous direz : « Ah! J’avais complètement oublié ça ». C’est toujours une expérience intéressante parce qu’elle vous donne cette impression d’un sentiment fantomatique qui vous surprend, qui vous traverse et vous fait prendre compte que tout ce que vous imaginiez de votre identité ou d’une certaine période ne peut être construit d’une manière aussi immuable que vous le croyiez. Ou peut-être que c’est quelqu’un qui vous racontera un souvenir et vous donnera ainsi un morceau de votre passé... Vous pourriez donc dire que je suis intéressé par l’idée de la mémoire et de la relation que nous entretenons avec elle, mais que je ne m’intéresse pas à l’idée d’une vérité passée qu’elle nous apporterait.

MLG : En règle générale, les films contemporains ne semblent pas en mesure de transmettre une impression tangible et réellement sensible du passé. Pensez-vous que la bande dessinée le peut encore? Pensez-vous qu’elle le doit encore?

Seth : Je crois que la bande dessinée est un bon médium pour gérer et exprimer tout ce qui est intangible. Je ne crois que le cartooning devrait être soumis au dessin réaliste, du moins pas au sens littéral. C’est un médium basé sur l’utilisation des symboles et, comme avec la prose – même si vous pourriez dire que la bande dessinée est plus représentationnelle que la prose puis qu’elle s’exprime visuellement – je pense que vous pouvez dessiner une histoire se déroulant en 1975 sans vous inquiétez d’y incorporer tous les détails de l’époque. Selon moi, ce qui est essentiel au dessin de la bande dessinée tourne autour – encore – de la mémoire et de la sensation.

Le cinéma est tellement un grand médium, tellement rempli de possibilités et en même temps tellement spécifique. Ce que je veux dire c’est que lorsque vous regardez un film, vous vous empêtrez facilement dans les détails et les erreurs décoratives. C’est peut-être aussi pourquoi le cinéma peut raconter si bien les histoires qui nous sont contemporaines alors qu’il a un grand historique de films d’époque douloureux et remplis d’imprécisions. Au fil du temps, vous vous rendez néanmoins compte que la mémoire des gens s’évanouit et que nous ne savons plus exactement ce qui était vrai ou faux. Lorsque vous regardez un film de 1940 qui se déroule en 1850, vous réalisez nettement moins que tout est faux.

:: George Sprott (Seth, 2009)

D’une certaine manière, dans la bande dessinée ça n’importe pas que les coiffures des personnages soient anachroniques, que les automobiles ne soient pas exactement de la bonne année. C’est un langage plus épuré avec un si petit attirail de trucs et d’outils à partir duquel vous pouvez créer. Je crois que la bande dessinée est parfaite pour raconter des histoires intérieures ou qui mettent en valeur l’intériorité des personnages, même si l’angle d’approche de ces récits peut parfois se situer à l’extérieur des protagonistes. Il y a quelque chose avec cette intériorité qui se donne à lire qui rappelle la bande dessinée elle-même : c’est une expérience qui se vit seul à seul avec l’auteur. Vous ne pouvez pas lire une bande dessinée à haute voix à quelqu’un d’autre. Vous pouvez. Mais généralement ça ne fonctionne pas très bien ou du moins, cela fonctionne moins bien que si vous lisiez de la prose à autrui.

Il y a quelque chose de très direct dans cette relation avec le lecteur, avec cette responsabilité qu’il a de décoder le langage de la planche en solitaire. C’est une des plus grandes forces de la bande dessinée. Son habileté à communiquer des émotions intérieures est fascinante. Jadis l’on croyait que sa plus grande force était d’être en mesure de raconter des histoires fantastiques et surnaturelles, mais je crois qu’il s’agit plutôt d’offrir au lecteur une voie vers une certaine forme d’introspection, d’abord parce que c’est un langage simple et limpide, ensuite parce que son usage de si peu de mots la rapproche de la poésie plutôt que du roman. Ce n’est pas une forme qui transmet si bien une narration à grand déploiement, mais c’est la forme qui peut transmettre de la manière la plus sensible l’expérience du quotidien.

* Image d'entête utilisée avec l'aimable autorisation de Seth.

|

envoyer par courriel |

| imprimer | Tweet |