:: Hommage à JLG par Jimmy Beaulieu (2022)

OLIVIER ASSELIN

Deux ou trois choses...

Certes, le cinéma de Godard est difficile. Il est à la fois obstinément avant-gardiste (il critique les formes traditionnelles et cherche constamment à réinventer le cinéma) et désespérément mélancolique (il critique aussi les formes actuelles et regrette un cinéma mythique, qui n’a peut-être jamais existé). Il est souvent négatif, il procède par négation dialectique : le récit est suspendu, la synchronisation défaite, le montage discontinué, la pensée décousue, au profit du fragment et d’une structure simplement additive, qui frôlent parfois le solipsisme. Paradoxalement, ce cinéma est aussi l’œuvre d’un moraliste, un brin moralisateur, sentencieux même (il apprécie les aphorismes). Bref, malgré tous les moments de grâce, de génie, d’amour et d’humour, dont il est ponctué, il boude souvent son plaisir — et le nôtre. Mais, au-delà de tout cela, le cinéma de Godard — chacun de ses films et tous ses films — nous rappelle que « tout est permis ». Il a pris des libertés extraordinaires à l’égard des normes du récit filmique, pour interroger partout la continuité, à l’égard des normes de la production, pour mettre en question la centralité du scénario et l’« étapisme », à l’égard du cinéma argentique, pour explorer d’autres technologies, la vidéo, la télévision et le numérique, à l’égard de la bien-pensance, pour aborder encore et toujours la question politique. À chaque fois qu’une « monoforme » s’impose — comme celle du cinéma classique jadis, comme celle de Netflix aujourd’hui — il faut retourner à Godard, revoir ses films, réentendre sa voix (tellement touchante), pour se rafraichir le regard et l’écoute, et rouvrir le champ des possibles.

:: Histoire(s) du cinéma (1989-1999)

SERGE CARDINAL

Nous n’étions que trois dans la salle de cinéma improvisée. Comment la rumeur était-elle parvenue jusqu’à nous, je ne m’en souviens pas, mais, une chose est certaine, nous savions qu’il fallait absolument voir Nouvelle Vague (1990), le dernier film de Jean-Luc Godard. J’étais étudiant en cinéma, et j’essayais d’être un apprenti cinéaste ; j’étais l’un des responsables du ciné-club, et j’avais réussi à mettre la main sur une copie du film. J’étais assis contre le mur du fond, mais j’étais au milieu du film. Entendez-moi bien, je ne veux pas dire que je vivais l’une de ces plates expériences immersives : j’étais au milieu du film comme on est au milieu de la coupe délicate d’une planche de bois ou au milieu d’un problème de logique. À la fin de la projection, Marie-Josée avait bondi et, d’un geste vigoureux de sa main contre sa cuisse, elle avait signifié que, pour une fois, un film nous donnait envie de travailler — elle était déjà une vraie peintre. Stéphane-Denis avait l’expression tendre de celui qui vient de se rendre compte qu’il avait bien raison de croire à ce qu’il croyait depuis toujours — il était déjà un vrai directeur photo. Pour ma part, je venais certes de faire l’apprentissage accéléré d’un procédé de montage correspondant à ma sensibilité — mettre une voix contre un son sur un mot dans une image —, mais je venais surtout de découvrir que j’étais un orphelin, survivant d’un monde qui n’avait jamais eu lieu ou qui n’avait pas encore eu lieu ou qui n’aurait pas lieu. Que ce sentiment complaisamment romantique soit aujourd’hui encore le mien, c’est un problème auquel seul le personnage de Ginny dans Some Came Running (Vincente Minnelli, 1958) peut donner une réponse.

Quelques années plus tard, Marie-Josée allait m’accompagner en repérage dans les paysages du Bas-St-Laurent : je serai admiratif de sa manière de saisir une lumière par la fulgurance de trois traits de crayon, et de sa façon de jeter couleurs et papiers au fond de la voiture ; Stéphane-Denis planterait éventuellement sa caméra devant les mêmes paysages, mais comme s’il avait toujours déjà vu ces roseaux pliés par le vent, ces vagues s’échouant sur la berge. À eux deux, ils incarnaient la double temporalité constitutive des plus belles images de Godard : éclair et tonnerre. Aujourd’hui encore, il m’arrive en classe de citer de mémoire des passages de Nouvelle Vague : « — C’est la même chanson qui recommence : de nouveau, on nous propose le futur. — Soyez tranquille, la solution est utopique. Regardez bien autour de vous : qui ? qui ? mais qui aime la vie ? » ; et j’offre dix points à celui ou celle qui saura me dire de quel film est tiré ce dialogue. À ce jour, aucun moteur de recherche n’a permis à un étudiant ou à une étudiante de gagner dix points. Est-ce cela que mon ami Philippe veut dire quand il me répète qu’il y a encore de très grands films, mais que le cinéma ne fait plus partie de nos vies, de notre vie en commun ?

À l’occasion d’un autre tournage, une collaboratrice avait exprimé sa détestation de Godard ; sans doute avait-elle la désagréable impression qu’on était en train de l’imiter, alors que je cherchais plutôt à prendre le relais de Gilles Groulx ; j’aurais sans doute pu lui répondre en citant cette célèbre formule de Godard — « C’est la marge qui tient la page » —, mais je ne la connaissais pas ; j’ai plutôt cherché à lui expliquer comment il avait su imposer dans l’espace public une façon de faire des films et d’en parler qui dégageait pour tout le monde une marge de manœuvre : ça nous donnait le courage de défendre nos idées, même les plus conventionnelles. Je ne crois pas qu’elle m’ait écouté jusqu’à la fin de mon raisonnement. Remarquez que son attitude n’était pas condamnable : il faut certainement apprendre à se méfier de Godard et à détester certains de ses films pour en aimer vraiment d’autres. J’ai mis du temps à y arriver, mais j’ai pu compter sur Godard lui-même pour atteindre à la vraie reconnaissance : un soir, je n’ai pas compris ce que je faisais là avec des lunettes en carton sur le nez, et j’ai pu refaire le classement de ma collection de ses films. Mais, pour aimer Godard, il faut surtout trouver le moyen de s’éloigner de celles et ceux qui ont fait de ses films les signes mondains de leur distinction, qui transforment la charge politique de ses films en une métaphysique dont la pauvreté est adaptée à l’entretien des loisirs révolutionnaires de leurs salons. « — Comment ne voient-ils pas que seul un penseur manuel peut interpréter un film de Godard. — Un pianiste ? — Un musicien, oui. Un menuisier, aussi. » C’est Stanley Cavell qui m’a permis de prendre cette saine distance ; je le cite de mémoire (votre moteur de recherche préféré vous mènera peut-être dans le bon livre, à la bonne page) : « Les films de Godard me procurent le sentiment que les choses me sont montrées telles qu’elles sont (injustes, aliénantes, réifiées, etc.), mais depuis la position de quelqu’un qui est incapable de voir qu’il en est aussi au moins en partie responsable. » Les zélotes de Godard me procurent le même sentiment. (Mon ami Martin m’écrit à l’instant : il vient d’apprendre la mort de Godard ; il m’offre ses sympathies. On ne s’est pas vu depuis deux ans ; on ira prendre un café bientôt. Je me suis demandé si l’un de nous deux allait refaire un film un jour, si nous allions refaire un film ensemble — c’était tout de même l’un des plus grands concepteurs sonores au Québec — ; je pense que c’est à cette responsabilité qu’il s’élevait, que cette posture éthique creusait sa distance avec Godard, et qu’elle a fini par creuser aussi sa distance avec les milieux du cinéma.) J’ai sous les yeux une très belle photographie ; elle est reproduite dans JLG par JLG (1994) : Godard vient de remettre à Clint Eastwood un César honorifique ; ils se tiennent par la main, ils se sourient, d’un sourire timide et pourtant narquois. Cette photo me fait sourire à mon tour : c’est un sourire de bonheur.

:: Jean-Luc Godard remet un César honorifique à Clint Eastwood lors de la 23e cérémonie des Césars (1998)

MARCEL CARRIÈRE

Je n’ai jamais eu d’interaction avec Jean-Luc Godard, mon rapport à lui est générationnel. Jean-Claude Labrecque par exemple a passé quelque temps sur les plateaux de Godard, à observer comment travaillait son directeur de la photographie Raoul Coutard. Quand Godard est venu dans le nord, en Abitibi, à Rouyn-Noranda, j’étais absent aussi. Et quand il est venu au festival de Serge Losique, j’étais aussi absent. J’ai vu certains ses films ; certains étaient un peu des nullités, puis d’autres de très grands. Chose certaine, nos méthodes et celles de Godard ont été développées en parallèle. Quand on a démarré le cinéma direct avec Michel Brault et Les raquetteurs (1958), Godard n’était pas encore dans nos parages mais nous avons certainement fait avancer chacun à notre manière des façons de tourner qui étaient portables. Pendant que j’inventais un micro sans fil qui passait par une bande FM, Godard a commencé un cinéma portable, de fiction mais de cousinage avec le direct tout de même. Il a fait sa propre révolution pendant que nous faisions la nôtre.

:: Raoul Coutard et Jean-Luc Godard sur le tournage de À bout de souffle (1960)

MIRYAM CHARLES

Le français est la langue que je maîtrise le mieux. La langue dans laquelle je m’exprime tous les jours. Mes premiers mots. Mes premières joies. Mes premiers amours et mes grandes tristesses. L’histoire et le cinéma. L’histoire du cinéma.

En français.

L’histoire du cinéma et ses grands maîtres.

Qui perdurent dans le temps.

Avec le temps.

Ce que je retiendrai du cinéma de Godard est que je peux retourner au langage.

Le mien. Celui qu’on ne peut pas m’enlever. Cette langue qui ne vient pas d’ici. Une langue que je parle très peu au quotidien. La langue de mes parents, de mes ancêtres. La langue de la révolution.

Ce que je retiens du cinéma de Godard est qu’il n’est jamais trop tard pour apprendre à parler sa langue.

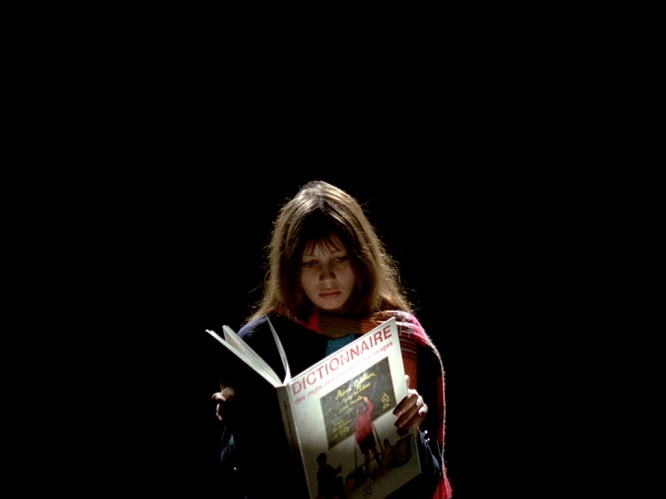

:: Juliet Berto dans La chinoise (1967)

LOÏC DARSES

« Si Dieu existe, qu’aimeriez-vous, après votre mort, l’entendre vous dire à vous, Jean-Luc Godard ? »

— C’est pas trop tôt, mettez-vous là. »

Je remercie l’algorithme savant de YouTube de m’avoir proposé, par un dimanche pluvieux (et à quelques heures à peine de la date de tombée du présent texte) une entrevue long format du regretté cinéaste avec Bernard Pivot à l’émission Bouillon de culture, datant de 1993 — et où on peut notamment entendre cette pépite à la fois pince-sans-rire et surtout assez emblématique du personnage qu’était Jean-Luc Godard.

Dans le même entretien d’ailleurs, voulant rassurer un homme las, mais lucide quant à son statut de légende parfois « mal connue » du cinéma, Pivot s’épuisait ainsi en conjecture pour réaffirmer aux yeux du principal intéressé Godard l’importance de son propre legs cinématographique : « Si demain vous décédiez, la presse du monde entier dirait : “C’est l’un des plus grands cinéastes du 20e siècle qui vient de mourir” ; c’est évident, vous le savez… »

Puis à Jean-Luc Godard de répondre, du tac au tac et avec tout le sérieux du monde : « Mais ils n’ont pas vu les films. »

Et peut-être n’avait-il pas tort…

On a tous, à un moment ou à un autre, vu Godard. Mais avons-nous tout vu Godard ?

En tout cas, l’invitation est désormais lancée. Merci pour (tout) le cinéma, JLG.

:: Jean-Luc Godard sur le plateau de Bernard Pivot (Bouillon de culture, 10 septembre 1993)

SOPHIE DERASPE

Je me méfie des cultes voués à un artiste, qui s’apparente dangereusement à un dogmatisme religieux. Il existe par contre des œuvres fondatrices dans mon petit répertoire personnel. À bout de souffle (1960) est l’une de celles-là : un cinéaste qui assume ne pas savoir tout à fait ce qu’il est en train d’inventer, avec des acteurs à faire tomber en amour, qui s’abandonnent à une caméra et à un montage tout aussi libre. J’étais totalement, et peut-être comme jamais auparavant, investie dans un film, délicieusement amoral, qui me regardait en pleine face. De ces films qui donnent envie de faire du cinéma…

:: Jean Seberg et Jean-Paul Belmondo dans À bout de souffle (1960)

RENAUD DESPRÉS-LAROSE

Arrières petits-enfants de la nouvelle vague, nous voilà orphelins. Le fil est-il définitivement cassé ? Accrochés aux épaules de Godard, il y a bien sûr des centaines d’exégètes et quelques émules à travers le monde... mais combien sont-ils à le prendre vraiment au sérieux ? Dans quel embarras nous mettent encore aujourd’hui certaines de ses affirmations en apparence énigmatiques ou présomptueuses, comme par exemple celle-ci : « Le cinéma a tout juste rempli 15 ou 20% de ses potentialités (...) Si le cinéma avait fait ce qu’il devait faire, je suis convaincu qu’on aurait réglé le problème du cancer. » Le cinéma qu’on pourrait faire et qu’on ne fait pas, Godard — c’était sa grande affaire — en avait le pressentiment. Son cinéma n’accomplit pas tant le projet qu’il en porte la trace et le désir : sans relâche il nous donne des leçons : quoi faire, quoi ne pas faire. Ses films sont de mauvais parents : « Fais ce que je dis — fais pas ce que je fais. » Faute de mieux, ce sont aujourd’hui parmi les meilleurs que nous puissions avoir.

Quant à Godard l’homme, qu’il fut tour à tour (ou tout à la fois) égocentrique et généreux, mégalomane et humble, stratège et sacrificiel, tragique et burlesque, trouble-fête et accompagnateur, fils à maman et parrain attentionné, grave et espiègle, drôle et sérieux, frêle et méchant... Bref, un salaud au cœur d’enfant, capable de violence comme d’une grande sensibilité, cela va sans dire... mais ne se conçoit pas toujours aisément. Le cas échéant, on gagnera peut-être à découvrir (parmi mille autres choses) la manière dont il se prête en toute humilité aux jeux d’Anne-Marie Miéville dans deux des magnifiques films de cette dernière : Nous sommes tous encore ici (1997) et Après la réconciliation (2000).

:: Jean-Luc Godard et Aurore Clément dans Nous sommes tous encore ici (Anne-Marie Miéville, 1997)

DENYS DESJARDINS

Pour le plaisir, il m’arrive souvent de partir avec ma caméra sur les traces de personnages qui ont marqué ma vie. Ce fut le cas avec Jean-Luc Godard, alors que je me suis lancé À bout de souffle à sa recherche me prenant sans doute pour un agent spécial en mission tout droit sorti d’Alphaville (1965) avec la ferme intention de retrouver cet homme de lettres qui avait le don de transformer les mots en images. Vers la fin de sa vie, Godard était devenu « l’ermite de Rolle », une petite ville du Canton de Vaud en Suisse où il s’était installé sur le Chemin des petites buttes refusant toute forme d’entrevue. En quelques mots, mon aventure a pour origine un court métrage de 10 minutes commandé à Godard en 1982 par la ville de Lausanne en Suisse qu’il a finalement intitulé Lettre à Freddy Buache. À lui seul, ce film est une leçon de cinéma et résume admirablement bien l’esprit et l’œuvre de Jean-Luc Godard qui est un artiste complexe et contradictoire qui ne réalise pas de films « sur » commande. Réalisé par le porte-étendard de la politique des auteurs, ce film « sur » la ville de Lausanne est devenu un film « de », car Jean-Luc Godard réalise uniquement des films « de ». Retenez la leçon ! Toujours est-il que ce film m’a conduit de Serge Losique à Montréal, en passant par Boris Lehman à Bruxelles, avec un arrêt obligé par les Cahiers du cinéma à Paris, lieu de naissance de Godard et de la Nouvelle Vague, jusqu’à Lausanne pour rencontrer et filmer le fameux Freddy Buache, fondateur de la Cinémathèque Suisse, grand ami de Godard, JLG pour les intimes. De Lausanne, j’ai pris le bateau jusqu’à Rolle sur les rives du Lac Léman pour rencontrer Godard. Je me garde de vous raconter ici la fin de ce film qui verra peut-être la lumière un jour sous le titre Lettre à Jean-Luc Godard. D’ici là, je vous invite à découvrir la leçon de cinéma que Godard nous a léguée.

:: Eddie Constantine et Anna Karina dans Alphaville (1965)

SIMON GALIERO

À rebours de la réputation qui lui est faite j’ai toujours trouvé une chaleur chez Godard, par ses films autant que dans ses entrevues. Chez lui, je vois une apparence de controverse et de contresens visant moins à nous subjuguer par une subversion programmatique — à laquelle aspirent tant les élites culturelles à renfort de slogans attendus ou de soucis de distinction — qu’à nous désengourdir pour mieux nous replacer dans une quête de vérité : remise à plat de questions simples, essentielles, que nous n’osons pas ou plus nous lancer entre nous, mais que tous se posent. Le tout avec cet art de Godard de nommer les choses ; nommer comme on peut dire voir et écouter. Que ce soit par l’entremise du dialogue émouvant entre Karina et le philosophe Brice Parain à la fin de Vivre sa vie (1962), ou au micro de Serge Daney et de Noël Simsolo, rompus à sa dextérité, Godard nomme, dénomme, surnomme, renomme. Par ses tacles, ses feintes, ses passes, toujours un souci de jeu et de précision pour saisir et faire saillir ce qu’est une jeune femme, un vieux philosophe, un désespoir, un amour, un film, un public, un média, une époque, une guerre, une industrie, un mot ou une image. Qui, désormais, pour faire brûler à l’échelle universelle d’un art et d’un siècle autant de ces grands et petits feux qui pouvaient nous faire voir, interroger, agir ou reconnaître ?

:: Anna Karina dans Vivre sa vie (1962)

SYLVAIN L’ESPÉRANCE

Chaque plan de Godard (image et son) est un élan vers la vie qui fait naître en moi un intense désir de tourner/monter. C’est cet appel-là que je retrouve dans le texte qui suit, un des plus beaux écrits sur le cinéma, préfigurant ses films des vingt dernières années. Il faut l’entendre le dire à la fin de Scénario du film Passion, réalisé en 1982 [visible ici].

Et maintenant, t’es dans la région centrale

Tu peux inventer la mer, la page blanche, la plage

Tu peux inventer la mère

Elle t’attend

Tu es son enfant

Tu peux retourner chez elle

elle te tend les bras

Tu peux tout lui dire

Et voici la lumière

Voici les soldats voici les patrons voici les enfants

Et voici la lumière voici la joie

Voici la guerre voici l’ange

Voici la peur

Et voici la lumière

Voici la blessure universelle

Voici la nuit

Voici la Vierge voici la grâce

Et voici la lumière

Et voici la lumière et voici la lumière

Et voici le brouillard

Et voici l’aventure et voici la fiction

Et voici le réel

Et voici le documentaire et voici le mouvement

Et voici le cinéma

Et voici l’image et voici le son

et voici le cinéma

Voici le cinéma voici le cinéma

Voilà le travail.

:: Isabelle Huppert dans Passion (1982)

:: Jean-Luc Godard dans Scénario du film « Passion » (1982)

KY NAM LE DUC

S’il y a plusieurs Godard, le seul que je connaisse a pris sa retraite après mai 68. C’est-à-dire hier, dans notre monde sisyphéen. Ma rencontre avec l’œuvre s’est faite dans un cadre institutionnel ; passage obligé de l’étudiant de cinéma. Mais je réalise que Godard doit être trouvé, déterré, jamais imposé. On devrait cacher ses films, l’enlever de tous les corpus, le mettre à l’index. Des spectateurs libres pour un cinéaste libre ; le réel sens de son travail loin des sentiers battus, tout le contraire du mythe qu’il est lui-même devenu. Lui rendre hommage serait alors de l’oublier ; il ne nous doit rien. Et cet affranchissement est le plus beau cadeau qu’il nous ait fait.

:: Juliet Berto dans Le gai savoir (1969)

JEAN PIERRE LEFEBVRE

Décembre 1968. Godard était redescendu de son infructueuse chasse aux capitalistes en Abitibi. C.R., un ami responsable de son agenda, me téléphone de Montréal en début d’après-midi : « Je t’amène Godard pour souper. » Marguerite, ma compagne d’alors, prépare deux tartes aux poireaux à la hâte. Il se met à neiger. À poudrer. Première vraie tempête de l’hiver.

À l’époque, de Montréal il fallait environ 70 minutes pour se rendre chez moi. Le temps passe. Nous nous inquiétons. Nos invités arrivent après deux heures de route pendant lesquelles Godard dit avoir eu la peur de sa vie. Il déteste l’hiver et le froid. De quoi avons-nous parlé avant de nous mettre à table ? Un seul souvenir précis : je lui mentionne que certains critiques m’ont accusé d’avoir copié Les Carabiniers (l963) en tournant Le Révolutionnaire (1965), mon premier long métrage. Or je n’avais pas vu son film. « Heureusement pour vous, c’est un mauvais film. » Or il reste un de mes favoris avec À bout de souffle.

Le moment venu, nous nous mettons à table. Le jeune fils de Marguerite insiste pour apporter les deux tartes aux poireaux. Faux pas : une des tartes s’effoire sur le plancher. « Ne vous en faites pas, je n’aime pas les poireaux. » Heureusement, nous avions du fromage, du pain, de la salade et du vin.

Au cours du repas, Godard me demande combien avait coûté Il ne faut pas mourir pour ça (1967) pour lequel les Cahiers du cinéma s’étaient enthousiasmés. « 54 000 $. — C’est bien, très bien. Le cinéma coûte trop cher. Il faut faire des films qui ne coûtent pas cher si on veut rester libres. » Sinon, c’est le vent d’hiver qui a le plus souvent pris la parole.

Et nos invités sont repartis dans la tempête en début de soirée.

:: Patrice Moullet dans Les carabiniers (1963)

CATHERINE MARTIN

Pas juste une image, une image juste. Aphorisme de JLG, presque une devise pour les cinéastes qui cherchent à donner du sens à leurs images.

Godard a vécu sa vie en offrant son éloge de l’amour, sa vague nouvelle et au socialisme, son film. Il nous a donné à voir notre musique, ses histoire(s) du cinéma, il a fait ses adieux au langage pour terminer son œuvre par un livre d’images. Toujours inspirant, toujours lucide, toujours visionnaire de l’état du monde. Ses films nous rappellent la puissance de l’art cinématographique et nous disent la foi qu’il avait en son mystère.

:: Éloge de l'amour (2001)

SAMER NAJARI

Confidence : personnellement, je me sens plus proche du cinéma de Jean Eustache que de celui de Jean-Luc Godard. Celui-ci était un penseur, un avant-gardiste, un révolutionnaire à tous les niveaux. Mais à mon humble avis, son cinéma sortait de son intellect. Il y a peu de place à l’émotion dans le cinéma de Godard. Il se peut que je me trompe. Ceci étant dit, j’ai un immense respect pour la personne iconoclaste que fut Godard dont j’admire surtout l’insolence face à l’ordre établi. Il faut surveiller les nouvelles venant du firmament. Une nouvelle vague risque d’y ébranler l’ordre divin. Ça sera très curieux de regarder ce que Godard fera dans l’au-delà !

:: Claude Chabrol et Jean-Luc Godard dans les bureaux des Cahiers du cinéma (1959)

JULIE PERRON

En 2000, je réalise mon premier film sur la visite de Jean-Luc Godard en Abitibi en décembre 1968. Les photos et les sons du photographe Guy Borremans témoignent de ce micro-événement pour la postérité et c’est grâce à sa collaboration que je réalise le film. Mes rencontres avec les protagonistes qui entouraient l’illustre cinéaste en cet hiver 68 m’apprennent qu’après avoir ouvert les portes de la télévision locale, Godard quitte Rouyn-Noranda en catimini. Mais son pavé dans la neige laisse des traces. Ses compagnons de voyage restent à Rouyn et sympathisent avec les étudiants et mineurs québécois en grève. Ils réalisent une expérience de télévision libre qui initie le plus grand projet de média communautaire en Amérique du Nord.

Toute sa vie, Godard a filmé et parlé plus fort que les autres, cultivé son esprit de contradiction et voulu nous empêcher de tourner en rond en formulant des aphorismes pour nous faire réfléchir. À l’image de sa visite éclair en Abitibi, son œuvre et ses prises de paroles ont permis à des générations de cinéastes de s’introduire au-delà des portes qu’il défonçait. À nous aujourd’hui de laisser ces portes ouvertes : Godard est mort, vive le cinéma libre !

:: Mai en décembre (Godard en Abitibi) (Julie Perron, 2000)

MITCHELL STAFIEJ

J’ai un vif souvenir de l’époque où je travaillais au Blockbuster ; il y avait une jeune personne, clairement aussi intéressée que moi par le cinéma, qui rentrait et demandait des suggestions. Je la dirigeais toujours vers Godard. Je ne sais pas pourquoi. Je n’arrive pas à trouver la raison. Ce que je sais, c’est que l’inspiration que me procuraient ses films quand j’étais jeune était contagieuse. Je voulais partager ce secret que j’avais découvert. Godard, c’était ce secret. C’était un trésor. On dira ce qu’on voudra à propos de son œuvre… je sais seulement que j’aimerais pouvoir oublier la présence du public comme il le faisait. J’espère avoir la chance de faire du cinéma jusqu’à ma mort, comme Godard. Repose en paix.

:: Le livre d'image (2018)

« ...et même si rien ne devait être comme nous l'avions espéré, cela ne changerait rien à nos espérances. »

— Jean-Luc Godard, Le livre d'image

|

envoyer par courriel |

| imprimer | Tweet |