Panorama-cinéma célèbre l'Halloween comme il se doit et pour ce faire, nous nous sommes livrés à l’exercice infernal qu’est de produire une liste de films. Nous souhaitions à tout prix sortir des habituels palmarès des meilleurs films d’horreur et voulions éviter de choisir les films habituels, classiques ou cultes, qu’on retrouve souvent dans les nombreuses listes à ce sujet. Nous nous sommes donc plongés dans nos souvenirs cinéphiliques pour y puiser quelques traumas d’enfance, des films oubliés, des étrangetés vues trop jeune à la télé et quelques VHS qui dormaient encore dans le placard. Aussi hétéroclite cette liste puisse-t-elle, les films qui la composent ont tous en commun d’avoir marqué nos esprits à un moment ou un autre. Voici donc nos suggestions de treize films pour l'Halloween.

THE LEGEND OF HELL HOUSE

John Hough | Royaume-Uni | 1973

Assurément dans les meilleurs films de maison hantée aux côtés de The Haunting, The Changeling ou autres Poltergeist, The Legend of Hell House est surtout le produit de la rencontre de talentueux artisans du cinéma: John Hough à la réalisation suivant son très bon Twin of Evil, Richard Matheson au scénario qui adapte son propre roman Hell House, des acteurs de premier ordre allant de Roddy McDowall à Pamela Franklin, ainsi que deux génies de la BBC Radiophonic Workshop, Delya Derbishire et Brian Hodgson, qui apportent leur dose d’inquiétante étrangeté avec des expérimentations sonores qui parcourent le film. Mais son principal atout est bien sûr la maison, gothique à souhait, qui sert de lieu unique où se déroule ce huis clos atmosphérique.

Tout s’amorce lorsqu’un milionnaire (Roland Culver) intéressé par la possibilité d’une vie après la mort décide d’engager différentes personnes afin de tester sur quelques jours une maison dites hantée, afin de prouver ou d’infirmer la présence d’esprits en ces lieux. Cette équipe est composée d’un parapsychologue plutôt sceptique (Clive Revill), de sa femme (Gayle Hunnicutt), d’une voyante (Pamela Franklin) et d'un médium physique (Roddy McDowall) étant le seul survivant de la dernière expérience occulte faite dans cette maison plusieurs années avant. La demeure en question aurait appartenu à un certain Belasco, pervers notoire qui aurait fait subir de nombreux sévices à ses victimes qui auraient tous péri entre les murs de sa grande maison. Le film détaille les sept jours de ses expériences qui mèneront à détecter certaines présences spirituelles, révélant ainsi des détails sur ce qui s'est déroulé autrefois dans la maison Belasco. Comme le décrit le personnage de McDowall au début du film, cette maison est imprégnée des actes de sadisme, de bestialité, d’abus de drogue, de vampirisme, de cannibalisme et de nécrophilie. Le sérieux avec lequel le tout est traité et la maîtrise de Hough à mettre en scène des présences non-visibles évitent au film de tomber dans le ridicule et le rend efficacement terrifiant. Le directeur photo Alan Hume utilise admirablement la caméra pour capturer visuellement la maison sous ses angles les plus angoissants. Même si le film a son lot de scènes sanglantes, Hough mise plus sur la suggestion que la démonstration et arrive à nous foutre la trouille avec un film d’horreur intelligent.

Avec le temps, le film aura réussi à se faufiler là ou on ne l’attend pas puisqu'on peut entendre de nombreux extraits du film dans divers samplings de pièces musicales des permiers albums du groupe canadien Skinny Puppy. Il a aussi frayé son chemin jusque dans une adaptation (non-officielle) qu’on retrouve dans les numéros 34 à 37 de la série de comic book de Marvel Werewolf by Night. (David Fortin)

WEREWOLF OF LONDON

Stuart Walker | États-Unis | 1935

Chef-d’oeuvre méconnu de la Universal Horror, germe inaugural d’une branche lycanthrope que viendront solidifier le Wolf Man de George Waggner et sa distribution toute étoile en 1941, Werewolf of London exhibe déjà allègrement tous les traits distinctifs de la série, mais aussi quelques tropes futurs du film de loup-garou : décors exotiques baignés de lumière diffuse, flores féériques sous verrières victoriennes, trucages visuels naïfs et scènes de transformation dantesques, quiproquos tragiques, amours jalouses et gags cinglants. Partie intégrante du chaînon manquant élaboré par Carl Laemmle Jr. entre l’expressionnisme allemand crépusculaire et la comédie hawksienne naissante, le film bénéficie à la fois d’une mise en scène efficace et économe qui fait la part belle au potentiel narratif des éclairages, et d’un rythme haletant ponctué par un barrage incessant d'échanges savoureux entre vedettes enfiévrées, capables tour à tour des plus poignantes prouesses mélodramatiques et d’un hilarant cynisme à l’égard de l’aristocratie londonienne. Un pur artéfact cinéphilique, qui non seulement sert d’assise à l’iconographie lycanthrope au cinéma, mais aussi d’inspiration pour l’irrésistible tube de Warren Zevon, sur lequel Tom Cruise vainc joyeusement Moselle dans une scène mémorable de Color of Money (1986). (Olivier Thibodeau)

THE EVIL

Gus Trikonis | États-Unis | 1978

Au début des années 1980, Télé-Métropole (le « Canal 10 ») nous offrait des Nuits de films d’horreur. Je n’avais pas encore dix ans (et j’avais tout de même la permission de rester scotché devant le poste). C’est là que j’ai vu un des films qui allait me traumatiser à vie et s’imprimer en moi de la façon la plus durable : L’héritage des Vargas (titre québécois du Couloir de la mort, lui-même titre français de The Evil, récemment sortie en Blu-ray d’ailleurs – il est là, sur mon bureau, fraîchement arrivé, encore emballé, impatient de sortir de son boîtier). J’écris donc ceci de mémoire. C’est une histoire assez classique de Maison hantée et d’un groupe de jeunes adultes qui décident de la retaper. Pour avoir une idée de la baraque, il suffira de « googler » : Armand Hammer United World College of the American West. Je trouve qu’elle a la gueule de l’emploi et je frissonne encore en voyant sa tour, son balcon, ses fenêtres et en me remémorant ses chambres, sa salle de séjour… et son sous-sol! Car c’est à la cave que se trouvait ce fameux « couloir » vers les Enfers. L’idée, me semble-t-il encore aujourd’hui, était géniale. Cette maison était hantée parce qu’on avait eu l’insouciance de la construire tout juste au-dessus de la tête du Diable, lequel était campé par un Victor Buono tout de blanc vêtu, joufflu et psychédélique à souhait, qui, entre chaque contrechamp, voyait son visage s’enlaidir par un maquillage un peu gauche qui contribuait (peut-être pour cette raison, d’ailleurs) à le rendre effrayant. Foin du feu et des suppliciés suintants, l’Enfer de Trikonis est blanc, absolument blanc, impeccablement blanc. Immaculé, infini, lumineux et angoissant. Scènes mémorables : la fille qui valse au plafond, le mec qui se coupe la main avec la scie ronde et celui qui, après avoir réussi à sortir, s’enfonce, en riant comme un fou, dans la gadoue. Brrrrr… (Jean-Marc Limoges)

THE X-FILES (série + films)

Création de Chris Carter | États-Unis | 1993-2002, 2016, 2018

Je suis tombée sur The X-Files la première fois complètement par hasard et je suis très rapidement devenue totalement accro. Je guettais chaque semaine l’ouverture musicale si caractéristique avec une trépidation comme je n’en avais pas ressenti depuis au moins une décennie. Tout de suite, c’est le ton, la facture qui m’avaient séduite, tous si différents, si intelligents et si redoutablement novateurs, comparativement à peu près tout ce qui se faisait à la télévision à l’époque. Et si l’heure et le jour de diffusion semblaient aussi absolument casse-cou — le vendredi soir, minuit ! —, la série réussissait pourtant à attirer une foule de téléspectateurs avides, comme moi, d’une émission férocement neuve et électrisante, tant par l’épouvante véritable que semait l’atmosphère troublante de ses épisodes que par l’exquise complexité de son écriture. The X-Files avait beau donner dans l’horreur et la science-fiction — les monstres et les petits gris ! — son approche narrative, c’est-à-dire de la construction d’un récit, allait beaucoup plus loin qu’un simple produit de genre. Et voilà justement pourquoi : The X-Files n’était pas un produit, même si l’émission s’est avérée populaire et diffusée par une grande chaîne américaine en prime time ! C’était plutôt une sorte de laboratoire d’expérimentation télévisuelle, de bouillon de culture savante et populaire, d’exploration d’un rapport égalitaire homme-femme comme on en avait rarement vu à la télévision jusque-là. « José Chung’s From Outer Space », écrit par le génial Darin Morgan, demeure d’ailleurs à mon humble avis non seulement une véritable pièce d’anthologie du genre, mais aussi l’une des meilleures heures de télévision jamais écrite, toutes catégories confondues. À la fois divertissement à l’état pur et métadivertissement réfléchissant à la nature même de la série (et de tous les thèmes qu’elle représente), cet épisode fait montre d’une virtuosité et d’un aplomb exceptionnels dans la scénarisation dont peu d’émissions peuvent se targuer dans l’histoire du médium.

Pour moi, The X-Files est devenu un rendez-vous sacré. Il était hors de question que je rate l’émission. Je coupais court à des soirées, je refusais des sorties pour m’assurer d’être religieusement devant mon poste à l’heure dite. J’en ai converti plusieurs à ce rituel. Nombre de mes amis ont succombé au pouvoir d’attraction irrésistible de Mulder et de Scully. Mais ma plus belle conquête reste sans contredit mon père, lui-même grand amateur de bonne science-fiction devant l’éternel. Sans faute, tous les vendredis (puis les dimanches, quand l’horaire de diffusion a changé), mon père m’appelait à chaque pause publicitaire pour discuter des moments qu’on venait de regarder chacun de notre côté; lui, chez lui; moi, chez moi. Souvent, la sonnerie du téléphone me faisait sursauter, tant la tension accumulée jusque-là dans l’épisode était palpable. Je riais chaque fois de moi-même — et je riais avec mon père de ses questions et théories farfelues à l’analyse de l’épisode en cours. Peu après 1 h du matin, le téléphone sonnait une dernière fois, mon père et moi échangions sur la conclusion de l’émission et nos moments préférés, puis un « Bonne nuit » clôturait nos échanges pour la nuit. Après son décès, en 2003, lorsqu’il m’arrivait de répondre au téléphone après 22 h, j’ai mis longtemps à m’habituer de m’attendre que ça ne soit pas sa voix, au bout du fil. Il est de ces habitudes, de ces attentes, dont il est difficile de se défaire… (Claire Valade)

DRACULA

Francis Ford Coppola | États-Unis | 1992

Je me rappelle exactement du jour où j’ai vu le film le plus terrifiant de ma vie. Je sais aussi qu’il a été diffusé en fin de soirée, sur TQS, le 27 mai 2000. J’avais 10 ans. Je m’en rappelle parce que j’avais décidé d’enregistrer le film, que je l’ai ensuite regardé à répétition durant des années et que toutes les fois où Jonathan Harker et ses compères s’écrient comme des damnés, à fouetter les chevaux de la diligence pendant que le soleil se couche au dessus des Carpathes en pleine poursuite contre le conte au bout de ses forces, un bandeau rouge défile en bas de l’écran. Dernière heure : Maurice Richard est mort.

J’avais depuis peu une petite télévision dans ma chambre, ainsi qu’un magnétoscope. Comme mon père réparait les appareils électroniques, j’héritais des machines orphelines que les clients ne revenaient pas chercher et j’ai fini par enregistrer beaucoup, beaucoup de films. Quelques cassettes vierges (ou négligeables) reposaient sur le dessus de l’appareil, comme des balles bien rangées autour d’une ceinture de fusil. Et puisque cette étrange pochette sans visage humain, ornée d’une gargouille sinistre, m’observait du haut de son « 16 ans et + » bleu chaque fois que j’entrais dans un club vidéo (celui où j’allais souvent louer des films « réguliers », c’est-à-dire la Boîte Vidéo de Ville d’Anjou, qui avait une si belle offre que son marketing m’est resté en mémoire : 3 films, 3 jours, pour 3,33$), j’ai décidé ce soir-là, voyant Bram Stoker’s Dracula apparaître à l’écran, que plus aucune Régie ne me séparerait du secret de cette cassette en pierre.

Comme 10 ans, c’est tout de même un peu jeune pour voir ce film, pour endurer la scène des succubes, de la bête dans le jardin anglais, les multiples décapitations et autres mouvements saccadés par la formidable mise en scène de Coppola qui décide de rendre hommage au cinématographe en même temps qu’il entreprend de faire la meilleure adaptation du gothique littéraire anglais à l’écran, j’en ai cauchemardé des semaines durant, obsédé par la musique, par la perruque de Gary Oldman, les grands mouvements vifs qu’il accomplissait dans sa cape rouge. L’univers de ce Dracula m’était profondément mystérieux, magique, car non seulement l’histoire était effrayante, mais l’image aussi m’était étrangère, avec tous ses iris, ses yeux dans le ciel, cette fumée verdâtre, cette goûte qui tombe vers le haut. C’est bien parce que cette image ne casait avec rien que j’y retournais si souvent, que la noirceur du film se terminait tout de même dans un épilogue heureux, où Coppola filme la beauté se sauver de la laideur et l’absolue cruauté trouver une forme de pardon, ou au moins de compréhension, dans l’amour. Et puisque Maurice Richard finissait toujours par mourir à peu près deux minutes avant Dracula, ça voulait aussi dire que le Rocket et Dracula, en vrais de vrais morts-vivants, retrouvaient la vie chaque fois que je rembobinais ma cassette autant qu’ils la perdaient chaque fois qu’elle se terminait, faisant en sorte qu’aucun autre film n’incarnera davantage la Mort à mes yeux, et donc la Peur. (Mathieu Li-Goyette)

THE HIDDEN

Jack Sholder | États-Unis | 1987

The Hidden, ou une autre enquête de l’agent Cooper avant Twin Peaks. Je dis ça un peu en riant, mais en revoyant le film aujourd’hui il est difficile de ne pas voir les similitudes entre les deux rôles interprétés par Kyle MacLachlan. Ce film semble presque préparatoire à ce qu’il apportera à l’agent Cooper dans la fameuse série de David Lynch sortie 3 ans plus tard. Dans The Hidden, MacLachlan interprète un agent du FBI assigné à travailler avec un flic local pour résoudre des meurtres mystérieux qui occurent depuis peu. Il a déjà l’allure et l’attitude qui feront de lui l’agent Cooper qu’on connait. Mais au-delà de cette observation, The Hidden c’est surtout un de ces films méconnus qui mérite de se faire (re)découvrir.

Découvert tout jeune, le film m'avait marqué par son concept, ses effets spéciaux et sa musique (principalement les tounes les plus rock du premier album de Concrete Blonde). On est dans la logique du « Body snatcher movie » dans lequel une créature peut prendre possession d’un corps humain pour survivre et se dissimuler parmi nous. La créature changeant de corps selon son gré (ou ses besoins), les deux agents auront du mal à suivre sa trace, laissant les cadavres derrière elle et semblant aspirer à se faufiler toujours plus haut dans les sphères sociales menant au pouvoir. La réalisation efficace d’un concept intéressant, le large éventail de personnages bigarrés que la créature nous permet de suivre, ainsi que le mystère qu’entretient le personnage de MacLachlan tout au long du récit élève ce film de série B au dessus de la moyenne du genre et en fait un excellent divertissement, entre sci-fi policière et film d’horreur. À noter que le film a reçu le grand prix au Festival international du film fantastique d'Avoriaz en 1988. (David Fortin)

SWEET HOME

Kiyoshi Kurosawa | Japon | 1989

Avant Cure (1997) et tous les élégants thrillers des années 2000, il y avait Sweet Home, le mouton noir (et pelucheux) de la filmographie du grand esthète Kiyoshi Kurosawa: un film grossier et fantasque dans la plus pure tradition du cinéma d’horreur pop des années 80. Un film de fantômes gore et spectaculaire, débordant d’effets spéciaux flamboyants et de sirop mélodramatique. Du pur bonbon pour les amateurs du genre et une pure surprise pour les admirateurs des seuls Creepy (2016) et Daguerrotype (2016), qui découvriront ici que dans la grossièreté populiste réside autant de plaisir que dans le raffinement auteuriste. Une surprise d’autant plus miraculeuse que la trame narrative s’épanche ici dans l’excellent jeu vidéo éponyme, où le joueur interprète simultanément les cinq protagonistes dans une aventure fabuleuse et méconnue signée Capcom, qui réussit là un rare amalgame entre le RPG moderne, le jeu d’exploration métroidien et le survival horror à la Resident Evil (1996), dont Sweet Home constitue d’ailleurs le précurseur officiel, à découvrir sans tarder pour tous les fans de retro gaming, de Jill Valentine et de Paul W. S. Anderson. (Olivier Thibodeau)

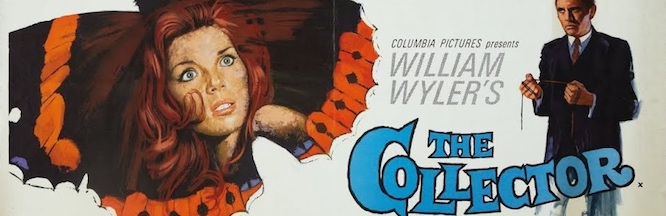

THE COLLECTOR

William Wyler | États-Unis, Royaume-Uni | 1965

Adaptation libre du roman à succès éponyme de John Fowles, The Collector met en scène l’amour obsessif et hermétique d’un psychopathe envers la femme « qu’il aime », alors qu’il l’enlève et la séquestre dans la cave de son appartement jusqu’à ce que mort s’ensuive. Oscarisé pour son classique Ben-Hur, William Wyler a fait le pari risqué de réaliser ce thriller psychologique, prototype du film de serial-killer, tout en y profilant avec maestria le dessein grandiose et pathologique de son protagoniste. Véritable film d’acteurs soutenu par une dynamique ambiguë et nuancée, Samantha Eggar y est bouleversante dans le rôle de Miranda Grey, l’étudiante convoitée, tandis que Terence Stamp, l’interprète du personnage inoubliable et glaçant de Freddie Clegg, ce modeste employé de banque, amateur de papillons, y incarne l’un des premiers serial killer du cinéma. Il est notoire que le film et le livre ont subséquemment inspiré plusieurs tueurs en série, de Ted Bundy à Robert Berdella, en passant par Christopher Wilder, Charles Ng et Leonard Lake. Ce huis clos noir a vraisemblablement son impact sur l’imaginaire collectif. Sans débattre de l’ordre de préséance entre art et hygiène mentale, on peut aisément dire du film qu’il en devient malencontreusement du vrai cinéma de l’horreur. The Collector m’avait pour le moins fortement ébranlée et me semble une excellente alternative au film halloweenesque. (Anne-Marie Piette)

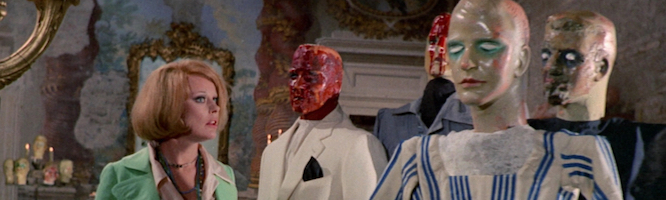

THE HOUSE OF EXORCISM

Mario Bava, Alfredo Leone | Italie, États-Unis, République fédérale d'Allemagne, Espagne | 1975

C’est pendant cette même Nuit de films d’horreur – décidément ! Qui eût cru que les grosses têtes de Télé-Métropole pussent contribuer à ma culture cinéphilique ? – que j’ai vu un autre film dont une scène allait, elle aussi, me traumatiser à vie : La maison de l’exorcisme. Je ne parle pas – que les puristes m’en excusent – de l’atmosphérique et poétique Lisa and the Devil (1972), mais de sa version américaine, remaniée (au grand désespoir du Maestro italien) par son producteur américain, Alfredo Leone. En effet, celui-ci, désirant faire tout son possible pour rentabiliser le film franchement personnel et incompréhensible (et donc : aucunement commercial) de Bava, décide de capitaliser sur le récent succès de The Exorcist (William Friedkin, 1973) et de le faire passer comme un genre de suite. Non seulement change-t-il le titre, mais tourne-t-il de nouvelles scènes avec la toujours « willing » Elke Sommer qui se dévêt pour l’occasion et subira, depuis le lit d’hôpital où on la tient ligotée, un exorcisme qu’absolument rien ne motivait. Le film de Bava était déjà difficile à suivre; imaginez-le maintenant entrecoupé de scènes complètement déconnectées de sa trame narrative éthérée. La Lisa en question – qui trouvait, en quelque sorte, son double dans la défunte Elena qu’idolâtrait l’ancien amant impuissant dont elle est captive – est encore dédoublée ! Pendant que l’une se perd dans les rues de Madrid et est forcée de souper dans un manoir au milieu de mannequins géants (qui célèbrent la mort de cette femme dont elle semble être la réincarnation), l’autre profère des cochonneries à un curé qui essaie tant bien que mal de ressembler à Jason Miller. Qu’importe ! Ces ajouts nous offrent une des scènes les plus troublantes jamais filmée : Lisa se met à vomir des grenouilles qui croassent dans ce qui ne peut pas ne pas faire penser à la salade de chou du Colonel Sanders. Je n’ai plus jamais mangé chez PFK par la suite. Qui eût cru que les grosses têtes de Télé-Métropole contribuassent aussi à mon éducation alimentaire ? (Jean-Marc Limoges)

DEAD HEAT

Mark Goldblatt | États-Unis | 1988

Ce film se classe décidément dans la catégorie des « spooky-fun-movies » qui se regardent généralement bien en gang. Par « spooky-fun » j’entend ces films qui mélangent (pas toujours si bien) horreur et comédie. Ils sont parfait pour ouvrir une soirée de visionnage halloweenesque sur un ton plus léger avant de laisser place aux « films de peur » (on pourrait voir dans cette fausse catégorie des films tels Monster Squad, Hausu ou même Evil Dead 2). J’y vais aussi avec un brin de nostalgie pour ce film qui a un peu marqué ce genre de visionnement lorsque j’étais jeune ado, car si on le découvre aujourd’hui, il est possible que ça passe moins bien. Mais laissez-lui sa chance, car il l’a mérite. Pour améliorer l’expérience, il est important de laisser sa logique de côté et de se laisser porter par la vibe décontractée de ce faux film de zombies. On est en fait ici dans une version zombifiée du buddy-cop-movie. À cet effet, le titre de la version française (titre sous lequel j’ai découvert le film et qui m’a toujours plus accroché que Dead Heat) place les cartes sur la table : Flic ou Zombie (même si il n’y a pas d’ambiguité à savoir si notre héro est l’un ou l’autre... IL EST LES DEUX).

On suit donc un duo de flics, Roger Mortis (presqu’un jeux de mots), interprété par Treat Williams ; et Doug Bigelow, interprété par Joe Piscopo (je sais, je sais, mais laissez-lui aussi sa chance à ce pauvre Piscopo) qui enquêtent sur des vols de bijouterie commis par ce qui semble être des zombies (je sais, je sais, mais restez avec moi). Malheureusement, cette enquête les amène à fourrer leur nez là où ils ne devraient pas (essentiellement chez le villain d’office, Vincent Price) et Roger y perdra la vie. Mais, coup de bol, il réssucitera éventuellement grâce à un procédé que je ne vous dévoilerai pas et pourra donc, avec son ex-collègue, poursuivre l’enquête sur le mystère de sa propre mort. Le seul problème (non, il y en a beaucoup) est qu’il n’a que quelques jours pour la résoudre puisque son corps commence déjà à se décomposer. Avec un ton vacillant entre le sérieux et l'absurde, des moments d’action dignes des films policier de l’époque, des effets spéciaux surprenants et une attitude à la rigolade, on peut au moins donner au cinéaste (plus souvent monteur, comme sur Terminator 2) d’avoir eu l’audace de se lancer dans un mélange improbable d’idées scénaristiques (à notre plus grand bonheur ou malheur, selon l’humeur). On est donc encore dans la série B, mais si l'on accepte le délire, il y a beaucoup de fun à se faire en compagnie de ces flics-zombies. Les courageux auront même droit à des scènes mémorables, telle qu'une attaque de canards-laqués-zombies, du foie de veau sautant au visage d'un flic, un vague hommage douteux à Casablanca, et une pléthore de blagues idiotes livrées par un Joe Piscopo survolté. Un film hybride vous dites? (David Fortin)

FANTASIA

Disney (segment de la Nuit sur le mont Chauve réalisé par Wilfred Jackson) | États-Unis | 1940

Je ne suis pas une grande fan de films d’horreur et peu de choses me terrifient vraiment au cinéma. Mais s’il y a une chose qui me fout la trouille instantanément, peu importe le contexte, ce sont des personnages dont les yeux s’allument comme des lanternes. C’est complètement absurde, irrationnel, je le sais, mais n’est-ce pas là la définition même d’une phobie ? Ne me demandez pas de regarder Village of the Damned, ces charmants enfants blonds aux yeux trop brillants me rendent hystérique juste à les regarder en photo. Un jour, j’ai fini par comprendre d’où venait cette peur irrationnelle : Fantasia. Eh ! oui. Qui eût cru qu’on puisse être glacée d’effroi par un film de Disney ? On se rappelle tous de Fantasia pour Mickey apprenti sorcier aux prises avec une armée de balais déchaînés, pour ses hippopotames en tutus, pour sa bucolique Symphonie pastorale — mais il y aussi pourtant une effrayante Nuit sur le mont Chauve… Et c’est cette image du terrible démon aux yeux jaunes se déployant de la montagne qui est restée gravée dans ma tête, laquelle a transformé cette image insidieusement au fil des ans, sans que je le réalise, en peur insensée d’une paire d’yeux allumés. Fantasia est le premier film que j’ai vu dans ma vie. Mon père m’avait emmenée au défunt Séville, à l’ouest du centre-ville. J’avais à peine 2 ans et j’ai dormi presque tout le long de la projection. Mon père me réveillait périodiquement pour les meilleurs moments. J’ai revu le film à de nombreuses reprises dans ma vie, mais je demeure persuadée que c’est mon souvenir de ce tout premier visionnement qui est resté ancré dans ma mémoire, à mon insu — ces yeux en feu du Diable du mont Chauve — pour enfler démesurément jusqu’à devenir ce qu’il est aujourd’hui : une terreur irraisonnée. Soyez avertis, parents : pour tout fantaisiste qu’il soit, ce Fantasia peut laisser des traces indélébiles sur vos sages petits innocents impressionnables… (Claire Valade)

INTRUDER

Scott Spiegel | États-Unis | 1989

Il existe un million de façons ennuyeuses de filmer un supermarché, et une poignée de façons astucieuses, réunies triomphalement dans cet étrange et fascinant slasher prolétaire. En effet, bien que l’architecture lisse de la Mecque alimentaire moderne ne serve généralement qu’à connoter l’aliénation bourgeoise, celle des Stepford Wives (1975) par exemple, qui dans l’ennuyeux film de Bryan Forbes finissent tragiquement par y échouer, elle incarne ici l’aliénation ouvrière, celle des petits travailleurs qui gravitent anonymement dans leur orbite, servant en outre de matériau friable pour l’ingénieuse mise en scène du roturier Scott Spiegel (proche collaborateur des frères Raimi devenu aujourd’hui tâcheron de série B). Qu’on se le dise, la légitimité d’Intruder tient donc principalement à son caractère populaire, évident dans la caractérisation de ses héros en cols bleus, et dans la multiplication d’exécutions vicieuses perpétrées avec les outils du commerce (couteaux, scies à viande, compacteur à déchets, piquets à notes…). Évident aussi dans l’exiguïté des lieux de tournage, et l’ingéniosité subséquente dont fait preuve le réalisateur pour en extraire, via son impressionnant arsenal de prises de vue, tout le potentiel expressif, conviant le spectateur à un cauchemar d’autant plus claustrophobe que la nature carcérale des lieux trouve ici son reflet dans la nature carcérale du labeur quotidien et des relations conjugales, apanage de ces pauvres âmes qui, loin des antres suburbaines et des forêts caducifoliées d’usage, s’évertuent toujours précairement dans l’ombre. (Olivier Thibodeau)

LE DÉMON DANS L'ÎLE

Francis Leroi | France | 1983

C’est au début de l’époque des VHS que je me suis farci – disons-le d’emblée – ce petit bijou de film d’horreur honteusement méconnu encore aujourd’hui. Il faut dire que ce film commence avec deux « strikes » : c’est un film d’horreur français (alors que la France n’était aucunement connu pour ses films d’horreur : on pense plutôt, pour cette époque, aux comédies déjantées mettant en scène Louis de Funès ou Pierre Richard) et c’est un film de Francis Leroi (plutôt connu pour ses films porno dont les titres font saliver : Bas noirs et cuirs vernis, Ma mère me prostitue, La pension des fesses nues, L’infirmière n’a pas de culotte, Lèche-moi partout… et j’en passe !). C’est d’ailleurs entre deux films de fesses qu’il réalise, contre toute attente, ce captivant (et unique) film d’épouvante mettant en scène, d’ailleurs, une femme, femme qui n’aura rien de soumise, qui n’assouvira aucun fantasme masculin et qui ne se foutra pas à poil sans raison aucune. Car le personnage central de ce Démon dans l’île est une femme forte, moderne, audacieuse, une professionnelle, médecin de surcroît, admirablement campée par une Anny Duperey au backstory complexe et étoffé. Jouxtez-la de Jean-Claude Brialy dans le rôle du « Mad scientist » et vous augmenterez la curiosité dont ce film doit incontestablement faire l’objet. On dit qu’une œuvre est forte (ou réussie) quand elle change notre perception du monde. Affirmons-le, après avoir vu les 15 premières minutes de ce film, vous ne verrez plus jamais vos électros de la même façon. Robot-culinaires, malaxeurs, fours, téléviseurs, ce sont ici les produits de consommation qui se rebellent contre leurs utilisateurs, dans des scènes efficaces au montage fiévreux et à la bande-son assourdissante. Le statement fait mouche. L’apparition du « démon » en question (dont on taira l’identité et la provenance), dans l’ombre, derrière la protagoniste, à la Supérette de l’île, vous glacera le sang. Et la réplique de Brialy, armé de son bistouri, descendant froidement vers une Duperey tétanisée coincée derrière la porte verrouillée du manoir où elle est entrée par effraction – « Laissez-moi vous ouvrir. » – fera sourire les amateurs de mots à double-sens dont seuls les Français ont le secret. (Jean-Marc Limoges)

Panorama-cinéma vous souhaite une terrifiante Halloween !

|

envoyer par courriel |

| imprimer | Tweet |