:: Parellèle Nord (2012) [Félix Dufour-Laperrière]

Le 29 avril au soir, le Cinéma Moderne accueillait le vidéo-club du Vidéographe, qui présentait pour l’occasion un programme intitulé « Premières œuvres ». Le principe de la soirée était simple : on avait ressorti des archives les premiers films d’une poignée de cinéastes connu·e·s, qu’on avait invité·e·s pour discuter dans un cadre décontracté de ciné-club. C’était comme enlever tout le gras subventionnaire des œuvres, revenir à l’essentiel, essayer de retracer le chemin des unes, découvrir le savoir-faire artisanal des autres, tout cela dans un esprit de joie et de convivialité, et un plaisir un peu timide de la redécouverte. C’était surtout l’occasion de revaloriser la collection inestimable du Vidéographe, qui retrouvait alors à l’écran un précieux pouvoir de conjuration.

Le programme contenait des propositions parfois radicales, des visions annonciatrices, des films libres surtout, faits indépendamment, ou à l’université, sans impératif à la performance, sans injonction au formatage. Des idées, des rêves de cinéma. Des rêves qui mènent jusqu’à Cannes, mine de rien — deux des cinéastes sélectionné·e·s, Anne Émond et Félix Dufour-Laperrière, y présentent actuellement leur nouveau film. C’est la découverte d’une sorte de butin archivistique qui ne cesse de donner, qui recèle encore beaucoup d’autres perles, incluant les vieux films d’Ève Lamont et de Pierre Falardeau. La plateforme du Vidéographe (la Vithèque), c’est comme celle de l’ONF ; c’est l’occasion de retourner au début, à l’inspiration primaire du cinéma québécois. C’est un peu moins gratuit que le site de l’ONF bien sûr, mais ce n’est pas pire que les autres plateformes de streaming, qui présentent majoritairement des produits trop lisses, trop consensuels, faits à la chaîne. Parfois, il vaut mieux retourner dans le champ voir les cochons que de regarder les saucisses sortir de la machine…

Deux films de voyage, tournés à 31 ans d’écart ouvrent et ferment le programme : Once You’ve Shot the Gun, You Can’t Stop the Bullet (1988) de Jayce Salloum et En el tumulto de la calle (2019) d’Étienne Lacelle. Visuellement éclaté, balafré de coupes, surchargé d’extraits télévisuels, de fragments d’entrevues et de chansons copyrightées, le premier génère une impression douce-amère de périple, celle d’un film hanté, même par la cantatrice d’Eraserhead (1977), dont le « In Heaven » plane morbidement en arrière-plan. L’image touristique, l’image pittoresque, l’image relaxante d’exotisme occidentalocentriste est teintée de violence, celle du colonialisme et celle des armes, tels qu’en témoignent les murs criblés de balles de Beyrouth, les plans furtifs de flics et les panneaux publicitaires qui partout assurent la mainmise commerciale de l’Empire. Et, comme pour insister sur le caractère indépendant, presque clandestin de la production, une animation Paint superposée sur la mise en garde anti-piratage du FBI nous incite à « Copy this tape! ». Moins mordant, plus exotisant, le film de Lacelle n’en contient pas moins une autre évocation poétique, celle d’une Mexico balafrée par un séisme, doublement endeuillée pour le Jour des morts. Les images tournées en 8 mm, dans un processus d’apprentissage autodidacte visant à pallier le retrait du médium dans le curriculum de l’Université Concordia, sous-tendent un processus de représentation dialectique. Entre les images de fleurs et de décombres, les statues de la Vierge et les couples s’enlaçant, les masques en têtes de porc et les garçons espiègles dans des cercueils, on assiste à une valse entre la vie et la mort, ponctuée par des voix spectrales et des poèmes susurrés sur la bande sonore pour donner un peu de couleur locale.

:: Once You've Shot the Gun, You Can't Stop the Bullet (Jayce Salloum, 1988) [Open Channels]

:: En el tumulto de la calle (Étienne Lacelle, 2019) [Vidéographe]

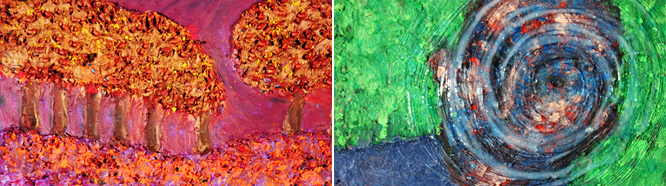

Trois cinéastes expérimentaux·ales déployaient aussi leurs ailes à l’écran : Karl Lemieux, avec The Bridge (1998), Félix Dufour-Laperrière, avec Parallèle Nord (2012), et Alisi Telengut, avec Tengri (2012). Précurseur des expériences matérialistes et performatives qui ont fait la renommée du réalisateur, The Bridge tient moins de l’abstraction picturale que d’un simple impressionnisme narratif. La route et les paysages deviennent le road trip raconté en voix off, les gros plans de l’habitacle deviennent le véhicule, au gré d’images numériques rugueuses qui anticipent néanmoins le leitmotiv westernien, mais surtout l’utilisation de la musique comme charpente expressive de son œuvre. Parallèle Nord est une merveille de simplicité, un film d’horreur en condensé sur la seule image d’une route forestière défilant à l’arrière d’un véhicule automobile, les angles de caméra et la musique (ou l’absence de musique) exprimant tour à tour des sentiments de douce plénitude et d’angoisse oppressante ; l’affinité pour le cinéma de genre que démontrait le réalisateur dans Transatlantique (2014) amorce ici sa germination. La merveille de peinture animée d’Alisi Telengut, Tengri, produit comme film de fin d’études au Mel Hoppenheim School of Cinema, possède déjà des airs de maturité tant la technique est fluide et envoutante, tant les images sont porteuses, tant elles sont gonflées d’un mysticisme vaporeux qui renvoie à la tradition mongole de l’imaginaire auteuriel, évoquant par la même occasion une réflexion sur la planéité du cadre et l’impression de profondeur dans le cinéma d’animation.

Durant la projection, les lumières le long de la rangée se mettent à clignoter. À l’extérieur, c’est l’orage. Benjamin Pelletier, le chargé de programmation du cinéma, est convaincu que tout va sauter — comme à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont — mais ça tient. À l’intérieur, le public reste perplexe un instant, puis repose les yeux sur l’écran sans complément d’enquête. On est bien à l’intérieur, plus besoin de penser au dehors…

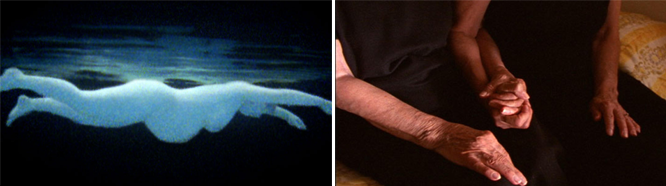

Les quatre autres sélections du programme sont dédiées à des réalisatrices établies désormais, dont le succès d’estime va grandissant. Chloé Leriche, d’abord, qui fait preuve d’une humilité étonnante après l’immense Soleils Atikamekw (2023) en rougissant de honte devant son premier court métrage, L’homme et la fenêtre (2001), où démarrait son apprentissage autodidacte du cinéma. Un petit film qui paraît voyeuriste a priori, jusqu’à ce qu’on réalise que tout est arrangé avec le gars des vues, qu’il s’agit en fait d’un documenteur de quartier, inspiré par Le voleur vit en enfer (1984) et l’espace créatif pourvu par l’aide sociale. La cinéaste d’animation Marie-Josée Saint-Pierre nous propose quant à elle son seul film en prises de vues réelles, Post-Partum (2004), dont le titre réfère à l’expérience de sa propre mère, qui, excédée par ses pleurs, l’a confiée à sa grand-mère deux mois après sa naissance. Touchant et troublant à la fois, le film se présente comme un portrait intergénérationnel d’abandon et de réunion des trois femmes autour d’une expérience commune de la maternité. Plus onirique que ses films suivants, plus abstrus dans l’absence d’une voix off explicative, imbu d’un symbolisme qui touche à une sorte d’essentialisme féminin, à mi-chemin entre la domesticité hantée et la sensualité maternelle, il ne s’agit pas moins de la pierre d’assise d’un cinéma dont le propos s’évaserait tranquillement, en abordant d’abord l’accouchement problématique de la réalisatrice elle-même (dans Passages en 2008), puis les tabous entourant la maternité en général (dans l’éclairant Femelles de 2012).

:: Tengri (2012) [Alisi Telengut]

:: Post-Partum (Marie-Josée Saint-Pierre, 2004) [MJSTP Films]

:: Juillet (Anne Émond, 2006) [La Faction]

Avec Juillet (2006), Anne Émond nous livre une perle méconnue, un film qui jure avec ses autres courts métrages, exhibant une belle esthétique troglodytique et une narration ludique qui tangue vers le fantastique ; c’est une autre histoire de couple, mais sans embâcle mélodramatique ni réflexion familière sur l’incommunicabilité — la barrière de langues nourrit plutôt ici un idéal d’entente tacite teinté d’exotisme. C’est surtout un film où l’on aime se faire monter en bateau, où l’expérience simultanée des deux extrêmes de température montréalais évoque à la fois la puissance thaumaturgique de la narration cinématographique et l’urgence des changements climatiques. La comédienne et cinéaste Alexa-Jeanne Dubé nous propose finalement Scopique (2017), un film conceptuel où des récits dépareillés en voix off accompagnent des plans de drone qui, du haut du ciel, plongent à la découverte de personnages qui, en contrebas, s’adonnent à différents actes sexuels (une baise dans une chaloupe, une pipe dans un stationnement à étages, une orgie dans une mine à ciel ouverte). C’est racoleur, mais jamais de la façon vaine (ou puritaine) du commerce ; le film devait servir d’accompagnement pour la pièce de théâtre Chaloupe écrite et interprétée par Sylvianne Rivest-Beauséjour.

La soirée se termine par un échange entre le public et les quatre cinéastes présent·e·s (Chloé Leriche, Marie-Josée Saint-Pierre, Alexa-Jeanne Dubé et Étienne Lacelle) dont les propos, sincères, se livrent de manière organique — on est dans la flatterie surtout, mais c’est pour mieux protéger des œuvres fragiles, qui, avant d’annoncer de grandes carrières, rappellent surtout le plaisir simple de faire, le plaisir de créer, le plaisir du cinéma. Ça donne vraiment envie de prendre la caméra, de peinturlurer des bouts de pellicule, de se prêter à l’exercice du vidéo-club de nouveau, et de célébrer les diamants bruts tirés des tiroirs à boules à mites.

*Tous les films couverts dans ce texte sont présentement disponibles sur la plateforme du Vidéographe au https://vitheque.com/fr.

|

envoyer par courriel |

| imprimer | Tweet |