|

GEORGE LUCAS ET LA POÉSIE TECHNOLOGIQUE

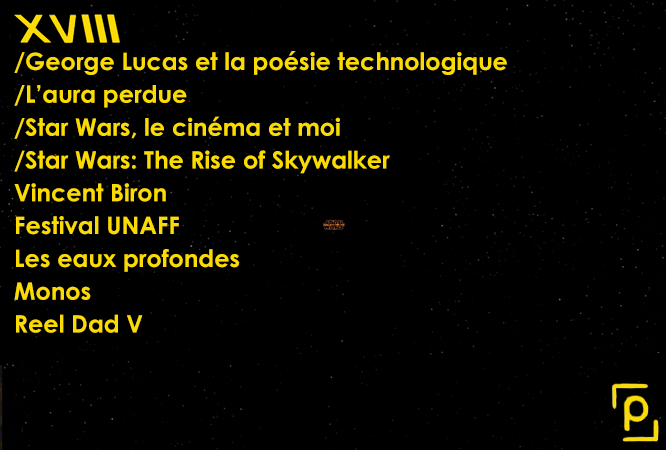

« So you just have to do what's right for the movie, On ne voit jamais de coutures dans Star Wars. Ni de fermetures éclair et quasiment aucun bouton non plus. Les vêtements ne s’enfilent pas, les armures pas plus. Tout le monde est habillé pour son film, scellé par un fixatif de figurine. Les êtres, les objets, les vaisseaux, les bâtiments sont faits d’une intelligence fonctionnelle au mécanisme saillant. Pas de transformation ou d’assemblage, que de l’utilité ou de l’utilité en apparence. Ainsi la technologie renvoie à son usage comme les personnages renvoient à des fonctions archétypales remodelées pour le cinéma : des moines combattants, des princesses espionnes, des cowboys pilotes, les personnages de Star Wars existent au confluent de leurs influences, alignés sur une maximalisation de leur capacité à faire avancer le récit. Pratiquement tous parlent anglais et parlent une langue guindée, alternant entre l’exposition enfantine et un historicisme schématique, répliquant de génération en génération les mêmes principes du bien et du mal à travers deux paradigmes politiques : la République bureaucrate et l’Empire despotique (alors que la dernière trilogie est fautive d’avoir échoué à établir le sien). Ces paradigmes, s’ils ont déjà été responsables dans les antépisodes d’une politisation plus ou moins laborieuse, s’avéraient surtout être l’indice d’une époque à décoder, d’un récit transhistorique à sonder afin de raffiner l’efficacité du récit, le contextualiser dans une mythologie. C’est d’ailleurs là que Star Wars trouve sa véritable identité, dans une tension entre l’efficacité et la contextualisation politique, entre l’aventure et le mythe, avec comme résultat une forme cinématographique foncièrement épique qui appelait tous ces visionnements répétés, stratifiant, attisés par la myriade d’indices, par toutes les allusions, non pas tant de l’ordre du référentiel (comme les easter eggs contemporains) que de l’ordre de la légende, du hors champ, de cette utilité en apparence des boutons sur lesquels on n’appuie jamais. S’il est important de se redemander probablement pour une dernière fois ce qu’est Star Wars, c’est qu’il semble propice, à des fins de nuance, de le faire en ayant aussi en tête les récents de commentaires de Martin Scorsese au sujet de la blockbusterisation du cinéma. Critiqué pour avoir dit des films de Marvel qu’ils étaient semblables à des parcs d’attractions, Scorsese a vu ses amitiés avec Steven Spielberg et George Lucas pointées comme une sorte d’incohérence majeure. Après tout, ne sont-ils pas les deux grands responsables de cette mercantilisation outrancière du cinéma populaire ? Alors que Spielberg nous apparaît plus facile à défendre (il s’agit, après tout, d’un très grand metteur en scène dont l’œuvre s’est largement diversifiée avec le temps), il en est tout autrement de Lucas, dont pratiquement toute la carrière semble confinée dans cette galaxie très lointaine. Le fait qu’il soit généralement un piètre dialoguiste (« George, you can type this shit, but you sure can’t say it », lui avait dit Harrison Ford sur le tournage du premier film) ainsi qu’un metteur en scène au style académique n’aidant rien, on semble avoir oublié ses véritables qualités de cinéaste, celles-là mêmes qui participaient à l’authenticité de sa saga d’auteur. C’est mal appréhender la démarche de Lucas que de lui reprocher d’emblée son manque de naturel, d’organicité dynamique. Prenons la seconde trilogie, baroque, folle, mièvre, et qui s’ennoblit d’ores et déjà de l’existence de la troisième. Malgré qu’elle eût sa trajectoire tracée d’avance par le destin d’Anakin Skywalker, ces antépisodes nous montrent Lucas redevenir le cinéaste qu’il avait cessé d’être en 1977. Ayant planché sur des avancées technologiques pendant 15 ans (ILM, THX), c’est par la technologie que Lucas revient au cinéma, et ce à travers une indépendance créatrice qu’il a lui-même orchestrée. Ces trois films, qui vieillissent mieux que n’importe qui ne l’aurait cru, font ainsi le récit d’une quête de maîtrise, à la fois technique et spirituelle, dont l’hubris cause la perte des plus avides, alors que la religion se noie dans son dogmatisme et que la structure démocratique s’effondre dans un populisme précipité. Le renvoi à l’interventionnisme de l’administration Bush répondait par en dessous à celui de l’administration Nixon, qui avait inspiré la trilogie originale, Lucas parvenant, étiré sur deux générations, à montrer des dérives dont la racine du mal trouvait une incarnation en Palpatine, sénateur, chancelier, empereur et maître du mal, dont la position allégorique du marionnettiste patient faisait comprendre, à la fois dans le temps des films et le temps de nos vies, que les mouvances politiques étaient structurées par des cycles historiques. Dans cette seconde trilogie, prenons son « pire » film, Attack of the Clones (2002), dont la sophistication picturale est en soi un projet de cinéma. À travers sa palette de couleurs qui renvoie aux émotions des deux amants dont l’amour fait chavirer la galaxie, Lucas passe d’un bleu royal à des teintes ocre, rouges, articulant la transition du bien vers le mal par la lumière et les compositions entièrement numériques de son film. Premier véritable cinéaste expressionniste du numérique, Lucas pense son romantisme comme dans les années 1920 ou 1930, celui d’un Sunrise ou d’un Iron Horse, où l’amour vient établir des axes entre des opposés (la ville et la campagne, la richesse et la pauvreté) tout en étant le point de bascule entre l’un et l’autre. Ici, l’aventure type de Star Wars est menacée par la romance incroyablement sirupeuse, dans un acte de sabotage dont la mise en scène est consciente : la tension entre le mouvement et la stagnation, entre l’action et l’inaction, vient traverser l’ensemble des situations du film, de telle sorte à ce que la structure narrative et la mise en scène deviennent les premières forces oppressantes d’Anakin, celles qui le prédestinent à la trahison émancipatrice, Anakin aspirant à une liberté d’action et de mouvement que le spectateur connaît d’une part à travers le parcours parallèle d’Obi-Wan, et d’autre part à travers la première trilogie. En rêvant à cette trilogie dont il sera l’antagoniste, Anakin incarne parfaitement le projet rétroactif de Lucas, dont l’intelligence sérielle et mnésique, faite de rappels visuels et sonores, produit des merveilles narratives (c’est aussi pourquoi le meilleur ordre d’écoute reste celui de l’ordre de la production des films). Sous cet angle, il importe assez peu que Hayden Christensen n’ait pas été un grand acteur, puisque le scénario, les dialogues le condamnent d’emblée à une position purement fonctionnelle, comme le catalyseur de l’ensemble des matières de l’expression cinématographique que prend en charge la vision de Lucas. Et comme celles-ci sont définies par son incroyable étendue de moyens numériques, elles sont aussi garantes de sa capacité à les maîtriser ; le rôle de Lucas dans l’histoire du cinéma est incroyablement faustien, reposant sur un pacte avec une image irréelle dont il voulait démontrer l’étendue des manipulations possibles afin d’atteindre une forme de poésie technologique. De l’apparence d’utilité qui enrichissait ses mondes analogiques à l’hubris numérique des antépisodes, le travail de Lucas aura fait preuve d’une inventivité techno-narrative profondément inscrite dans l’histoire du cinéma, dans une lignée de rares créateurs (George Méliès, Segundo de Chomón, Ray Harryhausen, voire Jean Painlevé formeraient les autres figures du Rushmore du cinéma de science et de fiction) dont l’appréciation du travail se bonifie avec le passage des années et la démocratisation de ce feu technique, alors qu’il se retrouve dupliqué ailleurs, partout, sans âme, sans expression, dans une industrie visant globalement le réalisme à tout prix. Jusqu’à preuve du contraire, les amitiés de Scorsese sont tout à fait cohérentes avec ses jugements sévères. C’est donc pour rappeler un peu ce qu’est, pour nous, que cette chose grosse, encombrante et réjouissante qu’est Star Wars, que nous lui consacrons notre dernier numéro de l’année. Alexandre Fontaine Rousseau tire en premier et y va d’un texte sur l’aura perdue à force de franchisation, Claire Valade nous ramène à la sortie du film original à travers les souvenirs de son visionnement au cinéma Champlain en 1977 et je me prononce sur Rise of Skywalker, l’épisode final de la saga. En complément, une entrevue de fond avec Vincent Biron au sujet des Barbares de la Malbaie, un compte rendu de Claire-Amélie Martinant de la première édition montréalaise du festival itinérant des Nations Unies, une critique d’Olivier Thibodeau sur la trouvaille expérimentale Les eaux profondes, une critique de Sylvain Lavallée sur le réputé Monos et, pour vous souhaiter un joyeux temps des Fêtes, une chronique de Francis Ouellette sur le cinéma de père Noël et la fois où il l’a lui-même été….

Mathieu Li-Goyette |

|

envoyer par courriel |

| imprimer | Tweet |