« Même lorsque je vous parles de réjouissances « inférieures » et de réjouissances « supérieures », l'art vous oppose un visage de glace, car il souhaite se mouvoir dans les régions basses comme dans les régions élevées, et il entend qu'on le laisse en paix s'il peut ainsi réjouir les homme. » - Bertold Brecht,

Petit Organon pour le théâtre

L'an dernier, le numéro 111 de

Manière de voir portant sur les « mauvais genres » commençait par le même exergue de Brecht. Si un vaste panorama de cette « basse » culture fut alors fait, il nous importe, à nous ici à l'occasion du huitième anniversaire de la revue en ligne, de revenir brièvement sur la question à quelques jours du début de l’édition 2011 du Festival Fantasia… et du

lancement de notre deuxième livre dirigé par Alexandre Fontaine Rousseau ayant pour sujet le giallo. Cinéma d'horreur italien des années 60 et 70, disons qu'il est logique que nous ayons souhaité le lancer durant le festival (

le 28 juillet prochain dès 17h au Reggies’s Bar du Theatre Hall pour être plus exact). Le sujet, plus encore que l'humanisme d'après-guerre japonais, colle au festival d'une manière qui pourrait pourtant en répugner plus d'un. En effet, les mauvais genres contiennent de mauvais films, des films ignobles comme ceux d'Argento, de Miike, de Waters et non pas des films nobles comme ceux de Fellini, Kurosawa ou Coppola. Le concept de mauvais genres, plus que les autres considérations (lectorat, médium, etc.) est aussi le véritable mouton noir de la critique.

|

|

L'ÉVENTREUR DE NEW YORK et ses couleurs (Lucio Fulci, 1982) |

En effet, ils nous échappent. Trop différents pour que l'on puisse les juger de la même manière que l'on juge Bergman et les autres, ces oeuvres se tiennent dans une autre dimension, difficile à saisir et à rendre compte à l'écrit (c'est qu'il faut bien une salle endiablée du Festival Fantasia pour convaincre celui qui doute de la puissance de divertissement d'un tel film). Ils ont des histoires parfois incohérentes, souvent amorales, voire immorales, de mauvais comédiens, des intrigues surannées et une horde de spectateurs les entourant capable de faire fuir les nouveaux venus. Pourtant, on se dit sans cesse qu'ils sont peut-être plus à défendre que les canons classiques du cinéma, que la poignée d'auteurs formidables encore en activité. Ainsi, il est bien plus amusant d'écrire sur Stuart Gordon que sur Terrence Malick. Mais ça, c'est la maladie du critique, de vouloir défendre systématiquement ce que d'autres peuvent haïr. Il faut croire que le consensus détruirait la vocation, ou du moins, la rendrait des plus ennuyantes.

À cela s'ajoute le blockbuster, celui de Michael Bay, celui de Roland Emmerich. Des films foncièrement mauvais (mais fait avec talent), véhiculant une idéologie complètement patriotique et absurde tant leur ampleur alourdit l'air à la projection. Des oeuvres à gros budgets et à gros box-office, des oeuvres qui oblitèrent la production locale le temps de leurs quelques semaines passées au cinéma. Elles n'ont pas de raison d'être sinon que de justifier l'influence des États-Unis sur le monde, son importance passée et future alors que son industrie met en scène sa gloire dans une série de codes si visibles qu'ils seront compris de tous. Et pourtant, comme on l'a si souvent dit, ce sont ces oeuvres qui procurent parfois les débats les plus intéressants, les réflexions les plus approfondies sur le cinéma et qui, au final, divertissent plus que toutes les autres.

C'est là, par exemple, que l'on voit la lente évolution de la cicatrisation américaine des attentats du 11 septembre 2001. Après le gommage de la séquence mettant en scène le World Trade Center dans le premier volet de la série

Spider-Man (Sam Raimi, 2002), le mise en scène « documentaire » de

United 93 (Paul Greengrass, 2006) et les diverses métaphores pour justifier l'implication américaine au Moyen-Orient (du

300 de Zack Snyder au

Alexander d'Oliver Stone) sans compter les multiples super-héros qui veillent si bien sur la sécurité nationale. Bref, depuis les débuts de la guerre au terrorisme et de la peur de l'anthrax, l'Amérique s'est blindée à l'intérieur de la lubie hollywoodienne. Déjà, dans le troisième épisode de la série

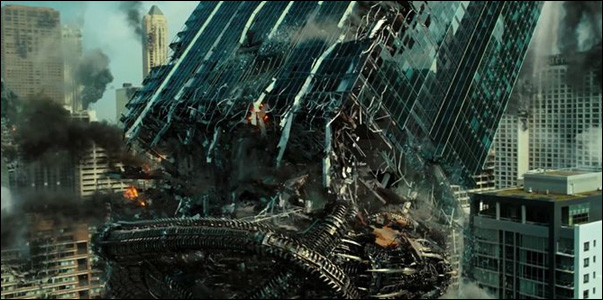

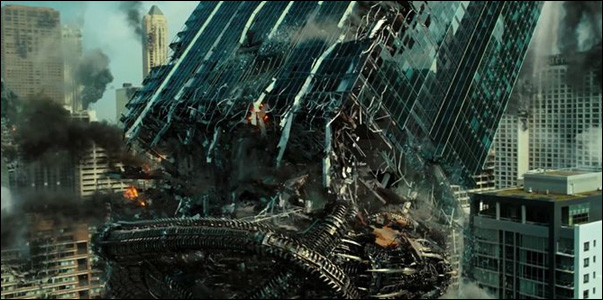

Transformers, la scène de l'immeuble s'effondrant en plein coeur de Chicago, la glissade des survivants comme ceux qui glissaient sur le pont du

Titanic, rappellera l'effondrement des tours. Sauf qu'aujourd'hui, « l'Amérique a l'équipement qu'il faut pour contrer de telles attaques », nous dit Michael Bay. Explosions, ralentis et musique pompeuse, il n'en faut pas plus pour se rappeler que le cinéma est aussi (et surtout) un art de masse et un vacuum de temps libre.

|

|

TRANSFORMERS: DARK OF THE MOON et le syndrome estompé du 11 septembre (Michael Bay, 2011) |

Au fond, parler de mauvais genres et écrire sur les mauvais genres, qu'ils soient mauvais ou « mauvais », c'est d'abord tendre l'oreille à un vaste pan de la contreculture classique, trouver une zone de confort quelque part entre l'underground et le populaire. Après avoir débroussaillé les déchets du chemin, après avoir déterminé, selon des critères plus ou moins personnels, ce qui valait le coup ou non, on parvient à pénétrer un monde où le langage est complètement libre, ou les réelles innovations apparaissent un peu du néant. Simplement parce que si l'on peut dire aujourd'hui que le cinéma d'auteur est un genre autant que le cinéma indépendant de Sundance, il faut se tourner vers les plus obscures tentatives pour prendre le pouls du septième art et voir ce qui évolue ou ce qui stagne vraiment. Ce sont ces perles rares qui doivent être portées au nue, vantées auprès du public qui, s'il n'a pas besoin d'être convaincu de se jeter dans une salle pour assister au spectacle grandiloquent de

Tree of Life, doit certainement être amené par la main dans le sous-sol d'un club vidéo pour y dégoter quelques Mario Bava (ses meilleurs seulement) et y voir là autant de beauté cynique qu'il en aurait vu chez Michael Haneke. Notre deuxième livre a, certes, de cette idée dans le sang. En fait, il sera encore plus énorme et ambitieux que le précédent; c'est dire. L'idée, c'est qu'en pointant du doigt, qu'en accompagnant le cinéphile à travers ce périple, nous pourrons espérer, comme toujours, qu'il saura ensuite exercer son flair sur d'autres courants, d'autres genres maudits. Qui sait, ce spectateur donnera peut-être tort un jour aux discours préfabriqués et à la critique qui s'enlise dans un « cinéma d'auteur avant tout ».