|

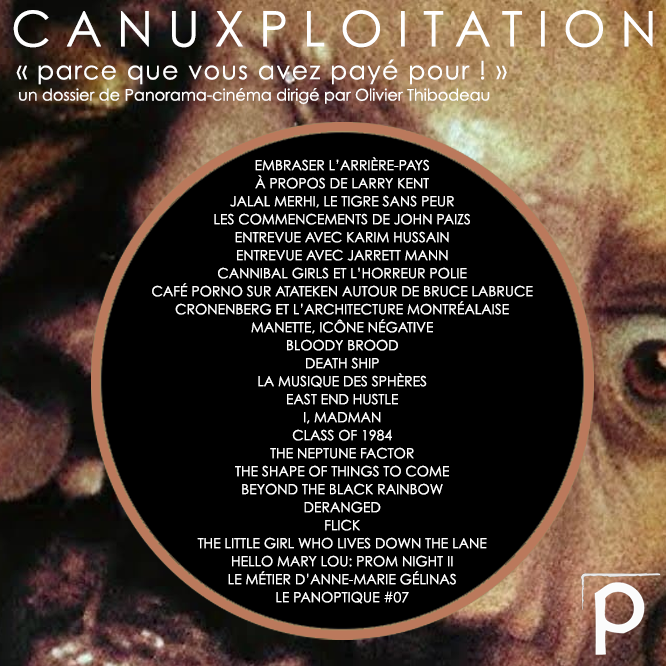

Vous devriez savoir à quel point ces films sont géniaux. Dans un célèbre article intitulé « You Should Know How Bad This Film Is. After All, You Paid For It », publié dans la revue Saturday Night du mois de septembre 1975, le journaliste Robert Fulford (sous le nom de Marshall Delaney) s’indignait contre le Shivers de David Cronenberg, qui devait prendre l’affiche le mois suivant. Selon lui, il s’agissait d’une « atrocité, d’une honte pour tous les gens impliqués — incluant les contribuables ». « Si la seule façon pour le Canada anglais d’avoir une industrie cinématographique est d’utiliser de l’argent public pour produire des films comme celui-ci », écrivait-il, « peut-être que le Canada anglais ne devrait pas avoir d’industrie cinématographique. » Le pauvre homme n’était pas au bout de ses peines puisque l’année 1975 marquait le tout début du « tax shelter era » [l’époque des abris fiscaux], durant laquelle le gouvernement Trudeau offrit des déductions d’impôts de 100 % à quiconque investissait dans la production cinématographique au pays. Le résultat de cette politique fut un boom retentissant de l’industrie — de trois longs métrages produits en 1974, on passa à 77 en 1979 —, boom qui, combiné aux visées mercantiles de la SDICC (Société de développement de l’industrie cinématographique canadienne) nouvellement formée, vit la naissance d’un nombre incalculable de films d’exploitation en tous genres (le cinéma d’horreur, bien sûr, mais aussi le sexploitation, tel qu’en témoigne le succès planétaire de Porky’s [1981] et des films de la série Ilsa, She Wolf of the SS [1975]). C’est principalement aux œuvres de cette époque, s’étirant jusqu’en 1982, que réfère le mot-valise canuxploitation [canuck + exploitation], que certain·e·s historien·ne·s, comme nous, appliquent désormais à toute l’étendue du cinéma de genre au Canada, des films d’aventures sexy produits par le couple Shipman durant les années 1910 aux plus récentes excentricités de Lee Demarbre, des productions entièrement subventionnées aux créations 100 % indépendantes. Le temps a donné tort à Fulford, bien sûr, puisque Shivers est aujourd’hui devenu un classique et qu’il a permis de lancer la carrière d’un des plus célèbres cinéastes au pays. Son texte incarne néanmoins une posture intemporelle face au cinéma de genre, particulièrement celui produit avec des deniers publics — qu’on accuse d’interpeller les bas instincts ou de pervertir la population qu’il est censé servir. Une controverse semblable avait accompagné la sortie de Hobo with a Shotgun (2011) [1], où des enfants du primaire sont tués au lance-flamme et où des filles en petite tenue dansent sous des geysers de sang provenant d’une tête tranchée, innommables atrocités qui n’ont pas empêché le film de figurer dans le Canada’s Top Ten du TIFF la même année. Car au-delà de la moralité douteuse de son scénario, cette farce sanglante de Jason Eisener n’en constitue pas moins une entreprise artistique valable, voire une savante réflexion sur le cinéma d’exploitation des années 1970. Et c’est précisément ce type de considérations que tendent à occulter les visions de l’art basées sur des valeurs morales anhistoriques, qui s’imposent alors comme des obstacles à la connaissance. Les films de genre ont beaucoup à nous apprendre après tout, non seulement à propos de leur contexte de production, mais aussi de la psyché des nations dont ils proviennent et, plus largement, de l’histoire du cinéma lui-même. Pour reprendre l’expression de Jarrett Mann, dans l’entrevue accordée à notre collègue Jean-Marc Limoges : « Le cinéma de genre est un cinéma qui est conscient d’être du cinéma. » C’est un cinéma intrinsèquement réflexif, qui n’est pas non plus étranger à la notion d’auteurisme. L’exemple de Cronenberg est assez probant, mais nous en découvrirons d’autres ici en abordant l’œuvre de John Paizs, Alan Ormsby, Jalal Merhi, Larry Kent et de Bruce LaBruce, le « saint patron des transpédégouines ». Le but du présent numéro n’est donc pas uniquement de revaloriser le cinéma de genre canadien en lui fournissant un cadre d’analyse ad hoc, mais aussi de rappeler au public son existence et son importance historique dans une perspective généalogique qui permettrait de réunir les films d’exploitation des premiers temps à ceux d’aujourd’hui, de tracer une ligne entre les escapades coquines de Back to God’s Country (1919) et celles de Sweet Prudence and the Erotic Adventure of Bigfoot (2011), entre les films d’horreur en 3D que sont The Mask (1961) et My Bloody Valentine (2009). Nos efforts débutent aujourd’hui par une simple appréciation du cinéma de genre pancanadien, une célébration de quelques titres et de quelques cinéastes dont le travail nous fait rire, vomir ou frémir de l’entrejambe. La théorie auteuriste défendue (ou remise en question) par Anne Marie Piette, Sylvain Lavallée, Laurence Perron, Thomas Filteau, et moi-même se conjugue ainsi au plaisir d’honorer quelques perles méconnues du genre, comme le font nos ami·e·s Maude Trottier, Alexandre Fontaine-Rousseau, Justine Smith, Jean-Marc Limoges, Anthony Morin-Hébert et David Fortin. Nos deux expert·e·s invité·e·s, Paul Corupe et Shelagh Rowan-Legg proposent quant à ielles des retours historiques sur le sexploitation, qu’il soit éducatif ou anthropophage. Finalement, notre numéro inclut des entrevues et des récits mettant en vedette les créateur·ice·s et les promoteur·rice·s de ce type de cinéma : le directeur photo Karim Hussain (connu pour son travail auprès de Jason Eisener et de Brandon Cronenberg), la productrice Anne-Marie Gélinas (qui a travaillé sur Mars et Avril [2012], Turbo Kid [2015], Radius [2017] et Slaxx [2020]), de même que Jarrett Mann, fondateur du festival SPASM.

« Welcome to Fucktown! »

Olivier Thibodeau

[1] Kier-La Janisse, dans sa critique pour le Montreal Mirror (volume 26, numéro 40), parle de « l’utilisation la plus controversée de l’argent de Téléfilm depuis le Shivers de Cronenberg ». Karim Hussain, dans son entrevue accordée à Simon Laperrière, parle même d’une campagne de propagande visant à bannir le film, jugé pornographique par un ex-employé de Téléfilm. |

|

|

envoyer par courriel |

| imprimer | Tweet |