Je pensais qu’elle ne mourrait jamais. Elle était déjà sans âge lorsque je l’ai rencontrée, au début des années 1990. Elle pouvait parler sans reprendre son souffle, toujours affairée, toujours à essayer de remettre ses Filmnotes (1971–2000) au plus grand nombre de personnes possible. Chaque partie de son corps était occupée, débordant de listes de choses à faire, de préoccupations concernant son fils autiste Ivor, du dernier numéro de la revue, sous la lumière qui filtrait à travers les fenêtres biseautées. Elle était une force de la nature, comme un vent qui balayait tout sur son passage.

Corinne était la marraine du cinéma alternatif australien. À ses côtés se trouvait toujours son partenaire Arthur, dont la bienveillance et la douceur contrastaient avec l’énergie prodigieuse de Corinne. Il était le génie technique, mais tou·te·s deux partageaient un engagement et un dévouement sans faille. Corinne et Arthur s’étaient rencontré·e·s à la fin des années 1950 alors qu’il et elle travaillaient à la Children’s Library and Craft Movement à Brisbane et avaient produit ensemble une série de 11 films pour enfants pour la télévision, première salve de ce qui compterait finalement 150 films. Le couple s’est installé à Londres au milieu des années 1960. Il et elle y ont réalisé des documentaires pour la BBC avant de revenir en Australie en 1969 et finalement s’établir à Melbourne où le duo a produit et présenté du cinéma élargi, ou expanded cinema [1], au théâtre La Mama. Le couple s’est ensuite plongé dans le paysage australien, puis dans des études sur la couleur. Leurs incursions dans les marionnettes du théâtre d’ombres indonésien s’entremêlaient aux esquisses biographiques, notamment le mythique long métrage autobiographique In this Life’s Body (1984).

Lorsque j’ai acheté un ensemble complet des Cantrills Filmnotes (une histoire condensée du cinéma expérimental australien) pour le distributeur de films d’artistes autogéré où je travaillais, ce geste m’a valu d’entrer dans ce que nous appelions les « bonnes grâces » de Corinne, ou comme on le dit en anglais, « in her good books ». L’image évoquée par l’expression anglaise suggère que chacun·e d’entre nous est un·e écrivain·e et que les livres que nous écrivons sont des objets moraux qui désignent ceux et celles qui sont bon·ne·s, et ceux et celles qui ne le sont pas. Comme beaucoup d’artistes, Corinne était attachée à une culture de la plainte. Qui suis-je si je ne suis pas insatisfaite ? Ainsi, même si j’étais plutôt heureux d’être dans ses bonnes grâces, cela m’attristait que tant d’autres puissent se retrouver dans l’autre camp, et tout spécialement en Australie, où sa voix était si forte, où elle et Arthur pouvaient décider impérativement qui inclure et qui exclure.

Le parcours d’un·e artiste du cinéma est rarement long et souvent solitaire. Il n’y a pas de carte. Les communautés se développent grâce à une somme mirobolante de travail bénévole et, parmi les quelques personnes surchargées qui parviennent à grappiller quelques offres marginales, le système — c’est-à-dire les organismes subventionnaires, les quelques universités, écoles d’art et festivals qui pourraient embaucher ces figures marginales — nous encourageait à entrer en guerre les un·e·s contre les autres. À nous battre pour les miettes. Ces combats mineurs se déroulaient dans les seules salles qui offraient la possibilité de compréhension, de communauté et d’amour.

Quand j’ai commencé à faire des films dans la frange, je voyais cela comme un projet contre-culturel. Je pensais que, en apprenant à être attentif (ce qui est déjà le but pas si secret de tout art cinématographique), on créerait des êtres humains meilleurs, plus gentils, plus compatissants, plus disposés à aider davantage. Mais au fil des années, j’ai constaté que certaines des meilleures œuvres étaient réalisées par des individus qui n’arrivaient tout simplement pas à s’intégrer, comme Corinne. Ces individus formaient un univers à part entière.

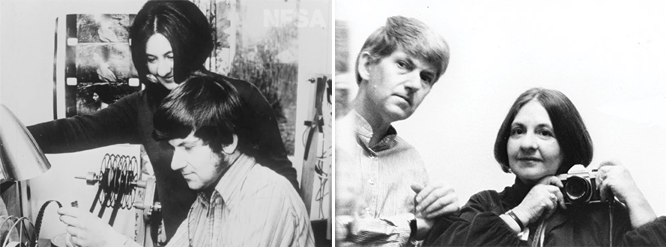

:: Arthur et Corinne Cantrill [National Film and Sound Archive of Australia]

:: Arthur et Corinne Cantrill [National Film and Sound Archive of Australia]

:: Image négative de Corinne Cantrill dans In this Life's Body [Arthur et Corinne Cantrill]

À cette époque, le cinéma voulait que des gens se rassemblent dans une salle. C’était bien avant l’apparition des téléphones portables et des ordinateurs personnels, évidemment. Comment ces personnalités difficiles allaient-elles négocier avec des communautés éphémères mondiales, ces petites mêlées qui surgissaient avec des brèches dans nos corps, brèches que nous espérions combler avec des films ésotériques qui exigeraient de nous un effort considérable ? J’ai regardé des films des Cantrill pendant des heures et des heures dans leur maison de jadis. J’ai été frappé par le fait que chaque film, quelle que soit sa période de production, qu’il s’agisse d’une autobiographie, d’une étude sur les matériaux cinématographiques, d’une œuvre ethnographique ou d’une reconquête du paysage australien, bref, chaque film faisait partie d’une pratique et d’un flux continus, et chaque photogramme semblait sûr, indéniable, comme s’il n’existait aucun autre choix possible. Il n’est pas étonnant que Corinne soit devenue une encyclopédie vivante de l’art cinématographique.

Je suis reconnaissant qu’elle ait pu porter le flambeau aussi longtemps, mais triste que cela lui ait coûté si cher. Sa présence lumineuse et débordante, remplie de projets, de propositions, d’idées, de nouveaux films — et Ivor, toujours Ivor ! Elle aurait dû vivre éternellement pour s’occuper de lui. Il semble qu’elle ait vraiment vécu éternellement. (Qui sommes-nous maintenant, alors que l’éternité est derrière nous ?) Dans son regard attentif, il y avait toujours aussi quelque chose d’attentionné. Il y avait toujours une nouvelle personne à accueillir et à nourrir dans l’Église de Corinne, vouée à amener chacun·e à « trouver sa propre voie ». Elle était convaincue que ce qui nous rassemblerait serait nos différences. C’était devenu l’un des commandements au cœur de ce que nous appelions le cinéma expérimental. Ce qui créait une communauté, voire de l’amour, c’était le fait que nous suivions tou·te·s notre propre voie.

[1] NDLR : Une notion du cinéma née dans les années 1960–1970, elle désigne un cinéma qui dépasse les confins restrictifs du cinéma conventionnel pour embrasser de nouvelles formes d’arts médiatiques (vidéo, télévision, film assisté par ordinateur, etc.).

*

Mike Hoolboom a commencé à faire des films en 1980. Mis en pratique, avec application quotidienne. Une remixologie continue. Depuis 2000, un flot constant de docus biographiques à partir de séquences trouvées. La question qui anime une communauté : comment puis-je être utile ? Des entrevues avec des artistes médiatiques au fil de trois décennies. Des monographies et des livres, écrits, édités, co-édités. Des écologies locales. Du bénévolat. Ouvrir la porte.

Traduction révisée par Claire Valade.

|

envoyer par courriel |

| imprimer | Tweet |