tout ce qui

revient de l’oubli revient

pour trouver une voix— Louise Gluck, L’iris sauvage [1]

Je n’avais jamais rencontré de journaliste qui faisait des films d’auteur auparavant. C’était déjà inattendu de savoir qu’Annie Sakkab passait son temps entre Toronto, sa nouvelle ville d’adoption, et la Jordanie, où elle est née — bien qu’elle nomme plutôt la Jordanie « Palestine ». Le Canada lui avait fait la promesse d’une deuxième vie — une vie qu’elle devait commencer avec son bien-aimé, enfin libres tous les deux des contraintes religieuses de leur terre d’origine. Mais le cancer a trouvé son amour en premier, aussi jeune ait-il été ; elle l’a regardé mourir et, avec lui, tous les rêves de la personne qu’elle était, et de ceux qu’ils auraient pu devenir ensemble. Alors, lorsqu’elle est venue au Canada, ce n’était plus pour réaliser un rêve, mais pour fuir une existence qui lui avait été volée. Pendant quelques années, elle s’est efforcée de tenir, de contenir ce qui ne peut pas être retenu. Puis elle s’est réinventée par des études en photojournalisme. Après une conversation avec Alia Hogben, qui était alors directrice générale du Conseil canadien des femmes musulmanes, elle a eu une révélation et décidé de consacrer son travail et sa vie à raconter les histoires des femmes.

Elle a fait des stages pour deux journaux canadiens, puis a accepté une affectation du Globe and Mail pour photographier des réfugié·e·s syrien·ne·s en route vers le Canada. Ceci lui a valu une invitation professionnelle des Nations Unies pour photographier et filmer des réfugié·e·s syrien·ne·s, d’abord en Jordanie, puis partout au Canada, tandis que ces personnes s’installaient dans leurs nouvelles demeures et leurs nouvelles communautés. Mais alors même qu’elle faisait sa marque comme journaliste, elle ne pouvait s’empêcher de ressentir l’appel plus profond de sa conscience. Bien que ses mandats pour l’ONU donnaient une voix aux personnes qui n’en avaient pas, tout cela visait essentiellement à lever des fonds pour l’organisation, contaminant par conséquent sa pratique d’une positivité incessante. Elle devait faire autre chose, creuser plus loin dans des situations où elle pourrait offrir des images qui poseraient des questions, qui convieraient leur audience au cœur du désordre et des complications de vies vécues.

Hollie’s Dress (20 minutes, 2020) a été son premier film indépendant. Il faisait partie d’un projet étalé sur six ans intitulé Keepers of the Home (2016-aujourd’hui), qui propose d’observer une famille mennonite du sud de l’Ontario. La communauté religieuse des mennonites reste relativement fermée, avec des rôles stricts clairement définis pour les hommes et les femmes. On s’attend à ce que les jeunes garçons deviennent fermiers et subviennent aux besoins de leur famille, tandis que les jeunes filles ont deux choix : poursuivre leur éducation et se lancer dans une carrière, ou se marier et élever des enfants. Hollie a passé son enfance à coudre des blouses et des pantalons d’une beauté émouvante pour ses poupées — un bon entraînement pour ses futures tâches de couture, sans doute. Les filles reçoivent leur dernière poupée à l’âge de 12 ans.

Pendant toute la durée du film, Hollie arbore un sourire tranquille sur son visage timide. C’est un sourire tourné vers l’intérieur, comme si elle venait de terminer un examen introspectif et avait trouvé que tout était en ordre. Elle n’avait que 12 ans au début du projet, et le tournage, lui, a commencé durant une période où cette adolescente aurait à faire un choix qui orienterait le reste de sa vie. Le défi pour l’artiste était de trouver une façon de rendre pour son auditoire le sentiment qu'il s’agissait là d’un choix réel, de nous permettre d’entrer dans cet univers sans jugement. L’artiste a creusé dans son propre passé pour trouver des indices, remettant en question les choix que les filles pouvaient faire en Jordanie, dans une société éminemment patriarcale où les mariages forcés ont toujours cours — et à un âge aussi jeune que 13 ans — et où les hommes peuvent avoir jusqu’à quatre épouses. Chaque image produite par l’artiste touche ce point, issu de son propre passé, qui lui permet de créer des plans faits d’empathie et de bienveillance. Ces racines profondes démarquent ses images de celles des autres. Tournant dans des lieux importants et lumineux, Annie revient jour après jour, trouvant de petits moments de communion entre la mère et sa fille, dans la transmission du savoir-faire traditionnel. Sa caméra pleine de tendresse aborde Hollie et sa mère avec respect, nous permettant de doucement pénétrer leurs mondes, ceux des chansons chantées en cœur, de l’achat de tissus et, surtout, de la confection de la première robe de Hollie.

*

Pour son dernier film, The Poem We Sang (20 minutes, 2023), Annie retourne à sa propre enfance en Palestine. Comme le projet a débuté durant le confinement de la pandémie de COVID-19, elle n’a pas pu filmer ni même se rendre dans sa terre natale. Elle a donc décidé d’utiliser une approche plus expérimentale, en posant une question qui continue de hanter les artistes palestinien·ne·s : comment capter en image ce qui n’est plus là ?

L’élément central du film, son point d’ancrage et sa scène finale, est un poème par le légendaire écrivain et éducateur palestinien Khalil al-Sakakini. Celui-ci a apporté des réformes radicales à l’éducation, supprimé les concours et les prix, enseigné la langue arabe par l’entremise du mime et du théâtre, et fondé une école dans les années 1920 et 1930. En 1948, les tirs de l’artillerie israélienne ont forcé la fermeture du Collège an-Nahda et ont expulsé l'écrivain de sa maison à Jérusalem, le forçant à s’établir en Égypte. Sa volumineuse bibliothèque a été volée par l’Université hébraïque de Jérusalem.

Khalil al-Sakakini a enseigné tant au père d’Annie qu’à son oncle, et les deux hommes ont appris plusieurs poèmes « par cœur », comme le veut l’expression ; leurs récitals spontanés sont devenus l’une des pierres angulaires de l’enfance de l’artiste. Durant le confinement, sa tâche a été de trouver une façon de donner forme à ce poème uniquement à l’aide d’images retrouvées. Elle a travaillé pendant plusieurs mois, produisant enfin une exploration mulitécranique courte et dense centrée sur les lettres de son oncle et sur le pont qui lie à Jérusalem la vaste population palestinienne exilée en Jordanie.

Le pont Al-Karameh est un lieu de blessures nationales. Pendant des décennies, les Palestinien·ne·s ont été soumis·e·s à des procédures de sécurité invasives et insoutenables par les autorités israéliennes, qui les forçaient à rester debout pendant des heures avant de les contraindre à se dénuder pour subir des fouilles corporelles et voir leurs effets personnels volés — une humiliation routinière sanctionnée par l’État. Bien que ces procédures ne soient pas montrées de façon explicite dans le film, la vue du pont est suffisante pour les Palestinien·ne·s de la région à évoquer tant la promesse de Jérusalem que le prix à payer pour y parvenir. C’est l’un des nombreux moments du film dont la signification change selon le vécu de chaque spectateur·trice.

Annie ouvre son film sur un conte de fées, une animation dessinée à la main montrant une fillette qui traverse le pont librement, entourée de papillons volant autour d’elle. Une femme plus âgée ouvre un rideau, mais ce qu’elle regarde par sa fenêtre s’avère être des images d’actualités du passé, un cortège de mariage, des silhouettes fugitives glissant sur le paysage de la mémoire. Une fillette ouvre une lettre de son oncle Elias, une étreinte poétique l’assurant de son génie et de l’amour qu’il lui porte. Elle répond par un collage rapide de photos de famille, de coups d’œil sur Jérusalem, d’une femme lavant la vaisselle, d’un groupe de fillettes dansant, avant que les canons ne tirent et que la guerre n’éclate. La Nakba commence. Le territoire est réclamé par des groupes juifs armés, les Palestinien·ne·s sont expulsé·e·s de leurs maisons, un homme lit leurs noms alors qu’on les fait grimper à bord des autobus qui les emmèneront en lieu sûr, les condamnant à un exil permanent.

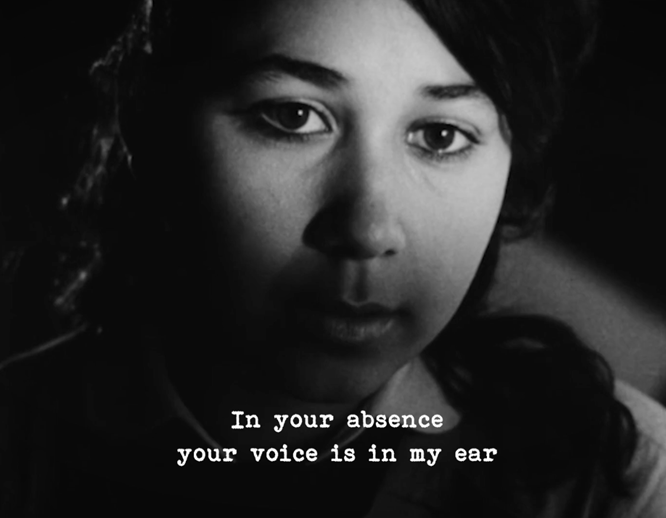

Le reste du film est propulsé par la narration de la cinéaste, une lettre poétique à sa famille, remplie des espoirs d’une jeune fille et de sa patrie tant convoitée, qui est aussi son enfance et l’enfance de ses ancêtres. Annie s’imagine une figurante pour la remplacer, filmée à Bethléem, une jeune fille pensive valsant dans les hautes herbes ou vagabondant par les rues bondées, jetant des regards inquiets vers un horizon nouvellement menaçant. Les mouvements sont ralentis, rapprochés et gracieux. Un papillon blanc disparaît, puis son oncle disparaît lui aussi de son lit d’hôpital ; il semble qu’elle a tardé à lui rendre visite et maintenant, il est trop tard. Ces fantômes font partie de la disparition de tout un pays.

Mon père a quitté la Palestine pour une dernière fois en 1967 et a emporté avec lui la seule chose qu’il a pu garder, la même chanson pour que nous puissions la chanter, pour que nous puissions la répéter.

Nous voyons l’image d’un père traversant un pont en bois vers la Jordanie, portant un enfant dans ses bras. Une main s’ouvre et des pétales de fleurs de jasmin tombent dans la paume ouverte — c’est un plan truqué, en marche arrière. Des granules de terre reviennent dans les mains qui les ont laissé tomber. Comme si l’exil pouvait être inversé, ou qu’un État pouvait surgir sans purification ethnique. Des images d’actualité montrent des familles dans leur maison, riant et mangeant, puis bousculées par des soldats qui enfoncent leurs portes, et des bulldozers détruisant de petits immeubles d’habitation. Jusqu’à ce que ces images soient inversées à leur tour. Les soldats courent à reculons. Les explosions se résorbent. Les pierres lancées par des garçons palestiniens reviennent entre leurs mains.

Je vais travailler pour retrouver mon pays.

Une jeune femme parle calmement à une caméra de reportage britannique. Chassée de chez elle en Palestine, elle est exilée en Égypte. Qui a le droit d’être citoyen·ne ? Qui est une personne et qui ne l’est pas ? Comme plusieurs États, Israël naît par le tracé des frontières qui décide qui sera pleinement humain·e, et qui ne le sera pas.

Par un usage judicieux de ses images d’actualité à la manière d’une sorte de scénario, Annie tourne des plans de coupe et des mouvements actuels avec sa jeune figurante, de manière à pouvoir monter son film en faisant des aller-retour entre les deux. Les foules et les vendeurs dans les rues d’aujourd’hui tournent leurs regards vers les foules du passé.

La caméra est un appareil haptique ; par son toucher, ces scènes qui se déroulent si loin à Jérusalem se rapprochent de nous. Nous pouvons sentir les plis de chaque amande, le vent dans les cheveux de la jeune fille, même les photos qui apparaissent sont souvent prises à travers une vitre, ou un reflet du présent qui les transforme en quelque chose d’étrange et de vivant. Une fillette et un garçon cassent des amandes sur des marches ensoleillées, les coquilles s’amoncelant en-dessous. Puis la barrière séparatrice apparaît, gribouillée et égratignée, une image de la puissance de l’État et de la protestation des individus. Le fantasme d’un moment d’enfance partagé est terminé.

Annie retourne au pont où ses grands-parents quittent leur maison, pensant qu’ils seront de retour la semaine suivante, mais ne sachant pas que leur chez-soi leur sera à jamais interdit. De nouveau, l’artiste utilise un amalgame astucieux d’images actuelles et d’archives qu’elle montre à la fois plein cadre et dans une configuration séparant l’écran en trois, multipliant tout à coup les vues, offrant des perspectives simultanées sur la même traversée du pont, la même guerre.

Nous ne craignons pas de donner nos vies

Pour nous permettre d’atteindre notre destinée

Cette terre dont nous avons hérité

La dernière minute et demie du film fait entièrement place au poème de Khalil al-Sakakini. L’artiste le chante d’une voix forte, remplie d’un éclat exaltant. À l’écran, les paysages défilent, les cimes verdoyantes des arbres ondulent, des panneaux indiquent le chemin vers Jérusalem. La jeune fille observe la scène depuis le siège arrière ensoleillé d’une voiture jusqu’à ce que celle-ci entre enfin dans la capitale.

Lorsque j’ai interviewé l’artiste à l’automne 2022, elle m’a annoncé qu’elle comptait quitter le Canada pour s’installer de nouveau de façon permanente en Palestine. Elle voulait raconter les histoires des Palestinien·ne·s, parce que ces gens ne sont pas perçus comme des êtres humains. Elle évoquait l’emprisonnement routinier des enfants, les meurtres quotidiens des civil·e·s, les régimes de famine et la carence de fournitures médicales, les humiliations et la terreur, tout cela est devenu une banalité qui dure depuis des décennies. Comme il est réconfortant de voir ces questions urgentes saisies par une artiste aussi sensible, qui manie ses matériaux avec une telle maîtrise ! Sa capacité à se tenir debout dans les endroits les plus durs de sa propre vie a créé de solides fondations pour une pratique qui continue d’inspirer.

[1] Trad. française de The Wild Iris de Louise Gluck par Marie Olivier, Po&sie, n°149-150 (2014/3-4), 46 (https://www.cairn.info/revue-poesie-2014-3-page-46.htm).

Images en couleur : Hollie's Dress, 2020.

Images en noir et blanc : The Poem We Sang, 2023.

Toutes les images : B707 Productions.

*

Mike Hoolboom a commencé à faire des films en 1980. Mis en pratique, avec application quotidienne. Une remixologie continue. Depuis 2000, un flot constant de docus biographiques à partir de séquences trouvées. La question qui anime une communauté : comment puis-je être utile ? Des entrevues avec des artistes médiatiques au fil de trois décennies. Des monographies et des livres, écrits, édités, co-édités. Des écologies locales. Du bénévolat. Ouvrir la porte.

Traduction : Claire Valade

|

envoyer par courriel |

| imprimer | Tweet |