Il serait facile d'oublier, dans la foulée de trois décennies de pastiches et de pâles copies, qu'à la sortie du premier Alien l'idée même d'un hybride entre la science-fiction et l'horreur était en soi novatrice. Non pas parce qu'elle était à proprement parler sans précédent dans l'histoire du septième art, mais plutôt parce qu'elle trouva entre les mains expertes de

Ridley Scott sa forme définitive : celle d'un croisement entre

2001: A Space Odyssey et

Halloween de

John Carpenter. D'une précision clinique exemplaire,

Alien établit au fur et à mesure de son déroulement suffocant les règles du genre auquel il donne naissance. Mais, non content de l'inventer, le film semble déjà vouloir dépasser les limites du genre qu'il balise : il en constitue d'ores et déjà l'apothéose, à la fois théorique et esthétique. Théorique parce qu'en filigrane d'un suspense monté avec aplomb, c'est un discours sexuel basé sur la remise en question de l'idée même de genre qui est mis de l'avant, avec autant d'intelligence que de rigueur, sur fond de genres cinématographiques entremêlés. Esthétique parce qu'

Alien, qui n'a pas pris une ride après plus de trente ans, n'est pas qu'une simple réussite « technique »; il s'agit, et c'est là l'essence même de son génie, d'une exploitation de cette technique à des fins atmosphériques et sensorielles, artistiques.

Or, ces pures sensations que le film fait vivre au spectateur résonnent à un niveau plus profond que ne le ferait un simple « effet ». Dans

Alien, les tactiques de choc du cinéma d'horreur ont un écho intime déstabilisant : de l'isolation y découle l'aliénation et de la peur le désespoir. La mise en scène cérébrale de Ridley Scott laisse ainsi l'impression d'une tranchante compréhension des enjeux de la terreur, donnant une forme tangible à l'incertitude dans laquelle elle s'enracine. D'où l'importance clé de l'absence dans la construction formelle de l'ensemble. S'il préfère suggérer ce que tant d'imitations (de même que les innombrables suites du film) vont s'efforcer de montrer, c'est que le cinéaste sait exploiter le potentiel déconcertant du calme, du silence, de l'absence de mouvement comme une mort planant dans l'air ambiant. Une sourde menace émane déjà des premières images du film - une série de lents travellings à l'intérieur de l'astronef Nostromo, vide au point de devenir l'instant d'une séquence une matière visuelle abstraite. Ce que la caméra révèle par ces quelques plans, plus encore que le futur théâtre de l'action, c'est une manière de percevoir l'espace que le film systématisera pour en faire une méthode. Ces corridors resteront au final à l'état déroutant de formes et de motifs, refusant au regard du spectateur le réconfort, même passager, de la familiarité.

Alien tout entier se déroule dans l'étrange et met en scène l'étranger.

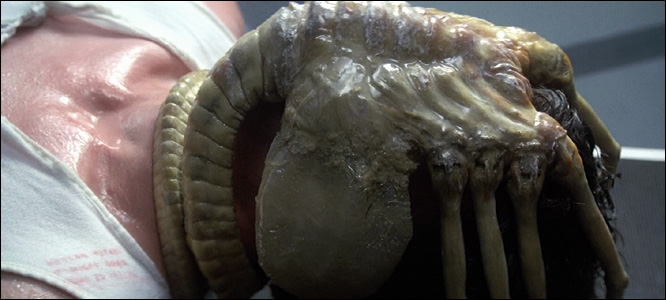

« L'étranger », c'est évidemment la créature elle-même, parasite s'infiltrant dans l'organisme-vaisseau qu'est le Nostromo pour dérégler l'ordre établi. Mais ce sont également les figures humaines isolées, abandonnées au contexte hostile que constitue cet environnement désincarné. L'étrangeté fondamentale des corps organiques dans ce paysage renvoie d'ailleurs à l'un des conflits fondamentaux du film - celui qui oppose l'homme à la machine et, par extension, aux « systèmes », qu'ils soient de nature robotique ou corporative. Même la créature, cet « organisme parfait » tel que la décrit le personnage d'Ash (

Ian Holm), fait en quelque sorte office de machine face aux corps faillibles, vulnérables de ses hôtes biologiques. Cette fragilité, la créature l'expose et l'amplifie par la nature même de ses agressions. Car elle ne fait pas que détruire : elle profane en bouleversant la codification sexuelle ordonnant l'espèce humaine en tant que corps social, dévoilant du même coup des insécurités masculines élémentaires dans le cadre d'un genre typiquement « viril ». Elle-même figure androgyne, à la fois phallique et maternelle, la créature féminise les mâles en les inséminant. Il n'est donc pas surprenant que ce soit au final Ripley (

Sigourney Weaver) qui survive à l'hécatombe. Elle seule, en tant que figure « complète » de la femme forte, peut vaincre cette menace ambivalente en marge des sexes.

L'enjeu sous-jacent d'

Alien se situe par conséquent par-delà le simple principe de survie qui régit traditionnellement le slasher, genre encore en gestation à l'époque dans lequel s'inscrit indirectement le film de Scott. Entre les contraintes sociales (qui sont aussi d'ordre économique, apprend-t-on entre les lignes du récit) et le chaos qu'engendre la créature, c'est la place de l'individu dans l'univers qui s'avère foncièrement précaire; et c'est en ce sens que l'horreur devient ici existentielle, culminant sur ce sentiment suffocant de claustrophobie au coeur d'un néant qu'il arrive à rendre tangible, matériel. Celui de l'espace qui s'étend à l'infini, celui des corridors étouffants du Nostromo progressivement noyés dans une obscurité contraignante, celui qu'implique la suppression irrévocable des repères traditionnels… Par son minimalisme impeccablement calibré, sa violence savamment refoulée, son élégance formelle rarement égalée,

Alien arrive à une distillation sublime des tensions primaires qui l'animent et de la détresse primordiale qu'elles sous-tendent : un degré de perfection auquel ses suites, plus spectaculaires, plus démonstratives, ne pourront jamais prétendre malgré leurs qualités respectives ainsi que l'indéniable pertinence de leur apport à la mythologie de la série. Qu'un huis clos si brillamment replié sur lui-même ait pu enfanté une telle progéniture a d'ailleurs de quoi surprendre : l'hermétisme oppressant d'

Alien, suprêmement cohérent, demeure encore aujourd'hui sa plus obsédante qualité.