Martin attend l’original dans sa cache. Il est « écœuré de manger des boîtes, des cacannes de la ville, de la bouffe malsaine », et il espère qu’une prise lui permettra de se nourrir et de nourrir ses chats durant la saison froide, sans quoi « l’hiver va être rude ». Une fois l’animal dans son viseur, il hésite pourtant, incapable d’abattre cet animal « majestueux », tournant son regard vers la caméra comme pour confirmer la pertinence de son élan altruiste. Scène clé des Chats sauvages, documentaire incroyablement tendre, brillamment immersif, le dernier-né de Steve Patry, qui avec son humanisme habituel s’intéresse ici à une autre figure marginale, celle d’un homme libre et troublé qui se révèle à nous avec générosité, dans toutes ses contradictions. Un gars de bois, rugueux, animé par une douceur que trahissent ses yeux pleureurs, affranchi mais plombé par le spectre de la dépression et du deuil, asocial mais bienveillant, un sujet que le réalisateur filme avec une complicité évidente, partageant son quotidien jusque dans les recoins plus sombres (mais aussi plus lumineux) de sa psyché et de sa retraite forestière hors du monde.

Martin a quitté la société depuis plusieurs années maintenant. Il a vécu dans un chalet « en bois rond, fait vite », dans un « autobus scolaire pas isolé ». On le retrouve ici dans une cabane en plywood chauffée par un poêle à bois qu’il partage avec ses chats au milieu d’une clairière encombrée de ferraille et de bois coupé. À l’instar des félins de son affection, dont les têtes poilues apparaissent pittoresquement par les trous aménagés dans son plafond, il a choisi de vivre en toute liberté, éloigné de tout, sauf de son ami Daniel qui habite non loin, survivant de la trappe et des victuailles qu’il achète au dépanneur du village, entouré d’objets et de véhicules usés qu’il maintient en fonction jusqu’à l’absolue limite de leur vie utile. C’est une idylle de bric et de broc qu’il s’est bâtie, à l’image de sa psyché bordélique, et c’est là que Patry nous invite à pénétrer ; c’est cette vie qu’il nous invite à partager, utilisant de techniques raffinées pour favoriser l’immersion.

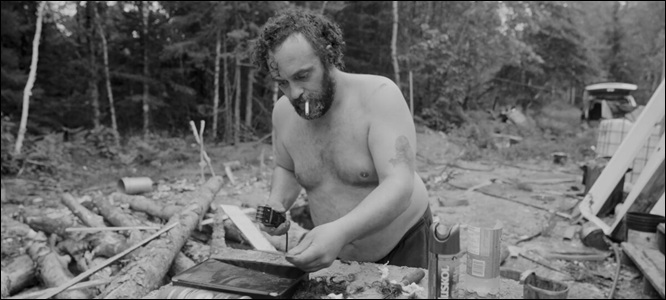

La captation sonore est essentielle, attentive aux gazouillis des oiseaux, au crépitement du feu dans le poêle, au bruissement des feuilles, aux stridulations des criquets, au ruissellement de la pluie, bref à tout un écosystème dont la libre expression est emblématique de la liberté recherchée par Martin, mais aussi à tout ce que la vie en solitaire implique de bricolage, de rafistolage, de gossage. La bande sonore, c’est aussi une fenêtre ouverte sur l’âme du sujet, qui, avec ses compositions folk discordantes, évoque toute la candeur, toute l’innocence lyrique de sa démarche d’« homme libre ». L’esthétique noir et blanc très contrastée permet quant à elle d’exprimer simultanément les humeurs de la forêt et celles de l’ermite, dans un élan symbiotique qui sied parfaitement à l’effort du réalisateur pour inscrire celui-ci dans son milieu.

[Les Films du 3 Mars]

Le film débute dans la nuit noire du Nord, havre de quiétude et d’enveloppante opacité, illuminée seulement par le scintillement des étoiles essaimées dans la voûte abitibienne. « Mon amour », retentit la voix de Martin, qui cherche son chat comme on chercherait un enfant, illuminant du faisceau de sa lampe frontale la devanture d’une cabane sur laquelle il grimpe pour mieux continuer ses recherches ; « Junioooooor ! », poursuit-il sans réponse. Une brillante entrée en matière, qui nous fait découvrir subrepticement la cabane raboteuse de Martin tout en cristallisant l’idée d’un sujet qui émerge du noir, qui s’époumone de mélancolie et dont le processus de deuil reste à faire, s’étirant d’ailleurs sur toute la durée du film. Notre ami est un homme aux sentiments intenses, mais feutrés, animé par un amour trop timide et une haine sourde, une âme sentimentale dans un monde où la vie côtoie de trop près la mort, où les chats qui l’ont découragé du suicide ou qui l’ont sauvé de l’hypothermie peuvent disparaître du jour au lendemain. Un homme qui la nuit erre comme une âme en peine et placarde des affiches à l’attention des chasseurs, à qui il implore de ne pas tirer sur ses compagnons de vie. Les paysages diurnes, d’une blancheur éblouissante, semblent donc d’autant plus lumineux, remplis de la promesse d’un jour nouveau sous un horizon infini.

Privilégiant un style observationnel, Patry agrémente sa chronique de séquences tournées par Martin lui-même, notamment des images de nature captées par les caméras installées sur son terrain, que le réalisateur raccorde en féeries fauniques, question d’ajouter une couche de mysticisme à l’ensemble, mais surtout des scènes de confession en caméra subjective. Celles-ci pourvoient certaines des plus troublantes et des plus révélatrices incursions dans la psychologie et l’histoire personnelle de l’homme. Or, ce n’est pas dire que le réalisateur lui-même n’arrive pas à bien circonscrire sa nature. Alternant entre les scènes de solitude et les scènes de camaraderie (impliquant Daniel, puis la mère de Martin, en visite pour Noël), il vient toucher à l’essence de son sujet, et par-là même de l’humanité tout entière, avide de contact malgré son désir d’indépendance.

La vérité, c’est que Martin n’est jamais vraiment seul ; il est avec ses chats. Il leur parle, il les nourrit, il les caresse allègrement, ce sont pour lui plus que des amis, plus que des frères. Les séquences interpersonnelles dévoilent quant à elles une philanthropie sincère chez cet être, pourtant si indépendant et antisocial. Sa relation avec Daniel en est une de commensalisme et d’amour bourru, culminant dans l’une des plus belles séquences du film où, le jour de sa fête, Martin lui fait don d’un CD soigneusement préparé, sur lequel il confesse en chanson les sentiments que lui inspire leur amitié. À bord de leur gros pick-up, les deux hommes pleurent et s’empoignent, comme les âmes tendres qu’ils sont vraiment. La relation avec sa mère, qu’il vient chercher en skidoo dans un arrêt de train improvisé à l’aube hiémale, est aussi très éloquente. Il suffit pour s’en convaincre de voir les efforts qu’il met à lui préparer son petit déjeuner anglais, lui qui se nourrit généralement de pâtes et de sauce tomate commerciale.

Plus que le portrait sincère d’un individu, c’est l’exploration d’un idéal qu’effectue le film, l’appréciation de l’utopie thoreauienne, mais dans une version québécoise moderne, où les télécommunications permettent de garder une ligne ouverte sur le monde, où, loin d’une expérience philosophique, le désir d’isolement provient d’une blessure primordiale, où le chaos psychologique du sujet se reflète dans l’organisation bordélique de sa maison. Martin est un homme libre comme on peut l’être, mais c’est quelqu’un qui souffre pour son indépendance, pour son minimalisme, se coupant les cheveux devant un bout de miroir cassé et s’aspergeant les yeux de copeaux de bois en sciant sans lunettes. C’est l’incarnation d’un rêve doux-amer, l’adepte mélancolique d’un sublime qui, comme tout autre, n’est toujours atteint qu’au gré d’efforts et d’une abnégation qui pourrait sembler paradoxale dans les circonstances, mais que Patry saisit avec une admirable perspicacité.

7 |

|

envoyer par courriel |

| imprimer | Tweet |