Il semble que tout bon film doive commencer par une bonne scène, de la même manière qu’on retrouve souvent l’essence d’un grand film dans sa scène d’introduction, à tout le moins un bout de chaîne de celles que formeront ses meilleures idées. L’on peut penser la même chose des trajectoires de cinéastes, qu’à leurs débuts, on devinera au moins par bribes ce qui plus tard fera leur style, traduisant moins par-là une vision cohérente (car tout regard peut être appelé à évoluer) qu’une constance d’intelligence face aux problèmes très concrets qu’impose la mise en scène au cinéma.

On réalise aisément chez Seijun Suzuki, comme dans le corpus négligé de G. W. Pabst que nous avions présenté à pareille date l’an dernier (et dont l’actuelle rétrospective sur Suzuki pourrait être vue comme la suite non officielle, c’est-à-dire la poursuite de l’exploration des œuvres mineures et oubliées des grands maîtres), qu’il y a dans le défi de la création de l’espace cinématographique des réactions, presque des tics, que Suzuki (ou Pabst) défend avec une évidente facilité, comme s’il savait plus naturellement que quiconque à quelle vitesse, à quel angle et à quel rythme doit se tourner le panoramique droite-gauche qui nous fait quitter le fourgon carcéral pour nous planter dans le chaos tokyoïte.

Ce panoramique conclut la scène d’introduction de Satan’s Town (Akuma no machi), alors que nous rencontrons l’homme de main Hayasaki (Seizaburô Kawazu) et son patron Ôba (Ichirô Sugai) ramassés dans un coin au fond du camion. Les deux hommes sont attentifs, ils attendent leur heure pour s’évader. Suzuki a pris soin de montrer la solution farfelue qu’il trouve à sa scène, pour le reste assez clichée : une vulgaire main en caoutchouc sortant du manteau de Hayasaki, enserrée par une menotte caduque qu’il pourra faire glisser le long de son faux poignet. Le ridicule se consomme rapidement, car Suzuki, aussitôt l’idée plantée, nous sort de la voiture en restant concentré sur celle-ci, la caméra filmant en mouvement à partir de la route l’embrasure de la vitre arrière du véhicule. Et là, le panoramique fait son œuvre, nous replaçant dans la ville et son « Quartier du mal », comme l’annonce le titre français.

Or la sortie de cette scène est aussi importante que notre arrivée dans celle-ci. Suivant l’introduction des malfrats sortant deux par deux du pénitencier, nous voilà sur la route, de passage sur la banquette arrière d’une décapotable conduite par un riche blanc à la chemise fleurie, fier d’avoir au bras une Japonaise au regard défiant, servant tous les deux de contrechamps au camion qui s’arrête à leur hauteur au feu rouge. La caméra se tourne, nous fait entrer pour la première fois à l’intérieur du fourgon carcéral et le fait à travers la même fenêtre que Suzuki utilisera pour nous en faire sortir une fois la main flasque exposée.

La scène est diablement simple et, on l’aura compris, c’est dans son ouverture et sa clôture que repose tout son intérêt. L’introduction est amenée par un couple asymétrique, bien représentatif d’un Japon d’après-guerre en crise économique et charmé, pratiquement de force, par les capitaux américains. La fin de la scène, elle, cherche à ramener ce théâtre de criminels présentés sur la scène-fourgon vers la ville, cette société que Suzuki compresse au sein de la Nikkatsu. Et comme le studio manque encore de grands espaces intérieurs, cela implique des tournages en ville sans moyens, avec des images qui titubent, un opérateur infatigable et surtout inventif (Kazue Nagatsuka, derrière la caméra de Suzuki jusqu’à Kagero-za [1981]), qui tient l’appareil à bout de bras pour le faire suivre les diagonales des ruelles, des chemins de fer et des rambardes de navires qui partent vers Hong Kong. Le cinéaste est incisif, son économie de moyens déjà rentabilisée par son expressivité. Il doit imaginer des manières de faire son propre théâtre urbain.

Pour que Suzuki rende sa scène intéressante, il faut donc qu’il construise son chapiteau, et qu’il trouve des solutions très concrètes pour coudre ensemble le tournage de l’intérieur du fourgon (réellement réalisé dans un véhicule en marche) et l’extérieur qui s’ouvre sur cette ville, qu’il élucide par la même occasion la manière dont ses personnages vont arriver et ressortir des espaces où les scènes se déroulent.

On entre dans le fourgon par la fenêtre qui donne sur la ville ; on entre dans le bar par la lucarne qui donne sur la ruelle. On réfléchit pareillement le temps, lorsque le héros dépressionnaire laisse tomber le verre de scotch au sol et que son ami, arrivé plus tard, le ramasse l’air dépité et le remet sur la table ; ou encore quand Hayasaki appelle à l’aide et que les flics, endormis au poste de police, répondent à un « mauvais numéro » avant de bel et bien répondre au protagoniste désespéré. Chez Suzuki, ce qui précède place les paramètres d’une situation, déploie une dramaturgie avec ses accessoires et son quotidien qu’il expose dans son élaboration comme dans son écroulement avec la même attention narrative. C’est peut-être pour ça que Suzuki a autant de facilité à subvertir les genres qu’il pratique, parce que son cinéma repose toujours sur une sorte de mise en récit opératoire dont la présentation des pièces amovibles (entrées/sorties, accessoires, costumes, meubles, décors, bref, toute la sémantique du genre) anticipe l’éventuel déboîtement de la scène, d’abord parce que toutes ses scènes ne perdent jamais cette qualité d’être, avant toute chose, des scènes.

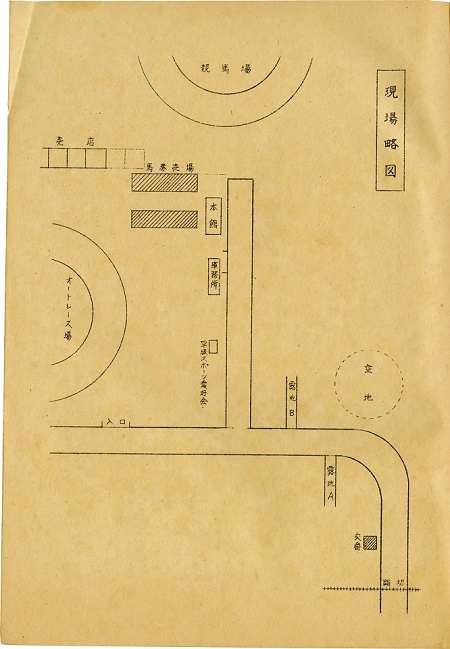

:: Schéma du lieu de tournage du guet-apens [Nikkatsu]

Le geste le plus évident à cet égard survient lors du guet-apens que prépare le héros devenu mouchard. Participant à une opération qui va s’avérer vitale dans la fuite du caïd, Hayasaki est au volant d’une voiture qui en intercepte une autre, imaginant lors de la préparation du coup un assassinat qui se déroule au ralenti, image par image, dans une sorte de fantasme stressé d’appréhension (qui rappelle dans son éphémérité l’assassinat manqué de Made in Hong Kong [Fruit Chan, 1997]). Le schéma ci-haut, tiré du scénario original, montre le chemin parcourant le terrain vague où va se produire la générale de l’attentat. Photographié en compositions iconiques plutôt que dans un coûteux tournage, la scène ne nécessite certainement pas une telle préparation, une telle connaissance d’un espace qui demeurera largement inutilisé. Or à bien regarder la carte et son résultat, on réalise que la scène se sert des trajectoires déterminées par le schéma (la voiture est cachée dans le cercle pointillé et va intercepter celle qui amorce le coude de la route) afin de resserrer la tension en en accélérant le déroulement. Le montage coupe moins dans l’espace qu’il ne tranche ici dans le temps que les actions prennent pour avoir lieu sur des tracés. Suzuki utilise une carte, un plan de scène, non pas pour rendre l’action réaliste, mais au contraire pour mieux nous déplacer subitement d’un endroit à l’autre, le décor jouant, cette fois encore, de ce déboîtement de l’espace, totalement structuré par les pulsions qui le traversent.

:: Le guet-apens [Nikkatsu]

Les modernistes ont pour habitude de dire que la forme suit la fonction. Chez Suzuki, la forme précède toujours la fonction et c’est la contrainte des lieux qui fournit des bouts épars de labyrinthe à assembler et de pièges à tendre. Origine et destination de la violence des criminels, la forme travaille à cribler l’espace de la violence (le fourgon, le bar, l’interception, le pipeline) pour mieux faire voir à travers lui la société qui suffoque, étourdie d’être le décor de toutes ces vanités.

7 |

|

envoyer par courriel |

| imprimer | Tweet |