|

Lorsque mon collègue Oliver Thibodeau m’a demandé si j’étais intéressée de souligner la Saint-Jean pour la section Cinéma québécois dont je suis l’éditrice, j’ai immédiatement été emballée par la proposition et je me suis empressée de chercher un angle accrocheur, qui susciterait à la fois l’engouement de mes camarades de Panorama-cinéma, celui de collaborateur·trice·s externes et, surtout, celui de notre auditoire. En réfléchissant à ma propre expérience, j’ai plongé dans les premiers souvenirs de cinéma québécois de ma jeunesse. Ces grosses comédies à succès diffusées à la télé aux heures de grande écoute après une carrière appréciable en salle, comme J’ai mon voyage de Denis Héroux (1973) avec Dominique Michel et l’idole de l’époque, René Simard, qui m’avait fait bidonner dans mon enfance. Les drames historiques à cheval sur le cinéma d’auteur·trice et populaire, comme Les Plouffe (1981) et Maria Chapdelaine (1983) de Gilles Carle qui m’avaient tant émue à l’adolescence. Et tous les autres, des courts d’animation de l’Office national du film (ONF) aux œuvres plus confidentielles et aux documentaires percutants découverts grâce à un professeur de cégep particulièrement allumé, Rolland Haché. Voilà ! Je tenais mon filon !

Vous trouverez donc ci-après une jolie collection de courts articles très divers autour de ce « premier » contact avec le cinéma québécois. Ce premier film marquant, qui a ouvert la porte sur notre cinématographie. Avec moi, 15 collègues et collaborateur·trice·s de générations, d’origines et de milieux différents, mais tou·te·s passionné·e·s de cinéma d’ici, ont bien voulu se prêter au jeu et révéler ce qui a lancé leur exploration des œuvres et des artistes de chez nous. Joyeuse Saint-Jean ! — Claire Valade, Éditrice Cinéma québécois |

Mifilifilms / mk2 Films

LES AMOURS IMAGINAIRES

Xavier Dolan | Québec | 2010 | 101 minutes

Nous sommes en 2010, j’ai 14 ans et deux préoccupations majeures : aller au cinéma et tomber amoureuse. Entre le collège et le lycée, dans cette période si étrange qu’est l’adolescence, l’affirmation de soi passe paradoxalement par un ralliement existentiel aux tendances. Le comble du cool, dans mon milieu privilégié et cinéphile, est alors de pouvoir affirmer, plein·e d’assurance, et non sans prétention, qu’on a adoré le nouveau film de Xavier Dolan. L’accent québécois, que les Français·e·s adoraient railler, est devenu, par un savant tour de passe-passe et d’appropriation snob, le symbole de la modernité artistique. Pour une raison dont je ne me souviens plus, j’étais passée à côté du premier film de Dolan, J’ai tué ma mère (2009), et du retentissement qu’il avait provoqué. Les amours imaginaires, en revanche, a marqué mon esprit et mes sens en plein éveil par trois arguments indiscutables : une esthétisation forcée de la vie, une bande originale entêtante, la beauté irréelle de Niels Schneider. Impossible donc de résister à la proposition de celui que tout le monde nomme alors le nouveau prodige du cinéma. Ma première expérience d’un film québécois est ainsi celle d’une jeunesse démultipliée : la mienne, celle du réalisateur, âgé de 21 ans à l’époque, et celle des amours qu’il relate.

Nous sommes en 2025, cela fait 15 ans que je n’en ai plus 14, et je décide de regarder à nouveau le film pour écrire ce texte. Non sans appréhension quant à mon potentiel jugement (non pas sur le film, mais sur mon moi adolescent), je retrouve ce qui fait le sel des amours adolescentes, notamment cinématographiques : la tendresse nostalgique qu’aucun regard adulte ne viendra corrompre totalement. Si le film a des défauts qui m’apparaissent beaucoup plus évidents aujourd’hui, ses qualités n’ont pas disparu, bien au contraire. C’est avant tout une œuvre de jeunesse, par et pour elle-même, avec ce que cela peut contenir de limites et d’entre-soi, mais aussi de charme, de trouvailles et de promesses.

— Louise Bertin

Productions Prisma

LES BONS DÉBARRAS

Francis Mankiewicz | Québec | 1980 | 114 minutes

De mon étrange et atypique famille, je retiens la bibliothèque, qui m’a ouvert les portes de royaumes insoupçonnés, et les anecdotes de jeunesse de ma mère. Elle se nourrissait de hot-dogs pour pouvoir s’acheter des livres avec son argent de poche gagné comme sauveteuse au lac Saint-Louis. Et elle allait voir des films au cinéma Outremont en Solex avec son amie Danielle, posant la tête sur l’épaule l’une de l’autre, et pleurant à l’unisson devant le dernier Bergman.

Mon amour — curieux, impur, déloyal — du cinéma et de la littérature vient de ma mère. J’ai tout lu, tout vu, ce qu’elle me nommait enfant, au gré de ses historiettes en forme de souvenirs tragicomiques. J’ai vécu de grands vertiges à découvrir à des âges trop tendres des œuvres qui ont complètement refaçonné mes vies intérieures. À ma première lecture de L’hiver de force de Réjean Ducharme, à l’instar de tant de générations de jeunes Québécois·e·s, j’ai compris que je ne serais plus jamais seule.

Ma mère m’avait parlé en long et en large de Ducharme — de son anonymat, de ses Trophoux, de son amour pour Pauline Julien (la bien-nommée Petit Pois), de ses chansons pour Robert Charlebois… et de son film Les bons débarras. Je ne me souviens plus de la première fois que je l’ai regardé. Il devait passer à Télé-Québec, tard un soir, et ma mère m’avait avertie. Je ne me souviens plus de toutes les fois où je l’ai revu ensuite, mais je me souviens de l’émotion vive et douloureuse qu’il m’a procurée. Je me souviens de certaines tirades, du prénom de chacun des personnages. Je me souviens de l’automne de Val-des-Vals, et de la camionnette « Desroches et fils, bois de chauffage » qui en sillonnait le paysage froid et désolé. Je me souviens des yeux marrons, immenses et enflammés, de la petite Manon. Je me souviens de l’amour incandescent, furieux et désordonné de cette fille pour sa mère. Je me souviens de la démesure des sentiments. Je me souviens m’être étrangement reconnue dans ce débordement. Je me souviens…

— Naomie Décarie-Daigneault

*

Naomie Décarie-Daigneault est titulaire d’une maîtrise en recherche-création en média expérimental et d’un baccalauréat en cinéma de l’UQAM. Fascinée par toutes les formes des cinémas du réel, elle a cofondé en 2020 la plateforme de diffusion Tënk.ca, dont elle assure la codirection et la direction artistique depuis. Elle développe en parallèle une pratique documentaire dans laquelle elle s’intéresse à la construction de l’identité (entre déterminismes et libertés), à l’intériorité, au féminisme et à la psychanalyse. Elle travaille actuellement sur un long métrage intitulé Petit Pois.

Max Films / Éléphant

DING ET DONG, LE FILM

Alain Chartrand | Québec | 1990 | 96 minutes

La commande, c’était d’écrire sur notre « premier » film québécois. Pas, je tiens à le préciser, sur le meilleur. Alors j’ai été honnête. J’ai décidé d’écrire sur Ding et Dong, le film, que j’ai vu si souvent quand j’étais jeune que, 30 ans plus tard, je me souviens encore des coupes vers les pauses publicitaires qui ponctuaient mon enregistrement sur VHS d’une diffusion du long métrage sur les ondes de Radio-Canada. Je ne l’avais pas revu depuis des décennies, mais des répliques comme « not the stylo venimeux » et « dans le Sud pour 17 $ » traînaient encore au fond d’un tiroir poussiéreux de ma mémoire. Il fut un temps où les mots « boum poteau » déclenchaient immanquablement un éclat de rire franc chez l’enfant que j’étais, où peu de choses pouvaient égaler le degré d’hilarité provoqué par le ton ampoulé avec lequel Claude Meunier et Serge Thériault faisaient rimer des niaiseries pendant la première de leur version foireuse du Cid de Corneille.

Aujourd’hui, je vois surtout les coutures un peu croches d’une série de sketchs qui peine à trouver son souffle ; et le millage qu’on peut faire sur l’idée qu’une joke est plate me semble un peu plus limité qu’à l’époque. Peut-être nous amène-t-elle pour environ 17 $ dans le Sud, avant de nous débarquer sans crier gare au beau milieu du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine ? J’aurais aimé dire que Ding et Dong, le film, c’est un peu notre Wayne’s World (1992) à nous. Que sa charge contre l’élitisme culturel fait encore mouche, après toutes ces années. Que tout le bottin de l’UDA est présent pour une raison valable. Que tout ça a vieilli comme un bon vin et que l’on tient là quelque chose comme un film culte. Mais l’intégrité critique m’oblige à vous admettre que je n’ai pas tellement ri en revoyant après tout ce temps cette drôle de patente étrangement raboutée qui aurait peut-être mieux fait de rester enterrée quelque part dans les dédales de mon subconscient — là où, si je n’y pense pas trop, c’est encore vrai « qu’un bon Mr. Freeze, c’est dur à battre. »

— Alexandre Fontaine Rousseau

Pierre Lamy / coll. Cinémathèque québécoise

IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L’EST

André Brassard | Québec | 1974 | 100 minutes

Je devais avoir 19 ans, et Il était une fois dans l’Est était présenté au cinéma de répertoire de ma ville natale d’Edmonton, en Alberta. C’était les années 1980, et la communauté gaie faisait face à un terrible contrecoup à l’aube de la crise du sida. Il est difficile d’exprimer à quel point ce film s’est avéré révélatoire pour moi. Mais l’avoir vu à ce moment si crucial de ma vie a été tout simplement exaltant, inspirant et hallucinant. C’était la première fois que j’étais exposé à la liberté sexuelle et à l’imaginaire foisonnants de la culture québécoise — le film regorge de drag queens, de lesbiennes et de personnes queers de tout acabit. C’était aussi mon introduction à l’œuvre du parrain de la littérature québécoise, Michel Tremblay. Le film datait de 1974 (bien que sa première avait eu lieu à Cannes en 1973) et le moment était notable ; l’année suivante, avec Nashville, le légendaire cinéaste américain Robert Altman serait sacré pionnier du récit choral (c’est-à-dire un film dans lequel un ensemble de personnages interagissent, beaucoup plus à la façon d’un·e protagoniste massif qu'un film avec une seule figure centrale identifiable au cœur de l’intrigue). Et pourtant, Tremblay et son réalisateur-coscénariste André Brassard avaient anticipé cette structure narrative avec leur long métrage sexuellement transgressif, qui enchevêtrait les histoires de la constellation de personnages issus de l’univers fictif de l’écrivain.

Des années plus tard, alors que je faisais des études cinématographiques à l’Université Concordia, à Montréal, je reverrais le film à nouveau dans le cours de Thomas Waugh, mon professeur et mentor, et il expliquerait avec enthousiasme la place qu’occupait Il était une fois dans l’Est dans l’histoire du cinéma québécois. C’est une œuvre qui demeure éblouissante et courageuse, qui montre une représentation sans complexes d’une communauté et qui parle de l’attitude distincte du Québec envers la déviance et la différence sexuelles.

J’ai été ravi lorsque l’autrice et chroniqueuse montréalaise Julie Vaillancourt a proposé, puis écrit un ouvrage sur Il était une fois dans l’Est (avec À tout prendre de Claude Jutra [1963]) pour la série Queer Film Classics dont je suis le coéditeur avec Tom Waugh. Le livre a été publié en 2024 et il a été très bien accueilli. Je vous encourage vivement à le lire. Julie y rend un hommage amplement mérité au film.

— Matthew Hays

Traduction : Claire Valade

*

Matthew Hays est un journaliste primé, un auteur et un professeur de cinéma installé à Montréal. Ses articles ont été publiés dans The Guardian, The Washington Post, The Globe & Mail, The New York Times et Cineaste. Il enseigne le cinéma au Collège Marianopolis ainsi qu’à l’Université Concordia. Il est le coéditeur (avec Tom Waugh) de la série Queer Film Classics (McGill-Queen’s University Press).

Les Films Vision 4

SIMON LES NUAGES

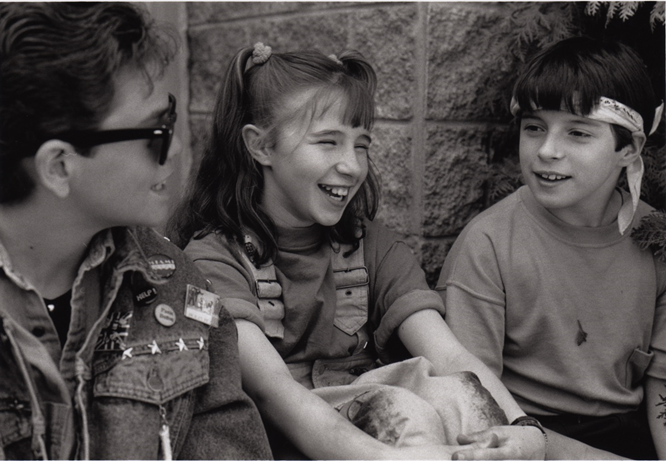

Roger Cantin | Québec | 1990 | 83 minutes

Un enfant dépose une cuillérée de poudre Quik sur la surface d’un verre de lait. Au lieu de mélanger le chocolat au liquide, il préfère attendre que la substance s’enfonce par elle-même. Il observe avec fascination ce spectacle culinaire, au grand dam de son cousin. Ce dernier l’encourage à se servir d’un ustensile, l’invitant par la bande à agir normalement. Le gamin rétorque que cet amoncellement de cacao pourrait être une île, voire un continent habité. Il faut laisser à sa population le temps de quitter les lieux. Alors que la masse sucrée s’apprête à disparaître sous un océan blanc, les cris d’une foule terrorisée se font entendre.

Ce garçon qui s’imagine un déluge à table, c’est moi. Toute la bande du service de garde me le rappelle depuis le début du film. Nous partageons le même prénom, quelques attributs physiques, un intérêt disproportionné envers les créatures préhistoriques ainsi qu’une tendance à la rêverie. Un trait de caractère qui m’attire quotidiennement les reproches des adultes.

Moi-même, je ne peux nier à quel point ma ressemblance avec un être fictif s’avère sidérante. Par le passé, je me suis évidemment projeté dans la peau de mes héros. J’ai cru me reconnaître en Astérix, Tao Tao et Benoît Laveur. Des identifications essentiellement complaisantes. Simon les nuages, pour la première fois, me tend un miroir plus ou moins flatteur. Son personnage-titre y incarne un pan de ma fragilité, qui s’exprime par cette manie à fuir dans mes pensées. Un film me regarde, j’en suis déstabilisé.

Bien que né dans une famille séparatiste, je suis encore beaucoup trop jeune pour avoir la moindre considération nationaliste. Je peux néanmoins, grâce à l’accent des interprètes, discerner une œuvre québécoise d’une production étrangère. Le long métrage de Roger Cantin, je le sais, vient de ma province. Pareille proximité ne fait qu’intensifier cette troublante impression de dédoublement. Il n’y a, pour ainsi dire, aucun écart envisageable entre ce Simon les nuages et moi.

Le film, heureusement, me propose une ouverture. Son récit fantaisiste met en scène un appel à l’aventure auquel mon doppelganger répond sans hésiter. À moi maintenant de suivre le pas, pour découvrir les merveilles qui m’entourent.

« Parce que moi, je rêve… »

— Simon Laperrière

*

Simon Laperrière est un critique et essayiste. Il enseigne également le cinéma au niveau collégial. En 2018, il publie Series of Dreams : Bob Dylan et le cinéma aux Éditions Rouge profond. Il co-dirige « Les nuits de la 4e dimension », une série de projections dédiée aux films excentriques.

Vostok Films / Éléphant

À L’OUEST DE PLUTON

Henry Bernadet et Myriam Verreault | Québec | 2008 | 95 minutes

À l’orée de l’âge adulte, je regarde À l’ouest de Pluton. J’émerge à peine d’une adolescence vécue tels un tumulte, une tempête. Une adolescence de banlieue, avec ses bungalows et ses pelouses ; ses larges rues qui, la nuit, se vident de passant·e·s pour se remplir de possibles. C’est un drôle de film, À l’ouest de Pluton. Et c’est une drôle de sensation que de le regarder à cette période d’entre-deux, un peu étrange, un peu effrayante, qui sépare la fin du secondaire de la réelle maturité. Il résonne au plus creux de ma jeunesse fraîchement révolue et son effet est si vif, si poignant. J’ai immédiatement l’impression d’une telle précision que je me demande alors si être ado n’est pas une chose éternelle, qui ne nous quitte pas tout à fait.

Si, toujours, cette période de ma vie ne me semblera jamais bien lointaine, sans cesse prête à ressurgir par souvenirs épars, mais cinglants de présentations orales balbutiées, de médisances entre amies, de partys clandestins. Dans ma mémoire et dans le film, des vignettes s’enchaînent. Tout d’À l’ouest de Pluton est pour moi d’une justesse frappante ; ces jeunes corps flegmatiques entassés dans un corridor d’école, cette angoisse existentielle et cette maladresse intellectuelle propre à l’âge ingrat. Et, surtout, ces nuits éméchées durant lesquelles cette banlieue habitée et parcourue, ce monde rêvé et imaginé, nous paraissent si grands et si petits à la fois.

Près d’une dizaine d’années plus tard, à mon revisionnement de la version restaurée, ce sentiment demeure, désormais doublé d’une admiration pour son procédé aussi artisanal que maîtrisé. À l’ouest de Pluton, alors et maintenant, me rappelle à une jeunesse que je m’imagine universelle, une période d’errances et d’espoirs, sublimée par le dispositif quasi amateur employé par ses cinéastes. Tout est possible, rien n’est possible ; c’est ce très beau paradoxe qui repose au fond du film et au fond de tout·e adolescent·e.

— Charlotte Lehoux

*

Charlotte Lehoux est étudiante à la maîtrise en études cinématographiques à l’Université de Montréal. Elle s’intéresse aux sensibilités queer, aux affects et à la mémoire au sein du rapport cinéphilique, notamment à travers la programmation et l’écriture. Elle travaille entre autres au Cinéma Public, signe des critiques pour la revue Séquences et fait partie du comité éditorial de Hors champ, où elle publie également à titre d’autrice. Elle a collaboré à plusieurs festivals, initiatives culturelles, et projets de recherche. Son travail de critique et de programmatrice croise théorie et expérience vécue, toujours avec une attention portée au pouvoir subjectivant des images.

Max Films / Éléphant

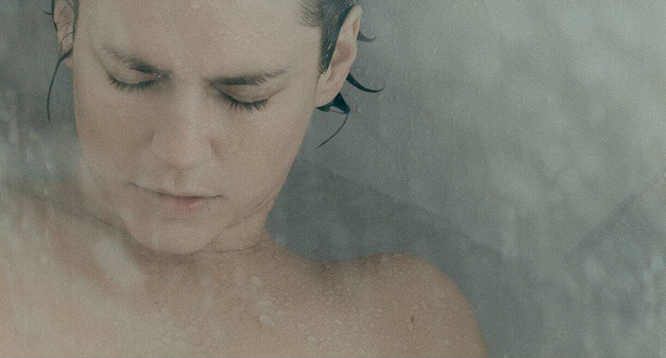

MAELSTRÖM

Denis Villeneuve | Québec | 2000 | 88 minutes

Je me souviens de Maelström. Visionné en DVD dans un pouf, l’année de sa sortie. J’étais dans une phase où certaines scènes me hantaient pour des détails a priori anodins. Avec mon cousin Sam, complice de ces fixations cinéphiles, on avait passé une bonne partie des 24 heures de la location (du défunt Vidé-O-Bout à St-Roch-de-l’Achigan) à revoir en boucle une seule séquence : Bibiane (Marie-Josée Croze), après un accident, fait laver sa voiture à cause d’une odeur de poisson persistante. Au volant, au premier reniflage de l’habitacle, elle lâche, dans un naturel québécois désarmant : « Criss, ça pue encore ! » Un simple moment, banal peut-être, mais qui a cristallisé quelque chose de plus vaste dans ma cinéphilie. J’ai encore en tête ses cheveux, sa bouche, son regard insistant en recherche d’approbation pour pouvoir avouer le déni de sa culpabilité.

J’étais déjà passionné de cinéma, mais pas encore enraciné dans notre cinéma. Mais Maelström, avec son narrateur-poisson, sa direction photo bleu sale signée André Turpin, ce plan de pied souillé et sa plongée dans le chaos psychologique, a été mon premier vrai contact avec un cinéma d’auteur québécois. Et mon premier Villeneuve. Je le connaissais vaguement de La Course destination monde, mais ici, c’était autre chose : un film étrange, déroutant, envoûtant.

Les tribulations psychologiques de Bibiane n’étaient pas la réalité de mon village d’où je n’étais pas encore sorti. Mon accès à notre cinéma se faisait par la télévision : les prix Jutra (aujourd’hui Iris), l’émission Flash et la curiosité envers le travail des gens que je voyais dans mon téléviseur. Maelström, c’était cette combinaison de La course et Chambre en ville, gage de qualité estampillée par l’autorité qu’étaient pour moi les statuettes remportées par ses artisans.

Je venais des Boys et d’Elvis Gratton, que j’aimais à leur manière, mais qui ne préparaient en rien à une proposition aussi singulière. Un film québécois qui refusait la bidonnerie pour embrasser l’émotion trouble et l’audace formelle. La québécitude du cinéma québécois ne se limitait plus qu’à la comédie. Pour moi, Maelström, c’est ce moment où notre cinéma a cessé d’être une exception et est devenu un monde à découvrir.

— Marc-Antoine Lévesque

*

Marc-Antoine Lévesque détient une maîtrise en études cinématographiques et a poursuivi cinq années de recherche doctorale en études télévisuelles à l’Université de Montréal. Critique passionné, il amorce son parcours au sein de l’équipe de direction de Cinémaniak en 2018 où il anime le balado et encadre de jeunes critiques avant de rejoindre Ciné-Bulles en 2022. Il a également été trésorier de l’Association québécoise des critiques de cinéma (AQCC) de 2020 à 2025, contribuant activement au rayonnement de la critique au Québec par différentes initiatives.

Concorde Film / First Floor Features / Elsevier-Vendex Film Beheer

LES LAVIGUEUR DÉMÉNAGENT

Dick Maas | Pays-Bas | 1986 | 111 minutes

Dans la vulgarité rocambolesque des Lavigueur déménagent tient ma première fascination pour le cinéma québécois — encore que le film néerlandais de Dick Maas, à part son célèbre doublage en joual et son titre opportuniste, n’ait rien à voir avec le Québec. Chimère bien de son temps, alors que la vraie famille Lavigueur était en train de captiver l’imaginaire local, le film de Maas est récupéré par le producteur et distributeur René Malo qui en retire une vingtaine de minutes et le fait doubler de la manière la plus rustre possible. Les gens se font traiter de « sans dessin », on s’y demande « c’est qui c’te zwing-là ? », on a hérité d’un « p’tit motton » pour se rendre « gras dur ».

C’est grossier, dégoulinant, certainement un peu honteux, avec des blagues salaces qui s’apparentaient à mes yeux aux meilleurs numéros de Safarir, où les dessins stupides de grosses poitrines semblaient être à la fine pointe interdite du bon goût lorsqu’on n’a que 10 ou 11 ans. Rien de tout cela n’avait le moindre lien avec la réelle histoire des Lavigueur, qui avaient poursuivi Malo à l’époque, sans succès, pour s’être approprié leur nom de famille nouvellement célèbre afin de vendre son film de cabochons.

Aujourd’hui, après avoir passé la première moitié de 2025 aux Pays-Bas, les retrouvailles avec ces bons vieux Lavigueur sont teintées d’une perspective parallèle, le film de Dick Maas étant un succès culte encore plus important dans son pays d’origine. Avec son affiche pulpeuse signée par Martin Lodewijk, une figure incontournable de la bande dessinée néerlandaise du XXe siècle, le film m’apparaît plus limpidement comme faisant partie de la tradition distinguée de ces cinéastes ayant tenté de rendre à l’écran, en prise de vues réelles, un style apparenté au comique des traits dessinés (Dick Maas a aussi été bédéiste avant de devenir cinéaste). L’action rebondit sur des ressorts, personne ne souffre réellement, sinon pour son amour propre, rien n’est vraiment grossier parce que tout l’est et même les hommes cochons parviennent à s’en tirer tant la mise en scène est dopée à l’excès. En plus, on y déménage comme à Amsterdam, en utilisant un système de grue et de poulies installé à l’avant d’à peu près toutes les vieilles maisons hollandaises, souvenir du stockage des caisses d’épices coloniales.

— Mathieu Li-Goyette

|

envoyer par courriel |

| imprimer | Tweet |